![]()

Genossenschaften

Bausteine

einer

fairen Zukunft

![]()

Klassen, Schichten, Bevölkerungsgruppen

Seit dem Ende der klassenlosen Gesellschaft der Jäger- und Sammlerkultur und vermutlich bis zum Erreichen einer gesellschaftlichen Ordnung, die den Zielen der vielen revolutionären Bemühungen um Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gerecht wird, bestehen größere Gesellschaftsstrukturen aus unterschiedlichen Gruppen, deren Mitglieder sich jeweils durch Merkmale unterschiedlichster Art von einander unterscheiden. In antiken Sklavenhalterkulturen wurden Sklaven und Freie unterschieden, aber auch die Freien wiederum nach Besitz und/oder Geburt (Rom: plebs und patres) in Plebejer und Patrizier. Darüber hinaus gab es noch unter den Freien nochmals Bürger mit begrenzten Rechten und freie Nichtbürger (Fremde). Aus der frühmittelalterlichen Ranggesellschaft nach römischem Vorbild entwickelte sich die Feudalgesellschaft mit der hierarchischen Dreiteilung: Adel, Klerus und (freie) Bauern. Hierbei spielte vorrangig die Wertschöpfung der Agrarwirtschaft eine Rolle. Mit Entwicklung der Stadtkultur kam der Bürgerstand hinzu. In der arbeitsteiligen Gesellschaft entwickelt sich eine Ständeordnung.2

Bis in die frühe Neuzeit galt die Zugehörigkeit zu der jeweiligen sozialen Gruppe als feste, von Gott gegebene Ordnung. "Im Zuge der Verstädterung und Mobilisierung der Bevölkerung und im Zuge der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise in der Industrie und auf dem Lande… wurden räumliche und soziale Bindungen abgebaut, statt dessen wurden die Menschen stärker den Kräften des Wirtschaftslebens und des Marktgeschehens ausgesetzt."3 Die ständischen Strukturen verloren zunehmend an Bedeutung, es entwickelte sich eine Klassengesellschaft, in der "(sich) an der Spitze der Gesellschaft neben dem grundbesitzenden Adel … das kapitalbesitzende Großbürgertum als zweite Führungsschicht (etablierte)."2 Dieser besitzenden Klasse stand die Klasse der Besitzlosen, das Proletariat, gegenüber, dessen größten Anteil die Industriearbeiterschaft bildete. Die Mitte der Gesellschaft war dagegen eine heterogene Schicht. Wohlhabende Bürger, höhere Beamte und der "neue Mittelstand" aus gut bezahlten Angestellten ordneten sich hier ein.

Zudem zählte sich der alte Mittelstand aus mittleren und niederen Beamten, Handwerkern, Händlern und Bauern dazu. Nach eigenem Verständnis ordneten sich auch die niederen Angestellten hier ein. Vom Einkommen her unterschieden sich diese Menschen gewaltig, gemeinsam war ihnen, dass sie zu dem einen Stand nicht zugelassen wurden und dem anderen nicht zugehören wollten. Wer sich in dieser Mittelschicht am unteren Ende der Einkommensskala befand, sah sich permanent in der prekären Situation, in Armut zu fallen. Wie weiter unten aufgezeigt, ist dieses Kriterium der unteren Mittelschicht zu eigen.

Die Gesellschaftsstruktur der BRD

In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Differenzierung der Gesellschaft und im Besonderen der Begriff "Klasse" seit ihrer Gründung in hohem Maße emotional diskutiert, "positiv beispielsweise in der sozialwissenschaftlichen Marx-Euphorie von 1965 bis etwa 1980, negativ etwa in den antikommunistischen restaurativen Adenauer-Jahren der frühen Bundesrepublik."4

Während man sich in romanischen Ländern weitgehend einig ist, in einer Klassengesellschaft zu leben und dies auch in den USA oder in Großbritannien außer Frage steht und working-class und upper class dort akzeptierte Begriffe sind,5 werden in der BRD Begriffe wie "Arbeiterklasse" oder "Kapitalismus" in der Beschreibung gesellschaftlicher Verhältnisse gemieden.

So heißt es in dem von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) heraus gegebenen Bildungswerk Das junge Politik-Lexikon: "Für den Kommunismus war das Modell der Klassengesellschaft die Grundlage seiner Weltanschauung. Kommunisten und Marxisten sagen, dass die Interessengegensätze zwischen den Klassen unversöhnlich seien… Heute spricht man nicht mehr von Klassen, sondern von unterschiedlichen Gesellschafts-Schichten…"6

Wie auch immer man die Gruppierungen benennt, ihre Existenz ist nicht zu übersehen.

"…Karl Marx schärfte als Urheber der eigentlichen Klassentheorie die Sprache: Demnach stehen sich zwei Großgruppen mit einander ausschließenden Interessen gegenüber; das Proletariat und die Bourgeoisie… Entscheidendes Kriterium für die Klassenzugehörigkeit ist der Besitz von Produktionsmitteln. Die Besitzer von Produktionsmitteln leben auf Kosten der Unterdrückten."4

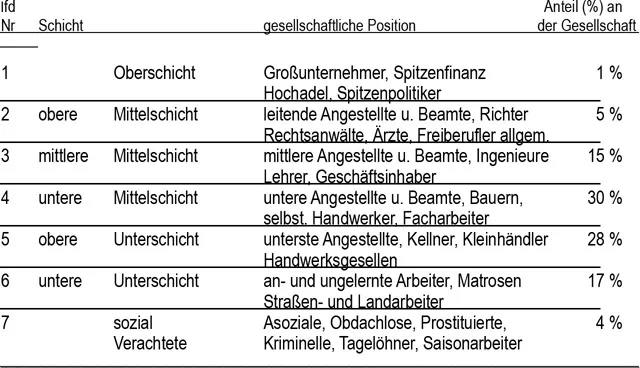

Tab. 1 Bevölkerungsschichten nach der gesellschaftlichen Stellung 7

Wie angeführt spricht man in der BRD heute von Gesellschaftsschichten. "Max Weber, Mitbegründer der deutschen Soziologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, definierte unterschiedliche Lagen und Schichten, Helmut Schelsky entdeckte 1953 die "Mittelstandsgesellschaft", und in den 1980er Jahren war vom Ende der Klassengesellschaft die Rede, so zum Beispiel in Ulrich Becks Klassiker Jenseits von Stand und Klasse (1983). Später kamen die Postmodernisten und die Lebensstilforscher, für die alles wählbar und damit beliebig ist. Sie kennen nur noch Lebensstile und subkulturelle Unterschiede."4

Dabei ist es individuell und gesellschaftlich von weitreichender Bedeutung, ob sich Menschen einer Schicht oder einer Klasse zugehörig zählen. Gemeinsam haben Schicht und Klasse, dass eine Zugehörigkeit kein Einzelschicksal ist, sondern mit anderen in der Gesellschaft geteilt wird.

Während die Klassenzugehörigkeit weitgehend statisch ist, weil die Lebensbedingungen kaum Veränderungen zulassen, sind die meisten Kriterien, die die Zuordnung zu einer Schicht bestimmen, veränderbar. Eine Klassenzugehörigkeit wird weitgehend von den Eltern an die Kinder weiter gegeben. Die Zugehörigkeit zum Proletariat, zur Klasse der Besitzlosen, wird vererbt, weil es nichts zu vererben gibt.

"Klassen unterscheiden sich nach ihren Interessen, die sich aus ihrer Stellung in der Gesellschaft ergeben. Aus Klasseninteressen kann Klassenbewusstsein erwachsen…"4

Die Einteilung einer Gesellschaft in Schichten kann auf Grund verschiedener Merkmale erfolgen.

Seit den 1970er Jahren "…werden (zur Bestimmung der Schichtzugehörigkeit) drei Kriterien… verwendet: Berufszugehörigkeit, Einkommen und Bildungsgrad." 7

Gerhard Kleining kam bei Berücksichtigung der gesellschaftlichen Stellung auf sieben Schichten der Bevölkerung.8 (s. Tab. 1)

Dabei wird 1 % der Gesellschaft zur Oberschicht gezählt, auf die Mittelschicht entfallen 50 %, auf die Unterschicht 45 % und 4 % werden einer Gruppe zugeordnet, deren Angehörige als sozial Verachtete bezeichnet werden.

Bei der Mittelschicht wurden nochmals drei, bei der Unterschicht zwei Untergruppen differenziert betrachtet.

Eine neunfache Einteilung der Bevölkerung nach Einkommensschichten findet man im Sozialbericht 2018 für Deutschland des Statistischen Bundesamtes.9 (s. Tab. 2)

Das Ausmaß der Schere, die zwischen den höchsten und den niedrigsten Gesellschaftsschichten besteht, wird durch die angeführten Statistiken verdeutlicht.

Tab. 2 Bevölkerungsschichten nach der Einkommenssituation 8

| | | Anteil an der Gesellschaft in Prozent (%) in den Jahren |

lfd

Nr | Einkommensschicht | Einkommen | 1995

bis 9... |