![]()

Kapitel 1 – Die Auswirkungen der

Blockchain auf Wirtschaft, Gesellschaft

und Arbeitswelt

– Prof. Dr. Horst Treiblmaier (Modul University Vienna) –

Das häufig zitierte Bonmot »Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen« wird unter anderem Niels Bohr, Mark Twain, Samuel Goldwyn, Winston Churchill und Karl Valentin zugeschrieben. Diese Formulierung ist bewusst pointiert gehalten, allerdings zeigt sich doch bei jeder Zukunftsstudie erneut die Schwierigkeit, fundierte Aussagen über mögliche Entwicklungen zu treffen. Im Fall der Blockchain sind eine Vielzahl von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen betroffen, was diese Aufgabe zusätzlich erschwert.

In diesem Kapitel richte ich den Blick in die vergleichsweise nahe Zukunft und spreche eine Vielzahl von Themen an, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder inhaltliche Tiefe zu erheben. Dieser Beitrag soll dazu dienen, die Breite des Themas zu illustrieren, mögliche Auswirkungen der Blockchain aufzuzeigen, und die Leser dadurch ermutigen, sich in den für sie relevanten Gebieten weitergehendes Wissen anzueignen.

Das Aufkommen neuer und hochgradig innovativer technischer Lösungen führt regelmäßig dazu, dass Spekulationen über deren Einsatz, zukünftige Verbreitung und Auswirkungen rasch Thema in den Massenmedien werden. Es sind dann meist die pointierten Aussagen, die das größte Interesse erwecken und in der Öffentlichkeit schnell Gehör finden. »Bitcoin wird das Finanzsystem revolutionieren« oder »Bitcoin ist eine Blase ohne Substanz« sind Beispiele für solch polarisierende Aussagen. Diese sind bestens dazu geeignet, in öffentlichen Diskussionen ein breites Publikum anzusprechen, fördern aber nicht unbedingt eine kritische und konstruktive Diskussion.

Demgegenüber mache ich in diesem Beitrag einige Vorschläge zur Strukturierung des Forschungsfeldes und zeige mögliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen auf. Die vorgestellten potenziellen Entwicklungen stammen aus einer umfassenden Studie mit Blockchain-Experten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den wirtschaftlichen Implikationen, wobei diese in der Regel nicht scharf von gesellschaftlichen oder privaten Auswirkungen zu trennen sind.

Um die Auswirkungen der Blockchain auf unterschiedliche Bereiche unseres wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und privaten Lebens zu untersuchen, ist es zunächst notwendig, sie möglichst klar zu definieren. Hierbei ergeben sich bereits die ersten Schwierigkeiten. Eine Blockchain ist eine Kombination intelligent zusammengeführter Technologien (z. B. Kryptografie, Datentransfer, Konsensfindung), die seit Jahrzehnten (weiter-) entwickelt werden und erst im Zusammenspiel eine Blockchain schaffen. Die ständige Entwicklung der zugrunde liegenden Technologien und die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten erschweren daher die Definition der Blockchain. Nimmt man beispielsweise die Unveränderlichkeit (»Immutability«) als die zentrale Eigenschaft der Blockchain, so gilt dies in den meisten, aber eben nicht in allen Fällen. Die wohl bekannteste Änderung der »Datenhistorie« einer Blockchain war der sogenannte DAO-Hack, bei dem es Angreifern gelang, rund 3,6 Millionen Einheiten der Kryptowährung Ether unter ihre Kontrolle zu bringen. Dies führte zu einer heftigen Diskussion innerhalb der Community, ob die Historie des Projektes umgeschrieben werden sollte, um den »Einbruch« ungeschehen zu machen. Letztlich wurde zur Refundierung der Ether an ihre ursprünglichen Eigentümer ein sogenannter »Hard Fork« durchgeführt, der nicht nur die Blockchain, sondern auch die Community spaltete und die Unveränderbarkeit einer Blockchain als Mythos entlarvte.

Ein weiteres Beispiel betrifft die Einführung von Quantencomputern, die nach derzeitigen Schätzungen in einigen Jahrzehnten in der Lage sein werden, die momentan beispielsweise in Bitcoin eingesetzten Verschlüsselungsverfahren zu knacken. Eine Diskussion darüber, wann und in welcher Form dies passieren wird, ist meines Erachtens müßig, da parallel dazu die Forschung in der sogenannten Post-Quanten-Kryptografie intensiv betrieben wird. Das Ziel dabei ist es, Verfahren zu entwickeln, die auch mit Quantencomputern nicht mehr zu entschlüsseln sind. Der konkrete Ausgang dieser Entwicklung ist von zu vielen Rahmenfaktoren abhängig, um darüber sinnvolle Prognosen treffen zu können. Ähnlich verhält es sich mit dezentraler Kontrolle bzw. Steuerung, die häufig als wesentliches Merkmal der Blockchain genannt wird. Diese ist bei privaten bzw. Konsortium-basierten Blockchains nicht gegeben und wird auch bei öffentlichen Blockchains heftig diskutiert. Im Fall von Bitcoin führte etwa der Zusammenschluss zahlreicher Miner zum Entstehen von »Mining Pools«, die Rechenkapazitäten bündeln.

Selbst die einfache Charakterisierung der Blockchain als eine Verkettung von Datenblöcken ist nicht unproblematisch. Eine solche Definition schließt vergleichbare Verfahren wie IOTA (eine Kryptowährung, die auf einem azyklischen Graphen basiert) oder Hashgraph aus, die eben keine lineare Kettenstruktur besitzen und die besser durch den Begriff »Distributed Ledger Technology« (DLT) charakterisiert werden.

Im Rahmen dieses Beitrags sollen daher die möglichen Auswirkungen sämtlicher existierender und noch zu entwickelnder Systeme eingeschlossen werden, die durch eine dezentralisierte und (möglichst) unveränderliche Datenbank realisiert werden können. Um potenzielle zukünftige Entwicklungen unabhängig von der Implementierung eines konkreten Systems zu betrachten, ist es daher notwendig, sich auf die erwünschte Funktionalität zu konzentrieren. Anstatt zu fragen »Ist die Blockchain unveränderbar?« sollte man daher die folgende Frage stellen: »Wie könnte eine unveränderbare Datenbank die Wirtschaft/Gesellschaft/Privatsphäre beeinflussen?« Dies gilt entsprechend für alle in diesem Kapitel diskutierten Ideen. Erst durch ein sorgfältiges Abwägen der Vor- und Nachteile der jeweiligen Implikationen lassen sich innovative, kreative und möglicherweise auch bedrohliche Aspekte der Blockchain identifizieren.

In der derzeitigen Diskussion werden meiner Meinung nach einige Aspekte der Blockchain etwas zu einseitig diskutiert. So läuft einerseits die Kritik häufig Gefahr, die Anpassungsfähigkeit der Blockchain zu unterschätzen, wie etwa die im obigen Abschnitt skizzierten Argumente zum Thema Entschlüsselung durch Quantencomputer. Andererseits werden bei der Diskussion der negativen Konsequenzen ethische Aspekte nur wenig diskutiert. Dies betrifft etwa den Einsatz von Smart Contracts oder die Festschreibung von Besitzrechten. Welche Folgen ergeben sich beispielsweise durch die Verwendung der Blockchain zur Verfestigung der dominanten Marktmacht eines Unternehmens oder des staatlichen Gewaltmonopols einer Diktatur? Ein umfassendes Rahmenmodell, wie in diesem Kapitel dargestellt, kann daher dabei helfen, Fragestellungen zu identifizieren und diese zunächst auf relativ abstraktem Niveau zu diskutieren. In diesem Sinne sollen die in den folgenden Abschnitten skizzierten Themen als Anregungen verstanden werden. Sie sollen helfen, Lösungen zu finden, welche die positiven Auswirkungen der Blockchain nutzen und gleichzeitig deren potenziell negative Aspekte vermeiden beziehungsweise durch technische Lösungen oder rechtliche Regelungen abmildern.

Die in diesem Kapitel vorgestellten Ideen beruhen auf qualitativen Interviews, die zu Beginn des Jahres 2018 mit 24 Experten telefonisch geführt wurden. Die Auswahl der Gesprächspartner erfolgte dabei über den Verein City of Blockchain2, der sich mit dem wirtschaftlich sinnvollen Einsatz der Blockchain beschäftigt. Sämtliche Interviewpartner waren in der Vergangenheit oder zum Zeitpunkt der Interviews in unterschiedlichen Rollen in Blockchain-Projekte involviert und repräsentieren einen breiten Querschnitt verschiedener Sektoren der Industrie (z. B. Finanzen, Energie, Transport, Ausbildung, öffentlicher Sektor, Beratung). Die Interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert und mit Methoden der qualitativen Sozialforschung ausgewertet. Die Zielsetzung dieser Studie lag darin, eine möglichst große Meinungs- und Ideenvielfalt zu generieren, und nicht eine Auswahl und Bewertung der wahrscheinlichsten Szenarien darzustellen. Alle angesprochenen Themen sind in erster Linie Diskussionsvorschläge. Eine umfassende Behandlung würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen und bleibt daher zukünftigen Publikationen vorbehalten.

Die bisherige Entwicklungsgeschichte der Blockchain erinnert stark an die Verbreitung des Internets und vor allem von Electronic Commerce. Die Entwicklung der dafür notwendigen technischen Grundlagen (z. B. TCP/IP) beanspruchte mehrere Jahrzehnte, und es war ein spezifischer Anwendungsfall, die Kommunikation via E-Mail, der die allgemeine Akzeptanz deutlich beschleunigte. Der weltweite Durchbruch erfolgte in den 1990er-Jahren mit der Verbreitung des World Wide Web und dessen kommerzieller Nutzung zwischen Unternehmen und Kunden. Wenig später nutzten auch öffentliche Stellen die vielfältigen Möglichkeiten des Web (E-Government). Diese Entwicklung ist lange noch nicht abgeschlossen und die Blockchain ist nur ein weiterer Baustein in einem globalen technologischen Wandel. Allerdings ermöglicht im Fall der Blockchain die jahrzehntelange Entwicklungsarbeit in Forschungsgebieten wie elektronischem Geld oder kryptografischen Verfahren sowie die weltweite Vernetzung von Unternehmen und Universitäten einen sehr zügigen Entwicklungsprozess. Dazu kommt das große Interesse der Wirtschaft und die damit verbundenen hohen Förderungen für Forschung und Entwicklung.

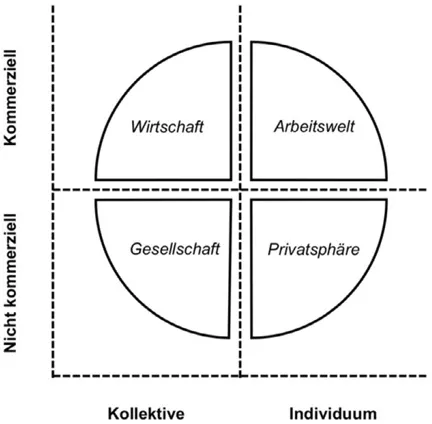

Die Blockchain stellt einen Baustein dar, der die Funktionalität des Internets um einen wesentlichen Aspekt erweitert: vom Transfer von Daten bzw. Informationen (»Internet of Information«) hin zum Transfer von Werten (»Internet of Value«). Dies kann am einfachsten anhand einer Kryptowährung wie Bitcoin illustriert werden. Die Blockchain verhindert das beliebige und verlustfreie Kopieren eines digitalen Gutes (»Double Spending«), wodurch Werte übertragbar und beispielsweise Kryptowährungen überhaupt erst möglich werden. Die weitreichenden Konsequenzen dieser Möglichkeit sollen in den folgenden Abschnitten skizziert werden, wobei den Ausführungen das einfache Rahmenmodell aus Abb. 1 zugrunde gelegt wird.

Abb. 1: Rahmenmodell zur Evaluation der Blockchain

Dieses Rahmenmodell, das im Verlauf der Auswertungen der Interviews erstellt wurde, soll dabei helfen, die Aussagen der Experten zu strukturieren. Es zeigt eine Gliederung in kommerzielle/nicht kommerzielle beziehungsweise kollektive/individuelle Interessen und strukturiert die Diskussion. Der Fokus dieses Beitrags liegt dabei auf den direkten wirtschaftlichen Auswirkungen. Allerdings können nahezu alle denkbaren Auswirkungen der Blockchain immer auch wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen. Neue Formen der Arbeitswelt, die Reduktion der Rolle des Staates als Intermediär und das Entstehen oder die Verbreiterung einer digitalen Kluft (»Digital Divide«, »Digital Gap«) wirken sich über Umwege ebenso auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes aus wie der Einsatz der Blockchain-Technologie in konkreten Unternehmenslösungen.

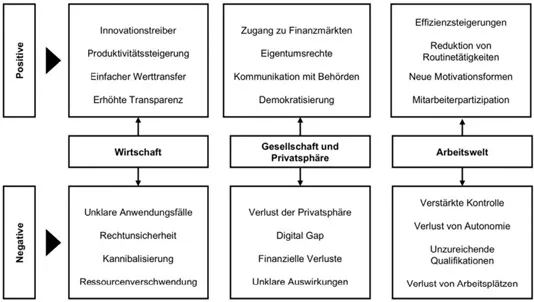

Abb. 2 zeigt Beispiele möglicher positiver und negativer Auswirkungen der Blockchain, die von den Experten genannt wurden. Diese Abbildung dient als Diskussionsgrundlage und ist keine trennscharfe Abgrenzung. Die Gliederung folgt dem oben vorgestellten Rahmenmodell, wobei die beiden Kategorien »Gesellschaft« und »Privatsphäre« zusammengefasst wurden. In den folgenden Abschnitten diskutiere ich die jeweiligen Bereiche kurz und gebe einige konkrete Anwendungsbeispiele.

Abb. 2: Positive und negative Auswirkungen der Blockchain

Die Experten stimmten zu einem großen Teil überein, dass die Blockchain unsere Wirtschaft nachhaltig beeinflussen wird. Als positive Treiber wurden in erster Linie die erhöhte Transparenz und der einfache Wertetransfer genannt. Letzterer ist das zentrale Element des oben bereits erwähnten Übergangs vom »Internet of Information« zum »Internet of Value«. Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoin oder Ether sind nur ein erster Schritt im digitalen Wertetransfer. In diesem Zusammenhang wird häufig der Begriff »Token« verwendet. Die genaue Klassifizierung von Token ist im Sinne der Rechtssicherheit dringend notwendig. Der Blockchain Bundesverband unterscheidet zwischen Wertpapier-Token, die Eigen- und Fremdkapitalinstrumente umfassen, Utility-Token, die auf die Inanspruchnahme einer Dienstleistung oder eines Gutes abzielen, und Kryptowährungs-Token, bei denen die Zahlungsfunktion im Vordergrund steht. Im Einzelfall ist diese Unterscheidung allerdings oft schwierig. Bemerkenswert ist jedoch, dass alle drei Funktionalitäten durch die Blockchain realisiert werden können und in allen Varianten von sogenannten Initial Coin Offerings (ICO) auch genutzt werden.

Ein großes Potenzial liegt ferner in der Kombination der Blockchain mit Verfahren der künstlichen Intelligenz (AI), und hierbei vor allem im Deep Learning1. Dadurch können vollkommen neue Anwendungen geschaffen werden. Ein Beispiel dafür sind globale vernetzte Systeme, die in der Lage sind, den Zustand der Realwelt zu erfassen, und über lernende Algorithmen selbstständig Entscheidungen treffen können. Die Blockchain ist in einem solchen Szenario für die Authentifizierung der Teilnehmer und den elektronischen Wertetransfer zuständig.

Diese Anwendungsfälle illustrieren die von den Experten angesprochenen Potenziale der Blockchain für Produktivitätssteigerungen und als Innovationstreiber. Aus den Interviews ergaben sich zwei verschiedene Philosophien der Blockchain-Verwendung. Eine Gruppe sieht den hauptsächlichen Einsatz der Blockchain in der Optimierung von Teilprozessen. Demgegenüber betonen zahlreiche Experten die Notwendigkeit, die Blockchain als Mittel der digitalen Transformation »end-to-end« zu sehen, um deren Potenzial bestmöglich auszuschöpfen. Dies bedeutet beispielsweise, dass es nicht darum geht, menschliche Entscheidungsprozesse durch den Einsatz der Blockchain transparenter zu gestalten, sondern durch geeignete Verfahren (Smart Contracts) Prozesse zu automatisieren. Dies führt idealerweise dazu, dass menschliche Interventionen nur in all jenen Fällen notwendig werden, in denen Computer aufgrund der Unbestimmtheit der Rahmenbedingungen nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Diese Schwierigkeit tritt häufig bei der Auslegung von Gesetzestexten auf. Der Begriff »Fahrlässigkeit« ist beispielsweise im § 276 Abs. 2 BGB als »außer Acht lassen der erforderlichen Sorgfalt« beschrieben, wodurch ein unbestimmter Begriff durch einen anderen ersetzt wird, was für Computer eine nahezu unüberwindbare Hürde darstellt.

Allerdings gibt es gerade bei Smart Contracts intensive Forschungen zum Einsatz von künstlicher Intelligenz, die beispielsweise auf einer umfassenden Analyse existierender Verträge basiert. Daraus ergeben sich spannende Forschungsthemen, die eine enge Zusammenarbeit von Juristen und Programmierern – eine bislang eher seltene Kombination – notwendig machen. Nicht zuletzt gibt es auch zahlreiche Geschäftsmodelle, die direkt auf der Blockchain basieren und sich deren Potenzial zur Ausschaltung von Zwischenhändlern (»Intermediären«) zunutze machen. In diesem Zusammenhang wurden in den Interviews häufig die Bereiche Tourismus und Supply Chains genannt. So könnten etwa dominante Marktteilnehmer, die innerhalb relativ kurzer Zeit durch das Ausschöpfen der Potenziale des Internets eine dominante Stellung am Markt erreichten (z. B. Booking.com, Airbnb, Uber), durch Blockchain-basierte Peer-to-Peer-Lösungen nunmehr selbst ersetzt werden. Ein weiteres naheliegendes Beispiel findet sich im Verlagswesen, und hier vor allem beim Vertrieb digitalisierbarer Güter wie Musik oder Bücher. Die Blockchain erlaubt den Urhebern eine unmittelbare Kontrolle über Vertrieb und Abrechnung ihrer Werke. Dadurch muss die Rolle von Intermediären (wie beispielsweise Verlagen) und selbst von disruptiven Online-Plattformen (wie etwa iTunes) neu definiert werden.

Ähnlich wie das Internet besitzt die Blockchain neben positiven auch mögliche negative Auswirkungen. Dies zeigt sich vor allem bei Bitcoin, der bisher populärsten Anwendung. Besonders hervorzuheben ist hierbei deren Einsatz für illegale Zahlungen (wie beispielsweise für Käufe und Verkäufe im mittlerweile geschlossenen Online-Schwarzmarkt Silk Road oder für Geldwäsche) oder der enorme Energieverbrauch für den sogenannten Proof-of-Work-Mechanismus. Letzteres ist allerdings kein essenzielles Merkmal der Blockchain, sondern lediglich ein raffiniertes Verfahren zur Konsensfindung (»Consens Mechanism«), das durch die steigende Popularität von Bitcoins zu einem verstärkten Wettbewerb zwischen sogenannten Minern und in Folge zu immer höherem Energieverbrauch geführt hat. Der Proof-of-Work-Mechanismus wird lediglich in öffentlichen Blockchains eingesetzt, in denen kein grundlegendes Vertrauen zwischen den Marktteilnehmern besteht. Darüber hinaus ist die Entwicklung alternativer und ressourcenschonender Verfahren Gegenstand zahlreicher aktueller Forschungsprojekte.

Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten der Blockchain-Technologie wurde von zahlreichen Experten das Problem der »Kannibalisierung« angesprochen. Darunter versteht man eine Situation, in der ein Unternehmen mit sich selbst in Konkurrenz tritt. Dies betrifft nicht zuletzt die Finanzbranche, welche die Möglichkeiten der Blockchain und die daraus resultierenden Bedrohungen schon frühzeitig erkannt hat und an der Erstellung innovativer Use Cases (z. B. Risikominimierung, Datensicherheit, Transparenz) arbeitet. Das zentrale Merkmal dieser Branche ist das Vertrauen der Kunden. Kann dieses Vertrauen potenziell auch über die Blockchain erzeugt werden, so ist der Markt offen für Anbieter innovativer Lösungen (z. B. unkomplizierter und kostengünstiger Geldtransfer), und zahlreiche Unternehmen müssen ihre Prozesse neu gestalten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies erinnert wiederum an das Auf...