![]()

1. Überblick zur Schrifttumsarbeit des BEFG-DDR

1.1 Einleitung

Die Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg machte sich sehr bald auch auf dem Buch- und Zeitschriftenmarkt bemerkbar. Für viele Kirchen, insbesondere für die Freikirchen bedeutete es, dass Druckerzeugnisse aus dem Westen nur noch unter schwierigen Umständen bzw. gar nicht mehr in den Osten versandt werden konnten. Schon bald musste in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) bzw. in der späteren DDR über neue eigene Strukturen nachgedacht und verhandelt werden. Die Leitung des BEFG tat sich anfangs noch schwer, einem eigenen Verlag und eigener Zeitschrift im Osten zuzustimmen und untersagte z. B. 1947 die Lieferung der neuen Ost-Zeitschrift „Wort und Werk“ in die Westzonen.2 Immer wieder gab es Verhandlungen, die Zeitschrift des Bundes „Die Gemeinde“, die Kinderzeitschrift „Der Morgenstern“, die „Junge Mannschaft“ für die Jugend und die Zeitschrift „Wort und Tat“ für die Prediger offiziell einführen zu können. Man nahm dafür sogar in Kauf, auf politische Äußerungen zu verzichten.3 Und man erhöhte den Bezugspreis in der Westzone für „Die Gemeinde“, um damit die Lieferung in die Ostzone zu unterstützen; wegen der Währungsunion war die Zeitschrift hier nicht mehr bezahlbar.4

In den ersten Jahren des neugegründeten Predigerseminars in Buckow bis zum Mauerbau (1959–61) brachten die Studenten am Wochenende per S-Bahn aus Westberlin gespendete Bücher für das Seminar nach Buckow.5 Aber die Zonengrenze entwickelte sich bald und immer stärker zu einem unüberwindbaren Hindernis – einerseits für Reisende von Ost nach West und andererseits für Literatur von West nach Ost. Der offizielle Buchtransfer in die DDR blieb ein ebenso wichtiges Verhandlungsthema mit den staatlichen Behörden6 wie der illegale „Bücherschmuggel“7 ein Untersuchungsvorgang für die Staatssicherheit. Immerhin gelang es hin und wieder, wichtige theologische Fachliteratur aus dem Westen für die Studenten des Theologischen Seminars und für dessen Bibliothek offiziell einzuführen.

Und dennoch: Dem Aufbau einer eigenen Verlagsarbeit im BEFG-Ost kam eine immer größere Bedeutung zu. Die folgenden Ausführungen sollen dafür einen Überblick bieten.8

1.2 Eigene Publikationen und Vertrieb

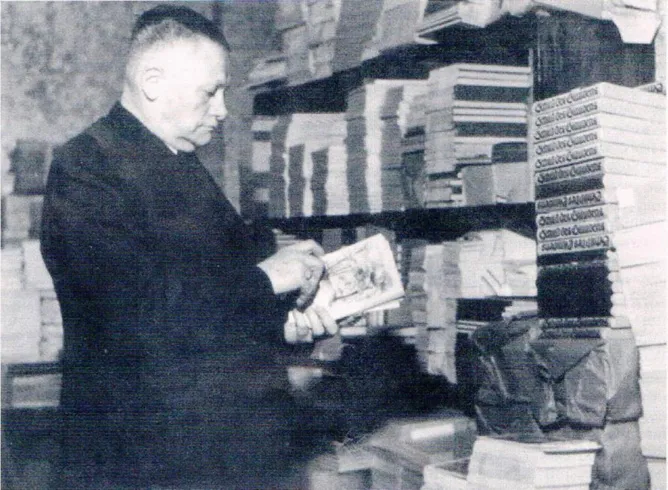

Schon in den ersten Monaten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 gab es intensive Überlegungen und Bemühungen, für die Gemeinden des BEFG in der SBZ ein eigenes Nachrichtenblatt herauszugeben und – sofern überhaupt vorhanden oder erreichbar – eine Versorgung mit christlicher Literatur aufzubauen. Diese Bemühungen sind untrennbar mit dem Namen Otto Ekelmann9 verbunden.

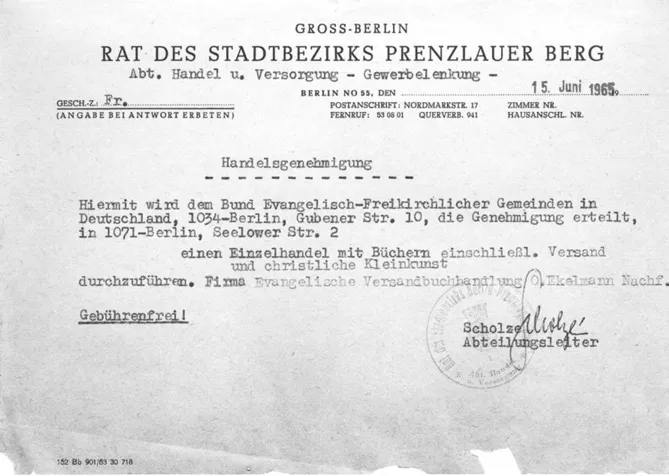

Bereits im September 1945 erwirkte er die Genehmigung für ein Mitteilungsblatt an die Gemeinden, im Februar 1947 die Lizenz für die Zeitschrift „Wort und Werk“. Seit Dezember 1945 baute er einen Buchvertrieb auf, zunächst in der eigenen Wohnung, ab Anfang 1947 mit eigener Lizenz als „Evangelische Versandbuchhandlung“, ab den 50er Jahren dann als „Evangelische Versand- und Verlagsbuchhandlung Otto Ekelmann Berlin N 113, Seelower Str. 22 (2)“. 1950/51 begann die verlegerische Arbeit, allerdings, wie auch die anderen Freikirchen, nicht mit eigener Lizenz, sondern in Verbindung mit dem Union Verlag Berlin. Nach Übernahme durch den BEFG 1965 fungierte die Vertriebs- und Verlagsarbeit unter dem Namen „Evangelische Versandbuchhandlung O. Ekelmann Nachf. Berlin“.

Von 1945 bis 1965 trug Otto Ekelmann, obwohl er im Auftrag und mit Förderung des Bundes und der Gemeinden tätig war, persönlich das Risiko für diese Arbeit. Jahre später schilderte er die Anfänge und den segensreichen Fortgang dieses Werkes. Zum 25-jährigen Bestehen der Schrifttumsarbeit des BEFG in der DDR, das im Februar 1971 in Berlin begangen wurde, verlas Walter Schäfer, Vorsitzender der Schrifttumsarbeit in der Bundesleitung, der Festgemeinde den Bericht Otto Ekelmanns. Dieser war erkrankt und hatte den Bericht über die Anfänge seinem langjährigen brüderlichen Freund diktiert. Otto Ekelmann beschreibt darin anschaulich die Schwierigkeiten, in den Jahren nach dem Krieg die Genehmigung für erste Veröffentlichungen zu erhalten. Sein Bericht wird neben weiteren Zeugnissen aus der Anfangszeit in diesem Band erstmals dokumentiert.10

Die folgende Darstellung umfasst den Zeitraum von der Übernahme der Buchhandlung durch den BEFG am 1. Juli 1965 bis zur Umwandlung in eine Filiale des Verlages J. G. Oncken Nachf. Kassel ab 1. Januar 1991. Sie will und kann keine exakte historische Beschreibung dieses Zeitraums sein, zumal eine solche einer Geschichtsschreibung des BEFG in der DDR und seiner Werke vorbehalten bleibt. Die Darstellung beruht außer auf wenigen im Literaturverzeichnis genannten Quellen hauptsächlich auf den erhaltenen persönlichen Aufzeichnungen sowie den Erinnerungen des Autors und trägt damit zumindest in Teilen einen subjektiven Charakter. Auf den Gedanken, eine Betriebschronik zu führen, auf die man jetzt zurückgreifen könnte, ist seinerzeit bei der Bewältigung der Tagesaufgaben niemand gekommen.

Nach vorausgegangenen Verhandlungen in der Bundesleitung fand am 1. Juli 1965 die offizielle Übergabe der Buchhandlung durch den Vorgänger Otto Ekelmann an den BEFG statt. Zuvor war vom Rat des Stadtbezirks Berlin-Prenzlauer Berg die Handelsgenehmigung auf den Namen des Bundes für den „Handel mit Büchern und christlicher Kleinkunst“ erteilt worden. Gerade der nachträglich eingetragene Zusatz „christliche Kleinkunst“ war für die folgenden Jahre und Jahrzehnte nicht unwesentlich, ließ sich doch unter dieser Rubrik der nicht geringe Umsatz an z. B. Postkarten, christlichem Kunstgewerbe, Wandsprüchen usw. unterbringen. Es war schon eine ungewöhnliche Tatsache, dass eine Kirche bzw. Religionsgemeinschaft die Genehmigung für einen gewerblichen Betrieb erhielt. In der Regel erloschen die Gewerbegenehmigungen für private Betriebe in der DDR, wie es auch die bis dahin bestehende Buchhandlung Otto Ekelmann war, mit dem Tod oder Ausscheiden des Inhabers.

In einer schlichten Feierstunde am 1. Juli 1965 in den Räumen Seelower Straße 2 gab es genügend Anlass zum Dank, dass die bisherige segensreiche Tätigkeit nicht aufhören musste, sondern nun unter dem Dach des Bundes weitergeführt wurde. Zum kleinen Kreis der an diesem Tag Anwesenden gehörten Otto und Gertrud Ekelmann, die bisherigen und weiter tätigen Mitarbeiterinnen Frieda Schneider und Irmgard Heyn, Präsident Herbert Weist, Generalsekretär Rolf Dammann sowie die neu berufenen Mitarbeiter Günter Lorenz (Verlagsarbeit) und Wilfried Weist (Geschäftsführer).

Otto Ekelmann in der Versandbuchhandlung Seelower Straße 1965

Es muss an dieser Stelle noch einmal auf die enorme Leistung des bisherigen Inhabers Otto Ekelmann hingewiesen werden, der die Arbeit nach Kriegsende unter schwierigsten Umständen begonnen und ausgebaut hatte. Neben seiner Tätigkeit als Gemeindepastor und langjähriger Leiter der großen Vereinigung Berlin-Brandenburg-Mecklenburg fand er noch, unterstützt von seiner ersten und nach deren Tod dann zweiten Frau, Zeit und Kraft, eine Institution zu schaffen, die nicht nur für unseren Bund Bedeutung hatte, sondern auch in weiten kirchlichen Kreisen der SBZ und späteren DDR bekannt und geachtet war. So gehört es auch zu den Besonderheiten jener Jahre, dass Otto Ekelmann als Nichtbuchhändler und „Quereinsteiger“ Mitglied des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig werden konnte, einer zwar nicht allzu mächtigen, aber für die Kulturpolitik in der DDR doch bedeutenden Institution.

Dies alles und noch viel mehr war ein solides Fundament, auf dem die neu berufenen Mitarbeiter aufbauen konnten. Hier gab es allerdings viel zu tun. So klein der Betrieb auch war, hatte er doch mehrere Arbeitszweige, die zwar eng miteinander verknüpft waren und doch ihren jeweils spezifischen Zweck erfüllten:

1. die Sortiments- und Versandbuchhandlung

2. die verlegerische Arbeit in Zusammenarbeit mit dem VOB Union Verlag Berlin

3. die Monatszeitschrift „Wort und Werk“

4. der freikirchliche Abreißkalender „Tägliches Brot“ in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Verlagsanstalt Berlin.

1.2.1 Die Sortiments- und Verlagsbuchhandlung (EVB)

Ev. Buchhandlung Seelower Straße 1965

Für den Zeitpunkt der Übernahme der Buchhandlung 1965 war bewusst darauf hingewirkt worden, den Warenbestand relativ niedrig zu halten. So galt es, zunächst wieder ein ansprechendes Angebot aufzubauen. Abgesehen vom finanziellen Aufwand, bei dem der Bund mit einem Darlehen half, kam die Schwierigkeit, dass attraktive Titel bei den Verlagen kaum lieferbar waren und dass sämtliche säkularen Verlage (die meisten volkseigen bzw. zu den Parteien gehörig, nur wenige noch privat) über den Leipziger Kommissions- und Großbuchhandel (LKG) ausliefern mussten. Der LKG legte die Kürzungsquote fest, bei der kirchliche und Privatbuchhandlungen immer an letzter Stelle rangierten. Auch bei den kirchlichen Verlagen gab es feste Lieferquoten, die jedoch aufgrund beharrlicher Bemühungen im Laufe der Jahre ständig ausgebaut werden konnten. Die wichtigsten Geschäftspartner waren sowie verschiedene Postkartenverlage (s. u.).

- die Evangelische Verlagsanstalt Berlin

- die Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft zu Berlin

- die Bibelanstalt Altenburg

- der katholische St. Benno Verlag Leipzig

Über die zum gegenseitigen Vorteil ständig weiter ausgebaute verlegerische Zusammenarbeit mit der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) wird unter 1.3.4 berichtet.

Bei der Übernahme gab es keine Kundenkartei. Hier gelang es, in relativ kurzer Zeit eine Kartei von ca. 4.000 Kunden anzulegen, um diesem Kreis die leider nur spärlichen Werbematerialien zukommen lassen zu können und die Kontakte zu pflegen.

Als Arbeitsmittel waren ein Handwagen zum Pakettransport vorhanden sowie...