![]() Teil 1: Grundlagen

Teil 1: Grundlagen![]()

1Psychosoziale Reflexion von Unternehmerfamilien2

Thematische Hinführung

Nachdem wir einleitend mit drei Short Cuts die zentralen Themen des Buches bereits in groben Umrissen veranschaulicht haben (Aufwachsen und Sozialisation unter besonderen Bedingungen, elementare systemische Prozesse des Zusammenlebens und familiäres Wachstums als zahlenmäßige Zunahme von verwandtschaftlich miteinander verbundenen Eigentümerinnen und Eigentümern), erfolgen nun grundlagentheoretische Vertiefungen. Zunächst geht es darum, die basalen psychosozialen Dynamiken in Unternehmerfamilien zu betrachten. Diese Dynamiken erwachsen aus der Verbindung der drei systemischen Logiken des Familiären, Unternehmerischen und Eigentumsrechtlichen. Denn Unternehmerfamilien sind Familien, deren Mitglieder Eigentümerinnen und Eigentümer eines oder mehrerer Unternehmen sind.

Aufgrund dieser besonderen Situation sind diese Familien mit Herausforderungen konfrontiert, die alle Generationen betreffen. Alltägliche Bewältigungsfragen der Lebensführung im Kontext eines Unternehmens, Notwendigkeiten der Nachfolge oder intra- und interpersonelle Rollenkonflikte zwischen den Kontexten der Familien, der Firma und der Eigentümerschaften können zu Problemen führen, die nach psychosozialer Reflexion und sozialprofessioneller Unterstützung rufen. Um diese Reflexions- und Unterstützungsprozesse in passender Weise zu realisieren, benötigt man sowohl ein theoretisches als auch ein erfahrungsorientiertes Verständnis dieser besonderen Familienform, das in diesem Kapitel präsentiert werden.

Mit dem Attribut »psychosozial« soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das Leben in Unternehmerfamilien sowohl die individuellen psychischen Prozesse der einzelnen Familienmitglieder als auch ihre sozialen Beziehungen untereinander maßgeblich und dauerhaft prägt. Wer sich bei Problemen in diesen Familien selbst helfen möchte oder nach professioneller Hilfe von Beraterinnen und Beratern fragt und sie zu nutzen sucht, sollte sich klar darüber werden, in welchem Kontext diese Hilfe geschieht und worauf sie ausgerichtet sein muss. Genau diese Blickrichtung wird im Folgenden herausgearbeitet. Dabei lokalisieren wir diese Hilfe im Kontext der Sozialen Arbeit, also innerhalb einer gesellschaftlichen Praxis, die Menschen bei allen Fragen der Lebensführung ganzheitlich unterstützt (vgl. Wirth 2014; Wirth u. Kleve 2020), und zwar mit dem Ziel, dass sich diese Menschen mittel- und langfristig (wieder) selbst helfen und eigenständig ihr Leben führen können.

Ausgangspunkte

Soziale Unterstützung, etwa als Soziale Arbeit, Coaching, Erziehungsberatung oder Familientherapie, hat seit etwa den 1970er-Jahren eine enorme Expansion erfahren (siehe für die Soziale Arbeit etwa Züchner 2007). Dies hat mindestens zwei Gründe: Wir können erstens davon ausgehen, dass das Leben in unserer Gesellschaft anspruchsvoller geworden ist. Lebenskrisen und ihre Bewältigung sind in allen Lebenswelten und Lebenslagen sowie in jedem Lebensalter Herausforderungen, die nicht ausschließlich privat bearbeitet werden (können), sondern professionelle Unterstützer/innen auf den Plan rufen, etwa Sozialpädagoginnen bzw. -pädagogen und Beraterinnen schlechthin (vgl. Hurrelmann 2012).

Zweitens ist die Sozialpädagogik, mithin die psychosoziale Unterstützung von Menschen schlechthin, zu einer normalen professionellen Tätigkeit geworden, die, wie alle anderen Professionsangebote (etwa der Medizin oder der Jurisprudenz) auch, potenziell alle Mitglieder der Gesellschaft inkludiert (vgl. grundsätzlich Stichweh 1996; Merten 1997). Daher hat Hans Thiersch (1992) das ausgehende 20. Jahrhundert als das »sozialpädagogische Jahrhundert« bezeichnet, in dem der Sozialen Arbeit ein »universeller Generalismus« (Kleve 2000), quasi eine Allzuständigkeit für Fragen der Lebensführung, zugekommen ist. Freilich geht die sozialarbeiterische Inklusion damit einher, dass Probleme der Lebensführung (vgl. Wirth 2014; Wirth u. Kleve 2020) konstatiert werden, die Personen gefährden und aus solchen sozialen Systemen exkludieren können, die für ihre biopsychosoziale Bedürfnisbefriedigung existenzielle Beiträge leisten (vgl. Kleve 2015).

Ausgehend von dieser Grundannahme der Expansion der sozialpädagogischen Zuständigkeit für alle Bevölkerungsgruppen und der professionellen Normalisierung der Sozialen Arbeit bzw. der psychosozialen Hilfe in der modernen Gesellschaft, soll mit diesem Kapitel auf eine Zielgruppe hingewiesen werden, die eine besondere Expertise dafür voraussetzt, dass wir sie in ihren Herausforderungen und Unterstützungsnotwendigkeiten angemessen verstehen, nämlich auf Unternehmerfamilien, die eine spezifische Unternehmensform besitzen, führen und in die Zukunft zu tragen versuchen, nämlich Familienunternehmen.

Nach aktuellen Zahlen der Stiftung für Familienunternehmen (2019) sind 91 % aller deutschen Unternehmen familienkontrolliert, d. h., dass Mitglieder einer Familie Eigentümerinnen und Eigentümer des Unternehmens sind und damit in seinen Strategien, Erfolgen und Misserfolgen bestimmen. Solche Unternehmen erzielen 55 % der Umsätze und beschäftigen ca. 57 % aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitskräfte in Deutschland. Diese Zahlen verdeutlichen, welcher Stellenwert dieser Unternehmensform in der deutschen Volkswirtschaft zukommt. Dabei handelt es sich um kleine, mittelständische, aber auch um große Unternehmen, in deren Hintergrund Familien, mithin Unternehmerfamilien, wirken.

Mit »Unternehmerfamilien« sind Familien gemeint, deren Mitglieder Eigentümerinnen und Eigentümer an einem oder mehreren Unternehmen sind. Eine mehrgenerationale Unternehmerfamilie setzt sich zumeist aus miteinander verwandten Mitgliedern unterschiedlicher Kernfamilien zusammen, etwa dadurch, dass in der zweiten Generation zumeist Geschwister und in der dritten Generation Cousins und Cousinen miteinander ein Unternehmen leiten. Solche familienkontrollierten Unternehmen können klein bis mittelständisch sein, also etwa die Bäckerei, den KFZ-Handwerksbetrieb an der nächsten Straßenecke oder ein lokales landwirtschaftliches Unternehmen meinen. Es sind aber auch Firmen in Familienbesitz, die als Global Player enorme Bedeutung nicht nur für die regionale Wirtschaft, sondern für den Weltmarkt haben, z. B. die Unternehmen Dr. Oetker, Merck, Henkel oder Haniel (Simon et al. 2005).

Das Besondere an Familienunternehmen ist nun, dass diese Unternehmen langfristiger angelegt sind als Firmen, die anonymen Aktionärinnen und Aktionären gehören. Während Letztere das Interesse haben, ihr Investment so schnell wie möglich durch hohe Ausschüttungen zu veredeln, intendieren Familienunternehmerinnen und -unternehmer dazu, ihr Eigentum für die nächsten Familiengenerationen, also für ihre Kinder, Enkel, Urenkel usw., zu erhalten. Diese transgenerationale Perspektive ist eine spezifische Eigenschaft von Familienunternehmen, die damit eine Nachhaltigkeit ihres Erfolgs über Generationen hinweg zu erreichen suchen und daher nicht vordergründig, wie etwa börsennotierte Unternehmen, in die Expansion des Unternehmens investieren, sondern zugunsten der Familie möglicherweise rein ökonomische Expansionschancen verstreichen lassen.

Allerdings stellt sich dieser nachhaltige und auf Transgenerationalität angelegte Erfolg nicht von selbst ein, sondern muss immer wieder erneut geschaffen werden. Eine Problematik, die die langfristige Existenz von Familienunternehmen gefährdet, verweist auf dasselbe System, das diese Langlebigkeit erst ermöglicht, nämlich auf die Familie. Diese Paradoxie, dass die Unternehmerfamilie sowohl die stärkste Ressource als auch die größte Gefahr für das lang andauernde Bestehen eines Familienunternehmens ist, kann als eine Grunderkenntnis der bisherigen Forschung in diesem Bereich angesehen werden (vgl. etwa von Schlippe et al. 2017). So scheitern die meisten Familienunternehmen an der Nachfolgefrage, insbesondere von der dritten auf die vierte Generation (vgl. Simon 2012).

Wenn nun also 91 % der deutschen Unternehmen durch Familien kontrolliert werden, sind Unternehmerfamilien in einer besonderen Lage: Sie müssen zugleich ihr Unternehmen und ihre Familie managen. Mitglieder aus Unternehmerfamilien befinden sich stetig in der Ambivalenz der unterschiedlichen Logiken von Unternehmens- und Familienmanagement, die es fortwährend auszubalancieren gilt. Spätestens an dieser Stelle kommt die Soziale Arbeit ins Spiel. Denn diese Profession ist eine Expertin für die sozialpädagogische Unterstützung und Beratung von Familien (vgl. Marx 2011). Die Soziale Arbeit mit Familien ist ein äußerst bedeutendes Arbeitsfeld dieser professionellen Praxis. Daher werden Unternehmerfamilien mit Sicherheit bereits Nutzer/innen der Sozialen Arbeit sein, etwa Erziehungshilfen oder Familienberatungen in Anspruch nehmen, ohne dass die Sozialprofessionellen die besonderen Herausforderungen im Alltag dieser Familien reflektieren und in ihren Überlegungen zum Fallverstehen, zur Hilfeplanung und während der Hilfedurchführung einbeziehen. Denn dies würde eine Expertise voraussetzen, die in der Sozialen Arbeit bisher nicht eigens entwickelt, aber mit den vorliegenden Ausführungen eingefordert und skizziert wird.

Denn speziell Unternehmerfamilien sind darauf angewiesen, dass ihre Mitglieder professionelle Expertise zurate ziehen können, wenn die Herausforderungen, die mit der Verkoppelung von Familie und Unternehmen einhergehen, nicht mehr alleine bewältigt werden können. Und diese professionelle Unterstützung kommt nicht nur den Familienmitgliedern, etwa den Kindern und ihren Eltern zugute, sondern mittelbar auch den im Familienunternehmen Beschäftigten. Damit ergibt sich hinsichtlich der professionellen Arbeit mit Unternehmerfamilien zugleich eine Verbindung zur Betrieblichen Sozialarbeit (vgl. Stoll 2012), die insbesondere die Beschäftigten zu unterstützen sucht. Wenngleich die Soziale Arbeit mit Unternehmerfamilien diese Problematik nicht explizit im Blick hätte, so doch aber implizit. Denn, wie gesagt, die soziale Dynamik innerhalb dieser Familien ist zugleich das spezielle Potenzial und eine – insbesondere bei innerfamiliären Problemen und Konflikten – maßgebliche Gefahr für das Fortbestehen der Familienfirma und der in ihr existierenden Arbeitsplätze.

Die These, dass Unternehmerfamilien als Zielgruppe psychosozialer Unterstützung identifiziert werden sollten, wird im Folgenden eingehender veranschaulicht, indem zunächst die Kontexte und Probleme skizziert werden, die sichtbar werden, wenn sich die sozialen Systeme Familie, Unternehmen und Eigentümerschaft miteinander verbinden. Sodann werden eingehender soziale Probleme der Lebensführung in Unternehmerfamilien am Beispiel der Sozialisation, des Aufwachsens und der Erziehung erläutert. Schließlich erfolgt eine knappe Zusammenstellung von drei Themenbereichen, die eine Soziale Arbeit mit Unternehmerfamilien adressieren könnte.

Familie, Unternehmen, Eigentum – soziale Kontexte und Probleme

Familienunternehmen und Unternehmerfamilien in den Wirtschaftswissenschaften

In den Wirtschaftswissenschaften werden Familienunternehmen und Unternehmerfamilien erst seit Mitte der 1990er-Jahre intensiver erforscht. Zuvor wurde in der Betriebswirtschaftslehre tendenziell davon ausgegangen, dass der Familieneinfluss für diese Unternehmensform gefährlich ist und so weit wie möglich aus dem Unternehmen herausgehalten werden muss. Inzwischen ist auch in den Wirtschaftswissenschaften deutlich, dass diese Unternehmensform nicht trotz, sondern wegen der Familie als sozioemotionale Ressource des Wirtschaftsbetriebes so erfolgreich ist (vgl. etwa Wimmer et al. 2018). Unbestritten scheint nun auch, dass Familienunternehmen nur durch eine transdisziplinäre Forschung in ihrer Komplexität angemessen verstanden werden können, insbesondere durch eine intelligente Kombination von betriebswirtschaftlichen, juristischen, psychologischen und soziologischen Perspektiven. Daher arbeiten wirtschaftswissenschaftliche Institute, die Familienunternehmen erforschen, bestenfalls nicht nur mit einer betriebswirtschaftlichen oder juristischen, sondern auch mit einer breiten psychologischen, pädagogischen oder allgemein sozialwissenschaftlichen Ausrichtung.

Drei-Kreis-Modell

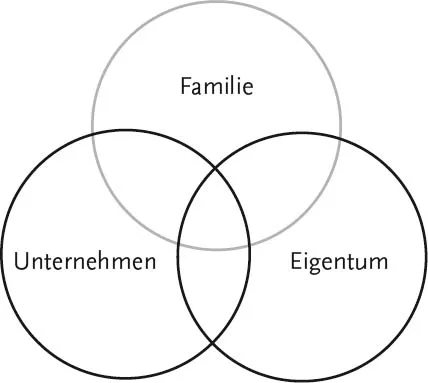

Besonders augenscheinlich wird die Notwendigkeit, Familienunternehmen und Unternehmerfamilien in dieser transdisziplinären Weise zu betrachten, an einem klassischen Modell, das in den USA bereits in den 1970er-Jahren zu dem Zweck kreiert wurde, die Forschung, Theoriebildung und Beratung in diesem Feld zu leiten, und zwar anhand des sogenannten Drei-Kreis-Modells.

Abb. 1: Drei-Kreis-Modell nach Tagiuri und Davis (1996)

Dieses Modell macht deutlich, dass in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien drei Kontexte relevant sind: der familiäre, der unternehmerische und der eigentumsrechtliche. In der Forschung, Theoriebildung und Beratung wird davon ausgegangen, dass diese drei Kontexte unterschiedlichen Soziallogiken gehorchen und dass die Verbindung dieser Logiken zu widersprüchlichen Erwartungen führt, die die Beteiligten verwirren und mit Ambivalenzen konfrontieren können. Am klarsten ist dieser Sachverhalt vorstellbar, wenn wir ihn rollentheoretisch betrachten, also davon ausge...