![]()

1.

DER GENERALSUPERINTENDENT I.R.

UND DIE BESONDERE GESTALT SEINES

FRÜHEREN AMTES

Am 15. Januar des Jahres 1912 hatte Gustav Nebe in seinem Eisenacher Haus, in dem er schon seit Jahren als Ruheständler lebte, eine große Zahl von Gästen zu empfangen. Von nah und fern kamen festlich gekleidete Besucher, um ihm zu seinem 50. Ordinationsjubiläum zu gratulieren. Es wurde eng und enger in seinem Haus, und bald fand niemand mehr Platz. Da stürmte das „Hausmädchen“ herbei und meldete: „Herr Generalsuperintendent, draußen steht eine Deputation im Zylinder, sie kommt aus Uichteritz.“ „Aus Uichteritz?“ wunderte sich Gustav Nebe. Gleich darauf erschien einer der Herren im Zylinder, der sich als Bürgermeister von Uichteritz vorstellte, jenes kleinen sächsischen Dorfes, in dem der Herr Generalsuperintendent (so wurde Gustav Nebe auch im Ruhestand noch angeredet) kurz nach seiner Ordination Landpfarrer geworden war. Was es mit einem Generalsuperintendenten eigentlich auf sich hatte (außer dass es sich dabei um ein hohes Amt handeln musste), wussten wohl die wenigsten genau. „Herr Generalsuperintendent“: diese Anrede gehörte sich eben.

Bevor Gustav Nebe am 1. Oktober 1883 in Westfalen zu entsprechenden „Würden“ kam, war das kirchliche Leitungsamt eines Generalsuperintendenten längst eingerichtet worden. Und zwar schon im 17. Jahrhundert, als dem landesherrlichen Kirchenregiment größerer Territorien daran gelegen war, das protestantische Kirchenwesen zweckmäßiger und übersichtlicher zu strukturieren. So wurden den Superintendenten, denen jeweils die Aufsicht über mehrere Kirchengemeinden oblag, sogenannte Generalsuperintendenten übergeordnet, die jeweils für eine bestimmte Anzahl von Superintendenturen zuständig waren. Und aus dem Braunschweigischen ist bekannt, dass es zeitweilig sogar einen den Generalsuperintendenten wiederum übergeordneten „Generalissimus“ gab.

In Preußen gab es das Amt eines Generalsuperintendenten seit 1828, konnte in den preußischen Westprovinzen Rheinland und Westfalen aber erst nach Verabschiedung der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung von 1835 besetzt werden. Entsprechend der neuen Kirchenordnung war dieses kirchenleitende Amt Bestandteil eines Leitungsmodells, das noch zwei weitere Leitungsämter kannte: das des Konsistorialpräsidenten und das des Präses der Synode. So fand sich Gustav Nebe, als er in Münster sein Amt angetreten hatte, als einer von „drei Kutschern auf einem Bock“ vor, wie es später hieß.

Anfangs war noch der Oberpräsident der Provinz – in Westfalen hatte Freiherr von Vincke von 1815 bis 1844 dieses Amt inne – zugleich auch Präsident des Konsistoriums, also des vom landesherrlichen Kirchenregiment geschaffenen obersten kirchlichen Verwaltungsorgans, und der Generalsuperintendent fungierte dort als dessen Stellvertreter. Später dann war die Verbindung der beiden Ämter von Oberpräsident und Konsistorialpräsident nicht mehr praktikabel. Als Gustav Nebe sein Amt antrat, versah jedenfalls schon ein kirchlicher Verwaltungsjurist das Amt des Konsistorialpräsidenten.

An der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung von 1835 ist abzulesen, wie sehr kirchlicher und staatlicher Bereich noch miteinander verflochten waren. Zwar waren die rheinische und die westfälische Provinzialkirche presbyterial-synodal strukturiert (bauten sich also gleichsam von unten nach oben auf ) und waren in ihren Entscheidungen frei, aber eben nicht in jeder Hinsicht. Ihren Präses beispielsweise konnten die Synoden der Provinzialkirchen zwar selber wählen, aber die Konsistorialpräsidenten und Generalsuperintendenten zu bestimmen, war eine Angelegenheit des preußischen Königs. Zwar gab es für die Synoden die Möglichkeit, „an wichtigen Geschäften“ des Konsistoriums teilzuhaben, insgesamt aber blieb es auf längere Sicht bei einer konsistorial ausgerichteten, der Bewegung von oben nach unten entsprechenden Kirchenpolitik, die erst nach dem ersten Weltkrieg endete, als der König kein „summus episcopus“ mehr war.

Das Leitungsmodell der „drei Kutscher auf einem Bock“, das Gustav Nebe in Westfalen antraf, war gewiss störanfällig. Es war ja auch stets neu ein Einvernehmen über Zuständigkeiten erforderlich. Generalsuperintendent und Konsistorialpräsident hatten sich zu Fragen der Betreuung und Verwaltung der Kirchengemeinden zu verständigen. Generalsuperintendent und Präses der Synode mussten sich gemeinsam Theologie und Kirchenordnung betreffende Fragen angehen lassen, und Präses und Konsistorialpräsident schließlich waren bei der kirchlichen Gesetzgebung und deren praktischer Umsetzung gemeinsam gefragt. Leicht hätte aus einer solchen Konstellation eine permanente „Dreierkonkurrenz“ erwachsen können. In Westfalen jedenfalls haben die „drei Kutscher“ gemeinsam Kurs gehalten. Was ihn selber betrifft, so bewahrte sich Gustav Nebe einen nicht unerheblichen Gestaltungsspielraum für seine Arbeit, wenngleich er nicht nur in Münster „strukturell eingebunden“ war. Mancher Entscheidungen wegen bedurfte es ja auch der Abstimmung mit der obersten Verwaltungsbehörde der preußischen Landeskirche, dem seit 1850 bestehenden Oberkirchenrat (EOK) in Berlin. Und auch nach Gründung des Oberkirchenrates blieb der Generalsuperintendent dem preußischen Kultusministerium unmittelbar unterstellt.

Die Orden und Ehrenzeichen, die Gustav Nebe für sein Wirken als Generalsuperintendent verliehen bekommen hatte, verdecken heute mehr, als sie zum Ausdruck bringen. Auf einem Porträt, das ihn vor seiner Verabschiedung in den Ruhestand zeigt, wirken solche Auszeichnungen jedenfalls wie eine Art zweiter Haut, die das Erkennen des Porträtierten eher erschweren.

Was hier von Gustav Nebe mitgeteilt wird, soll ihn besser erkennen lassen, in summa als den in großer Übereinstimmung mit seinem frommen Elternhaus aufgewachsenen Schüler; den begabten, zielstrebigen und eigene Initiative entwickelnden Studenten der Theologie; den mit glänzenden Examensnoten in die kirchliche Praxis entlassenen jungen Pastor; den menschenzugewandten und volkstümlichen Prediger; den Mann mit Sinn und Gespür für Fragen der Organisation und Verwaltung; aber auch den an Literatur, Musik und bildender Kunst Interessierten; den Theologen, der sich die soziale Frage angehen ließ, der sich für die Arbeit der inneren und äußeren Mission engagierte, der ein Herz für die Oekumene hatte; unbedingt auch den liebenswerten und humorvollen Mann der Freundschaft, nicht zuletzt aber auch den Repräsentanten religiös-patriotischer Überzeugungen, wie sie gerade für das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts so charakteristisch waren.

Gustav Nebe, daran ist aus gegebenem Anlass immer wieder dankbar erinnert worden, hat in seinem Leben Spuren hinterlassen. Aber auch die Zeit, in der er gelebt hat, ist natürlich nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Wie könnte es auch anders gewesen sein!

![]()

2.

GEPRÄGT DURCH ELTERNHAUS,

SCHULE UND STUDIUM

Johannes Friedrich Ferdinand Gustav Nebe wurde am 21. September 1835 in Roßleben an der Unstrut geboren. Er war das siebente von neun Kindern des Pfarrers Johannes Friedrich Nebe und seiner Ehefrau Christiane Franziska geb. Wilhelmi.

Sein Vater war, bevor er Pfarrer in Roßleben wurde, „Divisionsprediger in Coblenz, dann Oberprediger in Wetzlar“, wie es in Gustav Nebes Lebenslauf heißt. Seine Mutter, als „gemütstiefe und humorvolle rheinische Pfarrerstochter“ beschrieben, war – nach dem frühen Tod ihrer Mutter – in St. Goarshausen herangewachsen, im Hause des Dekans Wilhelmi, des späteren hessischen Landesbischofs.

In seinem Roßleber Zuhause durfte sich Gustav „eines glücklichen Familienlebens freuen“. „Bis in mein zehentes Jahr“, so berichtet er, „erhielt ich theils in der Dorfschule, theils in Privatstunden bei meinem lieben Vater Unterricht. Da ich aber als der jüngste Sohn (nachdem meine älteren Brüder die Klosterschule Roßleben zu besuchen angefangen hatten) ganz allein stand und mein Vater durch sein Amt in Anspruch genommen wurde, kam ich Michaelis 1848 nach dem nur eine Stunde von meinem Heimatorte entfernt liegenden Progymnasium in Donndorf.“ Diese Schule, seinerzeit als „Gymnasium zu Kloster Donndorf“ bekannt, verdankt sich einem im 13. Jahrhundert gestifteten Zisterzienserkloster, aus dem nach dessen Auflösung im 17. Jahrhundert eine Lateinschule wurde, später dann das von Gustav besuchte (bis zur Tertia führende) Progymnasium.

An die strenge Zucht dieser „Klosterschule“ konnte sich Gustav nur schwer gewöhnen. Und da er zudem „sehr schwächlich“ und des Öfteren auch akut „leidend“ war, holten ihn die Eltern in Sorge um seine Gesundheit schon nach zwei Jahren wieder nach Hause zurück. Immerhin war er in Donndorf so weit gefördert worden, dass er nun in die unterste Stufe der Roßleber Klosterschule, die Quarta, aufgenommen werden konnte. Doch kaum dass er am Unterricht teilgenommen hatte, wurde er ein halbes Jahr lang an’s Bett gefesselt, „an einer Unterleibsentzündung tödtlich erkrankt“, wie Gustav Nebe mitteilt. Obwohl er wegen seiner Erkrankung dem Unterricht so lange hatte fernbleiben müssen, wurde Gustav („unverdient“, wie er meint) in die Tertia versetzt. Am liebsten hätte er sich, weil er befürchtete, den erhöhten schulischen Anforderungen nicht gewachsen zu sein, in die Quarta zurückversetzen lassen. „Aber ich schämte mich“, heißt es dazu in seinem Lebenslauf. Zuletzt aber verdankte er der ermutigenden (weil offenbar wohl dosierten) Strenge seiner Lehrer die Entdeckung seiner eigenen Stärken. Nach und nach spürte er, dass er mit seinen Klassenkameraden in fast allen Belangen „gleichen Schritt“ halten konnte. In fast allen. „Nur ein Feld war mir ganz unzugänglich: die Mathematik“, bekannte er. Dabei sollte es allerdings nicht bleiben. Als er „eine Zeitlang in Secunda gesessen hatte“, bemerkte er zu seiner großen Überraschung und Freude, dass auch die Mathematik eine nicht geringe Anziehungskraft auf ihn ausübte. Daneben machten ihn Physik und Deutsch „zu einem ganz anderen“, auch das Interesse an Geschichte erwachte. Was ein demnächstiges Studium betraf, so hatte er „schon von Jugend auf“ – spätestens seit er zu Ostern 1852 von seinem Vater konfirmiert worden war – den Wunsch, Theologie zu studieren.

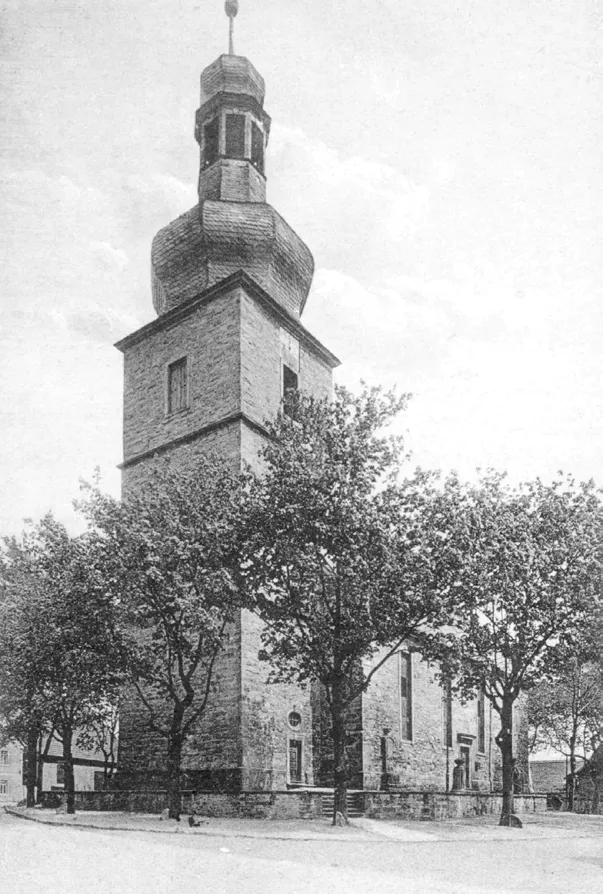

Die evangelische Kirche St. Andreas zu Roßleben

im Jahre 1928 anlässlich ihrer Weihe vor 200 Jahren.

Am 10. April 1854 legte Gustav Nebe an der Klosterschule Roßleben seine Reifeprüfung ab, übrigens als einer von insgesamt sieben Nebes, die im Register der berühmten Schule als Abiturienten verzeichnet sind.

Nicht selten lassen Abituraufsätze die besondere schulische Prägung ihrer Verfasser erkennen. Aber auch umgekehrt gilt: Oft genug verraten Themenstellungen (besonders, wenn sie in Frageform gekleidet sind), in welcher Weise sie im Sinne ihrer Themensteller tunlichst zu beantworten sind. Gustav Nebe hatte im Abitur das Thema zu behandeln: „Was zeichnet Preußens Geschichte aus?“ Und als Motto war dem Thema die Frage Herders beigegeben: „Wer sich selber nicht schützt, ist er der Freiheit werth?“ Der Abiturient Gustav Nebe weiß vieles anzuführen, was in der preußischen Geschichte seitens der Fürsten zugunsten ihrer Untertanen geschehen ist. Sie förderten „den Feldbau und die Gewerbe“, und sie gaben dem Handel dadurch Impulse, dass sie Kaufleute in’s Land ließen, „die entweder durch Naturereignisse oder durch Fanatiker aus ihrer Heimat vertrieben worden waren“. Noch vieles mehr weiß Gustav Nebe zu loben, nicht zuletzt die Nähe der Fürsten zu ihren Untertanen und deren Treue zu ihren Fürsten. Hinsichtlich „Menge, Richtigkeit und Kraft“ habe der Abiturient eine ordentliche Arbeit vorgelegt, war in der Beurteilung zu lesen, angesichts formaler Mängel aber wurde nur ein „befriedigend“ vergeben.

Wiederholt wird in der Arbeit hervorgehoben, die Größe Preußens, die auf dem „Zusammenhalt von Fürst und Volk“ beruhe, könne nicht ohne ihre religiöse Dimension verstanden werden. „Eine so religiöse Nation [wie die preußische] musste auch eine innige Liebe zu seinem so sehr um sie verdienten Herrscherhause fassen“, so der Abiturient; „denn so wie die Liebe zu Gott die erste Pflicht des Menschen ist, so ist die Liebe zu dem von ihm eingesetzten Herrscher die erste Pflicht des Bürgers.“ Schon im Frieden übrigens müsse man sich abwehrbereit halten gegen „räuberische Einfälle habsüchtiger Nachbarvölker“. Nur wer sich schützt, sei ja doch (so Herder) der Freiheit wert. Dem in die Geschichte der Habsburger weisenden Wahlspruch (Gustav Nebe zitiert: „Bella gerant alii, tu felix Austria, nube!“) kann er wenig abgewinnen. Vielmehr komme es doch gerade in für die Nation bedrohlichen Zeiten auf mutiges, kraftvolles Handeln an – und auf das nötige Gottvertrauen erst recht.

Na ja, Gustav Nebe war schließlich Schüler der Klosterschule Roßleben, die sein älterer Bruder August, der dort auch Schüler gewesen war, später mit den Worten charakterisierte: „[In ihr sollten] junge Leute vom reiferen Knabenalter bis zum Übergang zur Universität in klassischer Bildung, evangelischer Frömmigkeit und echter Vaterlandsliebe herangebildet werden.“

Das Roßleber Pfarrhaus „Am Mühlgraben“.

Gleich nach seinem Abitur nahm Gustav Nebe in Halle sein Theologiestudium auf. Ob er wohl von seinem Bruder August mit auf den Weg bekommen hatte, er möge doch in seinem Studium in Halle nur ja nicht verpassen, die Professoren Tholuck und Müller zu hören? Schließlich erinnerte sich August Nebe immer dankbar daran, dass ihm gerade diese Professoren „in kirchlich und theologisch erregter Zeit“ „treue, wegweisende Führer“ geworden waren. August Nebes besondere Nähe zu Tholuck fand darin ihren Ausdruck, dass er seinem verehrten Lehrer „zu dem 2. December 1870, dem Gedächtnistage 50-jähriger akademischer Wirksamkeit“, den dritten Band seiner Perikopen-Auslegung überreichte – „als schwaches Zeichen seiner herzlichen Liebe und Dankbarkeit“.

Friedrich August Tholuck war „ein reiner Erweckungstheologe“. Er hat sich wohl weniger durch seine eher konservativen Veröffentlichungen einen Namen gemacht als durch die seelsorgerliche Begleitung seiner Studenten. „Unzählige Studenten“, schreibt Karl Barth, erlebten bei ihm „eine christliche Seele“ und empfingen „christliche Seelsorge“. Auch Gustav Nebe fühlte sich zu ihm hingezogen und hörte seine Vorlesungen „mit rühmlichstem ...