![]()

Teil II Möglichkeiten der Prävention und Intervention

1 Begriffe »Gewaltprävention« und »Gewaltintervention«

Immer wenn über Gewalt diskutiert wird, erhebt sich gleich die Frage: Was kann man gegen Gewalt tun? Da jedes Gewalthandeln prinzipiell moralisch verwerflich ist, ruft es zugleich nach einer entsprechenden Gegenreaktion der Gesellschaft in Form von Sanktionen bzw. von pädagogischem Handeln. Bei einer pädagogischen Reaktion auf Gewalt ist zwischen Gewaltprävention und Gewaltintervention zu unterscheiden. Während unter Gewaltprävention in Anlehnung an den Präventionsbegriff alle Maßnahmen zur zukünftigen Verhinderung oder Minderung von aggressiven und gewaltförmigen Handlungen verstanden wird, geht es bei der Gewaltintervention um ein unmittelbares Eingriffshandeln zur Beseitigung von schon existierenden Gewalthandlungen. In diesem Sinne versteht sich Gewaltprävention als ein Maßnahme- bzw. Fördersystem, das notwendige Hilfen und Unterstützung im Kontext von Familie, Schule und Jugendhilfe umfasst. Wegen seiner Unschärfe und seiner Missbrauchsgefahr ist der Präventionsbegriff allerdings nicht unumstritten (vgl. Schubarth 2003).

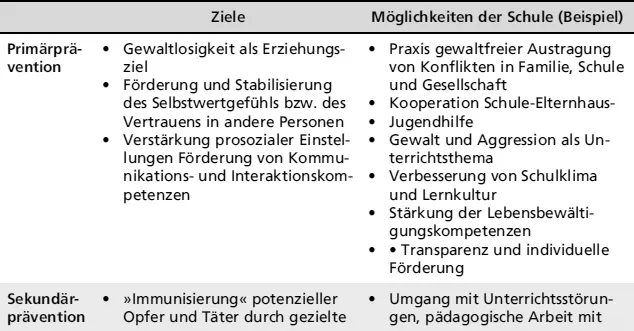

Tab. 6: Modell der Gewaltprävention und -intervention in der Schule (vgl. Melzer/Schubarth/ Ehninger 2011, S. 161)

ZieleMöglichkeiten der Schule (Beispiel)

Wie Tabelle 6 zeigt, kann man bei der Gewaltprävention – ähnlich wie bei der Prävention allgemein – zwischen drei Formen von Prävention unterschieden:

Primäre Gewaltprävention besteht darin, diejenigen gesellschaftlichen Bedingungen zu entwickeln, die die Lebenskompetenzen und Konfliktlösungsfähigkeiten von Kindern und Jugendlichen stärken.

Sekundäre Prävention dient der Verhinderung gewalttätigen Verhaltens, z. B. durch besondere Präventionsprogramme,

tertiäre Prävention der Verhinderung von Rückfall und der Resozialisierung, wobei in der Praxis die drei Formen ineinander übergehen können (

Tab. 6).

2 »Systemische schulische Gewaltprävention« als ursachenbezogene Prävention

Da Gewalt vielfältige Ursachen haben kann, muss eine ursachenbezogene Gewaltprävention auch die verschiedenen Ebenen der Gewaltverursachung in den Blick nehmen. Dafür bietet eine »systemische Gewaltprävention« eine gute Grundlage. Bei einem »systemischen Ansatz« der schulischen Gewaltprävention geht es darum, das Zusammenwirken aller Hilfs- und Unterstützungssysteme für eine gelingende Persönlichkeitsentwicklung so zu gestalten, dass gewalttätiges Handeln von Kindern und Jugendlichen überflüssig wird. Dabei lassen sich drei Ebenen unterscheiden (vgl. Schubarth 2004a, auch Rademacher 2001):

• die Makroebene, die gesellschaftspolitische Ebene mit ihren politischen, ökonomischen, kulturellen und sozialen Rahmenbedingungen,

• die Mesoebene, die Ebene des schulischen Umfeldes bzw. des Gemeinwesens und

• die Mikroebene, die Schulebene mit ihren verschiedenen schulischen Akteuren.

Diese drei Ebenen sind in Form konzentrischer Kreise aufgebaut und miteinander verwoben; in ihrer Gesamtheit bilden sie den »systemischen Ansatz« (

Abb. 6):

Abb. 6: Ebenen der »systemischen Gewaltprävention«

Auf der gesellschaftspolitischen Ebene kommt es vor allem darauf an, dass Formen der strukturellen Gewalt, d. h. Beeinträchtigungen und Benachteiligungen in der Persönlichkeitsentwicklung durch gesellschaftliche Strukturen (z. B. soziale Ungleichheit, Armut, Perspektivlosigkeit), möglichst vermieden bzw. reduziert werden und Kinder und Jugendliche günstige Rahmenbedingungen für ihr Heranwachsen vorfinden, was entsprechende Konsequenzen für die Familien-, Bildungs-, Jugend- und Sozialpolitik hat.

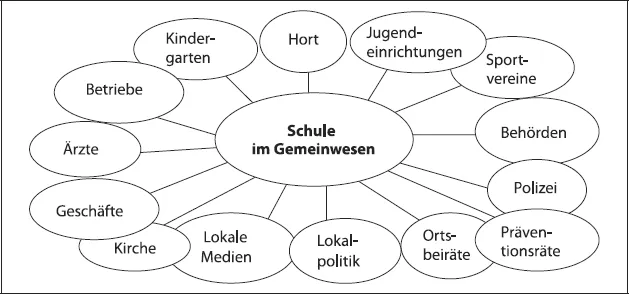

Auf der

Ebene des Gemeinwesens bedeutet »systemische Gewaltprävention«, dass Schule mit Freizeitzentren, Jugendämtern, Vereinen, Verbänden, Firmen, Sozialen Diensten, Kirchen, Ortsämtern, Polizei und anderen Einrichtungen mit dem Ziel zusammenarbeitet, gemeinsam die anfallenden Probleme zu bearbeiten (

Abb. 7).

Abb. 7: »Systemische Gewaltprävention« im Gemeinwesen

Die Kooperation mit anderen Einrichtungen fällt Schulen oft nicht leicht, sind sie doch traditionell sehr auf sich fixiert. Dennoch gibt es viele Beispiele, wie Schulen gerade bei der Gewaltprävention und -intervention von solchen Unterstützungsnetzwerken profitieren können, z. B. in Form von »Runden Tischen« oder Stadtteilkonferenzen, an denen mehrere Schulen, das Schulamt, die Elternvertretungen, der Schulpsychologische Dienst, das Jugendfreizeitheim, der Sozial- und Jugenddienst, der Mädchen- und Frauentreff, die Kindertagesstätte, die Polizei, die Ortsverbände der Parteien, Sportvereine usw. teilnehmen. Der Aufbau eines Unterstützungsnetzwerkes bietet gute Möglichkeiten, Aggressivität von Kindern und Jugendlichen zu reduzieren bzw. in andere Richtungen zu lenken (z. B. durch gemeinschaftliche Aktivitäten). Zudem fördern außerschulische Kooperationsbeziehungen den Schulentwicklungsprozess im Sinne einer »Öffnung von Schule«. Die einzelne Schule gewinnt dadurch an Lebensweltorientierung, an sozialer und demokratischer Qualität, was wiederum positive Auswirkungen auf die Schul- und Lernkultur hat.

Auf der

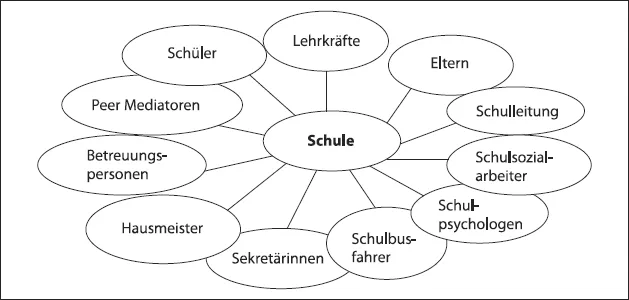

Schulebene bedeutet »systemische Gewaltprävention«, dass möglichst viele Schulakteure sich den Leitzielen der Prävention, z. B. eine »gewaltfreie« Schulkultur, verpflichtet fühlen und danach handeln. Zu den Schulakteuren zählen hierbei nicht nur die Lehrer und Schüler, sondern auch die Eltern, Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, Betreuer von »Anti-Gewalt-Projekten« sowie Hausmeister, Sekretärinnen, Fahrer von Schulbussen u. a. Die Kooperation innerhalb der Schule ist vielerorts verbesserungsbedürftig. Auch hier gilt, dass sich die Entwicklung eines gutes Kooperationsklimas auszahlt, auf das Schulklima insgesamt ausstrahlt und damit die Erziehungswirksamkeit der Schule erhöht (

Abb. 8).

Abb. 8: »Systemische Gewaltprävention« auf Schulebene

3 Allgemeine Möglichkeiten der Prävention und Intervention

Häufig wird gefragt, was der einzelne Lehrer oder die einzelne Schule gegen Aggression und Gewalt tun kann – auch jenseits spezieller Präventions- bzw. Interventionsprogramme. Damit sind die allgemeinen pädagogischen Präventions- und Interventionsmöglichkeiten von Schulen angesprochen. Darunter verstehen wir – in Abgrenzung zu speziellen Präventions- und Interventionsprogrammen – jegliche pädagogische Strategien und Konzepte in der alltäglichen Bildungs- und Erziehungsarbeit, die geeignet sind, gewaltpräventiv zu wirken. Hierzu gehören alle fachlichen, didaktisch-methodischen und sozialen Ansätze, die zu einer »guten Pädagogik« gerechnet werden und meist in der Reformpädagogik begründet sind.

Wenngleich das Gewalthandeln von Kindern und Jugendlichen durch außerschulische Faktoren in erheblichem Maße beeinflusst wird, hat Schule – wie die schulbezogene Gewaltforschung belegt – vielfältige Möglichkeiten zur Gewaltprävention. Im Rahmen einer »systemischen Gewaltprävention« kommt der Schule dabei ein zentraler Stellenwert zu, da Schule einerseits an der »Gewaltproduktion« mitbeteiligt ist, andererseits aber auch den gesellschaftlichen Auftrag hat, die personelle Integrität und Würde jedes einzelnen Schülers zu wahren. Aufgrund ihres Status als öffentliche Bildungseinrichtung ist sie prinzipiell dazu verpflichtet, mit der entsprechenden pädagogischen Professionalität und Kompetenz, diesem Anspruch auch nachzukommen.

Folgende Rahmenbedingungen begründen die gesellschaftliche Notwendigkeit und die Möglichkeiten von Gewaltprävention und Gewaltintervention an Schulen:

• Die im Grundgesetz garantierte Unantastbarkeit der Würde des Menschen sowie das dort zugesicherte Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.

• Das im Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie in der UN-Kinderkonvention verbriefte Recht auf Förderung und Erziehung junger Menschen.

• Die in den Schulgesetzen der Länder festgeschriebenen Bildungs- und Erziehungsziele einer allseitigen Persönlichkeitsentwicklung.

• Durch die allgemeine Schulpflicht ist gewährleistet, dass alle Kinder die Bildungs- und Erziehungseinrichtung Schule durchlaufen und dass die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen durch die Institution Schule beeinflusst wird, d. h. durch die schulische Präventionsarbeit können im Prinzip alle Schüler erreicht werden.

• Die Professionalität des schulischen pädagogischen Personals schafft die Voraussetzungen, dass auftretende Probleme und Konflikte, z. B. Gewalthandeln, professionell bearbeitet werden. Das schließt auch die Pflicht zur Erhöhung der Professionalität ein, z. B. durch Fortbildungen zur Gewaltprävention.

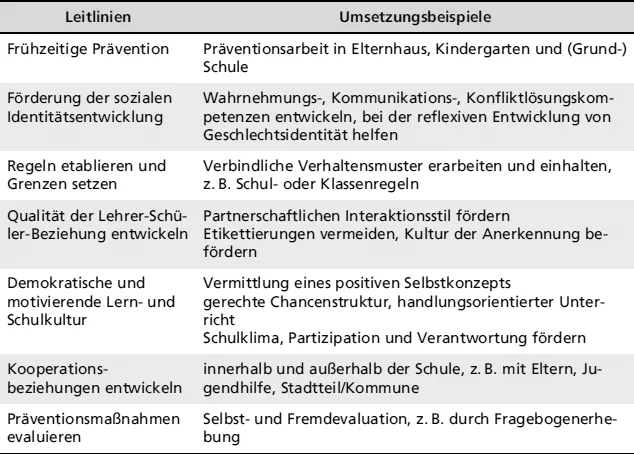

3.1 Präventionsmöglichkeiten

Im Rahmen der pädagogischen Arbeit hat sowohl jede einzelne Schule als auch jeder einzelne Lehrer vielfältige Möglichkeiten, mit ihrer konkreten Bildungs- und Erziehungsarbeit gewaltpräventiv zu wirken. Die Gewalt- bzw. die Schulforschung haben dazu verschiedene Leitlinien sowie Handlungsmöglichkeiten für unterschiedliche Ebenen herausgearbeitet (

Tab. 7) (vgl. Olweus 1995, Dann 1997/2009, Tillmann u. a. 1999, Melzer/Schubarth/Ehninger 2011).

Tab. 7: Prävention von Gewalt: Leitlinien für die Schule

LeitlinienUmsetzungsbeispiele

Die angeführten allgemeinen Präventionsleitlinien lassen sich mit Blick auf den Schulkontext weiter konkretisieren. Dabei kann gewaltpräventives Handeln auf drei Handlungsebenen unterschieden werden: 1. die individuelle Schülerebene, 2. die Klassenebene und 3. die Schulebene, die im Folgenden beschrieben werden.

1. Individuelle Schülerebene

• Ein erster Ansatz auf dieser Ebene betrifft die Verbesserung der Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung. Dazu tragen ein ausgeprägtes Interesse und Engagement der Lehrkräfte (z. B. Unterbreitung von Beziehungsangeboten, Ansprechpartner bei Schwierigkeiten und Problemen der Schüler, Sensibilität für Konflikte), Wertschätz...