- 256 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

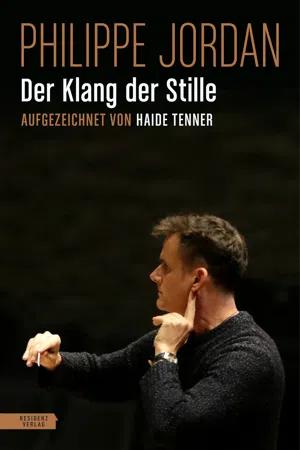

Der Klang der Stille

Über dieses Buch

Der neue Musikdirektor der Wiener Staatsoper ist einer der gefragtesten Dirigenten seiner Generation, arbeitet an den bedeutendsten Opernhäusern, bei den wichtigsten Festspielen und in den berühmtesten Konzertsälen der Welt, sein Werdegang liest sich wie eine einzige Erfolgsgeschichte. Doch der Schweizer Philippe Jordan erzählt in diesem Buch auch von den Schwierigkeiten des Anfangs, von Hürden, die genommen werden mussten, von wichtigen Begegnungen, Enttäuschungen und Glücksmomenten. Haide Tenner hat in zahlreichen Gesprächen mit dem Dirigenten seinen persönlichen Zugang zur Musik und zu seiner Arbeit festgehalten und diese spannende Lebensgeschichte aufgeschrieben.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Information

Pariser Leben

An der Opéra National de Paris dirigierte ich zum ersten Mal 2004, und zwar Richard Strauss’ Ariadne auf Naxos, zwei Jahre später folgte dann der Rosenkavalier. Die Begegnung zwischen dem Orchester und mir war von Beginn an von einer besonderen Liebe und Sympathie geprägt. Ich glaubte, endlich einen Klangkörper gefunden zu haben, der sowohl meinen eigenen Klangvorstellungen als auch meiner Arbeitsweise entspricht. Ein paar Jahre zuvor hatte ich in Toulouse einmal ein Konzert dirigiert und in der Folge wurde ich als Wunschkandidat für den Chefposten des Orchestre National du Capitole de Toulouse und Nachfolger von Michel Plasson gehandelt. Dieses Orchester spielt dort auch an der Oper, an der Nicolas Joël schon seit fast zwanzig Jahren Intendant war. Dem Regisseur und Intendanten Nicolas Joël habe ich sehr viel zu verdanken.

Als er dann zum Intendanten in Paris ernannt wurde, kündigte er an, dass seine erste Handlung sein würde, für das Haus nach langer Zeit einen Musikdirektor zu ernennen. Er schätzte mich und so hatte er über die Jahre seit Graz meine Karriere verfolgt. Nach einer der Rosenkavalier-Vorstellungen im Jahre 2006 in Paris fragte er mich plötzlich, wie viele Proben ich für den Ring bräuchte und wen ich besetzen würde. Ich dachte zunächst, er biete mir den Ring als Gastdirigent an. Der Groschen, dass er mir den Chefposten der Pariser Oper anbieten wollte, fiel bei mir erst am nächsten Tag!

Schon allein, dass er einem so jungen Dirigenten die Position des Musikdirektors der Opéra National de Paris anbot, war eine ziemlich mutige Entscheidung, denn ich war nicht nur jung, sondern in Frankreich auch noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Zum Zeitpunkt dieses Gespräches war ich kaum zweiunddreißig Jahre alt und trotz meiner Erfahrungen in einer Leitungsposition in Graz und dem, was ich zuerst in Ulm und dann in Berlin mitbekommen hatte, war das Angebot, musikalischer Chef einer solch riesigen musikalischen Institution zu werden, respekteinflößend. Ich war zunächst einmal unsicher und in den folgenden Wochen und Monaten beriet ich mich mit verschiedenen Persönlichkeiten, die Erfahrung hatten und denen ich vertraute, aber die Unterschiedlichkeit der Antworten verwirrte mich noch mehr. Das reichte von Daniel Barenboims »Unbedingt machen!« bis hin zur Aussage des ehemaligen Direktors der Opéra National, Hugues Gall, der meinte, ich solle die Finger davon lassen, denn ich würde im Laufe der Zeit jede Freude an der Musik verlieren, wenn ich mich in den bürokratischen und politischen Netzen dieses Riesenbetriebs verfinge.

Als meine Unsicherheit stetig zunahm, sagte ich Nicolas Joël nach vier Monaten zunächst ab. Der bedauerte das, meinte aber, den Ring solle ich trotzdem dirigieren und so gingen die gemeinsamen Planungen daran weiter. In dieser Zeit fragte ich mich natürlich auch zunehmend, wie sich meine weitere Laufbahn nun tatsächlich gestalten sollte. Ich hatte bereits genügend Erfahrungen gesammelt, um zu sehen, dass im Gastieren allein auch nicht das Glück zu finden war, denn als Gastdirigent stößt man notgedrungen – selbst an den besten Häusern und bei den besten Orchestern – an eine Grenze, die man nur als Chef mit kontinuierlicher Arbeit durchbrechen kann.

Es war dann ausgerechnet Karen Stone, meine frühere Grazer Intendantin, die mit ihrem Rat den Ausschlag gab und meinte, wenn ich schon das Riesenunternehmen, einen neuen Ring in Paris zu erarbeiten, angenommen hätte, warum ich dann nicht auch den Titel akzeptieren würde, der mir auch die Möglichkeit geben würde, die Arbeit viel mehr in meinem Sinne zu gestalten und das Ganze für mich wirklich befriedigend in die Tat umzusetzen – und das könne man letztlich nur als Chef. Auch mir war inzwischen bezüglich meines weiteren künstlerischen Weges klar geworden, dass das, was ich gestalten wollte, letztlich nur in einer Institution zu erreichen wäre, die ich musikalisch nach meinen Vorstellungen lenken konnte.

Etwa sechs Monate nach dem Angebot von Nicolas Joël war ich dann so weit und fühlte mich nun doch in der Lage, das Angebot, musikalischer Direktor der Pariser Oper zu werden, zu akzeptieren. Er freute sich riesig.

Mein Vertrag sah ungefähr sieben Monate Anwesenheitspflicht mit 35 bis 40 Vorstellungen pro Saison vor. Das scheint vielleicht für einen Außenstehenden viel Zeit für eine gar nicht so hohe Vorstellungszahl, aber wenn man bedenkt, dass man für eine Neuproduktion heute durchschnittlich sechs Wochen probiert und dann zwei bis drei Wochen Aufführungen folgen, so kommt man zum Beispiel bei drei Neuproduktionen, von denen jede im Schnitt achtmal gespielt wird, und zwei Wiederaufnahmen, die ungefähr genauso viele Wiederholungen haben, ganz leicht auf den Zeitraum und diese Vorstellungszahl.

Zu den Aufgaben eines Musikdirektors zählt, neben den Proben und Aufführungen mit Orchester, Chor und Solisten, auch die Arbeit mit den Repetitoren und dem Studienleiter. Die hohe Präsenz ist auch entscheidend, um einen musikalischen Standard zu etablieren und den gewünschten Orchesterklang im Laufe der Zeit zu formen und zu festigen. In Paris bilden die insgesamt 174 Musiker und Musikerinnen des Orchesters zwei getrennte Gruppen, die fast nie wechseln. Mit beiden Gruppen galt es, eine gemeinsame Arbeitsweise und Klangkultur zu erarbeiten.

Der Musikdirektor ist zudem auch für die Nachbesetzungen der Orchestermusiker zuständig, engagiert die Repetitoren und Assistenten, führt – besonders in Paris! – alle möglichen Formen von Krisengesprächen. Kurz gesagt: Er ist auch der »musikalische Papa« des Hauses. Vor meiner Zeit hatte es in Paris einige Jahre keinen Chefdirigenten gegeben. Gerard Mortier wollte keinen, zog einen direkten Einfluss auf das Orchester vor und hatte sieben ständige Gastdirigenten unter Vertrag, die er auch schon bei den Salzburger Festspielen oft eingesetzt hatte.

Natürlich kann ein Haus auch ohne Musikdirektor irgendwie funktionieren, denn es gehen ja auf allen Seiten Profis zu Werke. Aber ein Musikdirektor und sein Orchester sind trotzdem die natürliche Basis jedes Opernbetriebes. Selbst bei einer großartigen Inszenierung und wunderbaren Sängern wird es, wenn das musikalische Fundament nicht stimmt, wohl keine herausragende Aufführung werden. Hingegen kann eine Aufführung, bei der ein Dirigent Sänger und Orchester im Griff hat, die gut gearbeitet ist und einfach musikalisch stimmt, immer noch ein großer Abend werden, auch wenn die Regie einmal nicht so wie geplant gelingt. Die Musik ist das Fundament eines Opernhauses. Auf ihr baut alles auf.

Der Musikdirektor schafft ja nicht nur für sich, sondern auch für alle Gastdirigenten die Basis der musikalischen Arbeit, und deshalb ist es auch an jedem Haus, das einen Musikdirektor hat, wichtig und richtig, dass dieser auf die Auswahl der Gastdirigenten einen entscheidenden Einfluss hat. Wenn man, wie in Wien, alleine 250 Opernabende und 50 Ballettabende pro Saison spielt, hat man als Musikdirektor, selbst wenn man 40 bis 50 Abende leitet, noch immer gut 200 Abende, an denen Gäste am Pult stehen. Es ist daher entscheidend, wer diese sind und wie sie mit dem Orchester arbeiten, ebenso wie die Frage, wer für welches Werk engagiert wird. Der alte Spruch: »Ein Haus ist nur so gut wie der schwächste Dirigent, der dort auftritt«, hat sicher auch einen wahren Kern. Ein Musikdirektor, dem das ganze musikalische Niveau und Wohl des Hauses am Herzen liegt, muss sich mit solchen Fragen auseinandersetzen. Das konnte ich schon sehr gut bei Daniel Barenboim lernen. Die Staatskapelle Berlin wäre heute nicht das Orchester, das sie ist, ohne dass der Chef entscheidenden Einfluss darauf genommen hätte, wer neben ihm dirigiert. Man muss bei diesen manchmal schwierigen Entscheidungen auch ein Ohr im Orchester haben und neben der eigenen Meinung oder dem eigenen Bild von einem Kollegen auch viele andere Aspekte einbeziehen, denn letztlich ergibt sich jede Entscheidung eines Musikdirektors aus einer Summe von Informationen und Eindrücken. Entscheiden muss man dann allerdings selbst – natürlich immer auch noch im Einklang mit dem Intendanten, der schließlich die Letztverantwortung trägt. Früher war die Position des Intendanten und des Chefdirigenten an vielen Häusern in einer Person vereint, aber ich glaube, dass heutzutage die Anforderungen an einen großen Kulturbetrieb zu komplex geworden sind und man sich letztlich in der Organisation aufriebe und die Musik auf der Strecke bleiben würde. So sehr ich davon überzeugt bin, dass die Position eines musikalischen Leiters bei einem Opernhaus notwendig ist, so wenig wäre für mich eine solche Doppelfunktion je in Frage gekommen. In Paris wäre das sowieso völlig undenkbar, denn es ist in vielerlei Hinsicht kein einfaches Haus. Zunächst schon deswegen, weil die Opéra National de Paris genau genommen aus zwei sehr unterschiedlichen Häusern besteht. Da ist zum einen das prachtvolle historische Palais Garnier und zum anderen der moderne, 1989 eröffnete Funktionsbau der Opéra Bastille, der meiner Meinung nach akustisch besser ist. In beiden Häusern wird heute sowohl Oper als auch Ballett gespielt. Im Garnier ist die Bandbreite weit gefächert: Es werden Mozart, Barockoper, aber auch klassische Moderne wie Bartoks Blaubarts Burg oder Opern von Janáček, aber auch Uraufführungen programmiert. Letzteres ist im Garnier auch deshalb von Vorteil, weil man das Haus mit 2100 Plätzen leichter vollbekommt. Hingegen werden vielbesuchte Werke wie Don Giovanni oder Zauberflöte oft in der Opéra Bastille für 2700 Besucher angesetzt, obwohl das Haus für diese Werke eigentlich zu groß ist. Das moderne Haus ist jedoch sängerfreundlicher, hat mehr Hall, und die Bühnentechnik ist großartig. Mit sechs Seitenbühnen und zwei Hinterbühnen wirkt der ganze szenische Apparat wie ein Riesenspielzeug. Die Bastille hat auch einen hochfahrbaren Orchestergraben, was ich sehr zu schätzen weiß, denn ich persönlich bevorzuge es, wenn das Orchester weiter oben sitzt, denn sonst ist der Klang oft indirekt und sehr indifferent. Zudem spielen die Musiker zumeist lauter, wenn sie die Sänger schlecht hören, was wiederum dazu führt, dass die Sänger zu »brüllen« anfangen und sich dann alles gegenseitig dynamisch aufschaukelt. Wenn man hingegen den Sängern vermitteln kann, dass sie die Lautstärke weniger forcieren müssen, spielt auch das Orchester leiser und alle hören aufeinander. Dieses Zusammenspiel ist aber keine Selbstverständlichkeit und muss immer wieder aufs Neue eingefordert werden.

Neuerdings gibt es auch überall auf der Welt in den Orchestergräben wegen der Lautstärke immer öfter Klagen wegen Gehörproblemen bei Orchestermusikern. Dieses Lärmschutzproblem gab es früher viel seltener, höchstens für Musiker, die unmittelbar vor den Blechbläsern saßen. Ich versuchte im Laufe der Jahre daher dem Orchester zu vermitteln, in Proben nicht mehr in voller Lautstärke zu spielen und verstärkt aufeinander zu hören. Dasselbe gilt übrigens auch für den Chor. Durch diese kontinuierliche Arbeit entstand in Paris mit der Zeit ein neuer Klang und auch die Gastdirigenten, die wir einluden, wurden gebeten, in diese Richtung zu wirken. Mit der Lärmschutzproblematik wurde ich das erste Mal schon in Zürich konfrontiert, als der Orchestervorstand auf einer weniger forcierten Lautstärke bestand. Dort kommt noch erschwerend hinzu, dass das Haus für viele Werke des romantischen und moderneren Repertoires eigentlich zu klein und damit akustisch problematisch ist. In Paris war der Auslöser ein Ballett, bei dem Schlagzeug und Xylophon extrem laut zu spielen hatten. Einige Musiker hatten danach für mehrere Monate Gehörprobleme. Ich denke auch, dass wir ohnehin alle lärmempfindlicher geworden sind, weil auch der Lärmpegel in unserer täglichen Umwelt ständig ansteigt. Dazu kommt, dass sich das Klangspektrum seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu immer größeren Dimensionen hin entwickelte: Immer mehr und immer stärkere Instrumente kamen bei den Bläsern zum Einsatz, Stahl statt Darmsaiten bei den Streichern, die Sänger mussten in immer größeren Sälen immer größere Töne produzieren usw. Diese Tendenz hat auch zu einer akustischen Übersättigung geführt. Möglicherweise ist die Bedeutung, die ich der Stille und der damit verbundenen Kontemplation immer mehr in meinem Leben gebe, auch eine Reaktion darauf.

Der Chor der Pariser Oper besteht aus 112 Fixangestellten. Die Hauptarbeit leistet natürlich der Chordirektor, aber die Letztverantwortung lag bei mir als Musikdirektor. Ein Chordirektor muss nicht nur musikalisch überzeugen, sondern in besonderem Maße gut mit Menschen umgehen können. José Luis Basso ist in jeder Hinsicht ein brillanter Vertreter seines Berufstandes. Der Chor hat sich unter seiner Leitung in den letzten Jahren eindrucksvoll entwickelt, ist sehr motiviert und stolz auf die eigene Leistung. Ein so komplexes Werk wie Moses und Aron hatten sie sich ursprünglich gar nicht zugetraut, aber es wurde schließlich ein großer Erfolg – nicht zuletzt für den Chor. Alle lernten wieder, leicht, geschmeidig und homogen zu singen. Einmal im Jahr setzte ich auch ein Chorkonzert an, was sich ebenfalls positiv auf das Selbstbewusstsein aller auswirkte. Jeder Mitwirkende auf der Bühne will Erfolg haben, aber Erfolg sollte nicht das Hauptmotiv für das eigene Schaffen sein. Die Motivation besteht vielmehr darin, Erfüllung zu haben im Spiel, im Gesang und in allem, was man künstlerisch tut. Der Erfolg ist nur die Bestätigung.

Das Ballett ist in Paris mindestens ebenso wichtig wie die Oper. Das fixe Ensemble des Hauses ist eine der besten Kompanien weltweit. Ich mochte Ballett immer, hatte aber keinen so starken Bezug dazu wie meine Eltern. Meine Mutter war Tänzerin und mein Vater am Anfang seiner Karriere Ballettkorrepetitor. Er begleitete viele Trainingseinheiten und hatte ein Auge dafür, wie lange ein Tänzer für einen Sprung benötigt. Gerne würde ich solche grandiosen Partituren der klassischen Ballette wie Nussknacker oder Schwanensee dirigieren, aber ich kann den Tänzern nicht genügend dienlich sein, weil ich nicht die nötige Erfahrung und sehr viel Respekt vor diesem Metier habe. Mein Kollege Sebastian Weigle, zum Beispiel schaute in Berlin jahrelang beim Training im Ballettsaal zu, um das richtige Gefühl zu entwickeln, das man braucht, um sich als Dirigent auf die Tänzer einzustellen. Es ist heute sehr schwer, gute Ballett-Dirigenten zu finden, die sowohl den Tänzern als auch dem Orchester etwas geben können. Wenn ich in Paris Ballett dirigierte, war es ein Werk aus dem 20. Jahrhundert wie Daphnis und Chloe von Maurice Ravel, weil man hierbei nicht Konventionen befriedigen muss und die Tempi schon durch die Struktur des Werkes viel mehr festgelegt sind. Leider hat der wunderbare französische Choreograph Benjamin Millepied nach nur rund einem Jahr die Pariser Oper wieder verlassen. Er wollte vieles verändern, den Tänzern zeigen, dass die Bewegung aus der Musik kommen muss, dass die Musik nicht der Sklave des Tanzes ist, sondern Anlass zum Tanz. Da hätte viel passieren können, aber dem stand wohl der französische Hang zum Perfektionismus im Wege, wo es wichtiger ist, den Fuß in der fünften Position perfekt zu halten, als vielleicht nicht ganz so perfekt aus der Musik heraus zu tanzen. Dazu kam, dass Millepied dann in verschiedenen Medien nicht ganz glückliche Aussagen über die Kompanie tätigte und die Tänzer sich attackiert fühlten. Es kam also einiges zusammen und so wurde Aurélie Dupont seine Nachfolgerin, mit der ich übrigens viele interessante Gespräche – auch zum Thema Dirigenten im Ballett – führte. Doch leider kam es nicht mehr zu einer Zusammenarbeit.

Inklusive Administration und Technik ist die Pariser Oper ein Betrieb mit ungefähr 1700 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Die Gewerkschaften sind an der Pariser Oper sehr stark und es wird bekanntlich oft gestreikt. Entweder gibt es nationale Streiks, weil der Präsident wieder eine Reform durchsetzen will, oder der Streik ist hausintern, wenn es um bessere Verträge oder mehr Geld geht – im Regelfall betrifft das die Technik. Da es mit großen finanziellen Einbußen verbunden ist, wenn eine Vorstellung ausfällt, gibt es in einem solchen Fall oft eine konzertante Aufführung mit den Mitwirkenden in Kostüm und Maske und das Orchester sitzt wie immer im Graben. Wenn sich jedoch in äußerst seltenen Fällen einige Musiker dem Streik anschließen, muss die Vorstellung tatsächlich ausfallen. Einmal wurde ich von der Direktion überredet, mit einem Musiker zu sprechen, um die Vorstellung zu retten – den Fehler mache ich kein zweites Mal. Das kam ganz schlecht an, weil sich der Mann in seinen Rechten bedrängt sah. Ich verfolge mit größtem Interesse die politischen Entwicklungen, aber ich möchte mich öffentlich dazu nicht äußern. In Österreich ist es eher üblich, Künstler offen nach ihrer politischen Meinung zu fragen, in Paris hingegen geht es in Interviews eher um Fragen der Kulturpolitik oder um konkrete Probleme, wie zum Beispiel Streichung von Orchesterplanstellen.

Die Pariser Oper ist – im Gegensatz etwa zum Repertoire-Betrieb der Wiener Staatsoper – ein sogenannter Semi-Stagione-Betrieb. Das bedeutet, dass zwar einige Produktionen gleichzeitig gespielt werden, in jeweils einer Serie von fünf bis maximal fünfzehn Vorstellungen, aber alle gut geprobt, mit ausreichenden Orchesteralleinproben, Sitzproben, Bühnenorchesterproben, Hauptprobe, Generalprobe und allem, was sonst noch dazugehört – unabhängig davon, ob es nun Neuproduktionen oder Wiederaufnahmen sind. Pro Jahr werden so etwa zwanzig Opern herausgebracht, hinzu kommen noch weitere fünfzehn Ballettproduktionen. Das ist bei Weitem nicht so viel wie in einem Repertoirehaus wie Wien, aber dafür ist jede Vorstellung musikalisch sorgfältig geprobt und die Regisseure reisen auch meist für eine Wiederaufnahme an. Immer ist dieselbe Orchester- und Chorbesetzung eingeplant, und für jede Serie sind, mit wenigen Ausnahmen, dieselben Sänger engagiert. Nur wenn Spitzenstars engagiert sind, dann gibt es oft eine zweite Besetzung, denn diese Sänger wollen meist keine so langen Serien singen.

Die beiden Häuser, die in Paris zu bespielen sind, stellen den Dirigenten vor sehr unterschiedliche Herausforderungen. Im Palais Garnier muss man, nach meiner Ansicht, nicht nur gegen die trockene Akustik, sondern auch immer gegen den wunderschönen Saal ankämpfen. Besonders für Regisseure und Bühnenbildner ist Letzteres oft eine große Herausforderung, während im neuen Haus die ganze Konzen...

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Titel

- Impressum

- Inhalt

- Vorwort

- Der Blick in eine andere Dimension

- Die frühen Jahre

- Die Galeerenjahre

- Die Aufbaujahre

- Die Pionierjahre

- Oper, die größte Form der Kunst

- Pariser Leben

- Die Wiener Symphoniker – Gemeinsames Erleben

- Wien – Und wieder schließt sich ein Kreis

- Das Handwerk des Dirigierens

- Realisation oder Interpretation?

- Was ist Erfolg?

- Musik in unserer Zeit

- Stille

- Personenregister

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren

Ja, du hast Zugang zu Der Klang der Stille von Philippe Jordan,Haide Tenner im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Media & Performing Arts & Music Biographies. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.