- 512 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

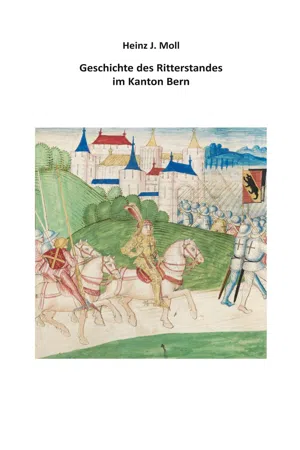

Geschichte des Ritterstandes im Kanton Bern

Über dieses Buch

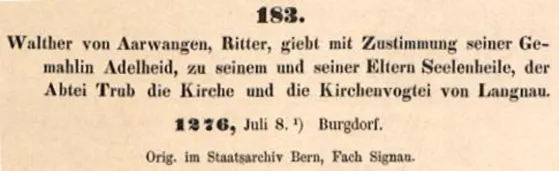

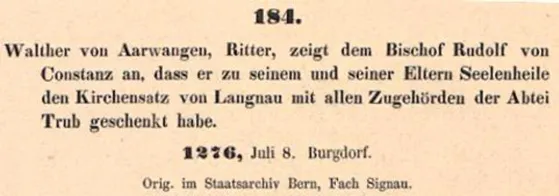

Allein auf dem heutigen Gebiet des Kantons Bern gab es im Zeitraum von 1100 bis 1400 über 80 ritterliche Familiengeschlechter. Das vorliegende Buch möchte Licht ins Dunkel der ritterlichen Geschichte von Bern bringen. Auszüge aus historischen Urkunden, zahlreiche Bilder und Erläuterungen zu den jeweiligen Wappen sowie genealogische Stammbäume zeichnen in der Summe ein Bild aus dem bernischen Mittelalter, das beweist, dass diese Zeit gar nicht so dunkel war, wie man immer wieder hört. Verschiedene Autoren haben die Geschlechter und Familien der seiner-zeitigen Ritter schon vor langer Zeit in der Fachliteratur beschrieben. Das vorliegende Werk zitiert unter anderem Publikationen, die - wenn überhaupt - nur noch in wenigen Bibliotheken zu finden und wegen ihres Alters grösstenteils in Vergessenheit geraten sind.Ausgewählte Stellen aus Publikationen zum vorliegenden Thema weisen die Interessierten auf weiterführende Literatur hin, wo detaillierte Informationen in Wort und Bild zu finden sind. Lehrpersonen von Sekundar- und Fachmittelschulen sowie von Gymnasien möchte ich animieren, auf der Grundlage dieses Buches die Geschichte des Mittelalters im Grossraum Bern zu thematisieren: Durch Exkursionen zu den nahen gelegenen Stätten der damaligen Burgen, Schlösser und Herrschaftshäuser, die teilweise nur noch als Ruinen zu sehen sind, kann der Geschichtsunterricht zudem direkt vor Ort und damit sehr anschaulich durchgeführt werden.

Häufig gestellte Fragen

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Information

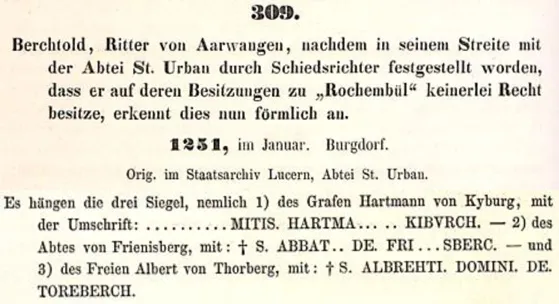

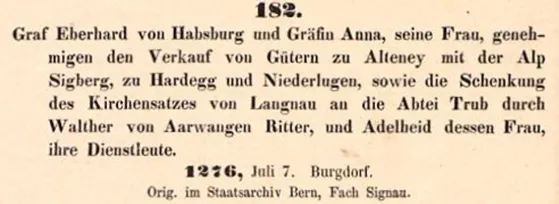

1. Aarwangen

Inhaltsverzeichnis

- Danksagung

- Inhaltsverzeichnis

- Übersichtskarte

- Abkürzungen und Symbole

- Fotografien

- Vorwort

- Einleitung

- 1. Aarwangen

- 2. Aegerten (Egerdon)

- 3. Affoltern

- 4. Allmendingen

- 5. Amsoldingen

- 6. Bach

- 7. Biel

- 8. Blankenburg

- 9. Bremgarten

- 10. Bubenberg

- 11. Buch(h)oltern

- 12. Buchsee

- 13. Burgistein

- 14. Courtelary

- 15. Dies(s)bach

- 16. Diesse (Tess)

- 17. Englisberg

- 18. Eriswil

- 19. Erlach

- 20. Erlenbach

- 21. Ersigen

- 22. Fries, Friesenberg

- 23. Fruti(n)gen

- 24. Gerenstein

- 25. Grasburg

- 26. Grimmenstein

- 27. Grünenberg

- 28. Gurzelen-Bennewil

- 29. Heimberg

- 30. Helfenstein (Schwarzenburg)

- 31. Hofmeister (Bern)

- 32. Ins

- 33. Jegistorf

- 34. Kallnach

- 35. Kerren (Kernenried)

- 36. Kien

- 37. Kramburg (Gelterfingen, Uttigen)

- 38. Kraucht(h)al

- 39. Langenstein (Melchnau)

- 40. Ligerz

- 41. Lotzwil

- 42. Mannenberg (Zweisimmen)

- 43. Matten

- 44. Mattstetten

- 45. Mörigen

- 46. Münsingen

- 47. Oenz (Stad-), Graben

- 48. Olti(n)gen

- 49. Resti

- 50. Ried

- 51. Ringgenberg (ehemals von Brienz)

- 52. Ringoltingen (Zigerli)

- 53. Roggwil

- 54. Rohrmoos (Oberburg)

- 55. Rudenz

- 56. Rümligen

- 57. Rüti

- 58. Scharnachthal

- 59. Schoren (Thun)

- 60. Schüpfen

- 61. Schwanden

- 62. Seeberg

- 63. Seedorf

- 64. Senn (Münsingen)

- 65. Signau

- 66. Spins

- 67. Stein (SO)

- 68. Strät(t)ligen (Gwatt)

- 69. Sulgen

- 70. Sumiswald

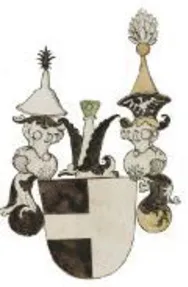

- 71. Thorberg

- 72. Thormann

- 73. Thun

- 74. Trachselwald

- 75. Unspunnen

- 76. Wabern

- 77. Walkringen

- 78. Walperswil

- 79. Wangen (Köniz-Oberwangen)

- 80. Warnagel

- 81. Wattenwyl

- 82. Weissenburg

- 83. Wimmis

- Literatur- und Quellenverzeichnis

- Bilder und Fotos:

- Impressum