- 224 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

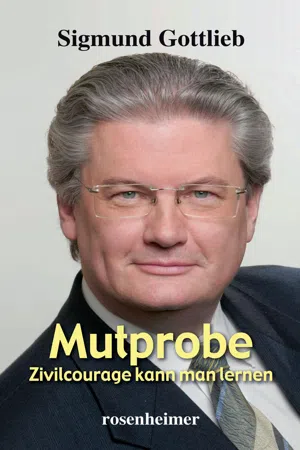

Mutprobe - Zivilcourage kann man lernen

Über dieses Buch

Was ist eigentlich Mut? Warum wird so viel über Mut gesprochen und gleichzeitig so wenig Mut gezeigt? Wie reagiere ich, wenn ich vor meiner persönlichen "Mutprobe" stehe und warum fehlt mir eigentlich so oft der Mut? Diesen Fragen geht Sigmund Gottlieb auf den Grund. Er hinterfragt, wie es bei Politikern und in den Medien, aber auch im Alltag eines jeden Menschen und unserer Gesellschaft um den Mut bestellt ist. Er zeigt Vorbilder, die uns die Bedeutung von gelebter Zivilcourage vor Augen führen. Er will zum Nachdenken anregen und Fragen stellen, auf die jeder Leser seine eigene Antwort geben muss. Nur so können wir uns zu einer starken Gemeinschaft entwickeln, mit der festen Überzeugung: Zivilcourage kann man lernen!

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Mutprobe - Zivilcourage kann man lernen von Sigmund Gottlieb im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Social Sciences & Social Work. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Thema

Social SciencesThema

Social WorkMedien-Mut

Mein Gott, was sind wir wichtig! Was nicht in den Medien vorkommt, ist nicht Wirklichkeit. Die Generalsekretäre der politischen Parteien richten sich mit ihren Pressekonferenzen oder Klausurtagungen nach den Anfangszeiten von »Tagesschau« und »Heute«. Die Kanzlerin versucht, die Eurokrise im Reihenabwurf auf allen Fernsehkanälen zu erklären. Die sich täglich vermehrenden Talksendungen sind längst zum Ersatzparlament geworden. Ein Bürgermeister ist erst ein Bürgermeister, wenn es ihm gelungen ist, ein Kamerateam in seine Gemeinde zu locken und das Tausend-Seelen-Dorf durch diesen Fernsehauftritt landesweit bekannt zu machen. Ehrgeizige Eltern glauben, weil sie selbst von der überragenden Bedeutung der Medien überzeugt sind, dass das Praktikum ihres Sprösslings bei einem Fernsehsender in seiner Bedeutung durch nichts anderes zu übertreffen sei.

Medienmenschen werden umworben und umgarnt von denen, die etwas von ihnen wollen. Weil man etwas von ihnen will, vermittelt man ihnen das Gefühl von Bedeutung und Wichtigkeit. Journalisten, denen lange genug diese Art von Behandlung widerfährt, verlieren das Gespür für die Wirklichkeit und leben tatsächlich in der Wahnvorstellung eigener Bedeutsamkeit. Diese wiederum sollte man nicht dadurch schmälern, dass man jenen widerspricht, die seit Jahrzehnten behaupten, die Medien seien die Vierte Gewalt im Staate, nicht wahr? Welche Berufsgruppe kann schon eine solche Relevanz-Zuweisung für sich in Anspruch zu nehmen?

Das Kreuz ist doch: Die Menschen in den Medien werden ständig umworben von denen, die in die Medien wollen. Das ist der Hauptgrund, warum sich viele Medienmenschen grundlos wichtig fühlen. Es ist an der Zeit, dass die Mitglieder unserer Zunft zu einer realistischen Selbsteinschätzung kommen. Legen wir also unsere erste Mutprobe ab! Sie besteht darin, die Relevanz der Medien nicht weiter zu überhöhen, sondern sie auf das ihr zustehende Normalmaß zurückzuschneiden. Ich bin davon überzeugt, dass man in Elitekreisen ebenso wie beim Otto Normalverbraucher unserem Tun eine zu große Bedeutung beimisst. Werden wir nicht reflexartig in Generalhaftung genommen, wenn irgendetwas schief läuft in dieser Republik? »Die Medien sind an allem schuld«, heißt der deutsche Hauptsatz, auf den sich die ganze Nation schon seit Jahren verständigt hat. Mit Verlaub: Auch dieses Vorurteil hält einer Überprüfung nicht stand, denn nicht der Überbringer einer Nachricht ist für deren Inhalt verantwortlich, sondern der Verursacher.

Bringen wir doch den Mut auf und hängen mediales Schaffen einfach tiefer! Ich kenne keinen Politiker, der durch die Macht der Medien zum Rücktritt gezwungen worden wäre. Soweit reicht der Arm der Journalisten nicht. Der Rücktritt ist längst vorher beschlossene Sache, verabredet von den »Parteifreunden« hinter verschlossenen Türen. Die Medien können, da sie öffentlichen Druck erzeugen, einen solchen Entscheidungsprozess allenfalls beschleunigen.

Das Massenmedium Fernsehen verfügt längst nicht mehr über den enormen gesellschaftlichen Einfluss, den es zu Monopolzeiten von ARD und ZDF ausübte. Damals konnte man zu Recht von einer starken Machtposition des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Deutschland sprechen. Diese Zeiten sind längst Geschichte. Seit einem Vierteljahrhundert ist die Fernsehmacht im dualen System geteilt.

Mit Ausnahme von großen Sportereignissen – die gigantischen Einschaltquoten während der Fußball-Weltmeisterschaft haben dies einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt – ist Fernsehen deutsche Normalität geworden. Es ist längst nicht mehr der Ersatz für das Lagerfeuer, um das sich in den Siebziger- und Achtzigerjahren die ganze Familie versammelt hatte, um die Quiz- und Unterhaltungsshows jener Jahre als generationenübergreifendes Gemeinschaftserlebnis zu feiern. Diese Zeiten sind vorüber. Selbst Gottschalks hell leuchtendes Lagerfeuer »Wetten, dass« beginnt allmählich zu verglühen.

Haben wir doch den Mut zuzugeben, dass unser Einfluss begrenzt ist! Erleben wir nicht immer wieder, dass Bundestags- oder Landtagswahlen ganz anders ausgehen, als uns dies die Meinungsforscher, die sich mit ihren Prognosen monatelang im Fernsehen tummelten, vorausgesagt haben? Dies lässt doch nur den nicht sehr überraschenden Schluss zu, dass die Wähler durch die Medien nur sehr begrenzt zu beeinflussen sind. Schließlich haben und hatten wir zu keiner Zeit italienische Verhältnisse. Wir sind nicht Berlusconi. Der Staat macht sich die Medien nicht untertan.

Der ehemalige ORF-Intendant Gerd Bacher hat zutreffend und präzise die Schwierigkeiten des Qualitäts-Journalismus beschrieben: »Im Wettbewerb zwischen Trivialität und Anspruch ist der Anspruch stets im Nachteil.« Bacher bezieht diese Feststellung auf die Währung, mit der alle Medienleute glauben zahlen zu müssen: auf Quote und Auflage. Hinter dieser Aussage steht die Erkenntnis, dass Massenmedien den Massengeschmack mit trivialen Angeboten besser erreichen als mit anspruchsvoller Information. Dahinter steckt aber auch der Appell, als öffentlich-rechtlich Verantwortliche eine klare, möglicherweise lebens- und systemerhaltende Entscheidung zu treffen: Im Zweifelsfall für die Qualität. Es braucht Mut, eine solche Entscheidung zu verteidigen – nach innen und nach außen.

Das Bekenntnis zur Qualität bedeutet die zweite journalistische Mutprobe. Aber was heißt eigentlich Qualität, und wie ist sie überhaupt zu messen? Qualitätskriterien für einen 3er BMW aufzustellen ist wesentlich einfacher als die Qualität einer politischen Reportage zu messen. Aber natürlich gibt es auch im Journalismus verlässliche Kriterien, die unsere Arbeit als gelungen oder misslungen erscheinen lassen. Wie wär’s mit informativ, verständlich, glaubwürdig, aktuell, kompetent, seriös, zeitgemäß, modern, lebendig, spannend, Missstände aufdeckend, gründlich berichtend, die Lebenswirklichkeit abdeckend, nah am Menschen?

Glauben Sie mir, es ist keine leichte Aufgabe, journalistische Produkte herzustellen, die diese Eigenschaften aufweisen. Eine Durchschnittshaltung reicht dafür nicht aus. Passt schon? Passt eben nicht! Geht schon? Geht eben nicht! Hier gilt es wieder einmal, den inneren Schweinehund zu überwinden und für erstklassiges, sauberes Handwerk zu sorgen.

Journalistischer Mut bedeutet auch, Themen schon dann aufzugreifen und zu setzen, wenn sie die aktuelle Diskussion noch nicht beherrschen, wenn sie von der Mehrzahl der Leser, Zuschauer oder Zuhörer noch nicht als bedeutend empfunden werden, wenn sie also noch nicht populär sind und daher noch geringe Auflagen und niedrige Quoten erwarten lassen. Die großen Themen Klimaschutz, Europa oder Bildung wurden von wenigen mutigen Journalisten vorausgedacht und aufgegriffen – gegen den Trend und viele Jahre bevor sie die öffentliche Diskussion so massiv beherrschten wie heute.

Journalistische Qualität braucht noch andere Arten von Mut: den Mut, sich, wenn es sein muss, mit Politikern, Kanzlern und Präsidenten anzulegen; den Mut, Verfehlungen aufzudecken, und den Mut, die recherchierten Resultate auch zu veröffentlichen – selbst wenn Klage oder Schadenersatz drohen. Mut oder Kleinmut beginnen an der Spitze von Zeitungen, Sendern, Medienhäusern. Dort muss gewollt sein, was einen erstklassigen Journalismus ausmacht: Recherchen gegen Widerstände ermöglichen, dahinterstehen, die Mittel dafür bereitstellen.

Die harte Konkurrenz kommerzieller Medien führt dazu, dass immer häufiger auf tiefschürfende Sachrecherche verzichtet wird und sich unter dem Deckmantel des investigativen Journalismus Manipulation und Meinungsmache breitmachen. Dies ist nur eine von vielen Fehlentwicklungen, die den Ruf des Journalismus schwer in Mitleidenschaft gezogen haben und für die Chefredakteure jetzt dringend Courage zur Kurskorrektur brauchen. An anderer Stelle habe ich bereits die drei Ersatzhandlungen genannt, derer sich Medienmenschen bedienen, um komplizierte Zusammenhänge nicht erklären zu müssen.

Am Anfang steht die Generalisierung, die Verallgemeinerung. Erst das gewaltige Ausmaß einer Verfehlung verspricht Aufmerksamkeit, nicht der differenzierende Hinweis, es habe sich nur um die Fehltritte einiger weniger Manager gehandelt. Immer seltener beschränken sich die Medien auf die berechtigte Kritik an einer wachsenden Zahl schwarzer Schafe. Immer öfter sprechen sie von »den Managern« oder »den Bankern«. Wer solche Schlagzeilen zulässt, nimmt in Kauf, dass eine ganze Berufsgruppe unter Generalverdacht gestellt wird und in Verruf gerät. Wer solche Schlagzeilen zulässt, klammert ganz gezielt einen anderen Teil der Wirklichkeit aus, nämlich die optimistisch stimmende Tatsache, dass zehntausende von Selbstständigen, von Mittelständlern und kleinen Handwerkern, für die »Bonuszahlung« ein Fremdwort ist, jeden Tag für ihre Mitarbeiter Verantwortung übernehmen und für Aufstieg oder Fall ihres Unternehmens mit ihrem eigenen Vermögen haften.

Diese Frauen und Männer an der Spitze von Familienunternehmen sind Mutmacher und Vorbilder. Dennoch sind sie in unseren Medien zu wenig präsent – oder gerade deshalb? Ist das die Erklärung? Da sie positive Beispiele bilden, könnte es doch sein, dass sie gerade deshalb keine prominente Platzierung in unseren Massenmedien erhalten. Die Mehrzahl der deutschen Verleger und Chefredakteure hält es offensichtlich noch immer für eine ausgesprochen riskante Angelegenheit, positive Nachrichten zu verbreiten, weil diese die Menschen angeblich nicht interessieren würden. Was nicht interessiert, das verspricht keinen Gewinn.

Aber ist das nicht ein großer Trugschluss? Hat die These vieler Medienmanager denn noch Gültigkeit, wonach nur »bad news« »good news« seien? Wonach sich also nur schlechte Nachrichten gut verkaufen? Sind es wirklich nur die vier großen K’s, die Aufmerksamkeit und damit hohe Leser- und Zuschauerzahlen versprechen – Kriege, Krisen, Katastrophen und Konflikte? Haben die meisten Menschen nicht vielmehr eine wachsende Sehnsucht nach Friedensschluss, nach Kompromiss (wenn es kein fauler ist), nach Lösung, nach Beweisen, dass unsere Demokratie trotz aller Probleme und Verwerfungen doch die beste aller Staatsformen ist? Konfrontieren dieselben Menschen nicht uns Medienleute seit vielen Jahren mit der stets gleichen, bohrenden Frage: Wo, bitte, bleibt das Positive?

Die Medienköpfe dieser Republik sollten schleunigst alles daransetzen, die Beschreibung oder Bewertung der Wirklichkeit nicht auf deren negative Erscheinungsformen zu verengen, sondern ihren Blickwinkel auch für die positiven Aspekte der Realität zu öffnen. Nach meiner Überzeugung gehört zu einer solchen Kurskorrektur wirklich nicht viel Mut, da Leser und Zuschauer sehnsüchtig auf gute Nachrichten warten, was wiederum Auflage und Quote verspricht. Beantworten wir doch endlich die fordernde Frage unserer Kundschaft positiv und enthalten wir ihr die gute Nachricht nicht mehr länger vor!

Medienmenschen brauchen mehr Mut zur Zuspitzung und zur Unberechenbarkeit. Unberechenbar sollen sie bei der Auswahl ihrer Themen, ihrer Dramaturgien und ihrer Köpfe sein. Journalismus sollte sich bemühen, überraschende Vermittlungsmodelle der immer schwerer durchschaubaren Wirklichkeit anzubieten. Hierzu bedarf es einer Atmosphäre von Mut und Freiheit des Denkens, die in den Redaktionen ermöglicht und gelebt werden muss. Zuspitzen heißt auch, Meinungen und Standpunkte gegen den publizistischen Mainstream zuzulassen. Eine solche Haltung muss in den Chefetagen unserer Medienhäuser gewollt werden.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, welchen Selbstbehauptungswillen es erfordert, ein eigenes Thema gegen den Tagestrend zu setzen, eigenständige Themengewichtungen vorzunehmen, andere, eigene Schlagzeilen zu setzen. Ich kenne keinen anderen Beruf, in dem der Herdentrieb so ausgeprägt ist wie im Journalismus. Unsere Zunft leidet unter einer gnadenlosen »Kopierspirale«. Den Takt geben die großen Leitmedien vor. Was »Bild« und »Tagesschau« zum Thema machen, prägt die veröffentlichte Meinung bis hinein in die Welt der Regionalzeitungen. Dort kann es sich der Chefredakteur in der Regel nicht leisten, die Leitthemen, die überregional bereits gesetzt sind, zu übergehen. Die Rüge des Verlegers käme so sicher wie das Amen in der Kirche!

Dies ist ein weiteres Beispiel, das uns deutlich zeigt, wo journalistischer Mut sehr abrupt an seine Grenzen stößt. Dennoch brauchen wir ihn mehr, den Mut zur eigenen Story und den Mut zur eigenen Meinung – gegen den medialen Mainstream.

Journalisten brauchen aber auch Mut, wenn sie sich nicht länger treiben lassen wollen von den in immer kürzeren Abständen aufbrandenden Erregungswellen unserer Medienwelt, die von einer gefährlichen Unterströmung namens Skandalisierung bewegt werden. Diese hat meist zu tun mit einem möglichst alle und alles erschlagenden moralischen Urteil, das seit einigen Jahren im gnadenlos geführten Aufmerksamkeitswettbewerb der Medien die Nase vorn hat. Zum ersten Mal können wir feststellen, dass sich diese Skandalisierungswelle nicht nur auf das politische System, auf die Politiker bezieht, sondern mehr und mehr auch die Wirtschaft erfasst.

Natürlich gehören Skandale zur Wirklichkeit wie das Salz in die Suppe. Andererseits haben die Wirtschaft, die Manager, die Banker seit der Banken-, Finanz- und Eurokrise besonders starken Anlass zur Kritik gegeben. Da es sich dabei um Themenbereiche handelte, die äußerst komplex und schwer durchschaubar sind, war die Verführung für Journalisten groß, zu den Instrumenten der Skandalisierung und Personalisierung zu greifen, um damit zum einen das eigene Halb- oder Nichtwissen zu kaschieren und zum anderen statt differenzierter Darstellung durch moralische Aufladung der Themen einen Prozess der Empörungs-Kommunikation in Gang zu setzen, der Auflagen und Einschaltquoten verspricht.

Medienmenschen lassen sich oft missbrauchen. Wenn dies geschieht, sind Informations- und Wahrheitsgehalt in Gefahr. Die Rede ist von organisierter Meinungsmache. Die Rede ist von einer Wachstumsbranche, ja einer regelrechten Industrie. Es geht um Agenda-Setting und Agenda-Surfing. Ist es etwa nicht wahr, dass Politiker und ihre mit allen Wassern gewaschenen PR-Strategen gerade in Berlin gestandene Journalisten immer wieder an der Nase herumführen?

Der Journalist Tom Schimmeck hat das einmal so beschrieben: »Das Gros der zunehmend gehetzten Berichterstatter steigt zum Kellner ab. Sie servieren dem Publikum nur noch die appetitlich angerichteten Info-Häppchen, die PR-Köche zubereitet haben. Sie müssen einmal auf einen dieser Kommunikations- oder Politik-Kongresse in Berlin gehen. Da sehen sie hunderte PR-Leute in Aktion. Und dazwischen schleichen eine Hand voll Journalisten wie arme Verwandte herum.«

Es gehört Mut dazu, diesen Daseinswandel des Journalismus ungeschminkt zu beschreiben, gerade wenn man immer wieder beobachten darf, wie sehr die meisten Vertreter unserer Zunft von ihrer eigenen Bedeutung überzeugt zu sein scheinen. Ist es nicht wahr, dass die Politiker gerade das Fernsehen immer wieder nutzen, gebrauchen, instrumentalisieren, indem sie Themen von begrenzter Relevanz setzen, möglichst in schneller Abfolge – in der häufig begründeten Hoffnung, dass ihnen die Damen und Herren Redakteure und Reporter dankbar auf dem Fuße folgen und genau die von Agenda-Settern und PR-Strategen im Auftrag politischer Parteifunktionäre gewünschte Ablenkung aufgreifen?

Ist diese ebenso beliebte wie gewohnte Methode nicht vorzüglich geeignet, von den schwierigen, unpopulären, unangenehmen und umstrittenen Themenkomplexen abzulenken oder diese publizistisch zu überlagern? Man braucht nur eine ausreichende Anzahl von Bereitwilligen oder Blöden, die sich dafür hergeben und dieses ebenso beliebte wie leicht durchschaubare Spielchen mitspielen.

Guter Journalismus braucht also in erster Linie Mut. Er muss beobachten, Fakten sammeln und auf ihre Richtigkeit überprüfen, er muss die Hintergründe einer immer komplizierteren Welt ausleuchten und wenn das nicht gleich gelingt, sie wenigstens aufzuhellen versuchen. Guter Journalismus könnte zum Beispiel fragen, warum in Deutschland seit Jahren eine so engagierte Werte-Diskussion geführt wird. Hat das vielleicht damit zu tun, dass der Staat so klamm ist wie noch nie und dass dieses Schuldenfiasko auch für Millionen privater Haushalte gilt? Soll nun – mit Hilfe der Medien – das Ende des materiellen Wohlstands, der seit Kriegsende für Millionen Deutsche die allein seligmachende Währung darstellte, durch eine Diskussion der Werte ersetzt werden, die uns klarmachen soll, dass es mehr auf das Ideelle in unserem Leben ankommt?

Medienmenschen tragen eine Verantwortung, denn mit einer breit geführten Werte-Debatte kann man sehr schnell auch die materiellen, die Existenzprobleme totschweigen, die es am unteren Ende der sozialen Skala sehr wohl gibt und die sich längst nicht mehr nur auf die Empfänger von Hartz IV erstrecken.

Andererseits ist es gut und überfällig, dass diese Debatte geführt wird. Sie kommt nicht von ungefähr. So greifen die Medien seit Jahren einen Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit auf und dokumentieren damit das Versagen eines Teils unserer Elite auf eindrucksvolle Weise. Die Fälle sind bekannt, die Empörung ist groß. Das Vertrauen in »die da oben« ist zutiefst gestört: Manager, die Milliardenwerte von Unternehmen verbrennen und dafür Bonuszahlungen in Zig-Millionen-Höhe beziehen. Politiker, die sich gerne bedienen. Betriebsräte, die auf Kosten ihres Konzerns Ausflüge ins Rotlicht-Milieu unternehmen. Die genannten Beispiele, deren Reihe sich noch lange fortsetzen ließe, wurden doch nur deshalb bekannt, weil sie von Journalisten mit Mut und akribischer Recherche gegen viele Widerstände aufgedeckt wurden.

Journalisten brauchen aber auch Mut, um sich schlechte Manieren abzugewöhnen. Viele Mitglieder unseres Berufsstandes haben die fatale Neigung, Themen, die tage-, manchmal wochenlang die Schlagzeilen beherrscht haben, über Nacht nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen. Natürlich ist es journalistisches Handwerk, Themen täglich neu zu gewichten, was sonst? Wir erleben einen permanenten Verdrängungswettbewerb in einem grenzenlosen und unüberschaubar gewordenen Informationsangebot.

Das ist der ganz normale Wahnsinn täglicher Nachrichtenauswahl. Was ich jedoch kritisiere, ist der abrupte, oft unmotivierte Abschied von wichtigen Themen, nur weil auf einmal eine »neue Sau durchs Dorf getrieben« wird. Publizistische Erregungswellen bauen sich in immer kürzeren Abständen auf. Für die Ereignis-Produzenten sind sie offensichtlich so erschöpfend, dass diese die vier großen K’s (Kriege, Krisen, Katastrophen und Konflikte) dann aus dem Auge verlieren, wenn sie ihren anfänglichen aufregenden K-Charakter verloren haben und damit nach Meinung gewisser Medienmenschen unbrauchbar geworden sind.

So wie Journalisten den Mut brauchen, Zukunftsentwicklungen vorauszudenken und – ohne starren Blick auf die Quote – diese medial umzusetzen, so bedarf es einer besonderen Anstrengung, Themen jenseits ihrer aktuellen Höhepunkte weiterzuverfolgen und ihre Entwicklung zu begleiten. Eine unserer Berufskrankheiten heißt Themen-Demenz. Die Krankheit ist aber heilbar. Wir müssen sie nur behandeln, indem wir nachhaltig informieren und nicht nur mit aktuellem Reflex.

Wir deutschen Journalisten neigen genauso wie unsere lieben Kolleginnen und Kollegen im Land, wo die Zitronen blühen, in bella Italia, zum Meinungsjournalismus. Im Gegensatz zu angelsächsischen Kolleginnen und Kollegen wollen wir zu allem und jedem zunächst einmal das zum Ausdruck bringen, was wir selbst über eine bestimmte Entscheidung in der Politik, über ein bestimmtes Problem in der Wirtschaft, über eine bestimmte Personalie im Kulturbetrieb denken. Die Fakten kommen dann erst in zweiter Linie. Diese Reihenfolge sollten wir schleunigst umdrehen. Zunächst müssen die Tatsachen zusammengefügt werden. Dies wird von Minute zu Minute schwieriger angesichts der unermesslichen Informationsflut, die nicht nur den Journalisten, sondern jeden Bürger überrollt. Erst wenn wir Medienleute uns dann halbwegs sicher sein können, dass wir die Fakten beisammen haben, sollten wir uns daran machen, die stets komplexer werdenden Zusammenhänge unserer globalisierten Welt zu erklären und einzuordnen.

Dies sollte der Hauptantrieb unseres journalistischen Schaffens sein. Erklärung muss publizistisch umso mehr geleistet werden, weil unsere Politiker in dieser Disziplin – bisher wenigstens – ziemlich versagt haben. Das Erschreckende an diesem Befund ist ja, dass man sich nicht so sicher sein kann, ob dieses Erklärungsdefizit mit Unfähigkeit oder mit Unwilligkeit zu erklären ist. Beides wäre im Übrigen in gleichem Maße deprimierend. Journalisten mit ihren höchst unterschiedlichen Biographien, Bildungswegen und Bildungsgraden, jedoch mit der Gemeinsamkeit der Generalisten müssen mit ihren begrenzten Instrumenten wenigstens den Versuch unternehmen, zu erklären, was unüberschaubar und undurchsichtig geworden ist. Sie dürfen nicht müde werden, komplizierte Zusammenhänge verstehbar zu machen – in der Bankenkrise, in der Eurokrise, beim Sparpaket, bei der Finanzierbarkeit des Sozialstaats. Dabei sollten sie sich stets bemühen, Komplexität soweit zu reduzieren, dass die medial vermittelte Welt von möglichst vielen Menschen auch verstanden wird. Das ist eine gewaltige Aufgabe mit großer Verantwortung, bei deren Erfüllung wir zwangsläufig jeden Tag an unsere Grenzen stoßen. So müssen wir es eben jeden Tag wieder neu wagen.

Wir sollten allerdings keine Zweifel daran lassen, dass wir nicht der Reparaturbetrieb von Politik und Wirtschaft sein können. Es hieße die Medien überfordern, wenn man glaubte, sie könnten deren Erklärungs- und Deutungsaufgabe zufriedenstellend übernehmen. Dazu fehlt es uns eindeutig an der notwendigen Kompetenz.

Journalismus muss sich mit Entschiedenheit dem Hang vieler Politiker zur Kleinteiligkeit widersetzen, die jede große Frage in Prozentzahlen und kleine Münze zerlegt. Medienmenschen sollten sich der intellektuellen Herausforderung stellen, nicht Einzelteile zu betrachten, sondern Zusammenhänge herzustellen und somit unser stündlic...

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Titel

- Impressum

- Worum geht es im Buch?

- Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- Was ist Mut?

- Alle reden über Mut – warum?

- Alltags-Mut

- Nein!

- Politik und Wahrheit

- Mitschwimmen und wegschauen

- Hilfreich und gut

- Unter Einsatz ihres Lebens

- Mut 89

- Lernen von Kennedy und King

- Sprache verlangt Mut

- Medien-Mut

- Erziehung zu mehr Mut

- Gegen Grenzen und Tabus

- Unternehmer-Mut

- Mut-Menschen

- So lässt sich Mut proben

- www.rosenheimer.com