![]()

Im Abseits

Es ist nur ein bisschen Schrott, den der Mann loswerden möchte. Sein Ziel ist so trübe wie der Herbsttag, an dem er loszieht: ein Gelände, auf dem früher in einer Fabrik Schokolade hergestellt wurde und das jetzt verwaist und zur illegalen Mülldeponie verkommen ist. Mit schweren Schritten geht der Hamburger durch die Straßen, unterm Arm hält er Ausrangiertes aus seiner Wohnung. Er will es zu dem anderen Müll legen, all dem Gerümpel, das schon halb mit Herbstlaub bedeckt ist. Da fällt sein Blick auf einige unterschiedlich große Päckchen, verschnürt in Zeitungspapier; alles ist vergilbt und feucht. Neugierig öffnet er eines – und prallt zurück. Er hat gerade ein Stück eines menschlichen Leichnams entdeckt. Entsetzt meldet der Mann seinen Fund der Polizei, die auch die anderen Päckchen auswickelt. Am Ende haben die Ermittler ein grausiges Puzzle aus Körperteilen einer Frauenleiche vor sich. Doch zwei Stücke der Toten fehlen. Wo sind der Rumpf und das rechte Bein?

Als drei Jahre und acht Monate nach diesem 2. November 1971 die restlichen beiden Körperteile der Frau gefunden werden, sind sie Teil eines schaurigen Ensembles. Ein Gruselkabinett, das genauso gut als Hollywood-Schocker inszeniert sein könnte, um sich in Albträume einzuschleichen. Vier Leichen sind in einem Raum versammelt, unterschiedlich stark verwest und verborgen in Abseiten und anderen Verstecken einer 18-Quadratmeter-Mansardenwohnung. Und in dieser Behausung, umgeben von Toten, hat ein Mensch gelebt, der später wegen der Tötung von vier Frauen verurteilt wird. Der Fall geht als einer der spektakulärsten Serienmorde überhaupt in die deutsche Kriminalgeschichte ein.

Fritz Honka – noch heute steht sein Name für Töten und Verstümmeln, für ein Leben im Abseits und für Verbrechen, die Stoff für Romane und Kinofilme bilden. Das Leben schreibt bekanntlich die erstaunlichsten Geschichten, bei denen fiese Gestalten, brutale Gelüste, dramatische Schicksale und wehrlose Opfer einen düsteren und erschütternden Plot liefern. Und der Zufall spielt nicht selten eine entscheidende Rolle. Für den Mörder vielleicht bei der Auswahl der Opfer, später bei den weiteren Ereignissen und überraschenden Wendungen. Und manchmal sogar bei der Überführung eines Täters.

So ist es am 15. Juli 1975 der Nachlässigkeit eines Nachbarn zu verdanken, dass eine monströse Verbrechensserie bekannt wird. Ein Skandinavier, der eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Hamburg-Ottensen gemietet hat, hat seine Stromrechnung nicht bezahlt. Um ausreichend Licht zu haben, stellt er Kerzen auf, eine kippt um und entfacht einen Wohnungsbrand. Die Feuerwehr rückt an, um die Flammen zu löschen. Weil sichergestellt werden muss, dass sich keine weiteren Glutnester im Haus befinden, inspizieren die Brandbekämpfer auch die anderen Wohnungen. Im obersten Stock schlägt den Männern massiver Verwesungsgeruch entgegen. Ermittler entdecken zunächst einen Leichnam, wenig später zwei weitere Tote, die teilweise verstümmelt sind, sowie den Torso und ein Bein einer Frau. Es ist das grausame Werk eines Serientäters, dem man nun ein Ende setzt. Doch es dauert noch einige Tage, bis der Verdächtige gesteht. Und dann tut er es in dürren Worten, die nach Herablassung klingen und ein bisschen nach getaner Arbeit: „Ich habe sie gemacht“, sagt Fritz Honka. Nach einer Pause schiebt er hinterher, dass er sich nicht so genau erinnern könne. „Ich war doch immer besoffen. Wenn ich dann aufwachte, lagen sie neben mir und gaben keinen Muckser von sich.“ Als hätte ihm das Schicksal die Hand geführt.

Man darf die Frage stellen, wie die Geschichte ohne die Hilfe von Kommissar Zufall weitergegangen wäre. Wenn es keinen Brand in der Nachbarschaft gegeben hätte, wenn nicht Feuerwehrleute die Bleibe von Honka abgesucht und wenn sie keine Leichen entdeckt hätten. Wäre mit diesen vier Toten das Ende einer Reihe scheußlicher Verbrechen erreicht gewesen? Oder wäre das Morden weitergegangen?

Wohlmeinende könnten wohl glauben, dass Fritz Honka fortan ein unauffälliges Leben geführt hätte, bei dem niemand in seinem Umfeld mehr zu Tode kommt. Aber es gibt nicht wenige, die denken, es hätte wohl weitere Kapitalverbrechen gegeben. Die immer geringeren Abstände, in denen die Frauen innerhalb von vier Jahren umgebracht worden sind, können ein Zeichen dafür sein, dass der Täter auf den Geschmack gekommen ist, sich an Gewalt und Blut zu berauschen. Und dass er sich immer sicherer fühlte, weil seine Taten so lange unentdeckt blieben. Von Serienmördern ist bekannt, dass die Dauer der Befriedigung, die manche bei und nach einer Tat empfinden, mit der Anzahl der Taten abnimmt. Außerdem sinkt die Hemmschwelle. Vor einem ersten Mord schreckt man noch zurück. Aber wenn es der vierte, der neunte oder vielleicht auch der dreißigste ist, gibt es kaum noch einen Grund, seinen Trieb unterdrücken zu wollen.

Vom Fall Honka erfuhr ich zum ersten Mal als Student in Hannover. Nachdem man in Ottensen die Leichen gefunden hatte, wurde natürlich darüber berichtet. Parallel dazu bekam ich Informationen quasi aus erster Hand: Als angehender Mediziner saß ich in Vorlesungen bei Professor Bernd Brinkmann, der von dem Fall erzählte. Alle vier Sektionen erfolgten bereits an dem Tag, nachdem die Polizei die Körper in der Wohnung entdeckt hatte. Der Prozess lief 1976, das Urteil wurde im Dezember desselben Jahres verkündet – genau zu der Zeit, als ich in Hamburg in der Rechtsmedizin angefangen hatte. Den Prozess habe ich damals in allen Einzelheiten verfolgt. Natürlich wurde es ein spektakuläres Verfahren, das Einblicke gab in die Vita eines Menschen, für den das Leben nicht allzu viele Chancen bereithielt.

Geboren wird Fritz Honka 1935 in Leipzig als drittes von neun Kindern. Drei seiner Geschwister sind bereits kurz nach der Geburt gestorben. Der Vater kommt ins KZ, er soll Kommunist gewesen sein. 1946 stirbt er. Nach dem Tod des Ehemanns ist die Mutter als Alleinerziehende überfordert und gibt die Kinder in ein Waisenhaus. Für Sohn Fritz beginnt eine Odyssee durch mehrere Heime.

1951 geht er schließlich in den Westen und arbeitet zunächst auf einem Bauernhof. Er geht eine Partnerschaft mit einer Frau ein, die einen Sohn bekommt und behauptet, er sei von ihm. Er erkennt das Kind an und zahlt Geld. Vermutlich hat sie ihn belogen. Wenig später trennt er sich von ihr, geht nach Hamburg und findet dort einen Job im Hafen. Später, 1956, erleidet Honka einen Fahrradunfall, der sein Gesicht dauerhaft zeichnet: Seine Nase ist nun platt und schief, und er schielt stark. Etwa zu dieser Zeit lernt er eine Frau kennen, die er 1957 heiratet. Man trinkt zusammen, streitet sich, lässt sich scheiden, tritt erneut vor den Traualtar. Auch diese zweite Ehe geht in die Brüche. Die gescheiterten Beziehungen prägen ihn insoweit, dass er überempfindlich gegenüber vermeintlichen Zurückweisungen reagiert. Dann wird er aggressiv und wütend.

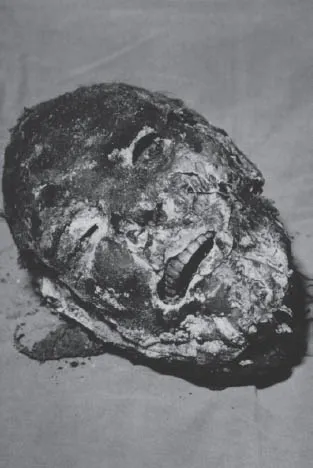

Der mumifizierte und sehr stark entstellte Schädel des ersten Opfers von Honka

Aber es gibt auch etwas, auf das er stolz ist: Honka hat einen Job im Sicherheitsdienst ergattert und ist zuletzt bei einer Firma, die Büroräume und Lagerhäuser bewacht. „Man spürte ja, dass man eine Aufgabe hatte, die einen Sinn hatte“, sagt er später dazu. In bescheidenem Umfang hat er in seiner Funktion ja zu bestimmen, und das genießt der kleingewachsene Mann sehr: Etwa wenn er seine Uniform trägt und auf dem von ihm bewachten Firmenparkplatz den Fahrern Order geben kann, wo und wie sie ihre Lastwagen abstellen sollen.

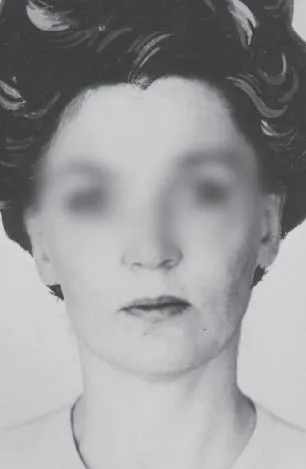

Rekonstruktion des Gesichts der weiblichen Leiche durch eine „aufquellende Behandlung“ in der Rechtsmedizin

So sah das erste Opfer zu Lebzeiten aus.

Auch in seiner Wohnung hält er Ordnung, überwiegend zumindest. Es ist ein Ort der Kontraste. Wie passen die akkurat gefalteten Hemden und das mit Brokat überzogene Telefon zu den übervollen Aschenbechern, die überall herumstehen? Wie das spießige Sofa, arrangiert mit jeder Menge Kinderpüppchen, zu rund 300 Pornobildern an den Wänden? Doch es ist niemand da, der ihm in seinen seltsamen Einrichtungsstil hereinreden würde. Er ist ja allein in seiner Dachwohnung, meistens jedenfalls. Hin und wieder hat Honka Besuch von Frauen. Er hat sie in Kneipen aufgelesen, vorzugsweise im „Goldenen Handschuh“, der später nach seinem berühmt-berüchtigten Stammgast vom Volksmund in „Honka-Stube“ umgetauft wird.

Hier trinkt der 40-Jährige seine Fanta-Korn, und hier sucht er Menschen, mit denen er reden kann und die ihm zuhören. Aber wohl nicht nur das. Er will auch Sex. Die Frauen, die ihn in seine kleine Wohnung begleiten, sind gescheiterte und verlebte Prostituierte in einem Alter, in dem das Anschaffen ein mühsames und wenig einträgliches Geschäft ist. Es sind Gestrandete, die keine Familie haben und kein Heim, die Alkohol in Mengen schätzen und irgendeine Bleibe, egal wo und unter welchen Bedingungen.

So stellen sich die Frauen für eine Nacht zum Sex zur Verfügung, und sie saufen zusammen mit Honka. Bis etwas geschieht, das den leicht Reizbaren zur Weißglut bringt. Was dann genau passiert, bleibt lange im Unklaren, verschleiert hinter wirren Aussagen eines Mannes, der oft von Zufall redet, von Gewalt und düsteren Einflüsterungen, die dazu führen, dass die jeweilige Begleiterin irgendwann in der Nacht schließlich stirbt. Vier Frauen erleiden dieses Schicksal. Ihre Körper verbirgt Honka überwiegend in seiner kleinen Wohnung. Um gegen den zunehmenden Verwesungsgeruch anzukommen, legt er immer mehr Duftsteine mit Fichtennadelaroma aus. Nun, so hofft er, wird es nach Wald riechen, frisch und luftig. Doch der Gestank des Todes ist übermächtig.

Vier Leichname auf einen kleinen Raum verteilt: Wie konnte Honka annehmen, dass er damit durchkommen würde? Jeder weiß, dass Leichen mit zunehmendem Verwesungsgrad extrem riechen. Und es ist wirklich ein ganz spezieller, charakteristischer Gestank, mit nichts anderem vergleichbar. Wie hat er das ausgehalten? Vermutlich hat er den Gestank selber gar nicht als derart penetrant wahrgenommen. Man weiß von extrem alkoholgewöhnten Menschen, dass ihr Geruchssinn beeinträchtigt sein kann. Möglicherweise war das so bei Honka. Schließlich konsumierte er über viele Jahre große Mengen Alkohol. Zudem war seine Nase durch den Unfall traumatisiert, geradezu platt.

Nach einiger Zeit beschweren sich Nachbarn über die Belästigung. Honka gelingt es, eine Erklärung zu liefern, die von den Taten ablenkt: Die Gerüche kämen daher, dass eine südländische Familie im Erdgeschoss immer so merkwürdige Sachen koche, behauptet der 40-Jährige. Die Mitbewohner geben sich mit dieser Ausrede zufrieden, und so ahnt lange Zeit keiner, dass er in einem Mörderhaus lebt. Nach den Opfern sucht niemand. Ohne Familie, ohne Freunde, vollkommen einsam waren sie, mit allenfalls ein paar flüchtigen Kneipenbekanntschaften, die sich überhaupt nicht um den anderen scherten. Im Grunde waren die Frauen schon unsichtbar, bevor sie endgültig von der Bildfläche verschwanden.

Bis nach dem Feuer das Grauen zutage tritt und die Toten in der Wohnung entdeckt werden.

Für die Rechtsmedizin begannen die Honka-Fälle im November 1971 mit dem Fund der ersten Leichenteile unter Gerümpel und Herbstlaub. Nachdem die menschlichen Überreste in das Hamburger Institut für Rechtsmedizin am UKE gebracht wurden, stellte man fest, dass alle Teile zu einer Person gehören. Es handelte sich um einen Kopf, zwei Füße, den Teil eines Beines und zwei Arme nebst Händen sowie zwei Brüste, bei denen die Brustwarzen fehlten. An den Knochen wurden charakteristische Sägeflächen festgestellt. An manchen Stellen waren auch Probierschnitte in der Haut sowie im Unterhautfettgewebe zu erkennen. Die Leichenteile wiesen unterschiedliche Grade an Fäulnis und Verwesung auf. Teilweise waren sie auch mumifiziert, insbesondere dort, wo das umgewickelte Zeitungspapier erhalten war. Dies betraf vor allem das Gesicht, das stark entstellt war. Unter anderem waren die Augen eingetrocknet, die Augenbrauen und eine Ohrmuschel fehlten vollständig, das Haar teilweise. Durch die Obduzenten konnten zunächst nur allgemeine Hinweise über Geschlecht, vermutetes Alter und Körpergröße gegeben werden.

Ein besonders findiger Mitarbeiter des Instituts entwickelte einen ungewöhnlichen Weg zur Identifikation. Schließlich hatte man ja den Kopf. Dieser wurde in einer bis dahin einzigartigen Weise, die sich zu einem Meilenstein in der deutschen Kriminalgeschichte entwickeln sollte, präpariert. In einer Natriumsulfid-Lösung wird der gesamte Kopf für etwa 24 Stunden eingeweicht. Dadurch quellen die Haut und die Weichteile auf, und das mumifizierte Gewebe erlangt wieder eine straffere Konsistenz, die den ursprünglichen Gesichtszügen nahekommt. Dann wird die sogenannte Leichentoilette vorgenommen. Das nach der Behandlung extrem fahle Gesicht wird hautfarben geschminkt, Glasaugen werden eingesetzt, Lippen und Augenbrauen gefärbt und der Kopf mit einer Perücke bestückt. Jetzt wird der rekonstruierte Kopf fotografiert und anhand der Bilder eine Phantomzeichnung angefertigt. Im Nachhinein darf man sagen, dass diese Zeichnung dem tatsächlichen Abbild der Frau sehr nahegekommen ist.

Noch bevor diese Untersuchungen abgeschlossen sind, wird die Tote anhand eines Fingerabdrucks sowie eines Röntgenvergleichs im Bereich des linken Sprunggelenks identifiziert. Auf dem Röntgenbild sind eine charakteristische Knochenschraube und eine Verdrahtung zu sehen, durch die die Tote als eine 42 Jahre alte Stadtstreicherin erkannt wird, welche zuletzt im Dezember 1970 gesehen worden war.

Zudem passen die Leichenteile, wie anhand von Sägeschnittvergleichen an den durchtrennten Knochen festgestellt wird, exakt zu dem Torso und dem Bein, die in einer Abseite hinter der Küche in Honkas Wohnung gefunden werden. Die Körperteile sind in einen Gardinenstoff eingewickelt. Als Werkzeug, mit dem der Körper zerteilt wurde, kommen eine Säge und ein leicht geriffeltes Messer in Betracht. Die Leichenliegezeit wird auf viereinhalb Jahre festgelegt. Eine Todesursache kann nicht festgestellt werden.

In derselben Abseite wie der Rumpf liegt auch eine mit einem dunklen Mantel bedeckte, vollständige weibliche Leiche, die später als eine 58-jährige ehemalige Prostituierte aus dem St. Pauli-Milieu identifiziert wird. Dieser Leichnam ist stark mumifiziert und weist diverse Haut- und Weichteildefekte durch Magenfraß auf. Eine Verletzung mit falscher Beweglichkeit des Zungenbeins gibt einen Hinweis auf die mögliche Todesursache: Strangulation durch Erwürgen oder Erdrosseln.

Rätselhaft bleibt indes die Ursache für den Tod bei den anderen beiden Frauen. Ein Leichnam liegt hinter einer übertapezierten Tür des Wohnzimmers. Sie ist in eine Plastiktüte und Tücher gehüllt. Der Hals und die äußeren Genitalien sind stark verstümmelt, durch ein Messer, wie die Rechtsmediziner herausfinden. Anhand eines röntgonologischen Gutachtens kann die Tote als eine 54 Jahre alte Prostituierte identifiziert werden.

Der vierte Körper, der in zwei Plastiktüten verstaut auf dem Dachboden unter einem Kohlehaufen entdeckt wird, ist sehr viel stärker zerstückelt. Man findet den Kopf mit Hals, beide Beine, die in Höhe der Hüfte vom Torso abgetrennt waren, den Rumpf mit Armen sowie die rechte Brust. Im Bereich der Geschlechtsorgane sind weitere Verstümmelungen feststellbar, ebenso fehlen Zungen- und Nasenspitze sowie die Ohrmuscheln. Die Werkzeugspuren weisen wiederum auf eine Säge sowie ein Messer hin, passend zu einem Fuchsschwanz und einem Messer, die auch in Honkas Wohnung entdeckt werden. Fingerabdrücke des Leichnams beweisen, dass es sich um eine 52-Jährige handelt, die wie die anderen Opfer auch als Prostituierte gearbeitet hat.

Das Thema Leichenzerstückelung hat mich seit dem Fall Honka ständig begleitet, darü...