- 53 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

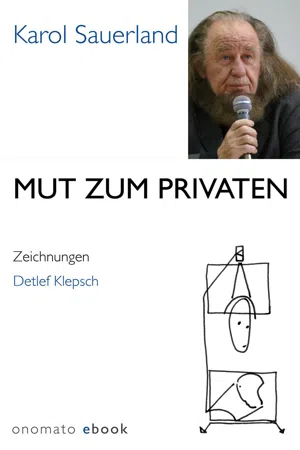

Mut zum Privaten

Über dieses Buch

Mit diesem eBook beginnt eine Reihe, die über das Private nachdenkt. Der Germanist und Philosoph Karol Sauerland macht mit "Mut zum Privaten, zur Privatheit" den Anfang.Sauerland skizziert in seinem Essay die Veränderungen unserer Vorstellungen vom Privaten. Er spannt einen Bogen von der Antike bis in die Gegenwart und kommt dabei im besten Sinne immer wieder von seinem Vorhaben ab. Vor allem aber verteidigt Sauerland das Private und erinnert an die notwendige Fähigkeit zur Einsamkeit.Der Künstler und Musiker Detlef Klepsch macht mit einer Sammlung von Zeichnungen eine persönliche Anmerkung zu Sauerlands Essay. Hier nehmen die Gruppe, das Paar, der/die Einzelne eine mögliche Gestalt an.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Mut zum Privaten von Karol Sauerland, Anne Schülke im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophy & Philosophy History & Theory. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Thema

PhilosophyÖffentlich/ Privat

Das Private wird im allgemeinen dem Öffentlichen gegenübergestellt. Man denkt hierbei vor allem an die Familie, das häusliche Leben als etwas, was der Öffentlichkeit nicht zugänglich sein sollte. Eine Privatperson war man, wenn man über Eigentum, insbesondere ein Haus, verfügte, das unter rechtlichem Schutz stand. Was sich dort tat, sollte die Außenwelt nichts angehen. Aber das Private, die Privatheit wird heute immer mehr in Bezug auf das Selbst, den Innenraum des Einzelnen, die Möglichkeiten der Persönlichkeitsentfaltung gefaßt.

Das Gegensatzpaar öffentlich/privat ist vor allem der Antike geschuldet. Man kann sich heute kaum vorstellen, daß es eine Zeit gab, in der das Wirken in der Öffentlichkeit höher gestellt wurde als das im privaten Raum, d.h. in der Familie, im Häuslichen. Gemeint ist die antike Polis, in der die freien Männer stolz waren, daß sie gemeinsam beschließen konnten, was ihrer Meinung nach das Beste für das gemeinschaftliche Zusammenleben sei. Sie zogen sich in ihren Besitz, das Haus, den oikos zurück, um sich zu erholen oder, was wahrscheinlicher war, nach dem Rechten zu sehen. Doch zogen sie die Öffentlichkeit vor, dort waren sie frei vom Alltag, in sich dem Tag für Tag das Gleiche abspielt. Nur die Festtage unterbrachen diesen Ablauf, obwohl sie zugleich zur Festigung des Alltags beitrugen.

Die Geschichte kennt nur wenige Augenblicke, in denen Menschen Handeln als ein Glück empfanden. Ein solcher Augenblick war, wie Hannah Arendt in ihrem Revolutionsbuch zeigt, die amerikanische Revolution, als die Gründungsväter plötzlich entdeckten, daß öffentliche Angelegenheiten nicht unbedingt eine Last bedeuten müssen, sondern auch eine innere Befriedigung verschaffen können:

„Sie wußten aus eigenster Erfahrung, was John Adams dann immer wieder theoretisch zu fassen sucht, daß weder das Volk in den Stadtversammlungen noch die späteren Volksvertreter in den berühmten ,congresses’ und ,conventions’, nur der Pflicht gehorchend, zusammen kamen oder gar nur daran dachten, ihre Interessen zu vertreten, sondern daß sie erst einmal da waren, weil ihnen die Debatten, die Beratungen und Beschlußfassungen Freude machten. Was sie veranlaßte zusammenzukommen, war die ,Welt und das öffentliche Interesse der Freiheit’ (Harrington), und das, was sie dabei beseelte, war die ,Leidenschaft, sich auszuzeichnen’, die John Adams für ,wesentlicher und bemerkenswerter’ hielt als alle anderen menschlichen Antriebe und Fähigkeiten [...].“ 1

Ähnliches konnte man im 20. Jahrhundert in den Arbeiterräten beobachten, denen Hannah Arendt besondere Aufmerksamkeit schenkte. Die Tatsache, daß sie sich seit 1871 in jeder Revolution spontan herausbildeten, beweist, daß die Menschen immer wieder, wenn sich nur eine Möglichkeit bietet, versuchen, eine authentische Öffentlichkeit zu schaffen, in der sie sich frei fühlen können. Und hätte man „von der Geschichte der Räte Notiz genommen, so wäre es um die alten Redensarten von den anarchischen, gesetzlosen Tendenzen des Volkes schnell geschehen gewesen; denn wo immer die Räte auf der Bildfläche erschienen, vor allem auch in der Ungarischen Revolution [über die Hannah Arendt 1958 ausführlich geschrieben hat – K.S.], haben sie sich um die Neuordnung des politischen und wirtschaftlichen Lebens aufs angelegentlichste gekümmert und nichts lag ihnen ferner, als das Chaos zu begrüßen, nichts mehr am Herzen, als eine neue politische Ordnung so schnell wie möglich auf die Beine zu stellen“.2 In den Räten des Volkes versammelte sich, wie Hannah Arendt feststellt, die Elite des Volkes; es war

„sogar die einzige echte, aus dem Volk stammende Elite, die die Neuzeit gesehen hat; sie [die Rätemitglieder – K.S.] waren nicht von oben nominiert und von unten unterstützt, sondern frei von ihresgleichen gewählt, und da sie den Wählern in der Ratsversammlung Rechenschaft abzulegen hatten, blieben sie mit ihresgleichen verbunden und ihnen verantwortlich. In gewissem Sinne kann man sagen, daß hier einmal eine Elite nicht von anderen, nach welchen Kriterien auch immer, ausgesucht worden, sondern vielmehr durch sich selbst entstanden ist; diejenigen, die sich in Räten zusammentaten und organisierten, waren identisch mit den Verantwortungsbewußten, welche die Initiative ergreifen wollten; sie waren in Wahrheit die politische Elite des Volkes, welche die Revolution nur ans Tageslicht gebracht hatte. Wenn die Mitglieder der oberen Räte dann darangingen, Abgeordnete für die nächst höhere Stufe zu wählen, so wählten sie wieder unter gleichen und dasselbe gilt für die Abgeordnetenwahlen bis hinauf zum Obersten Rat; ein Druck von unten oder von oben ist innerhalb dieses Systems unmöglich. Die so Gewählten verdanken auf allen Stufen ihre Wahl ausschließlich dem Vertrauen von ihresgleichen, und diese Gleichheit beruht nicht auf der Menschennatur und nicht auf angeborenen Eigenschaften, sondern auf der Gleichheit derer, die sich auf ein Unternehmen verpflichtet haben und nun von ihm in Anspruch genommen sind. In ihrer öffentlichen Stellung können sie sich auf nichts stützen als auf das Vertrauen derer, aus denen sie selbst hervorgegangen sind.“ 3

1970 erklärte Arendt in einem Interview mit Gauss, daß die Räterevolution zur Bildung eines „neuen Staatsbegriffs“ führen würde. Sie beschließt das Interview mit den Worten: „Wenn Sie mich aber nun fragen, welche Aussichten er hat, realisiert zu werden, dann muß ich ihnen sagen: sehr geringe, wenn überhaupt irgendwelche. Immerhin vielleicht doch im Zuge der nächsten Revolution“.4 1981 – ich denke hier an Polen – war die Geschichte diesem neuen Staatsbegriff vielleicht etwas näher gekommen, als die Solidarność die Idee der sich selbst verwaltenden Gesellschaft in ihr Programm einschrieb, aber wieder müßten wir Hannah Arendts letzten Satz aus dem obigen Interview zitieren.

Hannah Arendt meldete sich immer wieder in der Öffentlichkeit zu Wort, obwohl sie – wie sie mehrmals betonte – größte Hemmungen hätte, ins Licht der Öffentlichkeit zu treten. Es müsse stets eine Möglichkeit geben, sich ins Private zurückziehen zu können. Sie verband dies allerdings nicht nur mit dem Verlangen nach Ruhe, sondern auch mit dem Faktum, daß man nur, wenn man allein ist, wirklich denken könne. Ihr berühmtes Buch Vita activa endet sie mit einem Ausspruch von Cato über das Denken, den sie in den folgenden Worten übersetzt:

„Niemals ist man tätiger, als wenn man dem äußeren Anschein nach nichts tut, niemals ist man weniger alleine, als wenn man in der Einsamkeit mit sich allein ist.“ 5

Privat einst

Diese Art von Alleinsein war aber einst so gut wie unmöglich. Es gab keinen Raum, in dem man sich den Blicken anderer zu entziehen vermochte. Der Besitz eines eigenen Betts als festes Möbelstück war weitestgehend unbekannt, nur äußerst Wohlhabende verfügten darüber. Die Menschen schlugen erst zur Nacht ein Lager auf, was nicht hieß, daß es Anderen nicht erlaubt war, ungeniert die Räume mit Schlafenden zu durchqueren, zumal es Korridore, die Räume miteinander verbanden, höchst selten gab.6 Im Haus herrschte eine ständige Unruhe, würden wir heute sagen. Jedes Familienmitglied hatte etwas zu tun: Mitbewohner und auch Tiere zu versorgen, sich um Ordnung zu kümmern, Wasser vom Brunnen zu holen etc. Man war im allgemeinen von morgens bis abends tätig.

Kinder spielten, da sie über keinen eigenen Raum verfügten, nicht nur leidenschaftlich Versteck, sondern verbargen sich auch gern vor den Familienmitgliedern und dem Gesinde. Die besten Plätze waren diejenigen, von denen aus sie alles Geschehen rundherum beobachten konnten, ohne selber gesehen bzw. bemerkt zu werden. Zumeist hatten sie jedoch dazu keine Gelegenheit, da sie in die häuslichen Tätigkeiten mit einbezogen waren.

Video: Die 13-jährige Djenebou zeigt ihr Dorf im Sahel.7

https://www.youtube.com/watch?v=MKO569gjRwQ

Solch offene Wohnstätten, wie sie hier gezeigt werden, kennt man seit alters her weder im Orient noch in Europa. Im Orient wird das Haus zumeist durch eine Mauer von der Umgebung abgetrennt, in Europa ist es dagegen eingezäunt. Die Umzäunung schützte die Bewohner jedoch nicht vor dem Interesse, der Neugier der Nachbarn, zumal man aufeinander angewiesen war. Jede Ortschaft, wenn es nicht eine Großstadt war, stellte eine Art Kollektiv, eine Gemeinschaft für sich dar. Man sah sich täglich. So gut wie niemand verließ den Ort für längere Zeit, so daß man ein Leben lang miteinander verkehrte. Bewohnern, die auf die Weise aufwachsen, fällt es schwer, auch nur eine kurze Zeit alleine zu sein. Der Kölner Soziologe René König beobachtete während seiner Afghanistan-Mission, wie ein Student, der auf einer Bank allein saß und ein Buch las, sofort von seinen Kommilitonen mit der Frage aufgesucht – wir würden sagen belästigt – wurde, ob ihm etwas zugestoßen sei. Es war in Kabul üblich, schreibt König, gemeinsam zu lernen, weswegen man eine kritische Haltung dem Lernstoff gegenüber nicht erwarten könne.

Einsames Lesen

Einsames Lesen beginnt sich im 18. Jahrhundert durchzusetzen, als billigere Bücher auf den Markt kamen. Davor wurde zumeist laut vorgelesen. Leidenschaftlich Lesende waren insbesondere Frauen. Da viele von ihnen Liebesromane vorzogen, begannen d...

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Impressum

- Titel

- Inhalt

- Vorwort

- Öffentlich/ Privat

- Zeichnungen