![]()

1

Entwicklungsgrundlagen und -herausforderungen

Beobachtet man Jugendliche beim Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenalter, stellt sich die Frage, in welchen Bereichen sie Umbrüche erleben und mit Neuorientierungen beschäftigt sind und in welchen anderen sie bisher Entwickeltes weiter nutzen können oder lediglich ausbauen müssen. So ist z. B. der Bereich der Sexualität einer, bei dem mit dem Einsetzen der Pubertät eher Um- und Aufbrüche zu erwarten sind (vgl. Wendt 2019). In sexueller Hinsicht wird vieles erstmalig erlebt und ausprobiert und drängt darauf, alleine oder im Austausch mit anderen verarbeitet zu werden (

Kap. 4.1). Dagegen stellt die Orientierung des eigenen Verhaltens an Normen und Regeln und die Beachtung von

Grenzen Anderer einen Bereich dar, in dem im Verlauf der Kindheit bereits vieles grundgelegt wurde. Daran können junge Menschen und Pädagog*innen unmittelbar anknüpfen. Es kann sich im Übergang zur Adoleszenz allerdings auch zeigen, dass in der Kindheit diesbezüglich einiges versäumt wurde und nun, angesichts gestiegener Erwartungen an Selbstregulierung, fehlt, sodass es über kurz oder lang zu Konflikten mit Vertretern der Gesellschaft kommen muss, auch weil mit 14 Jahren die Strafmündigkeit einsetzt.

Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Denn bei aller Gewöhnung an den Anspruch, dass Regeln und Grenzen zu beachten sind, kann es geradezu als Beweis für den Eintritt ins Jugendalter gelten, wenn Jugendliche auf Verhaltensvorschriften zunehmend widerständig reagieren und den Anspruch erheben, selbst bestimmen zu wollen, wie sie ihr Leben und ihre Beziehungen gestalten. Konkret bedeutet das z. B. für das Ordnungssystem Familie: Jugendliche wollen selbst entscheiden, ob bzw. wie oft sie ihr Zimmer aufräumen oder weiter am gemeinsamen Abendessen teilnehmen, wann sie ihre Hausaufgaben erledigen oder Samstagnacht von der Disko nach Hause kommen etc. Auch wenn damit über Jahre eingespielte Regeln angezweifelt werden und ihre Beachtung brüchig wird, bedeutet das in den meisten Fällen nicht, dass die Jugendlichen das Beziehungsgefüge Familie oder die Werte ihrer Eltern grundsätzlich in Frage stellen (

Kap. 3.2). Die »alte« Ordnung der Familie wird umgebaut, flexibilisiert und an neue Bedürfnisse angepasst, aber nicht aufgelöst. Dabei zeigt sich aber, dass Jugendliche sehr genaue Vorstellungen davon haben, was ihre eigenen Domänen sind oder sein sollten, und wo sie glauben, sich gegen Einmischungs- und Kontrollversuche zur Wehr setzen zu müssen, auch wenn das zu Konflikten führt.

Aber damit ist nur die eine Seite einer umfassenderen Autonomieentwicklung skizziert, der Strang, in dem es um Ablösung, Orientierung an den eigenen Bedürfnissen und mehr Freiräume geht. Denn parallel dazu lassen sich viele Jugendliche in durchaus verbindlicher und disziplinierter Weise auf neue Aktivitäten ein, die wir (mit Deci & Ryan 1993) Autonomieprojekte nennen wollen. Damit ist die Arbeit an und in einem Rahmen gemeint, in dem sich Jugendliche organisieren und in dem sie alleine oder gemeinsam etwas Eigenes, Neues gestalten: Musik Machen in einer Band; stundenlanges Üben auf dem Skateboard, um einen anspruchsvollen Sprung zu meistern; eine Umweltschutzinitiative auf die Beine stellen oder sich als Influencerin im Internet etablieren … oder … oder. Dies alles machen Jugendliche in erster Linie für sich selbst bzw. weil es ihnen unmittelbar Freude macht, entwickeln dabei aber beinahe zwangsläufig auch Kompetenzen und Wertehaltungen für ein zunehmend Eltern-unabhängiges, selbstständiges und zugleich auf Gemeinschaften bezogenes Leben. Die meisten Jugendlichen – so die These dieses Buches – begeben sich auf die Suche nach solchen für sie passenden Autonomieprojekten (vgl. hierzu den Begriff der Generativität bzw. des Neuen bei King 2004 oder des Offenen bei Kristeva 1987). Viele realisieren sie auch und sind dafür bereit, Verbindlichkeiten einzugehen und harte Arbeit auf sich zu nehmen.

Mit Blick auf die eingangs gestellte Frage können wir also formulieren: Bezogen auf das Verhältnis von Jugendlichen zu Regeln, Grenzen und Ordnungssystemen haben wir es mit beidem zu tun: mit Kontinuitäten

und mit Auf- und Umbrüchen, die zu Neuorientierungen führen. Deswegen schildere ich in diesem Einführungskapitel zunächst, was Kinder in Bezug auf die Beachtung von Normen ins Jugendalter mitbringen (sollten) (

Kap. 1.1). Danach stelle ich den Ansatz von Deci & Ryan vor, der die Entwicklung von Autonomie und damit den Übergang von extrinsischen Formen der Beachtung von Regeln zu einer Identifikation mit diesen als zentrale Aufgabe des Jugendalters erachtet (

Kap. 1.2). Ich unterziehe ihn aber auch einer Kritik und schlage vor, Kontextorientierung und hybride Formen der Moral (Bhabha 2000) als ebenso wichtige Entwicklungsziele für das Jugendalter anzusetzen (

Kap. 1.3).

1.1 Was Kinder an Regelbewusstsein und Selbststeuerungs-Kompetenzen ins Jugendalter mitbringen sollten

Aufgrund ihres hohen Spezialisierungsgrades trennt die Entwicklungspsychologie häufig emotionale, kognitive bzw. sprachliche und soziale Entwicklung voneinander ab. Damit sich ein Kind in einem bestimmten Ordnungssystem an Regeln halten und Grenzen beachten kann, müssen aber alle diese Dimensionen in Austausch miteinander treten und auf komplexe Weise zusammenspielen. Nur wenig hängt dabei vom guten Willen des Kindes ab oder seiner Bereitschaft zu regelkonformem Verhalten.

Worin bestehen die Erwartungen an Regelbeachtung/Selbstkontrolle, die an Kinder zwischen 4 und 12 Jahren gerichtet werden? Kinder sollten

körperliche Gewalt (schlagen, schubsen, treten, spucken etc.) gegen andere beenden können, wenn sie dazu aufgefordert werden, oder (bei Älteren ab 8 bis 10 Jahren) gar nicht erst damit anfangen;

schwächere Kinder nicht ärgern und drangsalieren bzw. dies auf Aufforderung unterlassen, auch wenn Erwachsene nicht kontrollierend danebenstehen;

die Intimzonen und intime Verrichtungen anderer Kinder (und Erwachsener) respektieren; z. B. nicht die Toilettentüre öffnen oder die Genitalien berühren, wenn das andere Kind nicht damit rechnet;

Unmut und Ärger zunehmend äußern, ohne zu schreien oder zu schlagen;

fremdes Eigentum respektieren; fragen, wenn man sich etwas von einem anderen nehmen will bzw. es auf Aufforderung wieder zurückgeben;

sich an festgelegten Orten aufhalten; sich nicht unerlaubt aus Elternhaus oder Schule entfernen; nicht ohne zu fragen, Räume betreten, die von anderen genutzt werden;

Aktivitäten beenden, von dem Erwachsene meinen, dass sie gefährlich oder schädlich wären (z. B. zu viel essen, zu wild rennen);

jemandem eine Hilfestellung anbieten bzw. geben, wenn sie darum gebeten werden, oder wenn sie selbst sehen, dass jemand in Not ist oder sehr traurig;

etwas auf Aufforderung einer Autoritätsperson holen, beenden oder aufräumen, auch wenn man dafür eine andere Aktivität unterbrechen muss (spielen);

eine Situation verlassen, in der sich ein Konflikt zugespitzt hat, alleine oder an der Hand eines zugewandten Erwachsenen;

für eine gewisse Zeit zuhören, stillsitzen und selbst nicht sprechen (von 5 Minuten bis 4 Stunden Schule unterbrochen von Pausen) bzw. sich melden und warten bis man aufgefordert wird, sich zu äußern;

aufmerken, wenn eine offiziell ernannte Autoritätsperson das Wort an es wendet, und dieser Auskunft geben;

auf Aufforderung darüber nachdenken, was ein Anderer anderes von einem erwartet hätte, bzw. darüber nachdenken, inwieweit man mit dem eigenen Handeln die Handlungspläne anderer behindert oder verunmöglich hat;

kollektiven Ordnungsanweisungen Folge leisten wie z. B. sich in einer Reihe aufstellen und an der Hand fassen. Gemeinsam losgehen oder stehenbleiben, wenn man dazu aufgefordert wird etc. Auf ein Klingelsignal achten und ihm Folge leisten wie z. B. ins Klassenzimmer zurückkehren.

Die aufgezählten Beispiele umfassen sicher nicht alle Erwartungen, die an Kinder im Alter von vier, fünf bis zwölf Jahren bezüglich Regelbeachtung herangetragen werden, summieren sich aber bereits zu einer eindrucksvollen Liste. In der Regel wird von Kindern nicht verlangt, dass sie alle Regeln jederzeit in ihrem Verhalten umsetzen können. Gleichwohl wird von ihnen erwartet, dass sie Hinweise auf Regelverstöße ernst nehmen und sich damit auseinandersetzen, d. h. ein generalisiertes Regelbewusstsein entwickeln (Textor 2005) und auf dessen Grundlage zu Befriedigungsaufschub und Frustrationstoleranz in der Lage sind (Mischel 2015; Peters 2007, 200; Rosenzweig 1938). Kinder, die in einem oder mehreren Ordnungssystemen häufig gegen Regeln verstoßen und kein Regelbewusstsein zeigen, fallen damit auf und werden sich mittelfristig weder im Kindergarten noch der Schule wohlfühlen, keine guten Lernerfahrungen machen und wohl auch keine Freunde gewinnen (vgl. dazu Opp/Otto 2016, 186 f.).

Gebote und Verbote werden von Kindern in der Regel nicht einzeln und isoliert wahrgenommen und angeeignet, sondern im Rahmen von Beziehungen mit Personen aus dem Nahraum und als miteinander verbundene Elemente von Ordnungssystemen. Weil man als Mitglied eines Systems betrachtet wird und auch selbst zu diesem gehören möchte, schenkt man den dort vertretenen Regeln Beachtung. Im jeweiligen System beziehen sich die Regeln jeweils aufeinander, ergänzen sich und stabilisieren sich wechselseitig. Dasselbe gilt zwischen den Ordnungssystemen wie Elterhaus, Schule und Öffentlichkeit: Auch wenn es in jedem System spezifische Regeln gibt und nur ein Teil von ihnen überall mit der gleichen Dringlichkeit eingefordert wird, nehmen Kinder doch wahr, ob die Erwachsenen in den verschiedenen Systemen in zentralen Werten übereinstimmen und ihnen Ähnliches oder das Gleiche abverlangen.

Viele Erwartungen werden zunächst im Ordnungssystem Familie thematisiert und eingeübt (Unmut, Ärger und Gier kontrollieren; Gewaltverbot beachten; Verhandlungen führen; Hilfe annehmen und anbieten) und aus dieser Keimzelle in andere Ordnungssysteme übertragen (Krappmann 1983). Einige der Anforderungen stehen überwiegend im institutionellen Ordnungssystem KiTa und/oder Schule im Fokus (Regeln, die mit Autoritäts- und Aufsichtspersonen zu tun haben, mit Raumregeln, Stillsitzen und Disziplin). Hier stellt sich die Frage, ob das, was zum Funktionieren der Institution beträgt,

auch der Entwicklung der Kinder dient oder diese belastet und/oder behindert? Häufig wird sowohl das eine als auch das andere der Fall sein (

Kap. 3.3). Das in Institutionen gebildete Regelbewusstsein kann wiederum in informelle soziale Begegnungen wie einen Spielplatz oder einen Kindergeburtstag eingebracht werden (Eigentum respektieren, Hilfeleistungen erbringen, Empathie gegenüber Schwächeren). Davon profitieren vor allem die sozialen Beziehungen mit den Peers. Gemeinsam bilden diese Regeln ein gesellschaftliches Ordnungssystem, das einen bestimmten Zivilisationsstandard repräsentiert, der für alle Teilnehmer*innen ein gewisses Maß an Sicherheit und Berechenbarkeit garantiert (Elias 1939/1976, Reemtsma 2008).

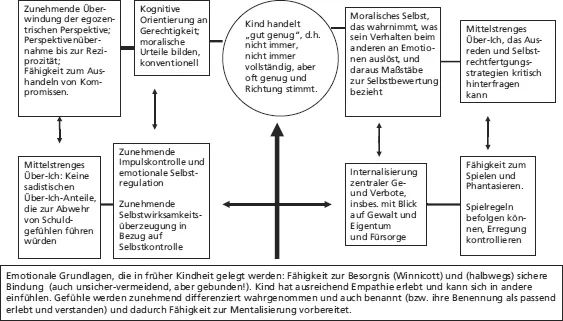

Was sind die entwicklungspsychologischen Voraussetzungen dafür, dass ein Kind diesen Ansprüchen nachkommen kann, ohne damit zu sehr unter Druck zu geraten? Für die sechs wichtigsten halte ich diese (

Abb. 1):

1. eine basale Fähigkeit zur Besorgnis (D.W. Winnicott) und die Entstehung eines moralischen Selbst (M. Hoffmann)

2. Grundlagen von Empathie (H. Kohut) und Mentalisierung (P. Fonagy/M. Target)

3. Grundlagen der Selbstregulierung von Erregung (arousal) und Stimmungen sowie Impulskontrolle (P. Fonagy und M. Target; M.Dornes)

4. Erste und zweite Schritte bei der Fähigkeit zur Überwindung einer ausschließlich egozentrischen Weltsicht (J. Piaget)

5. Erste und zweite Schritte bei der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme (H. Kohlberg und J. Selman)

6. die Fähigkeit zum Spielen als Raum der Transformation von triebhaften Impulsen und als Ort der Verständigung über Regeln (G. Bateson, D.W. Winnicott, J. Piaget, P. Fonagy).

Zu (1): Mit der Fähigkeit zur Besorgnis meint D.W. Winnicott einen Entwicklungsprozess, der in der frühen Kindheit noch vor dem ersten Lebensjahr stattfindet (Winnicott 1988, 134 f.). Wie Melanie

Abb. 1: Entwicklungspsychologische Voraussetzungen für das Befolgen-Können von Regeln und das Einhalten von Grenzen

Klein unterstellt auch er dem Säugling aggressive und sadistische Impulse, die sich gegen die Brust bzw. die Mutter richten (Klein 1972). Sie entwickeln sich, weil das Kind nach und nach erkennt, dass das, was es am meisten braucht und am heftigsten begehrt, zugleich etwas ist, was es nicht kontrollieren kann. Vorher hatte es die Mutter als verlängerten Teil des eigenen Selbst empfunden und behandelt. Nun dämmert ihm, dass sie ein eigenes Wesen darstellt, das ein Eigenleben führt. Nach Winnicott bewegt sich das Kind zunächst in einem Stadium der Unbarmherzigkeit (Winnicott 1988, 136). Es würde die Brust mit der geballten Ladung seiner Destruktivität angreifen, teils aus Hass aufgrund ihrer Nicht-Verfügbarkeit, teils weil eine gewollte Zerstörung immerhin noch eine Form von Kontrolle darstelle. Irgendwann in diesem Prozess würde der Säugling aber Ängste ent...