Dieses Buch kann bis zum folgenden Datum gelesen werden: 28. Juni, 2026

- 80 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Verfügbar bis 28 Jun |Weitere Informationen

Über dieses Buch

Über kaum einen anderen Komponisten ist so viel geforscht worden wie über Beethoven. Fest ins kulturelle Gedächtnis haben sich Vorstellungen des Komponisten als "grollender Titan", als Genie oder als übernationale Größe eingeschrieben. Dabei hat jede Zeit ihre eigene Imagination von Beethoven: Die Gegenwart stößt sich kaum mehr an popkulturell-bunten Beethoven-Vorstellungen, während Beethoven um 1900 als Überwinder und Held Identifikationsfigur für Militarismus und Nationalismus war. Doch wie hängen diese Bilder mit jenem Pianisten und Komponisten zusammen, der 1792 nach Wien kam, in der Wiener Aristokratie bestens vernetzt war und gefördert wurde, und der im kulturellen Soziotop Wiens zur Zeit von Belagerung, Krieg und politischen Umbrüchen künstlerisch neue Wege suchte?

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Wer war Ludwig van? von Birgit Lodes,Melanie Unseld,Susana Zapke im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Media & Performing Arts & Classical Music. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Susana Zapke

Zur Versinnbildlichung von Musik und ihrer Wirkungsmacht

Um Ludwig van Beethoven und seine Musik, präziser ausgedrückt: um eine selektive Auswahl seiner Werke, haben sich bereits zu seinen Lebzeiten und verstärkt nach seinem Tod im Jahr 1827 diverse zeitgebundene, aber auch »uchronische« Diskurse verfestigt und verselbstständigt. Diese entsprechen nicht unbedingt der reellen Werkdeutung und auch nicht der Persönlichkeit des Komponisten, sondern mäandern zwischen Legenden, verzerrenden Erzählungen und mythologisierenden Handlungen. Beethoven selbst und Beethovens Musik – das sind zwei zu differenzierende Kategorien, die in reziproker Wechselwirkung stehen – haben wie bei keinem anderen Komponisten vor und nach ihm als Projektionsfläche vor allem bürgerlicher Sehnsüchte und Vorstellungen sowie auch als Spiegel heterotopischer Räume gedient.

Wer war Ludwig van? Auf diese Frage versuchen seit Beethovens Lebzeiten nicht nur eine umfangreiche Biografik, sondern vor allem auch eine ebenso reichhaltige wie diversifizierte Bilderproduktion eine Antwort zu geben, denn es gibt keinen anderen Komponisten, der in annäherndem Ausmaß wie Beethoven Gegenstand so variantenreicher Porträts, Denkmäler, Skulpturen, Fresken, Plakate, Postkarten und sonstiger Werbemultiplikatoren gewesen ist. Bildliche Repräsentationen seiner Person und seiner seelischen Physiognomie sowie seiner Musik haben maßgeblich dazu beigetragen, den »Mythos Beethoven« zu konstituieren und zu verfestigen. Durch die Verbildlichung der Diskurse über Beethovens geniale Persönlichkeit einerseits und über die Wirkungsmacht seiner Werke andererseits konnte das Phänomen Beethoven überhaupt eine solche Reichweite erhalten. Er wurde sozusagen erst dadurch im wahren Sinne des Wortes »populär«.

Beethoven-Bilder behandeln immer nur Teilaspekte des mythischen Phänomens Beethoven. Es sind Bilder des Komponisten im Sinne von Porträts, die unterschiedliche Facetten seiner Biografie in unterschiedlichen Zeiten, Kontexten und räumlichen Zuordnungen, und zwar symbolisch konnotiert entweder in der Natur oder im Innenraum – sei es der Hof, der aristokratische Salon, das bürgerliche Interieur oder sein Arbeitszimmer –, thematisieren und dadurch die Differenz zwischen dem homme naturel, dem Menschen in seiner ursprünglichen Natur, und dem état social, dem sozialisierten Menschen im Sinne Jean-Jacques Rousseaus, hervorheben. Es sind aber auch Bilder, die sich mit immateriellen Gegenständen wie etwa dem Mysterium des Schaffensprozesses, der Genialität, der Inspiration, den Grenzen zwischen Genialität und Wahnsinn, dem Denken, Hören und Verstehen von Musik befassen. Eine weitere Visualisierungsebene besteht in jenen Bildern, die seine Werke allegorisch darstellen, oder jenen, die die seelischen und emotionellen Regungen, also die Wirkungsmacht seiner Musik, erfassen möchten. All diese Bilder sind nicht allein Beethoven-immanent zu verstehen, vielmehr sind sie Stellvertreter vielfältiger Denk- und Kulturdiskurse der jeweiligen Zeit, die im konkreten Fall des Bildes versinnbildlicht werden und heterochronischen Prozessen unterliegen.

Abbildung 1: Ludwig Michalek (1859–1942), »Beethoven«, Radierung, 1927

Jedes Bild gleicht einer Übersetzung, einer medialen Transgression, die von der Biografik, von der Musik, aber auch von übergeordneten Diskursen philosophischer, ästhetischer oder sozialpolitischer Natur unmittelbar auf das Bild übertragen und dort neu formiert wird. Dabei funktionieren solche Bilder als Projektionen, die an die jeweiligen Zeit- und Raumparadigmen gekoppelt sind. Im 19. Jahrhundert sind eine Fülle an Künstlermythen entstanden, denn es ist das Jahrhundert, in dem der Geniebegriff in seiner ganzen Breite, von Immanuel Kants Geniebegriff ausgehend, angelegt wurde. Für Kant war nur der Künstler würdig, »genial« genannt zu werden. Eine Übertragung auf andere Kategorien von Menschen war für Kant nicht zulässig. Der Geniekult um Beethoven und der Mythos Beethoven bilden eine Einheit, aus der sich leicht erkennen lässt, warum Beethoven mit einer Reihe von Topoi besetzt wird, die der Genieästhetik des 19. Jahrhunderts verwandter sind als der Realität selbst.1 Für die Bildproduktion gilt somit, wie für die Biografik auch, der wiederholte Rekurs auf die Attribute des Genies: Menschenscheu, Einsiedlertum und in gewisser Weise Wahnsinn. Ein Wahnsinniger allerdings, der mit einem zwischen Melancholie und Rausch beseelten Gemüt, mit einer magischen Kraft der Inspiration und einer (göttlichen) Schöpfernatur ausgestattet ist. Konsequenterweise wird das Genie zur quasireligiösen Figur und der Kompositionsvorgang zum religiösen Akt und Erlösungsmoment zugleich erklärt (siehe etwa Moritz von Schwind, Beethoven-Triptychon, anonyme Zinkografie nach Zeichnungen von M. v. Schwind, 1873). Neben dem Geniekult und der Sakralisierung spielt das Attribut des Revolutionären eine dominante Rolle in der Mythomotorik Beethovens (siehe etwa Willibrord Joseph Mähler, Porträt von L. van Beethoven, 1804/05. Wien Museum).

Bildliche Strategien der Selbstprojektion

Wie die Visualisierung von Topoi und Metaphern funktioniert, die um die Persönlichkeit Beethovens und seiner Werke ringen, d. h. welche bildlichen Strategien dafür eingesetzt wurden, soll an den folgenden ausgewählten Beispielen gezeigt werden. Dabei soll den Fragen nach den Adressaten und der Funktionalität der Bilder nachgegangen werden.

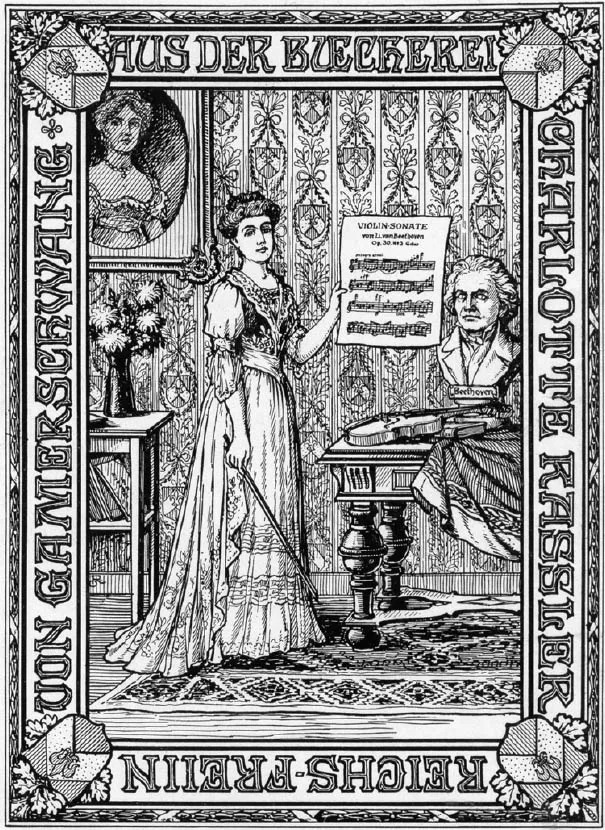

Zur Appropriation Beethovens durch die aristokratischen und bürgerlichen Kreise kommt es u. a. in einer Reihe multiplikatorischer Bilder, die in Form von Exlibris und Künstlerkarten Anwendung finden (siehe Abbildung 2 und Abbildung 3).

Abbildung 2: Oskar Julius Roick (1870–1926): Exlibris für die Freiin Charlotte Rassler von Gamerschwang, um 1900

Wenn die Reichsfreiin Charlotte Rassler von Gamerschwang sich neben Beethoven porträtieren lässt (Abbildung 2), wird neben ihrer Verehrung für den Komponisten einerseits an die Tradition des höfisch-aristokratischen Milieus Beethovens, andererseits an ihre eigene Nobilitierung appelliert. Beethovens Büste und die Violinsonate op. 30, Nr. 3 in G-Dur werden hier zu Bestandteilen einer Interieurinszenierung des Musiksalons einer Angehörigen des niederen Adels. Das klassische Porträt der Freiin, das hinter ihr an der mit den Adelswappen tapezierten Wand hängt, wird durch ein neues Porträt der selbstbewussten »Geigerin« im Dialog mit Beethoven subtil ersetzt. Aus der statischen, als Repräsentationsobjekt eines gesellschaftlichen Status dienenden Freiin wird eine Geigenvirtuosin, die die Violinsonate – ein anspruchsvolles und, vor allem im Hinblick auf formale Neuerungen, durchaus »innovatives« Stück, das, 1802 komponiert, in die sogenannte heroische Periode fällt – als Emblem ihrer Selbstrepräsentation/Selbstinterpretation im Sinne eines aristokratischen und hochbürgerlichen Bildungsideals demonstrativ in der linken Hand hält. Das ikonografische Programm ist dicht besetzt, denn es konkurrieren zwei Ebenen: die Darstellung der Freiin als Vertreterin eines Standes und der Freiin durch das Prisma Beethovens; das Bild ist dadurch in eine linke und eine rechte Seite symmetrisch geteilt. Der Innenraum eines Landguts oder Schlosses wird zum Wunschraum erhoben, zum Wunschraum einer Welt des Geistigen und somit des Auratischen, was durch die ikonische Präsenz Beethovens vermittelt wird. Dabei notiert das Bild den Begriff der Freiheit mit, die hier durch die Identifikationsfigur Beethoven in die Natur eines neuen Frauentypus des Fin de Siècle mit einfließt.

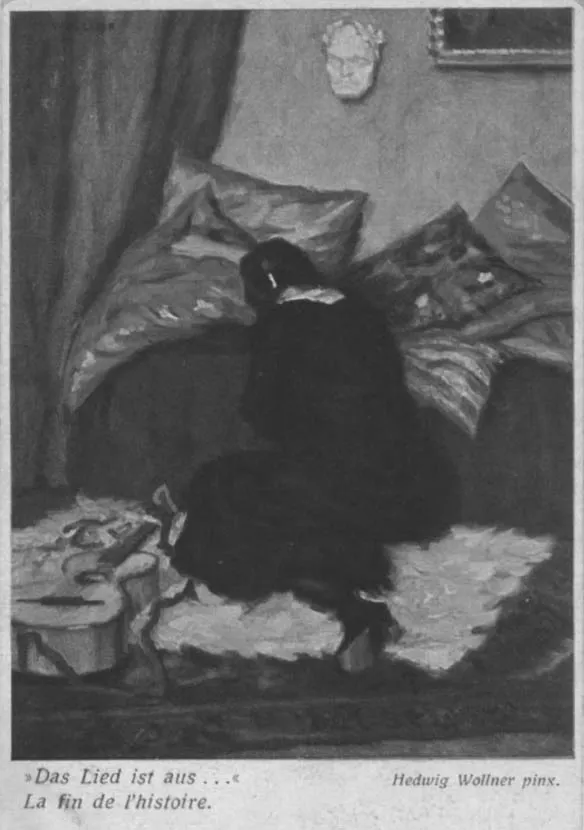

Abbildung 3: Hedwig Wollner (1890–1953), »›Das Lied ist aus …‹. La fin de l’histoire«, Künstlerkarte um 1915/1920

Das Grundmotiv solcher Bilder mit einer frauenspezifischen Form der Selbstrepräsentation sollte sich bis weit in das 20. Jahrhundert hinein perpetuieren. Die auf Abbildung 2 zu sehende Künstlerkarte (um 1915/1920) stammt von der an der Wiener Akademie der bildenden Künste ausgebildeten Künstlerin Hedwig Wollner (1890–1953) und trägt den Titel »Das Lied ist aus …«. La fin de l’histoire (Abbildung 3). Auch hier geht es um eine Selbstporträtierung im Dialog mit Beethoven. Die Gitarre auf dem Boden mit dem Verweis im Untertitel Das Lied ist aus … lässt auf Liebeskummer oder Trauer schließen. In der Tat spielt in der sich darauf beziehenden Szene die Musik eine symbolische, stellvertretende Rolle. Der Liederzyklus An die ferne Geliebte fungiert als Basismotiv, die Gitarre statt der Laute als Metapher im sechsten, von Alois Jeitteles verfassten Liedtext:

Nimm sie hin denn, diese Lieder,

die ich dir, Geliebte, sang,

Singe sie dann abends wieder

Zu der Laute süßem Klang.

Die Szene lässt sich nun als...

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Impressum

- Titel

- Inhalt

- Die Wiener Vorlesungen

- Birgit Lodes Jenseits der Einsamkeit: Beethoven am Hof und im Salon

- Melanie Unseld Von deformierten Erinnerungen und passgenauen Narrativen. Wie Beethoven-Bilder entstehen

- Susana Zapke Zur Versinnbildlichung von Musik und ihrer Wirkungsmacht

- Die Autorinnen