eBook - ePub

50 weitere archäologische Stätten in Deutschland - die man kennen sollte

- 192 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

50 weitere archäologische Stätten in Deutschland - die man kennen sollte

Über dieses Buch

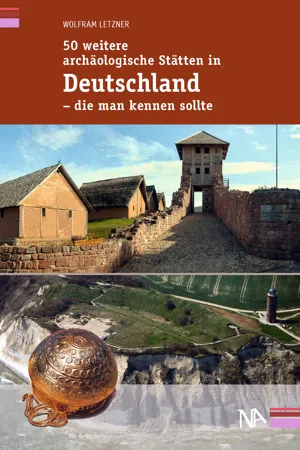

Wer mit offenen Augen durch Deutschland reist, findet bedeutsame Spuren, die Menschen längst vergangener Zeiten hinterlassen haben. Schon vor Jahrhunderten haben unsere Ur-Ur-Großväter archäologische Stätten erforscht und ihren Vorstellungen folgend konserviert oder rekonstruiert. Großartige Funde – etwa der Schatzfund von Eberswalde gelangten in die Museen und bilden dort aufgrund ihrer Einmaligkeit Highlights und wichtige Zeugnisse der Geschichte.

Mit den "50 weitere archäologischen Stätten Deutschlands – die man kennen sollte" werden jene Orte vorgestellt, die durch bedeutende Funde, historische Ereignisse oder eindrucksvolle Rekonstruktionen Zeugnis zur europäischen und deutschen Vergangenheit ablegen. Römische Denkmäler aus Regensburg und Schwarzenacker bis hin zu mittelalterlichen Stätten wie der karolingischen Kaiserpfalz von Paderborn. Dabei bedient sich der Band präziser Texte, Pläne und eindrucksvoller Fotografien. Darüber hinaus gibt er Aufschluss darüber, wo heute die Funde aufbewahrt und ausgestellt werden und bietet umfassend Kontaktdaten (Adressen, Telefonnummer, Homepages).

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu 50 weitere archäologische Stätten in Deutschland - die man kennen sollte von Wolfram Letzner im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Persönliche Entwicklung & Altertum. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Thema

AltertumBayern

Römische Kastelle am Limes – davon gibt es viele! Aber das Militärlager von Eining ist das einzige in Bayern, das fast vollständig ausgegraben ist und für Besucher als archäologischer Park aufbereitet, ein anschauliches Bild liefert.

45NEUSTADT AN DER DONAU – EINING: DAS RÖMISCHE KASTELL ABUSINA

Bayern

Das Ausgrabungsgelände des Kastells von Eining ist heute als Freilichtmuseum gestaltet und frei zugänglich. Es liegt etwa 500 m südlich des Ortes am Flüsschen Albens. Diese kleine Fluss gab dem Ort in römischer Zeit den Namen: Abusina, der in verschiedenen Schreibweisen überliefert ist. Das Lager gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO; es ist ein Bestandteil des Rätischen Limes, der hier als „nasser Limes“ geplant war.

Forschungsgeschichte

Die Erforschung des Ortes setzte bereits sehr früh ein. Durch Quellen wie die Tabula Peutingeriana, das Itinerarium Antonini und der Notitia Dignitatum wussten bereits die Gelehrten des 16. Jhs. über Lage und Existenz des Kastells Bescheid, zumal sich dies auch durch Inschriftenfunde weiter belegen ließ. Betrachtet man die deutsche Geschichte in den folgenden Jahrhunderten, so muss es nicht verwundern, dass Abusina wieder aus dem Gedächtnis der Leute verschwand. Erst im 19. Jh. – mit dem Entstehen des Bildungsbürgertums – rückte der Ort erneut in das Blickfeld des Interesses. Im Jahr 1879 war es der Pfarrer Wolfgang Schreiner, der die Forschungen anstieß und sogar mit eigenem Geld finanzierte.

Zu Beginn des 20. Jhs. – zwischen 1911 und 1920 – führte Paul Reinecke (1872–1958) im Rahmen seiner Tätigkeit beim Vorläufer des heutigen Landesdenkmalamtes systematische Ausgrabungen durch. Die Wirren der folgenden Jahrzehnte wirkten sich auch auf Forschungen in Eining aus. Erst 1968 wurden die Ausgrabungen durch die Römisch-Germanische Kommission wieder aufgenommen.

Da sich die Archäologie in den letzten Jahrzehnten zunehmend der Aufgabe bewusst wurde, die Forschungsergebnisse auch einem breiten Publikum zugänglich zu machen, entstand der Plan, das Kastellgelände in einen archäologischen Park umzuwandeln; dieses Projekt wurde schließlich 2011 realisiert. Dazu baute man eine Aussichtsplattform, von der aus der Besucher einen Überblick über den archäologischen Park bekommt. Schon von dieser Plattform fallen große Rahmen auf, die während eines Rundgangs den Blick des Besuchers auf bestimmte Objekte lenken und zusätzlich Informationen dazu liefern sollen. Außerdem gibt es große Tafeln, die mit Texten, Rekonstruktionen und Grundrissen wertvolles Wissen vermitteln.

Bedauerlich ist sicher, dass im archäologischen Park keine Funde präsentiert werden. Aufgrund der langen Forschungsgeschichte findet sich das Material in verschiedenen Museen der Region bis hin nach München.

Geschichte des Kastells

Über die Anfänge des Kastells sind wir glücklicherweise recht gut informiert, weil die Archäologen bei den Ausgrabungen die Gründungsinschrift entdeckte. Sie belegt, dass das Lager in der Regierungszeit des Titus (79–81 n. Chr.) angelegt wurde. Dabei tendiert die Forschung zum Jahr 80 n. Chr.

Genutzt wurde das Kastell durch die Cohors IIII Gallorum, deren Aufgabe darin bestand, die Donaugrenze zu sichern. Die Soldaten mussten sich mit einem Lager zufrieden geben, dessen Befestigung aus Holz und Erde errichtet war und die Innenbebauung wohl auch nur aus einfachen Fachwerkbauten bestand.

Diese Einheit blieb hier stationiert, bis gegen Ende der Regierungszeit Trajans (98–117 n. Chr.) eine andere Abteilung – ein Teil der Cohors II Tungrorum milliaria equitata, also eine Kavallerieeinheit – hier Quartier bezog. Dabei handelte es sich um etwa 500 bis 600 Mann. Ihre Stammeinheit blieb aber in Britannien. Zwischen 138 und 147 n. Chr. wurde die Cohors II durch die Cohors IIII aus dem gleichen Truppenverband ersetzt. Den Schluss in der Belegung des Kastells bildete ab 153 n. Chr. die Cohors III Britannorum equitata, wiederum eine Kavallerieeinheit. Sie blieb hier bis in das 5. Jh. n. Chr.

Der Umbau vom Holz-Erde-Kastell zur steinernen Festung wird in der Forschung zeitlich etwas unterschiedlich datiert. Die Maßnahme könnte bereits in der Regierungszeit Hadrians (117–138 n. Chr.) angesetzt werden, vielleicht auch etwas später. Dieser Neubau war nötig, weil man sich wohl der Bedrohung der Reichsgrenzen von außen bewusst war. Das zeigte sich schon bald in den Markomannenkriegen, in deren Verlauf sowohl Kastell und zugehöriges Lagerdorf zerstört wurde.

Man spricht davon, nach dem Wiederaufbau von Kastell und vicus sei eine Phase der Ruhe und des Wohlstandes eingekehrt, die bis zum Ende des 1. Drittels des 3. Jhs. gedauert habe. Jedoch führte Caracalla (211–217 n. Chr.) bereits im Sommer 213 n. Chr. einen Feldzug gegen die Alamannen durch, schaffte so zwar eine Ruhepause, die aber nur zwei Jahrzehnte währte.

Abb. 67 Eining. Römisches Kastell Abusina, Blick auf das praetorium (vorne) und die principia (hinten).

Bei dem ersten großen Angriff der Alamannen auf das Reichsgebiet wurde Abusina erneut zerstört, aber wieder aufgebaut. Im Frühjahr 254 n. Chr. ging das Lager erneut unter. Ein bedeutendes Zeugnis für diese Katastrophe ist ein Schatzfund im Jahr 1975, der sich heute in München befindet.

In der Folgezeit wurde das Kastell wieder aufgebaut, während das Lagerdorf aufgegeben wurde. Verschiedene Umstrukturierungen des Heeres brachten jedoch eine deutliche Verkleinerung der Truppe in Eining mit sich. Sie schrumpfte auf etwa 140 Soldaten, die sich in eine Kleinfestung in der Südwestecke des alten Lagers zurückzog. Diese Reduktion gilt als besonders ausgeprägt und wird auch für andere Kastelle diskutiert. Die Zivilbevölkerung des aufgegebenen vicus wurde auf dem restlichen Areal angesiedelt, sodass es möglich war, die alten Befestigungen zu unterhalten.

Um die Mitte des 5. Jhs. n. Chr. ging Abusina endgültig unter. Es deutet wohl einiges darauf hin, dass ein erneuter Angriff der Alamannen die Ursache dafür war.

Funde und Befunde

Der kurze Abriss zur Geschichte des Lagers verdeutlicht schon, dass die Archäologen bei ihren Ausgrabungen auf komplizierte Befunde stoßen mussten oder Schwierigkeiten hatten, einzelne Phasen zu klären. So hat sich von dem Holz-Erd-Kastell des 1. und frühen 2. Jhs. n. Chr. nichts erhalten. Die Forschung geht aber davon aus, dass sich die folgenden Bauphasen an dessen Grundriss und Maßen orientierten. Damit ergäbe sich eine Größe von 147 × 125 m, also ca. 1,8 ha. Diese Ansicht ist durchaus begründet, weil diese Dimensionierung der durchschnittlichen Größe eines Kohortenkastells mit Reiterei entspricht. Geklärt werden konnte aber, dass das Haupttor, die porta praetoria, nach Norden orientiert war, während dieses später nach Osten ausgerichtet war.

Über die Lagerbauten ab dem 2. Jh. n. Chr. sind wir besser informiert. Der erste große Unterschied zum früheren Lager bestand darin, dass es nun an drei Seiten von einem doppelten Spitzgraben umgeben war, von dem aber heute nichts sichtbar ist. Zur Donau hin war ein Graben überflüssig. Diese Gräben stellten sicher ein Hindernis für jeden Angreifer dar. Immerhin war jeder 8 m breit und 4 m tief. Die Wehrmauer wies eine Dicke von 1,4 m auf, war aber zusätzlich noch mit Erde hinterfüllt. In der Höhenentwicklung geht man von 5 m aus. Verstärkt wurde die Mauer durch Türme an den abgerundeten Ecken, an den Mauern selbst und an den vier Toren.

Das Lagerinnere folgte im Wesentlichen dem üblichen Schema. Standortverwaltung (principia und tabularia), das praetorium, Waffenkammer, Fahnenheiligtum und die Truppenkasse lagen im Zentrum (Abb. 67). Darum herum waren Werkstätten, Ställe, Mannschaftsquartiere usw. angeordnet. Von den zuletzt genannten Einrichtungen ist heute nichts mehr sichtbar.

Wie oben bereits angedeutet, wurde das Kastell in seiner letzten Nutzungsphase in ein Kleinkastell umgebaut. Die Forschung nutzt für solche Anlagen den Begriff Reduktionskastell. Für dessen Anlage nutzte man einen Teil der alten Befestigungen; zum Lagerinnere...

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Titel

- Impressum

- Inhalt

- Vorwort

- Schleswig-Holstein

- Mecklenburg-Vorpommern

- Brandenburg / Berlin

- Bremen

- Hamburg

- Sachsen

- Thüringen

- Niedersachsen

- Sachsen-Anhalt

- Nordrhein-Westfalen

- Rheinland-Pfalz

- Hessen

- Saarland

- Baden-Württemberg

- Bayern

- Landesmuseen

- Glossar

- Abbildungsnachweis

- Weitere Bücher