eBook - ePub

Volkswirtschaftslehre aus orthodoxer und heterodoxer Sicht

- 1,024 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Volkswirtschaftslehre aus orthodoxer und heterodoxer Sicht

Über dieses Buch

Das Lehrbuch zeigt vor dem Hintergrund einer kritischen mikro- und makroökonomischen Analyse alternative wirtschaftspolitische Ansätze auf, die von der vorherrschenden Mainstream-Ökonomie negiert werden.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Volkswirtschaftslehre aus orthodoxer und heterodoxer Sicht von Heinz-J. Bontrup,Ralf-M. Marquardt im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Economics & Economic Theory. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

1 Volkswirtschaftslehre als Sozialwissenschaften

Die heutige Volkswirtschaftslehre (VWL) als eigenständige Wissenschaftsdisziplin hat sich aus der klassischen Nationalökonomie, auch als Politische Ökonomie bezeichnet, herausgebildet. Anfangs basierte die klassische Nationalökonomie weitgehend auf den Vorstellungen des wirtschaftlichen Liberalismus im 19. Jahrhunderts und löste die Anschauungen des Merkantilismus und des Physiokratismus ab. Als Vorläufer der klassischen orthodoxen Nationalökonomie wird dabei immer wieder der britische Ökonom und Philosoph William Petty (1623–1687) angeführt, der die „unproduktiven“ Schichten in der feudalen vorkapitalistischen Ordnung zum ersten Mal kritisierte. Der endgültige Beginn der klassischen Lehre wird aber mit dem epochalen Werk von Adam Smith (1723–1790) aus dem Jahr 1776, der „Wohlstand der Nationen“, in Verbindung gebracht. Klassische Nationalökonomie wurde dabei ordnungstheoretisch immer gleichgesetzt mit Kapitalismus, den kein anderer wissenschaftlich so seziert hat wie Karl Marx (1818–193) in seinem ebenfalls epochalen Werk „Das Kapital“. Übrigens wurde in diesem Kontext auch von Marx der Begriff „Klassische Nationalökonomie“ geprägt.

Der heute weltweit dominante Kapitalismus bezeichnet dabei allgemein eine Funktionsweise von Gesellschaften, „die auf der Erzielung von Gewinn und der Vermehrung (Akkumulation) der hierfür eingesetzten Mittel (Kapital) durch ‚Warenproduktion mittels Waren‘ sowie durch den Kauf und Verkauf von Waren oder die Erstellung und den Verkauf von Dienstleistungen beruhen“ (Fülberth 2005, S. 12). Auch die an den Hochschulen gelehrte orthodoxe VWL beschäftigt sich allgemein mit den ökonomischen Aspekten des gesellschaftlichen Zusammenlebens in marktwirtschaftlich-kapitalistischen Ordnungen. Letzteres wird in der Regel aber nicht explizit erwähnt. Wir werden hier noch ausführlich darlegen, dass es aber auch andere wirtschaftliche Ordnungsformen, neben einer marktwirtschaftlich-kapitalistischen Ordnung, gibt, die jedoch in der orthodoxen VWL nur geringe wissenschaftliche Zuwendung erfahren (vgl. Kap. 8). Wir werden auch zeigen, dass die orthodoxe VWL sich mehr mit den Verwertungsinteressen der Kapitaleigentümer beschäftigt, als sich mit den Interessen der arbeitenden und für das Kapital mehrwertschaffenden Klasse ernsthaft auseinanderzusetzen oder gar zu identifizieren. Viele kritische Volkswirte sehen deshalb in der orthodoxen VWL auch nur eine „Wissenschaft im Interesse des Kapitals“.

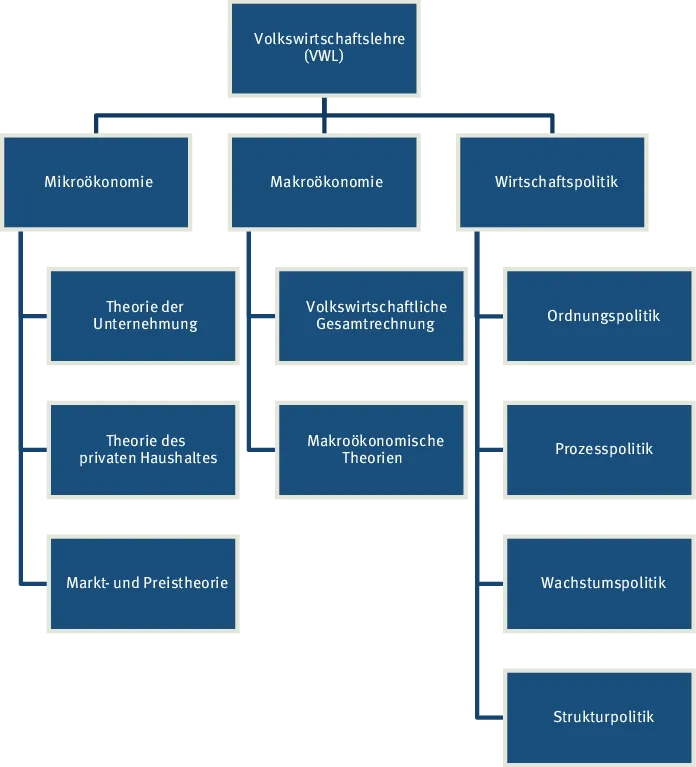

In der allgemeinen Wissenschaftssystematik gehört die VWL zur Sozialwissenschaft. Dabei wird die VWL in drei Teilbereiche untergliedert (vgl. Abb. 1.1): In der Mikroökonomie wird das Verhalten einzelner Unternehmen und Haushalte sowie deren Abstimmungsprozess über den Markt mithilfe von Preisanpassungen untersucht. Die Makroökonomie setzt sich mit gesamtwirtschaftlichen Phänomenen auseinander. Die datenmäßige Aufbereitung der ökonomischen Aktivitäten zwischen den zu den Sektoren Private Haushalte, Unternehmen, Staat und Ausland zusammengefassten Wirtschaftssubjekten erfolgt dabei in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Sie berücksichtigt auch den Wirtschaftskreislauf, der verdeutlicht, dass volkswirtschaftlich gesehen die Ausgaben des einen, die Einnahmen eines anderen Sektors sind. Wie in einem Kreislauf geht demnach gesamtwirtschaftlich nichts verloren. In der makroökonomischen Theorie wird analysiert, wie sich wichtige wirtschaftspolitische Zielgrößen, wie die Höhe der Güterproduktion, der Beschäftigung und des Preisniveaus, in einer Volkswirtschaft wechselseitig bestimmen.

Die (normative) Wirtschaftspolitik beschäftigt sich ausgehend von mikro- und makroökonomischen Erkenntnissen mit der Frage, wie Entscheidungsträger das wirtschaftliche Zusammenleben gestalten sollten, um ein Maximum an gesellschaftlicher Wohlfahrt zu erreichen. Ausgangspunkt ist dabei die Suche nach einer befriedigenden Lösung des Knappheitsproblems, ohne das es keine Notwendigkeit zum Wirtschaften gäbe. Unbegrenzt vielen Bedürfnissen steht schließlich nur eine bestimmte Menge an Produktionsfaktoren gegenüber, sodass auch nur begrenzt viele Güter zur Bedürfnisbefriedigung eingesetzt werden können. Dabei sind nicht nur materielle Güter (Autos, PCs, …), sondern auch immaterielle Güter (Gesundheit, Freizeitgestaltung, …) zu berücksichtigen. Mit Blick auf die einsetzbaren Produktionsfaktoren (auch: Ressourcen) ist zu unterscheiden zwischen:

- – Arbeit: menschliche Arbeitskraft in Form von unselbständig, also weisungsgebundenen Beschäftigten und Selbständigen;

- – Boden: als Immobilie, auf der der Produktionsprozess physisch erfolgt, als Veredlungsmittel in der Agrarproduktion oder für den Rohstoffabbau;

- – Kapital: Sachkapital als über die Nutzungsdauer kontinuierlich in die Endprodukte eingehendes Bestandskapital (Maschinen, Gebäude, …) und als Verbrauchskapital (Rohstoffe, Halbfertigprodukte, …), das vollständig im Produktionsprozess veredelt wird

- – und Umwelt: saubere Luft und sauberes Wasser werden ebenfalls in der Produktion als Ressource der Natur beansprucht (vgl. Statistisches Bundesamt 2014, S. 11).

Arbeit, Boden und Umwelt gelten dabei als „elementare“ bzw. „originäre“, also nicht durch den Wirtschaftsprozess selbst herzustellende Produktionsfaktoren. Kapital hingegen ist ein „abgeleiteter“ Produktionsfaktor, d. h. er musste zuvor aus dem Einsatz anderer Ressourcen hergestellt werden. Arbeit, Boden und Kapital sind dabei die klassischen Faktoren der traditionellen Ökonomie. Üblicherweise ist ihr Einsatz mit Kosten verbunden, die durch Geld zu begleichen sind. Saubere Umwelt hingegen wird zwar ebenfalls im Produktionsprozess eingesetzt. Üblicherweise ist dafür aber kein Preis zu entrichten, obwohl der Gesellschaft bei ihrem Einsatz Kosten in Form der Umweltverschmutzung und ihren Folgen entstehen. Es handelt sich um „externe Kosten“, die von den Unternehmen zur Befriedigung des Güterangebotes für die Verbraucher verursacht, in der internen Wirtschaftlichkeitsrechnung der Verursacher aber nicht berücksichtigt werden. Gleichwohl gilt es, unter Beachten der externen Kosten auch mit diesen „weichen“ Produktionsfaktoren schonend und erhaltend (also: nachhaltig) umzugehen.

Abb. 1.1 Teilgebiete der VWL. Quelle: eigene Darstellung.

Um die Bedürfnisbefriedigung zu optimieren, sollte grundsätzlich das ökonomische Prinzip in seinen beiden Erscheinungsformen eingehalten werden:

- – Bei gegebenem Mitteleinsatz soll ein maximales Befriedigungsniveau erreicht werden (Maximalprinzip).

- – Ein gegebenes Befriedigungsniveau soll mit einem minimalen Mitteleinsatz erreicht werden (Minimalprinzip).

In beiden Fällen wird eine Verschwendung knapper Ressourcen vermieden. Bei der Umsetzung sind Mechanismen zu finden, die das Allokations- und das Distributionsproblem lösen. Die Lösung des Allokationsproblems setzt im Idealfall voraus:

- – Alle verfügbaren Produktionsfaktoren werden auch eingesetzt.

- – Welche Güter erzeugt werden, orientiert sich an der Dringlichkeit der Bedürfnisse.

- – Der Zugriff auf den knappen Pool der Produktionsfaktoren wird nach der Produktivität des Faktoreinsatzes organisiert. Die Produktivität misst dabei, wie viel Einheiten an Güteroutput pro Einheit an Faktoreinsatz erzeugt werden. Es sollte zuerst derjenige zugreifen können, der mit den noch nicht eingesetzten Mitteln maximal viel Bedürfnisbefriedigung erreicht.

Nachdem der verfügbare „Güterkuchen“ erzeugt wurde, gilt es, ihn bei der Lösung des Distributionsproblems so zu verteilen, dass die verfügbaren Güter zunächst dort eingesetzt werden, wo sie die höchste Bedürfnisbefriedigung erzielen.

Bei der Gestaltung der zur Lösung verwendeten Mechanismen gibt es in mehreren Bereichen Betätigungsfelder für die Politik. In der Ordnungspolitik (vgl. Kap. 8) geht es darum, die allgemeinen Spielregeln für die Akteure festzulegen. Dazu zählen

- – die Entscheidung über das Zulassen oder Nichtzulassen von Privateigentum an Sachkapital und die Mitbestimmungsfrage von Beschäftigten und anderen Stakeholdern in den Unternehmen,

- – aber auch die Frage, inwieweit das einzelwirtschaftliche Verhalten im Produktionsprozess sowie beim Konsumieren über den Markt ausgesteuert

- – und welche Rolle der Staat dann bei einer Korrektur von Ergebnissen auf einzelnen Märkten oder in der Gesamtwirtschaft im Grundsatz spielen soll.

- – Dazu kann mit Blick auf das Distributionsproblem insbesondere auch die Verteilungspolitik gezählt werden, bei der es um eine Umverteilung von Einkommen und Vermögen über Steuern und Abgaben auf der einen und Transferleistungen auf der anderen Seite geht.

Die Prozesspolitik analysiert, ob und wie der Staat kurz- bis mittelfristige gesamtwirtschaftliche Fehlentwicklungen, wie etwa einen Konjunktureinbruch, innerhalb des ordnungspolitischen Rahmens korrigieren kann. In der Strukturpolitik geht es um die Frage, wie die Politik mit den regionalen und sektoralen Auswirkungen des langfristigen Wandels in der Zusammensetzung der Wertschöpfung umgehen soll. Im Mittelpunkt der Wachstumspolitik stehen Überlegungen, was die Politik tun kann, um längerfristig die Güterversorgung zu verbessern. Dazu gehört aber nicht nur der Blick auf die Quantität der Versorgung, sondern auch auf die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit (sogenanntes „Qualitatives Wachstum“).

1.1 Wissenschaftliche Unschärfe der VWL

Insgesamt beschäftigt sich die VWL (unter grundsätzlich marktwirtschaftlich-kapitalistischen Bedingungen) mit Themen von hoher universeller Relevanz wie Güterversorgung, Gerechtigkeit, Machtausbeutung an Märkten, Arbeitslosigkeit, die Rolle des Staates u. a. beim Ausbau der Infrastruktur, der Bildungsförderung und bei der Regulierung von Märkten. Die auch auf ökonomische Missstände zurückzuführende Auflösung sozialistischer Systeme auf der einen Seite, das Versagen des Kapitalismus im Zuge der Finanzmarktkrise 2007 und der Eurokrise (vgl. Kap. 3.4.2 und Kap. 7.3.7) auf der anderen Seite verdeutlichen beispielhaft, welche gesellschaftliche Sprengkraft dabei von staatlich unzureichend ausgesteuerten Volkswirtschaften ausgeht. Ein weiterer Beleg dafür ist das Aufbegehren der „Gelbwesten“ in Frankreich im Jahr 2018/19. Es wurde zwar durch die Einführung einer neuen Steuer auf Benzin und Diesel ausgelöst, im Wesentlichen war es aber auf das wirtschafts- und sozialpolitische Vernachlässigen einkommensschwacher Bevölkerungsschichten durch die Regierung von Emmanuel Macron zurückzuführen. Die Aufstände zeigten, dass aufgestaute Wut selbst in wohlhabenden Ländern in vorrevolutionäre Auseinandersetzungen eskalieren kann. In der Spitze nahmen frankreichweit über 300.000 Menschen an den teilweise gewaltsamen Protestaktionen teil (vgl. Kasten: „Gelbwesten-Bewegung“).

„Gewalt eskaliert bei Gelbwesten-Demonstrationen in Paris[…] Paris erlebt ein drittes Wochenende der Gewalt. Am frühen Samstagabend breiteten sich die Straßenschlachten auf die Viertel abseits der Champs Elysées und des Triumphbogens aus, […]. Zahlreiche Bankfilialen wurden zerstört, Autos umgestürzt und angezündet. Mobilisierte Schlägergruppen waren unterwegs, […]. […] Währenddessen forderten Soziologieprofessoren und Vertreter der extremen Linken und Rechten in Talkshows, man müsse Verständnis haben für ‚die Wut des Volkes, die sich hier entlädt‘. […]Was wollen die Gelbwesten erreichen? In der Nähe des Triumphbogens sagten Jugendliche […]: ‚Weniger Steuern und dass Macron abhaut.‘ Und dann? ‚Wählen wir einen neuen Präsidenten, am besten Marine Le Pen‘. Was soll dann besser werden? ‚Die schmeißt die Ausländer raus, die arbeiten nicht und liegen uns auf der Tasche.‘ sagt einer […]. Ein anderer widerspricht: Die Ausländer solle man in Ruhe lassen, aber Macron müsse weg. […] Der Ärger über hohe Steuern sitzt bei vielen Franzosen tief, die aber im selben Atemzug bessere staatliche Dienstleistungen fordern.“ (Handelsblatt Online 2018)„Was ist eigentlich in Frankreich los? Die Gelbwesten und die unfassbare Wut im LandDas war schon bei der französischen Revolution so. Was die Leute umtreibt, sind die ökonomischen Probleme. Wenn man nicht genug Geld für Essen oder die Wohnung hat, wenn man seinen Kindern kein besseres Leben ermöglichen kann, das ist der Ausgangspunkt für eine Revolution. Die Gelbwesten sind wie die Französische Revolution eine sehr heterogene Bewegung. […] Auch heute ist es eine Bewegung unterschiedlichster Menschen, die ein gemeinsames Ziel vereinigt: mehr Gleichheit“ (Vuillard 2019).

Trotz der hohen gesellschaftlichen Bedeutung des Fachs VWL hielt sich die Zunft deutscher Volkswirte aber lange Zeit vornehm aus der politischen Debatte heraus. Erst in den 1980er-Jahren verließen viele Ökonomieprofessoren ihren Elfenbeinturm und mischten sich seitdem sogar mit populärwissenschaftlichen Beiträgen in die öffentliche Diskussion ein. So stellte sich der damalige Präsident des ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn, in einem Sachbuchbestseller die Frage: „Ist Deutschland noch zu retten?“ Als Kern aller Probleme führte er aus (2003, S. 89): „Viele Politiker und Gewerkschafter versuchen, sich dem Markt zu widersetzen, indem sie ihm höhere Löhne aufzwingen. […] Das ruft die Arbeitslosigkeit hervor […].“ Als Maßnahme empfahl er, die Löhne drastisch zu senken (vgl. Sinn 2003, S. 95).

Peter Bofinger, als damaliges Mitglied des Sachverständigenrates gleichermaßen bekannt, konterte diese Forderung jedoch in seinem Buch „Wir sind besser als wir glauben“ (2005, S. 184 u. 187) mit: „Lohnzurückhaltung...

Inhaltsverzeichnis

- Title Page

- Copyright

- Contents

- Einführung

- Abkürzungsverzeichnis

- Variablenverzeichnis

- 1 Volkswirtschaftslehre als Sozialwissenschaften

- 2 Orthodoxe Mikroökonomie

- 3 Mikroökonomie aus heterodoxer Sicht

- 4 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und Wohlfahrtsmessung

- 5 Makroökonomie: Orthodoxe und heterodoxe Paradigmen der VWL

- 6 Allgemeine Wirtschaftspolitik: Ziele und orthodoxe sowie heterodoxe Konzepte

- 7 Ausgewählte Bereiche der Wirtschaftspolitik

- 8 Ordnungspolitik und Vision einer Wirtschaftsdemokratie

- Literaturverzeichnis

- Stichwortverzeichnis