MEDIEN DER SORGE

—

Einleitung in den Schwerpunkt

Krisen und Konzepte ‹radikaler Sorge›

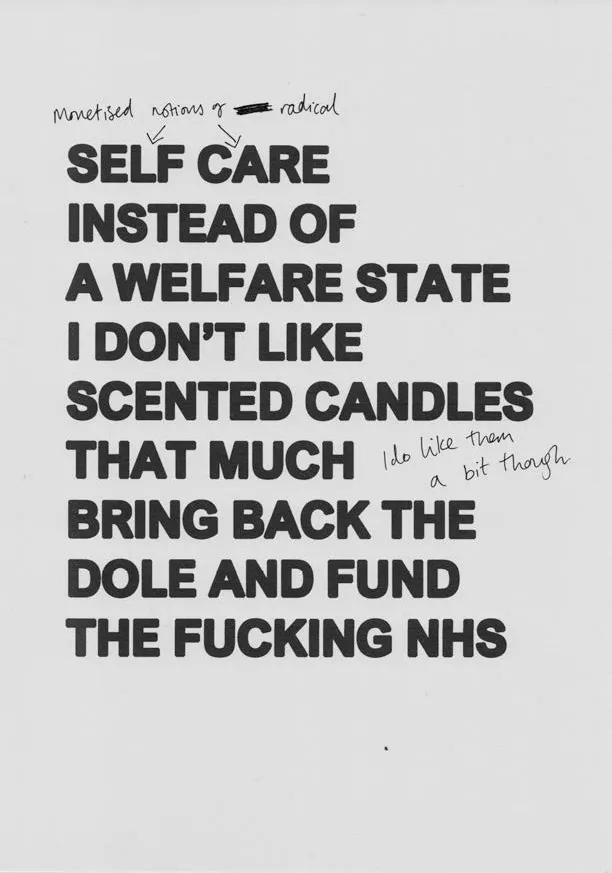

Konzepte der Sorge haben jüngst eine starke Politisierung erfahren. Dies erfolgte nicht nur vor dem Hintergrund der sogenannten Coronakrise und der durch sie offenbarten Fürsorge-, Vorsorge- und Versorgungskrise mit ihrer sozialpolitisch bislang konsequenzlosen Debatte um Reproduktions- und Pflegearbeit.1 Schon knapp vor der global pandemischen Lage im März 2020 dokumentierten die Debattenbeiträge der US-amerikanischen Zeitschrift Social Text zum Schwerpunkt ‹Radical Care›2 eine Politisierung von Sorge- bzw. Care-Konzepten als Kritik fortgesetzter Prekarisierungen. Auch der Ende 2020 erschienene Schwerpunkt der Zeitschrift Behemoth zu ‹Ambivalenzen sorgender Sicherheit›3 adressierte anhand des Sorge-Begriffs Widersprüche post- / wohlfahrtsstaatlicher Gesellschaften zwischen Fürsorge und Kontrolle.4 So werden die unterschiedlichen Effekte der gegenwärtigen Sorgekrise für Lohnarbeiter*innen, Migrant*innen, queere Personen, be_hinderte Personen und Marginalisierte durch die Coronakrise zugleich offengelegt und radikalisiert.

Ansätze wie ‹Radical Care› adressieren die ambivalenten und differenten Dimensionen von Sorge aus der Perspektive intersektionaler, queer / feministischer und antirassistischer Anerkennungskämpfe in Gesellschaften, die Schutz und Pflege ungleich verteilen. Anhand der Geschichte von ‹Care Communities› der AIDS-Krise thematisiert etwa Mike Laufenberg Versuche des Überlebens angesichts einer ungleichen Prekarisierung von Leben in biopolitischen Gesellschaftsformen, die spezifische ‹Immunopolitiken› um Risiko, Ansteckung und Einhegung unterhalten.5 Zeitgenössische «Ambivalenzen sorgender Sicherheit» in Post- / Wohlfahrtsstaaten verweisen auf Schutz- und Sicherheitsdispositive, die gefährdete und gefährliche Körper und Risikogruppen unterscheiden. Diese Dispositive werden ebenso als Anlass für notwendige Revisionen und Repolitisierungen von Sicherheitsbegriffen identifiziert wie als Ausgangspunkt für Spekulation auf alternative soziale und politische Formen von Sorge, Solidarität und Schutz.

Damit nimmt die neue Debatte um Sorge bzw. Care Ambivalenzen auf, die den Worten etymologisch eingeschrieben sind, und bettet sie in eine Diagnose kontemporärer bio- / politischer Verhältnisse: Meint ‹Sorge› zunächst Kümmern und Fürsorge, hängt sie zugleich mit (historischen) Formen der Regierung und der Verbesserung des Wohlergehens zusammen. Ebenso adressiert sie ‹Besorgnis›, also unangenehme Affekte der Unruhe und Gefahr. Ähnlich hierzu rufen die englische Formulierung ‹to (not) care for› und die französischen Semantiken um ‹souci› die Frage des Kümmerns und Sorgetragens auf. Auch ‹care› verweist in einer alten Bedeutungsdimension auf negative Gefühle wie Leiden, Kummer und Trauer. Damit kennzeichnet die verschiedenen Etymologien und Semantiken der ‹Sorge› ein Schillern zwischen Aspekten der Pflege, des Kümmerns, auch der Fortsetzung bzw. Reproduktion und solchen des Affekts.

Für die Medienwissenschaft werfen diese aktuellen Diskussionen nicht zuletzt die Frage nach den Medien der Sorge – ihrer Ästhetiken wie ihrer Politiken – auf. Denn im Unterschied zur neoliberalen Geschichte der Selbstsorge, deren intrinsische Verwicklung in moderne Biopolitiken von Autor_innen wie Beate Ochsner, Andrea Seier, Gerrit Fröhlich und Thomas Waitz auch im Hinblick auf ihre Techniken thematisiert wurde,6 weisen Konzepte ‹radikaler› Sorge moderne westliche Individualisierungen zurück. Sie fordern damit Per-spektiven ein, die (1) Sorge umweltlicher, situierter und in spezifische Techno-, Wissens- und Materialpolitiken verwickelt entwerfen; und versuchen (2) anhand von Sorge-Konzepten eine fundamentale Relationalität dieser Politiken erst beschreibbar zu machen – als Netze von Abhängigkeit und Verantwortung. Aus der Perspektive feministischer Materialismen entwirft etwa María Puig de la Bellacasa eine spekulative Ethik der Sorge, die Politiken der Verantwortung mit einer posthumanistischen Sensibilität für ‹more than human worlds› engführt.7

Anschlussfähigkeit und Produktivität dieser Ansätze für die Medienwissenschaft erproben verschiedene Beiträge des vorliegenden Schwerpunktes. Sie setzen damit unter anderem die Fragestellungen der in den Science and Technology Studies (STS) situierten feministischen Materialismen in Relation zu medienwissenschaftlichen Diskursen über Daten, Infrastrukturen, Ökologien, Zeitlichkeiten und Materialitäten. Damit werden Desiderate hinsichtlich der je veranschlagten spezifischen Verhältnisse von Wissenspolitiken und Technologien adressiert und zugleich neue Felder für Medientheorien der Sorge erschlossen. So plädiert KATRIN M. KÄMPF in ihrem zwischen Medienwissenschaft, feministischer STS und Surveillance Studies situierten Beitrag dafür, Daten selbst Sorge zukommen zu lassen: Nicht erst die Digitalisierung von Daten und Datenderivaten im Spannungsfeld verkörperter Subjekte und ihrer Datenspuren mache eine körper- und subjektivierungspolitische Intervention dringend. Schon der Anschlag der niederländischen Widerstandsorganisation PBC auf das Zentrale Einwohner_innenmeldeamt Amsterdams 1943 bilde die Vorgeschichte zu aktuellen migrationspolitischen Forderungen nach einer Löschung biometrischer Daten aus EU-Datenbanken und mache deutlich, dass die Unterscheidbarkeit zwischen Subjekten und Daten zu einer Frage des Überlebens werden kann. Das Verhältnis von Medien und Sorge müsse daher, so Kämpfs Vorschlag, ‹technökologisch› gedacht werden.

Anhand der gegen-forensischen Arbeit der Agentur Forensic Architecture untersucht LISA STUCKEY medienökologische Komplexe um technische Zeug_innenschaft und materiell-sensorisches Empfinden als Verfahren der Rechtspflege, der reparativen Gerechtigkeit und der Fürsprache. Damit antworten die Interventionen von Forensic Architecture laut Stuckey auf das wohlfahrtsstaatliche Versprechen, Verbrechen aufzuklären. Stuckey identifiziert die Architektursimulationen zugleich als Mittel eines Affektentzugs und als Verlagerung der Verletzlichkeit und des Empfindens von Körpern auf Räumlichkeiten in einer Ästhetik, die eigene Pathosformeln ausbilde.

Direkt auf Puig de la Bellacasa beziehen sich die Beiträge von NAOMIE GRAMLICH und KATRIN KÖPPERT in ihren unterschiedlichen Vorschlägen, Medienwissenschaft zu dekolonialisieren: Gramlich verknüpft den Entwurf eines Materialismus der Sorge mit der Mediengeologie und der medienwissenschaftlichen Infrastrukturforschung anhand der Kupfermine Tsumeb in Namibia und tritt für eine epistemische Verschiebung hin zu post_kolonialen und de_kolonialen Mediengenealogien ein. Diese Arbeit an den eigenen Narrativen identifiziert Gramlich selbst als Form der Sorge. Während die Gewalt von Rassismus und ‹Ökolonialität› bestehende Netzwerke in Namibia ‹irreparabel› aufgetrennt habe, müsse die Medienwissenschaft sich der Herausforderung stellen, die post_kolonialen Bedingungen medialer Infrastrukturen mitzubedenken.

Auch Köpperts Text befragt vor dem Hintergrund der post_kolonialen und de_kolonialen Medien- und Materialgeschichte des Black Atlantic die eigene Wissenspolitik als Frage von Verantwortung. Anhand der Arbeit Chorus of Soil der Künstlerin Binta Diaw stellt sie afro-futuristische Spekulationen auf offene Zukünfte und mögliche Intaktheit vor. Sämlinge aktualisieren laut Köppert in Diaws Arbeit die Erde selbst als relationale Infrastruktur der Sorge und des Lebens. Dabei weist Köppert darauf hin, dass der posthumanistische Gestus eines nicht mehr nur anthropozentrisch gedachten Konzeptes von Sorge durchaus spannungsreich auf afro-futuristische Konzepte trifft, die den historischen Ausschluss Schwarzer Subjektpositionen aus der Kategorie Mensch thematisieren.

Genealogien der Sorge – Subjektivierung und Gouvernementalität

Nicht nur hinsichtlich der Frage nach dem Status der Subjektkritik sind aus medienwissenschaftlicher Perspektive seit der von Michel Foucault unternommenen Arbeit an einer Genealogie der Sorge einige Potenziale und Anschlussmöglichkeiten offen. Denn Foucault versteht die Sorge dezidiert als Technik. Damit taucht die Frage nach der Sorge gerade nicht, wie schon Friedrich Balke bemerkt hat,8 als ‹ethische Wende› oder ‹Wende zum Subjekt› auf, sondern Foucault fasst seine Theorie der Machtbeziehungen in ihrer...