Zwischen Exzentrik und Emanzipation: Ein Modellentwurf

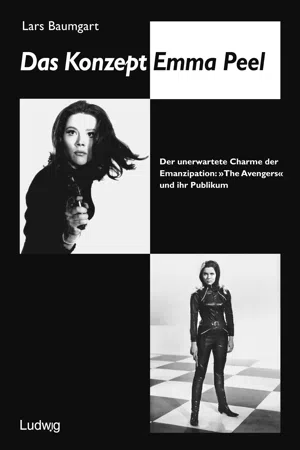

Patrick Macnee als John Steed und Diana Rigg als Emma Peel in The Avengers sind eines der markantesten und bis heute populärsten TV-Phänomene der 60er Jahre.3 Doch da die 51 in dieser Besetzung produzierten Folgen, die auch die Grundlage für diese Untersuchung bilden, nur zwei Staffeln von insgesamt 187 Episoden der Serie darstellen, soll zunächst – im Sinne der Vollständigkeit – der Produktionshintergrund der Avengers betrachtet werden.

Mit Schirm, Charme und Melone: Notizen zur Serie

Als Programm der privaten britischen Fernsehgesellschaft ABC und deren Tochter ITV ging The Avengers erstmals 1961 auf Sendung. Ausgangsmotiv des Plots war die versehentliche Ermordung der Verlobten des Arztes Dr. Keeler, der fortan 26 Episoden lang versuchte, diesen Mord aufzuklären. Geheimagent John Steed (von Anfang an: Patrick Macnee) war dem kriminalistisch unbeholfenen Mediziner dabei behilflich (daher auch der Serientitel »Die Rächer«). Im Mittelpunkt der einzelnen Episoden stand aber jeweils ein gewöhnlicher Krimi-Plot, in den Keeler und Steed am Rande ihrer Mordermittlungen verwickelt wurden.

Die zweite Staffel (1962–1963) wurde bereits mit anderer Besetzung produziert. John Steed wurde zur Hauptfigur und ihm zur Seite trat Cathy Gale, eine verwitwete Anthropologin mit Hang zu Abenteuerlust und bestens vertraut mit Judo und dem Gebrauch von Schusswaffen. Mit ihr wurde bereits der Frauentyp in The Avengers angelegt, der mit Emma Peel dann später erfolgreich weiterentwickelt wurde. Außerdem gewannen die Plots einen neuen Hintergrund: Durch das Ausscheiden der Keeler-Figur umging man die Gefahr einer sich ins Endlose ziehenden Mörderjagd, die vor dem Hintergrund der eigentlich fokussierten, abgeschlossenen Episodenhandlungen als verbindende Rahmung früher oder später ohnehin an Reiz verliert (eine Gefahr, der dann zwei Jahre darauf Dr. Richard Kimble in The Fugitive [Auf der Flucht] erlag). Mit Steed als Hauptperson wandten sich die Produzenten nun mehr dem Agenten- und Spionagemillieu zu, wodurch Raum geschaffen wurde für die später typischen Science-Fiction-Elemente.

Honor Blackman drehte als Cathy Gale zwei Staffeln mit je 26 Folgen, bevor sie die Serie verließ (nicht zuletzt, um als Pussy Galore in Goldfinger James Bond zu verfallen!).

Alle drei Staffeln liefen im britischen Fernsehen bereits mit großem Erfolg, doch erst ab der vierten Staffel und dem Auftreten Diana Riggs als Emma Peel wurde The Avengers auch international bekannt und schließlich auch in Deutschland populär.

Diana Rigg drehte zwischen 1965–1968 insgesamt 50 Folgen und verließ die Serie auf dem Höhepunkt ihres Erfolges (nicht zuletzt, um später dann als Teresa Vicenzo in On Her Majesty’s Secret Service James Bond zu verfallen!). Die letzte Emma-Peel-Episode ist allerdings erst die erste Folge der sechsten Staffel, in der sie ihren Abschied nimmt und gleichzeitig ihre Nachfolgerin Tara King (Linda Thorson) eingeführt wird. Mit dieser sechsten Staffel (1969 – 31 Episoden) nahm man auch einige konzeptionelle Änderungen vor, insbesondere bezüglich der weiblichen Hauptrolle (dazu mehr unter Formen der Rezeption einer moderaten Revolution).

Nach rapide sinkendem Publikumsinteresse wurde die Serie eingestellt, bis die Produzenten 1976 mit The New Avengers einen Wiederbelebungsversuch wagten. Im Mittelpunkt stand wieder John Steed mit seinen neuen Partnern Mike Gambit (Gareth Hunt) und Purdey (Joanna Lumley – die zwar nur in einer kleinen Rolle aber immerhin doch James Bond verfallen war in On Her Majesty’s Secret Service!). Diese Neuauflage überstand aber ebenfalls nur eine Saison und so wurde die Serie nach insgesamt 187 Folgen dann endgültig eingestellt.

Gerade die Emma-Peel-Episoden zum Gegenstand dieser Untersuchung zu machen, hat folgende Gründe: Der markante Frauentypus, der maßgeblich Ausschlag gab, wurde zwar in der Cathy-Gale-Figur bereits angelegt, doch in seiner Konsequenz nicht so deutlich formuliert, wie später dann bei Emma Peel und vor allem nicht mit solch einem Erfolg und solch weiter Verbreitung (in Deutschland waren die ersten drei Staffeln bis heute nicht zu sehen). Gleichzeitig erwies sich auch die Post-Emma-Peel-Ära wieder als Rückschritt, wie sich später noch zeigen wird, so dass die Jahre 1965 bis 1968 für The Avengers also in vielerlei Hinsicht einen Höhepunkt markieren.

Die deutsche Erstausstrahlung der Serie begann im ZDF am 18.10.19664 mit insgesamt 13 Folgen der ersten, noch schwarzweißen, Emma-Peel-Staffel. Das übrige Material der Staffel hielt die zuständige Redaktion für »zu sadistisch oder zu versponnen«5 und »zu unmöglich für deutsche Augen […], makaber wohl und auch noch mehr sexy, als das Fernsehen erlaubt«.6 Nach einer kurzen Pause wollte man dann mit der zweiten – bereits in Farbe produzierten – Staffel fortfahren. Heftigste Publikumsreaktionen führten jedoch dazu, dass vier zuvor gestrichene Folgen doch noch ausgestrahlt wurden.7 Die restlichen 9 Episoden der ersten Staffel hatte das ZDF dennoch abgelehnt.8

Auch aus der zweiten Staffel wurden fünf Folgen ausgesondert, von denen zwei Episoden im September 1969, nachdem die Serie im ZDF bereits ausgelaufen war, als abendfüllendes Programm im Kino ihre deutsche Premiere hatten unter dem Titel: Emma Peel: meine tollsten Abenteuer mit John Steed.

Für diese Arbeit nun lagen als Ausgangsmaterial alle 51 Episoden mit Emma Peel in der deutsch synchronisierten Fassung, einige zudem auch im Original (Folge 7 nur im Original), vor. Zur Bezeichnung der einzelnen Folgen werden die deutschen Episodentitel und zur Numerierung die ursprünglich vorgesehene Reihenfolge dienen, d.h. die Reihenfolge der englischen Erstausstrahlung, die aufgrund der ZDF-Auswahl naturgemäß durcheinander geriet.9 Die Folgen, die das ZDF nicht sendete werden mit ihren Originaltiteln bezeichnet, um eine Unterscheidung zu gewährleisten, die für die Untersuchung sinnvoll erscheint, da die vom ZDF betriebene Selektion hinsichtlich der verschiedenen Analyseaspekte – insbesondere der zeitgenössischen Rezeption – letztlich nicht uninteressant ist.

Auch The Avengers war allen Restriktionen der bereits damals üblichen und bis heute nicht wesentlich sensibleren Verfahrensweise im Umgang mit ausländischem Serienmaterial ausgesetzt. Die bereits erwähnte Nicht-Einhaltung der Original-Reihenfolge stellt in diesem Fall noch einen verschmerzbaren Eingriff dar, da die in sich abgeschlossenen Episoden von sich aus keine zwingende Reihenfolge erfordern, zumal nach der ersten Keeler-Staffel auch eine inhaltlich übergeordnete Gesamtstruktur nicht mehr existierte. Insofern entstanden auch keine spürbaren »Lücken« durch das Streichen ganzer Folgen. Zudem wurde aber auch noch in den einzelnen Episoden geschnitten, wobei die angelegten Maßstäbe für die Editionskriterien der Redakteure heute kaum mehr nachvollziehbar sind. Laut Franziska Fischers Episodenführer10 ist die deutsche Fassung generell um jeweils 5 Minuten gekürzt auf das typische 45-Minuten-Format gebracht worden. Eine stichprobenartige Überprüfung bestätigt dies jedoch nicht: In einigen Fällen wurde geschnitten – z.B. in Filmstar Emma Peel (Folge 37) fielen gleich mehrere Szenen der Schere zum Opfer – andere weisen hingegen keinen Unterschied zum Original auf, so dass die vorgenommenen Eingriffe – mal ungeachtet der prinzipiell fragwürdigen Rücksichtslosigkeit einer solchen Reduktion gegenüber den ästhetischen Ansprüchen der Serie – wohl als eher marginal betrachtet werden können,11 gerade wenn man The Virginian (Die leute von der Shiloh-Ranch) in Erinnerung ruft: hier war jede Episode um durchschnittlich siebzehn Minuten (!) gekürzt.12

Auch bezüglich der Synchronisation fällt beim Vergleich eine gewisse Eigenständigkeit im Umgang auf: Vieles in der deutschen Fassung entspricht nicht dem englischen Original. Doch auch hier muss man eingestehen, dass – neben den generellen Komplikationen von Übersetzungen – die Verwandtschaft doch weitestgehend gewahrt und auf grob verändernde oder gar verfälschende Eigenmächtigkeit (wie etwa bei Rainer Brandts Synchronisation von The Persuaders [Die zwei]) verzichtet wurde,13 so dass man also auch aus der deutschen Bearbeitung ein nahezu authentisches Bild der Serie gewinnen und Manfred Durzaks Ermahnung in diesem Falle vernachlässigen kann, ausländische Serien »nicht nach den von deutschen Fernsehredakteuren hergestellten Schnittmustern zu beurteilen«.14 Abgesehen davon, dass gerade diese »Abfallprodukte« – wie Durzak sie auch nennt – zur Beurteilung einer nationalen Fernsehgeschichte oder auch Rezeptionsästhetik von immanenter Bedeutung sind.

Der deutsche Fernsehzuschauer der 60er Jahre bekam also bereits ein nahezu unverfälschtes Bild von John Steed und Emma Peel vermittelt, wenngleich ihm einige markant von den festen Strukturen der Serie abweichende Episoden schlicht vorenthalten wurden. Inwiefern dieser »Zwangsverzicht« im Sinne der »Volkserziehung« das hier noch zu entwickelnde Modell beeinträchtigt, wird sich zeigen, dass aber auch The Avengers trotz allem weitestgehend die maßgeblichsten »Gattungsregeln« der Fernsehserie befolgte, zeigt sich in der ZDF-Auswahl nur um so klarer.

Die Variation des Immergleichen: Plotstrukturen in ständiger Wiederkehr

»Die Grundeinheit des Fernsehens ist nicht die Show, sondern die Serie.«15 Und welches Geflecht an Strukturen aus der stetig zunehmenden quantitativen Dominanz des anfangs geringgeschätzten einstigen Werbe-Rahmen-Programms inzwischen auch eine qualitative Instanz werden ließ, wird das Kapitel Zwischen Gestern und Heute noch zeigen. Aber, dass »erst die Serie […] Unterhaltung im Fernsehen [ermöglicht], weil erst si...