![]()

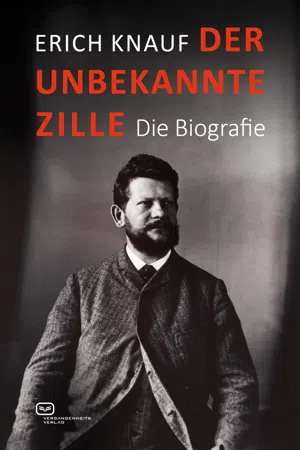

Erich Knauf

Der unbekannte Zille

![]()

I.

Im Hohenzollernmuseum zu Berlin hängt ein großes Bild: die Huldigung an Friedrich Wilhelm IV. Eine unabsehbare Menge hält den freien Platz vor dem Wohnsitz der Könige von Preußen besetzt. Über den Massen wehen die Fahnen und Standarten der Verbände. Tribünen sind für die Bevorzugten errichtet, und bis zur ersten Etage des Schlosses erhebt sich ein Thronbalkon. Die vielen Tausende blicken gespannt auf den neuen König, der mit feierlicher Handbewegung den Eid leistet, ein treuer Diener seines Volkes zu sein. In der Menge sind nicht wenige Gesichter zu bemerken, die den Ausdruck skeptischer Zurückhaltung bewahren, und das dichte Gedränge sieht eher nach einer politisch aufs höchste interessierten Versammlung aus als nach einer Huldigung für den König. Der Monarch ist es, der hier vor seinem Volk erscheint, und „die Szene wird zum Tribunal“.

Die Provinzialdelegierten von Berlin beschlossen, als sie am Abend dieses 15. Oktober 1840 noch einmal zusammentraten, den denkwürdigen Augenblick eines königlichen Versprechens im Bilde festhalten zu lassen. Es kam ihnen besonders darauf an, daß Friedrich Wilhelm IV. und seine zum Schwur erhobene Rechte deutlich zu sehen waren. Und dieses Bild sollte dem König nur zur bleibenden Erinnerung überreicht werden.

Franz Krüger, der Maler großer Paradebilder, bekam den Auftrag, das historische Ereignis darzustellen, und zwar in Ausmaßen, die das Gemälde davor bewahrten, in der Fülle der königlichen Geschäfte und in den Räumen des großen Schlosses übersehen zu werden. Fünfzehntausend Reichstaler ließen die Provinzialdelegierten es sich kosten, ihren König an einen Eid zu erinnern. Wahrscheinlich dachten sie daran, daß der Vater Friedrich Wilhelm IV. seinem Volke wiederholt eine Verfassung versprochen hatte, ohne sich genötigt zu sehen, sein Wort einzulösen.

Der Maler nahm seine Aufgabe sehr genau. Er scheute die Arbeit nicht, hunderte von Menschen porträtähnlich auf das Bild zu bringen und den Vorgang des königlichen Schwures mit sachlicher Treue wiederzugeben. Franz Krüger war ein braver Handwerker, und das kam den Wünschen der Besteller dieses Bildes entgegen. Sie verlangten und erhielten eine historische Illustration im Riesenformat.

Mit versteckten Andeutungen und schüchternen Ermahnungen ist noch nie Politik gemacht worden. Das auf eine Verfassung hoffende Bürgertum mußte erst die Fackel der Märzrevolution von 1848 anzünden, ehe Friedrich Wilhelm IV. bemerkte, daß die bürgerliche Klasse nicht mehr länger im Hintergrunde des politischen Theaters bleiben wollte. So wenig die deutsche Bourgeoisie ihren französischen und englischen Nachbarn gleichen konnte, weil diese einen ökonomischen und politischen Vorsprung von etlichen Jahrzehnten hatten, die Unmöglichkeit eines Fortbestands der göttlichen Weltordnung von vorgestern hätte sogar einer königlich preußischen Regierung klar werden müssen. Der junge Industriekapitalismus empfand die Kleinstaaterei mit all ihren behördlichen Hemmnissen und altväterlichen Traditionen als unerträglich, und der allgemeine Ruf nach Freiheit kam ihm nur gelegen. „Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfüllt“, demokratische Intellektuelle und freisinnige Kleinbürger mochten das Lied mit andächtiger Inbrunst singen, „komm mit deinem Scheine, süßes Engelsbild“ – der Industriekapitalismus stellte sich dabei einen sehr realen Schimmer vor. Was er brauchte, war die Freiheit des Profitmachens. Und er konnte sehr ungemütlich werden, als er später, glücklich am Ziel, von den achtundvierziger Waffenbrüdern aus dem Stande der Kleinbürger und Arbeiter hören mußte, sie hätten sich unter Freiheit etwas anderes vorgestellt.

Der „Pöbel“ hatte die Revolution eben wieder einmal für die anderen gemacht. Mochte er davon zehren, daß er den König gezwungen hatte, entblößten Hauptes die aufgebahrten Opfer des Aufstandes zu grüßen! Während die Sieger der Berliner Straßenschlachten ein solches Schauspiel – aber ach, ein Schauspiel nur! – veranstalteten, um sich dann aufs Ohr zu legen, beeilten sich die während der Kämpfe im Hintergrund gebliebenen Mächtegruppen, den Ertrag der Revolution einzustecken. Der König fand sich sehr schnell in den Korrekturen seiner Rolle zurecht. Angetan mit den „alten, ehrwürdigen Farben deutscher Nation“, zeigte er sich am 21. März 1848 hoch zu Roß in den Straßen von Berlin, und Maueranschläge verkündeten die Freudenbotschaft: „Eine neue glorreiche Geschichte hebt mit dem heutigen Tage für Euch an. Ihr seid fortan wieder eine große Nation, stark, frei und mächtig im Herzen von Europa! Preußens Friedrich Wilhelm IV. hat sich, im Vertrauen auf Euren heldenmütigen Beistand und Eure geistige Wiedergeburt, zur Rettung Deutschlands an die Spitze des Gesamtvaterlandes gestellt.“

Das war die Proklamation eines großen Deutschlands unter der Führung Preußens und der Versuch, den Hohenzollern rechtzeitig den Anteil am bevorstehenden goldenen Zeitalter zu sichern. Die kapitalistische Bourgeoisie dachte bei der Formulierung „Deutsche Nation“, die seit den sogenannten Befreiungskriegen nicht mehr aus der öffentlichen Diskussion verschwinden wollte, an etwas Brauchbares: an einen Innenmarkt ohne dutzenderlei Zollschranken, ohne Kirchturmsinteressen, alle Türen offen und alle Taler in rollender Bewegung, und dann an den Anlauf zu imperialistischer Politik, zu friedlicher und – bei dem Gott, der Eisen wachsen ließ! – auch kriegerischer Eroberung der Weltmärkte. Die Märzrevolution, so verunglückt sie auch sein mochte, bedeutete für das Großbürgertum den Beginn einer sehr einträglichen Blut- und Eisenpolitik, die zwei Jahrzehnte später, nach einem Vorstoß auf Paris, im Spiegelsaal zu Versailles ihren Glorienschein empfing, weitere fünfzig Jahre später, nach einer verunglückten Wiederholung dieses Vorstoßes, am selben Ort freilich ihre Konkurserklärung unterschreiben mußte.

Für den Kleinbürger und den Arbeiter hatte der Ausgang der Märzrevolution eine bedrohliche Wendung genommen. Die neuen Herren waren keine angekränkelten und ihrer selbst nicht mehr sicheren Despoten, denen die Angst vor dem Schicksal ihrer königlichen Kollegen jenseits des Rheins im Nacken saß. Die bürgerliche Oberschicht kannte ihre Bundesgenossen vom März 1848 viel zu gut, um noch Bange vor ihnen haben zu können. Und jetzt räumte sie, trefflich von einer wieder ermutigten königlichen Regierung unterstützt, mit allem auf, was auch nur nach Demokratie und anderen freiheitlichen Verzierungen aussah.

Die schnell emporschießende Industrie proletarisierte den Kleinbürger, entvölkerte das platte Land und machte aus den Landbewohnern entwurzelte Insassen von Mietskasernen größer und größer werdender Städte. Das moderne Proletariat wurde geschaffen und mit ihm sein Abfall, der „fünfte Stand“, der „Abschaum der Gesellschaft“, das Lumpenproletariat der Gosse, der Kellerwohnungen und Dachböden und Spelunken.

Die bürgerliche Behaglichkeit, die Franz Krüger im Vertrauen auf den ewigen Fortbestand solcher satten und zufriedenen Zustände mit ruhiger Sicherheit und Breite auf seinen Gemälden dargestellt hatte, wurde bald von den Dissonanzen immer schärfer werdender Klassenunterschiede überschrien. Mit der biederen familiären Auffassung aller Dinge des öffentlichen Lebens wurde aufgeräumt. Für die Pflege einer langsam gewachsenen bürgerlichen Kultur war jetzt keine Zeit. Die oberen Zehntausend, die eine Weltmacht als Rahmen beanspruchten, konnten sich nicht mehr mit dem Stadtbild von Berlin als Hintergrund zufrieden geben. Die gute alte Zeit wurde ins Museum abgeschoben.

Ein Maler wie Theodor Hosemann, der nach Krüger in Berlin von sich reden machte, interessierte die neue Bourgeoisie wenig. Sie überließ ihn dem Volke, dessen politisches Format mit dieser Kleinkunst übereinstimmte. Die bürgerliche Malerei, kaum in Erscheinung getreten, hörte bereits Mitte des vorigen Jahrhunderts wieder auf, ein bestimmter und eindeutiger Begriff zu sein. Zwischen regierender Bourgeoisie und regiertem Bürgertum erweiterte sich schnell ein tiefer Riß, der auch die künstlerischen Äußerungen dieser Klasse spaltete. Und das war nicht nur in Deutschland so. Zu fast derselben Zeit wurden Daumier und Gavarni in Paris vor die Frage gestellt, ob sie sich für den Boulevard oder für die schmutzige Straße im Quartier der kleinen Leute entscheiden wollten. Daumier ging in das Heerlager der sozialen Revolution und bewahrte damit seine Kunst vor der Verflachung; er wurde der größte Pamphletist seiner Zeit. Gavarni hatte nicht diese Kraft der Entscheidung. Er pendelte zwischen den Klassen hin und her. So kam es, daß Daumier ein großes Kapitel im Buch der Geschichte mit ganzseitigen und von der Wucht großer Gedanken erfüllten Zeichnungen illustrierte, während die geistvolle und ironische Eleganz eines Gavarni nur zu Vignetten und Randzeichnungen eines Anhanges über Launen und Moden dieses Zeitalters langt.

Theodor Hosemann ist sehr oft mit Gavarni verglichen worden. Er hat zweifellos sehr viel von ihm gelernt, die Auffassung und auch die zeichnerische Manier. Gemeinsam hatte er mit ihm die Vorliebe für die Welt des „kleinen Mannes“, für die Typen der Straße, für das Milieu der unteren Schichten. Die Freude am sarkastischen Witz dieser Leute, an ihrem unbesiegbaren Humor, der ihnen hilft, das schwere Dasein leichter zu nehmen, das Vergnügen an diesen Eigenschaften ist die Grundlage der Kunst eines Gavarni und eines Hosemann. Beide dachten freilich nie daran, es ihrem Zeitgenossen Daumier gleichzutun und ihre Empfindungen zur sozialen Anklage zu steigern.

Hosemanns Bedeutung entspricht dem historischen Maß des deutschen Kleinbürgertums. Seine zierlichen Zeichnungen mit ihren possierlichen Figürchen und spaßigen Situationen blieben auch dann noch in ihren engen Grenzen, wenn sie Illustrationen zu politischen Satiren sein sollten.

Es ist die Schicksalsverbundenheit eines Theodor Hosemann mit seiner Zeit, die seinen Zeichnungen das größere Format versagt. Das Kleinbürgertum war an die Wand gequetscht, eine Schicht ohne eigenen Willen, ein Pufferstaat zwischen den neuen Großmächten Kapital und Arbeit. Konnte auf diesem Terrain eine ausdrucksvolle Kunst wachsen?

Das Schaffen Hosemanns ist nur deshalb bedeutsam, weil die Kunst eines anderen aus ihm die entscheidende Anregung bekam. Der alte Hosemann war Lehrer des jungen Zille.

![]()

II.

Geborene Berliner waren weder Krüger noch Hosemann. Heinrich Zille, der Berlinischste aller Berliner, war geborener Sachse.

Kommt schon einmal einer in Berlin hoch und macht von sich reden, dann stellt es sich bald heraus, daß er aus Leipzig ist oder aus Breslau, aus Posen oder aus Prag. Wo sollen auch die vielen Leute so plötzlich hergekommen sein, die Berlin zu einer Millionenstadt gemacht haben? Das war ein fortwährendes Heranströmen aus allen vier Himmelsrichtungen. Schon vor dem siebziger Krieg kamen alle diejenigen, die nichts zu verkaufen hatten als ihre Arbeitskraft und die deshalb zusehen mußten, wo man ihnen am meisten für diese Ware bezahlte, mit Sack und Pack nach Berlin. Nach dem deutsch-französischen Krieg wurde der Zustrom zu einer allmählichen aber lange anhaltenden Völkerwanderung.

Die Leute aus dem Osten blieben gleich dort, wo sie ausgestiegen waren: am Schlesischen und am Görlitzer Bahnhof und an der Warschauer Brücke. Wer aus Sachsen oder aus Süddeutschland zugereist war, suchte sich eine Bleibe zwischen Halleschem Tor und Bayrischem Platz. Berlin wuchs in die Breite, Baulücken wurden zugepfropft, Vorstädte und Dörfer wurden verschluckt, und die Bodenspekulanten und Baumeister und Hausbesitzer kümmerten sich den Teufel darum, ob die Menschen zusammengepfercht waren wie die Sprotten in einer Kiste.

Heinrich Zille ist 1858 in Radeburg geboren. Wenige Jahre später zog die Familie nach Dresden. Der Vater war ein fleissiger Arbeiter, aber der goldene Boden, den das Handwerk damals noch viel mehr als heute haben sollte, zeigte sich ihm nicht. Was er verdiente, ob er nun als Schmied oder Schlosser oder Arbeiter der elektrischen Branche tätig war, reichte nicht zum Notwendigsten. Wenn es ganz schlimm wurde, mußte die Familie zur Großmutter ins Nest zurück. Fettlebe [gutes, üppiges Essen bzw. Leben] gab es auch dort nicht. Der Krieg zwischen Preußen und den anderen Völkern deutscher Zunge, die nicht so recht an den Segen einer Berliner Zentrale glauben wollten, fraß den geplagten Leuten im sächsischen Land buchstäblich das Schmalz vom Brot. Zille hat es später einmal erzählt, wie die einquartierten Soldaten den Aufstrich von den belegten Broten leckten und den Kindern die Semmeln, die für einen Vaterlandsverteidiger zu alt waren, an den Kopf warfen. Die Zillekinder waren nicht verwöhnt, alte Semmeln – der Bäcker gab sie billiger ab – konnte man unter der Pumpe aufweichen.

Die beste Großmutter kann ihren Kindern und den Kindeskindern den Brotschrankschlüssel nicht für alle Zeiten ausliefern. Auch Heinrich Zilles Großmutter mußte einmal nach den Zinsen fragen, die Wohltun bekanntlich bringen soll. Von der anderen Verwandtschaft war ebenfalls nicht viel zu holen. Bergleute aus dem Sächsischen waren damals schon Hungerleider, und ein Onkel Zilles, der auch diesen früher privilegierten Beruf ausübte, konnte von Glück reden, daß er einen Unfall erlitten hatte und auf den Gedanken gekommen war, aus der Not, sitzen zu müssen, die Tugend zu machen, an Uhren zu basteln. Die anderen trugen ihre Knochen zum Markte, bis sie auf dem ehrenvollen Schlachtfelde der Arbeit liegen blieben. Soziale Gesetze gab es damals noch nicht. Die Industrie fuhr mit Volldampf und ohne solche Bremsen.

Eines Tages wußte sich der Metallarbeiter Zille nicht mehr zu helfen. Er riß vor seinen Schulden aus. Nach Dänemark. Die Familie siedelte nach Berlin über. Im November 1867 wurde Heinrich Zille Berliner.

Er hieß damals eigentlich Zill. Sein Vater hatte den Luxus einer zweiten Silbe gestrichen. Das entsprach den ökonomischen Verhältnissen der Familie und der trügerischen Hoffnung, den Gläubigern könnten die Nachforschungen dadurch erschwert oder gar unmöglich gemacht werden. Armer Tor, auch in Berlin gab es ein Schuldgefängnis, und es wartete auf den verlorenen Sohn, der reuig in sein Vaterland und in den Schoss der Familie zurückkehrte. „Mein Vater war der älteste Insasse des Schuldgefängnisses“, schrieb Heinrich Zille später, als er seinen Lebenslauf bei der Akademie der Künste zu Berlin einreichen musste, „dort erlebte ich Szenen, wie sie Dickens im ‚David Copperfield‘ geschildert hat.“

Die Mutter Zille und ihre Kinder lernten Berlin „von unten her“ kennen. Kindheitseindrücke bestimmen oft den Werdegang eines Menschen. Sieht er später alle Dinge im Leben so, wie er sie zum ersten Mal erkannte, dann nennt man das – im Gegensatz zu dem Gesichtsfeld wolkensegelnder Idealisten mit Pensionsanspruch – Afterperspektive.

Im Viertel der armen Leute krochen die Zilles unter. Ein Ofen, ein Schemel, ein Koffer – es gehört schon Phantasie dazu, das eine Wohnung zu nennen. Betten? Geschlafen wurde auf der Diele. System: Leg dich auf den Rücken und deck dich mit dem Bauch zu. Und den Zilles ging es nicht allein so.

Der Frau und den Kindern half es gar nichts, dass sie „mitverdienten“. Man lebte von dem Kitsch, der damals in tausendfältiger Gestalt zum Bedarf gemacht wurde. „Aus buntem Tuch und Pelzresten verstand Mutter Schweinchen, Hunde, Katzen, Mäuse usw. plastisch darzustellen, wobei die Schwester und ich bis in die Nacht hinein halfen. Dann wurden die Tierchen auf ausgezackte Tuchläppchen genäht und gingen als Tintenwischer in die Welt – nachmittags, nach der Schule von mir verhandelt in den kleinen Schreibwarenläden im Osten Berlins“. Viele Jahre später, als Zille ein bekannter Mann war, erinnerte er sich beim Einkauf seiner Zeichenutensilien manchmal der Augenblicke, wo er auf demselben Ladentisch, auf dem er jetzt als gern gesehener Kunde bedient wurde, mürrisch die paar Sechser Verdienst hingeschoben bekam.

Auch Korallen wurden fabriziert. Damals kamen die Goldfischgläser auf – für die „gute Stube“ – und da gehörte nicht nur ein Goldfisch hinein, der manchmal aus Blech war, sondern auch ein Korallenzweig aus der Südsee. Die echten konnte kein ehrlicher Mensch bezahlen, und die künstlichen sahen sogar noch viel tropischer aus. Der kleine Zille stellte sie aus umwickeltem Draht her, der mit rotem Lack übergossen wurde.

Kinder, die Hunger haben, sind im Geldverdienen erfinderisch. Das Material für die plastischen Tintenwischer und Nadelkissen wurde aus den Lumpenkellern und Pelzgeschäften zusammengetragen. Für ein paar Pfennige gab es so viel Abfälle, dass davon „Pelzsammlungen“ zusammengeklebt und an die Schulkameraden verkauft werden konnten. Aus Lederresten wurden Blumen und Blätter ausgeschnitten, bemalt und dick mit Klebstoff auf Bilderrahmen aufgepappt, die einzig passende Fassung für die damals so beliebten Oeldruckbilder.

Nahrhafter wurde das Gewerbe des kleinen Zille, als die Familie in der Krautstrasse wohnte, bei einem Schlächter. Der Junge ging der Frau des Wurstmachers zur Hand. Das brachte nicht nur das Wohlwollen der Hauswirtin ein, auf das eine Familie angewiesen ist, die bei dem Wort Miete wie vor den Posaunen des Jüngsten Gerichts erschrickt, sondern auch gelegentlich einen Happen Wurst. Das Brot dazu holte Heinrich aus der Kaserne in der Alexanderstrasse. In diesem Bau, der später als Mietshaus benutzt wurde – die Vorgänge darin lieferten den Rohstoff für das Drama „Die Ratten“ von Gerhart Hauptmann – war der Junge bald zu Hause. Die Soldaten gaben ein Kommisbrot für 17 Pfennige her, manchmal wollten sie auch achtzehn herausschinden. Sie waren es gewöhnt, dass man nicht gerade zimperlich mit ihnen umging, und so kam es, dass sie oft roh zugriffen, wenn der kleine Zille, der gleich mit einem Handwagen kam und für die ganze Nachbarschaft einkaufte, zu handeln anfing und als Grosseinkäufer Prozente einstecken wollte.

Arbeiterkinder, die derart zum Unterhalt der Familie beitragen, fangen früh an, dem offiziellen Ernährer auf die Finger zu sehen. Zille hat sein Leben lang eine kleine Episode nicht vergessen, die er in alten Tagen gelegentlich zum Besten gab, obwohl er sonst immer mit grösster Achtung von seinem Erzeuger sprach. Er hatte wieder einmal fünfzehn Pfennige verdient, mit Koffern tragen am Bahnhof. Stolz und im frohen Gefühl, der Mutter etwas „Auf den Tisch des Hauses“ legen zu können, machte er mit den Sechsern Musik in der Hosentasche. Der Vater liess sich für das Geld – Schnupftabak holen, obwohl der Junge ihm entgegenhielt, es wäre besser, dafür Brot zu kaufen. „Wat sollte ick machen? … Und denn setzten wir uns alle rund um den grossen Tisch und kiekten zu, wie unser Vater unser Mittagbrot durch seine Nase zog“.

Dies Erlebnis ist nur ein Beispiel dafür, wie das Proletarierkind es lernt, Kritik zu üben – Kritik an allem, was ringsum geschieht. Heinrich Zille bekam früh Gelegenheit, Bilder, die er in Zeitschriften fand, und für die er sich lebhaft interessierte – besonders für die Sittenbilder des Engländers Hogarth – mit der Wirklichkeit zu vergleichen. Das „Milljöh“, dessen Zeichner er später wurde, brauchte er wahrlich nicht aufzusuchen; es rückte ihm von Jugend an lebensgefährlich dicht auf den Leib:

Wenn er auf der Suche nach einem Beitrag zum Existenzminimum der Familie Fremde durch Berlin führte, dann kam es oft vor, dass diese nach dem Genuss vaterländischer Schaustücke „auch einmal die Kehrseite der Medaille“ sehen wollten. Der jugendliche Führer geleitete sie also in Kellerlokale, in die Nähe der „Unterwelt“, und vor dem Polizeipräsidium, Eingang für Strichmädchen, tobte sich schliesslich das reiche Innenleben der Erwachsenen aus. Ohne Rücksicht auf das Berliner Pflänzchen natürlich, das mit offenen Ohren und Händen dabei stand und gierig den Segen holder Erkenntnisse empfing.

Und daheim? „Für die Bewohner im Hause“, so erzählte Zille in dem bereits zitierten Lebenslauf, „gab es auch viel zu tun. Vom versoffenen Kommodentischler im Keller des Vorderhauses bis zur rohrstuhlflechtenden blinden Frau in dunkler Kammer, vier Treppen hoch im Hinterhaus, wurde ich der Vertraute“.

In den „Zwanglosen Geschichten und Bildern“ spinnt Zille diesen Faden weiter:

„Als Schuljunge hatte ich fürs ganze Haus, vorn und hinten, Quergebäude und Seitenflügel … Aufträge der sonderbarsten Art auszuführen.

So war auch manchmal mein Amt, während Frau Clara, (die Frau vom Kellnerfranz – er schlief gleich in der Kneipe, die recht zweifelhaften Nachtbetrieb hatte; sie lief auf die Strasse, sobald es dunkel wird) ‚klettern‘ ging, ihren schwachsinnigen Fritze zu verwarten. Er winselte wie ein junger Hund, liess man ihn allein; fiel auch gern mit seinem schweren Kopf aus dem morschen Kinderwagen. Bei einem Teller dampfender Bratkartoffeln und einem Haufen gelbgehefteter Schundromane ‚Die Bauernfänger von Berlin‘ oder ‚Isabella, die Königin von Spanien‘ und vielen anderem konnte ich mir die Zeit vertreiben. Oft war die Lampe ausgebrannt. Fritzens Hand haltend, damit er merkte, ich sei noch bei ihm, fand mich Frau Clara um Mitternacht eingeschlafen. Sie gähnte, zählte Geld, zog sich aus, und ich ging.

Sie kleidete sich streng nach der Mode. Hochgestellte Brüste, den kleinen Hut ins Gesicht gedrückt, hoch aufgebaute Tournüre [Polster des Reifrockes], von Spöttern „Tonhalle“ genannt. Im Nacken Locken, die am Tage im Tischkasten zwischen Schrippen, Wurstenden, Gabeln, Löffeln, Steuerermahnungen, Kontrollbuch, Schminke, Mutterpflaster [Heilpflaster gegen Unterleibsschmerzen] und was man alles zum Leben nötig hat, lagen.

Sie war beliebt. Postlagernde Briefe hol...