![]()

1 Zugänge und Hinführung

Menschliches Leben ist verletzlich. Es ist ein Existential des Menschseins, dass es verwundbar, hinfällig, vergänglich und sterblich ist. Die Vulnerabilität des Menschen bezieht sich auf seine leibliche wie auf seine psychische Existenz. Auch seine geistige oder spirituelle Gesundheit kann beeinträchtigt werden. Die Auslöser sind multipel und divers: Biologisch-genetische oder Umwelt-Faktoren, individuelle oder soziokulturelle Ursachen, strukturelle Mechanismen wie staatliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche oder religiös motivierte Repression können Individuen wie Gruppen direkt und indirekt bedrohen, gefährden und schädigen. Dabei führt nicht zwangsläufig jede Verwundung zu einer dauerhaften Traumatisierung. Während manche Menschen durch negative Einflüsse geschwächt werden, erkranken oder verzweifeln, bleiben andere stabil, resistent oder optimistisch. Wieder andere gehen sogar gestärkt aus einer Verwundungserfahrung hervor.

1.1 Einleitung

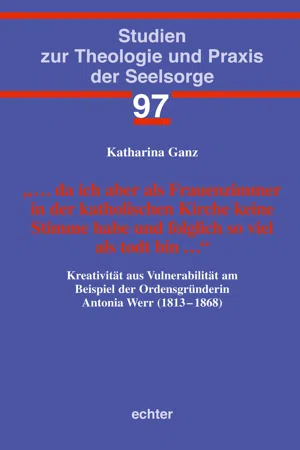

Diese Forschungsarbeit thematisiert die Vulnerabilität und Kreativität einer Frau innerhalb der patriarchalen Strukturen der katholischen Kirche, fragt nach ihren spirituellen Ressourcen und den Impulsen für die Pastoral in postmodernen Zeiten, die nach wie vor in die Geschlechter- und damit hierarchischen Kirchenstrukturen eingebettet sind. Nach der Darlegung des thematischen Kontextes, des Forschungsstandes und -interesses, der Quellenlage, des Aufbaus sowie der gewählten Methoden soll die Forschungsfrage an einem historischen Ort bearbeitet werden. Auch wenn androzentrisch geprägte theologische und philosophische Theorien die Unterwerfung der Frau unter den Mann jahrhundertelang als selbstverständlich, naturgegeben und gottgewollt konzipierten, reflektierten einzelne Frauen diese Situation der menschengemachten Unmündigkeit und fanden Alternativen zur Abhängigkeit von Vätern, Brüdern oder Ehemännern.1 Immerhin lassen sich Frauenbiografien finden, die trotz zahlreicher Hindernisse vom genormten bzw. gesellschaftlich und kirchlich vorgegebenen Lebensentwurf abwichen.2 Aus heutiger Sicht erscheint das kreative Potential solcher Frauen oftmals auf halbem Weg stecken geblieben, da es nur in relativer Unabhängigkeit endete. Wenn sich etwa eine Frau für ein jungfräuliches Leben entschied, war sie zwar losgelöst vom Zugriff des Paterfamilias, unterstand aber immer noch einem geistlichen Vater, Seelenführer oder Bischof. Umso mehr gilt es, diese relativen Freiheitseroberungen zu würdigen und nach den Bedingungen der Möglichkeiten zu fragen, die neue Initiativen begünstigten und zu erfolgreichen Modellen weiblicher Lebensgestaltung führten. Was ließ diese Frauen neue Wege gehen, statt sich mit dem Status quo abzufinden? Was hat sie befähigt, dem eigenen inneren Impetus zu folgen statt – was gegebenenfalls bequemer und honorierter gewesen wäre – in vorgegebenen Bahnen und Ordnungen zu verbleiben? Diesen Fragen soll exemplarisch anhand einer Frau nachgegangen werden, die im 19. Jahrhundert eine Frauengemeinschaft innerhalb der katholischen Kirche ins Leben rief: Antonia Werr (1813–1868). Sie gründete 1855 zusammen mit Gleichgesinnten einen katholischen Jungfrauenverein und eine katholische[] Anstalt für Besserung verwahrloster Personen des weiblichen Geschlechts.3

1.1.1 Interessen und Methode

Das Interesse der Autorin an Antonia Werr ist durch die Mitgliedschaft in der auf sie zurückgehenden Kongregation begründet. Im Bewusstsein der möglicherweise persönlichen Befangenheit erhebt diese Arbeit nicht den Anspruch, die Gründerin ausschließlich in einer historisierenden Rückblende von ihrer Zeit und ihrem eigenen Selbstverständnis her zu begreifen. Das wäre anmaßend und schlechthin unmöglich. Weil es sich also um keine rein historische Arbeit handelt, wird auch die Einordnung Antonia Werrs in die (Kirchen-)Geschichte des 19. Jahrhunderts nur skizzenhaft erfolgen können. Im Mittelpunkt steht stattdessen eine thematische Fragestellung, die die historische Perspektive mit heutigen Fragen zusammenfügen soll.

Wie ist diese Frau Mitte des 19. Jahrhunderts mit Fragen der Vulnerabilität umgegangen, die auch heute noch Menschen bewegen, weil Verletzlichkeit nun einmal ein unhintergehbares Existential des Menschseins ist? Wie hat sie diese Phänomene im eigenen Leben und in ihrem Umfeld thematisiert, reflektiert und handelnd darauf reagiert? Auf welche spirituellen Ressourcen konnte sie zurückgreifen, die es ihr erlaubten, im Rahmen des Möglichen neue Wege zu gehen? Wie gelang es ihr angesichts erschwerender Bedingungen aufgrund der patriarchalen Strukturen, als Frau Neues zu wagen und sich Territorien zu erobern, die von relativer Freiheit, Autonomie, Autorität, Selbstverwirklichung und Handlungsspielräumen gekennzeichnet waren? Die Fragen und erkenntnisleitenden Interessen, die den Forschungsgang lenken, bewegen sich in den Zugängen der historischen Frauenforschung, Genderforschung, Pastoraltheologie und feministischen praktischen Theologie.4

Das Titelzitat dieser Dissertation bringt zum Ausdruck, was Werr reflektierend erkannte, dass sie nämlich als Frau in der Kirche keine Stimme hatte. Ihre Rechtlosigkeit bedeutete, dass sie nicht existierte und sich als tot empfand.5 Diese Aussage kann als feministisches Statement gewertet werden. Mit dieser Forschungsarbeit wird ein weiterer Versuch unternommen, in der Wissenschaft Werrs Stimme Gehör zu verschaffen, die sie in der Kirche und Welt des 19. Jahrhunderts durchaus vernehmbar zu Wort brachte, nicht in erster Linie durch ein umfangreiches schriftliches Werk, sondern durch ihre religiös motivierte, lebenspraktische Parteinahme für marginalisierte Frauen. Ziel ist es, anhand der Schriften Antonia Werrs eine Vertreterin unter den unzähligen Frauenkongregationsgründerinnen des 19. Jahrhunderts aus dem Schatten der Geschichte hervortreten zu lassen, sie somit dem Vergessen zu entziehen und ihr einen Ort innerhalb der feministisch-theologischen Biografieforschung zu verschaffen:

„Frauen, die bisher als gesellschaftlich und kirchlich als bedeutungslos galten, wird Bedeutung zugeschrieben, ihre Erfahrungen und Deutungen werden ernst genommen, sichtbar gemacht und in den theologischen Diskurs einbezogen.“6

Durch die biografische Erinnerung und Sichtbarmachung dieser Frauengestalt mit Hilfe ihrer eigenen Sprache bekommt sie Aufmerksamkeit in der Gegenwart. Mit der Offenlegung ihrer Gedanken, Gefühle sowie Aussagen über ihren Glauben und ihr Handeln kann die Tradition erhellt und im Rahmen der Frauengeschichtsforschung eine weitere Lücke geschlossen werden. Durch dieses methodische Vorgehen wird Antonia Werr als „Subjekt ihres Handelns“7 mit ihrer eigenen Lebensplanung und -gestaltung betrachtet:

„Sie tritt nicht nur als Opfer von Verhältnissen, Schicksalen oder Handlungen anderer, sondern auch als Subjekt von Schaffens-, Leidens- und Deutungsprozessen in Erscheinung.“8

Es wird ebenso nach den geprägten Mustern ihres Handelns und Erleidens, nach ihren Vorstellungen und Glaubensweisen, Entwicklungsprozessen, psychischen Strukturen und ihrem Rollenverständnis gefragt wie nach ihren Lebensfragen, ihrer Gottsuche und kritisch-gläubigen Positionierung innerhalb der Kirche und geforscht, welchen programmatischen Ortswechsel sie auf die damaligen Zeichen der Zeit vorgenommen hat.9 Historische Frauen(biografie)forschung ist also weit mehr als das bloße

„Dazuaddieren von Vergessenen. Mit dem kritischen Blick auf Frauen, ihre Lebensumstände und ihr Wirken in der Geschichte änderte sich vielmehr die gesamte Perspektive. Die herkömmliche Geschichtsschreibung wurde als eine androzentrische erkannt, die das hierarchische Verhältnis zwischen Männern und Frauen abbildete und damit reproduzierte. Der historischen Frauenforschung geht es im Gegensatz dazu nun darum, auf dem Hintergrund des traditionellen Geschlechterverhältnisses danach zu fragen, wie Frauen sich mit den gegebenen sozialen Verhältnissen arrangiert, sie verteidigt, gegen sie gekämpft, sie verändert, ihnen im Stillen Widerstand geleistet haben etc. Im Spiel von Anpassung und Widerspruch werden dabei historische Handlungsmöglichkeiten für Frauen sichtbar, die als historische Konkretionen dem Klischeebild ‚Frau‘ entgegen gestellt werden können. Die traditionellen Stereotypen erfahren dabei eine Dekonstruktion und Relativierung wie der Mythos der völlig unterdrückten Frau.“10

Darüberhinaus bewegt sich diese Arbeit im weiten Feld der Gender Studies, die generell das Geschlecht als Forschungskategorie berücksichtigen, ohne es vorher genau zu bestimmen, und Zusammenhänge und Deutungsmuster untersuche...