![]()

Reflexion

R

Karlheinz Ruhstorfer | Dresden

geb. 1963, Dr. theol. habil, Professor für Systematische Theologie an der TU Dresden

Topologie der Spiritualität

Genese und Geltung eines gehypten Begriffs

Auch Wörter unterliegen der Konjunktur. Ein Wort, das derzeit eine Hausse erlebt und dessen Marktwert einer stets steigenden Kurve gleicht, ist Spiritualität. Der theologische Newcomer wurde erst im Verlauf des 20. Jhs. zunächst in Frankreich salonfähig. Er verdrängte spätestens seit der Nachkriegszeit die älteren Ausdrücke wie Frömmigkeit (pietas) oder Askese und hat den katholischen und kirchlichen Kontext, dem er entstammt, längst überschritten, um zu einem Trendwort unserer Kultur zu werden. Man kann sich heute, auch ohne getauft zu sein, über seine Spiritualität fast mit derselben Lockerheit unterhalten, wie man über sein Fitnessstudio, die neue Internetplattform für Fernsehserien oder aktuelle Vermögensanlagen sprechen kann. Andererseits gibt es gerade im religiös-spirituellen Bereich eine bemerkenswerte Prüderie. Die Schamhaftigkeit, die einst mit dem Bereich der Sexualität verbunden war, scheint auf die Spiritualität übergegangen zu sein. Gibt es gar eine untergründige Verbindung zwischen Sexualität und Spiritualität, die noch nicht ansatzweise bedacht ist? Die Tatsache, dass Michel Foucault gerade bei der Analyse der Geschichte der Sexualität auf die Frage nach neuer Spiritualität stieß, mag in diese Richtung deuten. So schwer es ist, hier zu einem eindeutigen Bild zu kommen, so schwer ist es, das Feld der Spiritualität näher zu definieren. Es gleicht einem Passepartout und böse Zungen behaupten, die aktuelle Verwendung des Begriffs gebe „oft noch dem flachsten Bestreben den ‚Heiligen‘-Schein des Bedeutsamen.“105 Doch wäre das so schlimm, wenn tatsächlich unser ganzes Tun und Lassen im Letzten und das heißt geistlich bedeutsam wäre? Im Folgenden möchte ich zeigen, dass es durchaus gerechtfertigt, ja mehr noch zukunftsträchtig ist, sich auf Begriff und Sache der Spiritualität zu besinnen.

Die Spiritualität vor der Spiritualität

Am Anfang waren die Wörter ruach, pneuma, spiritus: „Der Geist Gottes schwebte über den Wassern“ (Gen 1,2). Auf der Erzählebene der Bibel ist der Geist bereits in das Schöpfungsgeschehen involviert. Die „Wasser“ hatten Glück – während die Erde „wüst und wirr“ und der Urabgrund (tehom, abyssos) von Finsternis belegt war, wurden sie bereits vom Atem, Hauch, Wehen Gottes bewegt und belebt. Wenn dann im V. 3 wieder von Gott die Rede ist, spricht er selbst – zum ersten Mal überhaupt – die nicht unerheblichen Worte: „Es werde Licht“. Jetzt werden die Unterschiede, die bereits vorhanden sind, offenbar, sie treten ans Licht. Durch „geistige“ Bewegung und Unterscheidung wird die Evolution unserer Welt, deren eminente Bedrohung wir heute erleben, auf den Weg gebracht. Damit aber erhält der Begriff der „Spiritualität“ einen prinzipiellen, kosmologisch-evolutiven Akzent. Wir werden darauf zurückkommen.

Das hebräische Wort ruach hat ähnlich wie das griechische pneuma und das lateinische spiritus zunächst die Grundbedeutung Wind, Wehen und Hauchen. Damit eng verbunden ist die Rede vom Geist als der Kraft, die den Körper bewegt. Geht das pneuma, sterben das Tier und der Mensch. Im Weiteren können dann die geistigen Tätigkeiten des Menschen mit diesen Wörtern bezeichnet werden: Empfinden, Wollen und Einsehen. Signifikant für die hebräische Verwendung ist natürlich die Verbindung mit dem Gott Israels, dessen kreative Kraft ruach heißen kann. Aber auch das geschichtsmächtige, den Menschen erneuernde Wirken Gottes bleibt mit seinem „Geist“ verbunden (Ez 11,1; 36,26; Ps 51,12). Der Mensch selbst erhält durch das befreiende und vergebende Wirken Gottes einen neuen Geist, d.h. eine neue Grundausrichtung.

In der vorchristlich griechischen Verwendung von pneuma fällt die Rückbindung an das Materielle auf. Es bedeutet „streng genommen nie etwas rein Geistiges“106. Die reine Geistigkeit wird in der klassischen Philosophie als nous (Vernunft) oder psychê (Seele) bezeichnet. Diese unsichtbare, ideelle Realität steht dem Sichtbaren, der Materie, aber auch dem Leib gegenüber. Sein – Nichtsein, Wahrheit – Schein, Geist – Materie lauten die Polarbegriffe, die das weitere Denken des Abendlands bestimmen. Durch die Entdeckung der „Idee“ als dem Ort der wahren Welt kam es freilich auch zu einer gewissen Geringschätzung der „Phänomene“. Die klassisch griechische „Spiritualität“ wäre – avant la lettre – eine Lebensführung, die sich von der göttlichen Vernunft leiten lässt und die sinnliche Welt der geistigen unterordnet. Keinesfalls darf sich der Mensch, der ja immer auch von seiner Leiblichkeit bestimmt wird, von den Neigungen des Körpers dominieren lassen.107 Tugend (aretê) im griechischen Sinn bedeutet, das Leben so zu gestalten, dass das Schöne und Gute als Ziel allen Tuns und Lassens erkennbar werden. Das höchste Ziel aber ist die Idee des Guten selbst, das allem Sinn und Bestand gibt. Eine Lebenspraxis ohne höchstes Ziel zu führen, erschien den Griechen absurd, haben doch die Menschen Anteil an der Geistigkeit Gottes und können durch einen im starken Sinn des Wortes „vernünftigen“ Wandel in die göttliche Gegenwart gelangen, die nichts anders ist als die Gegenwart des Geistes bei sich selbst: noêsis noêseôs – Denken des Denkens.

Auch die weitere Geschichte der Spiritualität wird von der Grundunterscheidung zwischen Geist und Materie beherrscht, wobei die Geistigkeit bestimmend bleibt. Selbst wenn es den Ausdruck so noch nicht gegeben hat, könnte man griechische Spiritualität wie folgt beschreiben: Unterhalb der eigentlichen Ebene der Wissenschaft und der epistemischen Theorie soll die Geistigkeit des Menschen so geübt werden, dass die menschliche Praxis und Poiesis zu ihrer Bestform (aretê) auflaufen kann und ein Leben in Glück möglich wird. Vermutlich ist die Verbindung von Spiritualität und Technik/Kunst hier bereits grundgelegt. Aristoteles unterscheidet drei Arten von Wissen, die alle auf der sinnlichen Wahrnehmung (aisthêsis) beruhen. Durch wiederholte Beobachtung entsteht Erfahrungswisssen (empeiria). Der erfahrene Mensch, der auch noch um die Zusammenhänge weiß und einsieht, warum etwas ist, wie es ist, gelangt zur Kunst oder zur Technik, für die es beide im Griechischen nur ein Wort – technê – gibt. Dies ist meines Erachtens auch der Ort der Spiritualität. Einen Schritt darüberhinaus geht nach Aristoteles die Wissenschaft, die auch noch die Notwendigkeit der Gründe kennt. Spiritualität impliziert diese wissenschaftliche Notwendigkeit nicht, wohl aber kann sie sich im Spannungsfeld zwischen Praxis und Theorie bewegen, bedenkt man, dass die lateinische Übersetzung des Wortes theôria contemplatio – Betrachtung – lautet. Das ruhige Betrachten des Prinzips ist Sache der Vernunft (nous), der vom schlussfolgernden Verstand (dianoia) unterschieden werden muss. Gegenstand der Betrachtung und höchster Bezugspunkt des geistig-geistlichen Lebens bleibt in der hebräisch-griechischen Phase unserer Geschichte der himmlische Vater oder der Gott über uns, gleich ob dieser als JHWH oder Zeus oder Reflexion des Denkens angesehen wird. Seine Gegenwart kann schon jetzt durch konsequentes Unterscheiden erreicht werden, sowohl durch das kritische Tun der Philosophie als auch durch das religiöse Beachten der Unterscheidungen des Dekalogs, denn das Anwesen (ousia) bzw. das Land gehört denen, die in der Praxis des Lebens so zu unterscheiden wissen, wie es der göttlichen Satzung (themis, thora) entspricht.

Patristisch-scholastische Christozentrik

Das Neue Testament bleibt in seiner Spiritualität in gewisser Weise der griechischen und v.a. der hebräischen Tradition treu. Dabei vermittelt es zwischen Juden und Heiden (Eph 2,14f.) und eröffnet dadurch eine epochal neue Perspektive. Mit Jesus von Nazaret kommt eine neue Gestalt des Tuns der Wahrheit ins Spiel. Seine Person wird zur entscheidenden Vermittlung zwischen Gott und Mensch. Doch um diese objektive Vermittlung fürwahrnehmen zu können, bedarf es der subjektiven Gabe, nämlich des Heiligen Geistes: „Und keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet“ (1 Kor 12,3). Der Vater im Himmel bleibt unbegreifbar, doch sein Sohn und der Geist erschließen die göttliche Dimension für die Menschen: „Und davon reden wir, nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern mit Worten, wie der Geist sie lehrt, indem wir Geistliches mit Geistlichem deuten. Der natürliche (psychikos, animalis) Mensch aber erfasst nicht, was aus dem Geist Gottes kommt, denn für ihn ist es Torheit; und er kann es nicht erkennen, weil es nur geistlich zu beurteilen ist. Wer aber aus dem Geist lebt, beurteilt alles, er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Denn wer hätte die Vernunft (nous) des Herrn erkannt, dass er ihn unterwiese? Wir aber haben die Vernunft Christi.“ (1 Kor 2,13–16)

Lediglich der Mensch, der durch den Geist (pneuma, spiritus) Gottes verwandelt wird, vermag dessen Vernunft (nous) zu erkennen. Gottes Geistigkeit (nous) ist transzendent (Röm 11,34). Der bloß „natürliche“ Mensch vermag die göttliche „Tiefe“ nicht zu begreifen (1 Kor 2,10). Wem aber die Gabe des pneuma – spiritus zuteil wird, der erhält eine erneuerte Vernunft, die den Willen Gottes erkennt (Röm 12,1). Denn durch den „Heiligen Geist“, der gleichermaßen Geist Gottes und Geist Christi ist, werden die Glaubenden zu Kindern Gottes (Röm 5,5; 8), da Christus die göttliche Einsicht (nous) an die Menschen vermittelt (1 Kor 2,16). Das ist aber kein bloß intellektueller Vorgang, sondern ein ganzheitlicher Prozess. Gott wird Mensch, damit der Mensch vergöttlicht wird (Athanasius). Der Geist Gottes, der diese Transformation bewirkt, will letztlich die gesamte Schöpfung in die göttliche Wirklichkeit verwandeln (Röm 8). Gott will sich die Natur anverwandeln, bis er ist: „alles in allem“ (1 Kor 15,28). In diesen Prozess wird auch die Leiblichkeit des Menschen einbezogen. Entsprechend kann Paulus von einem „geistlichen Leib“ sprechen, den wir dereinst erhalten werden (1 Kor 15,44). Mit dieser an sich paradoxen Formulierung aber wird die Polarität von Geist und Materie bereits tendenziell in die beide umfassende Geistigkeit Gottes aufgehoben, denn es gilt nicht mehr die Alternative: entweder Leib oder Geist. Später wird die patristisch-scholastische Phase das Kontinuum zwischen Immanenz und Transzendenz mit den Begriffen Natur, Gnade und Herrlichkeit beschreiben.

Was aber besagen diese Begriffe? Natur meint den Menschen, wie er von Gott geschaffen ist, mit Freiheit und Vernunft begabt, wobei die natürliche Realität eine radikale Differenz zu Gott als dem Grund aller Dinge impliziert. Diese Differenz wird einerseits durch Jesus Christus, den Mittler zwischen Gott und Mensch überbrückt, andererseits ist es eben der Geist Gottes, der als übervernünftige Geistigkeit die konkrete Wahrheit Jesu überhaupt erst erkennen lässt. Die geschaffene Vernunft allein vermag die Bestimmung des Menschen nicht einzusehen und zur Lebenswirklichkeit zu bringen, es bedarf der Gabe der Gnade. Gnade meint, dass das Tun und Lassen des Menschen bereits anfanghaft vom Geist Gottes bestimmt wird. Die Vollendung der Gnade ereignet sich in der Herrlichkeit (doxa, gloria).

Doch schon die Begnadung durch den Heiligen Geist bezieht den Menschen auf Gott. Das Denken dieser Beziehung heißt: Glaube (pistis, fides). Der Glaube ist ein festes Vertrauen des Menschen auf Gott – und Gottes auf den Menschen. Alles erhofft sich der Mensch von Gott, der der Geber alles Guten ist. Dieses basale Gottvertrauen seit den Anfängen des Christentums bei Justin dem Märtyrer über Origenes zu Augustinus hat immer schon ein stark kognitives Moment. So kann Augustinus formulieren: „Nicht jeder, der denkt, glaubt, aber jeder, der glaubt, denkt“ (De praedestinatione sanctorum 2,5). Der Glaube ist ein Denken, das der Zustimmung des Willens (assensio) bedarf. Es bleibt stets hypothetisch, weil auf die Gnade Gottes angewiesen. Deshalb sind die obersten Aktivitäten des Menschen der Lobpreis Gottes für die erhaltenen Gaben und die Bitte um die weitere „Begabung“ und Führung durch Gottes Gnade. Das Beten wird zum entscheidenden spirituellen Grundakt. Durch das Gebet findet der Mensch in die Gegenwart Gottes, so weit sie im Zustand der Gnade möglich ist. Wie gebetet werden soll, lehrt auch das Beispiel Christi. Sein Beispiel wird durch die geistigen Fähigkeiten des Menschen, in denen er Abbild Gottes ist, erschlossen. Nach Augustinus verwirklicht sich der menschliche Geist (mens) in Gedächtnis, Einsicht und Wille. Die trinitarische mens ist das höchste Abbild Gottes in der Schöpfung. Sie kommt Gott am nächsten, und sie soll das ganze Leben des Menschen bestimmen. Spiritualität ist nichts anderes als mentale Übung, die sich aber auch auf den Leib erstreckt, der dem Geist untergeordnet ist.

Die Ordnung der Dinge ist mit Jesus Christus verknüpft, denn er wird als der personifizierte göttliche Logos mit dem Weltbauplan oder dem Wissen Gottes assoziiert. Die menschliche Geistigkeit erinnert die Menschwerdung Gottes (memoria), sie bedenkt sie (intellectus) und richtet sich danach (voluntas) – „dein Wille geschehe“. Die Grundhaltung, die der Glaubende von Jesus lernt, ist v.a. die humilitas. Der Mensch kann nicht einfach die Stufen der Ordnung der Dinge bis zu Gott aufsteigen und die Welt verlassen. Vielmehr gilt es, am Boden (humus), im Leib zu bleiben und in aller Demut das irdische Leben zu vollbringen. Die Worte und die Taten Christi sind dafür maßgeblich.

Spiritualität muss nun weiter bestimmt werden als Einübung (askesis) in die Christusförmigkeit, denn nur die Inkarnation Gottes eröffnet den Weg in die himmlische Heimat des Menschen.108 Die Welt und alles in ihr sollen die Glaubenden letztlich nur gebrauchen, um dem Ziel näherzukommen. Die Sache des Genusses ist der dreieine Gott selbst. Die Kirche und ihre Sakramente sorgen für die bleibende Wirksamkeit der Inkarnation in der Welt und sind daher der konkrete Weg, der zu gehen ist. Streng genommen gibt es in Antike und Mittelalter außerhalb der sichtbaren Grenzen der Kirche kein Heil, da sie die Rolle des Vermittlers übernimmt. Die hierarchische Kirche teilt die Menschen in Stände ein, denen unterschiedliche Aufgaben zukommen. An der Spitze stehen die Kleriker (v.a. die Bischöfe) als die Stellvertreter Christi, gefolgt von den Mönchen und Nonnen, die in einer besonderen Christusnachfolge leben. Entsprechend kommt jedem Stand eine eigene Spiritualität zu. Die Ordnung des Heils erstreckt sich auf alle Orte und Zeiten, denen je ein eigenes Maß an Heiligkeit zukommt. Die Wallfahrtspraxis, der Reliquienkult, die Zeiteinteilung, die Gesellschaftsordnung, alles spiegelt die himmlische Hierarchie wieder. Nicht zuletzt deshalb kommt der Vernunft als dem höchsten Geschaffenen auch eine besondere Bedeutung zu. Rationale Schriftauslegung, natürliche Theologie und gelebte Frömmigkeit sind nur verschiedene Ausprägungen der Suche nach der Bestimmung des Menschen, die ein für alle Mal in Christus gegeben ist.

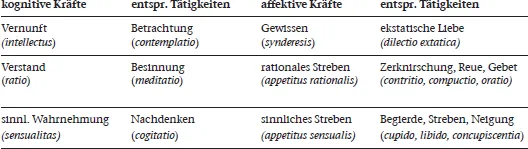

Theologie und Spiritualität können auch hier ineinander übergehen. Dennoch gibt es zwischen dem eigentlichen Bereich der wissenschaftlichen sacra doctrina und der reflexionsarmen Frömmigkeitspraxis einen mittleren Bereich, der häufig mit den Affekten des Menschen in Verbindung gebracht wird. Für die Entwicklung dessen, was wir heute Spiritualität nennen, werden diese affektiven Tätigkeiten zentral. Johannes Gerson etwa legt eine wegweisende Systematisierung vor:

Die Hochzeit der Spiritualität oder neuzeitliche Pneumatozentrik

Während in Patristik und Scholastik die objektive Seite der Offenbarung, d.h. die Inkarnation Gottes in Jesus von Nazaret, im Mittelpunkt steht, ändert sich dies in der Neuzeit. Der göttliche Geist rückt als subjektive Offenbarung ins Zentrum des Denkens und Lebens der Glaubenden. Doch bereits im Zenit des Mittelalters vollzieht sich eine heimliche, aber radikale Neuausrichtung der „Spiritualität“. Die Transzendenz Gottes wird von der Immanenz des Menschen her neu bestimmt: „Das Auge, mit dem ich Gott sehe, ist dasselbe Auge, mit dem Gott mich sieht; mein Auge und Gottes Auge, das ist dasselbe Auge und ein Schauen und ein Erkennen und ein Lieben.“109

Mit...