![]()

Königliche Haupt- und Residenzstadt

1806

König Max ohne Krone

200 Kanonenschüsse donnerten am 1. Januar 1806 über die Dächer von München und gleichzeitig läuteten eine Stunde lang alle Kirchenglocken in der Stadt: Um 10 Uhr Vormittag verkündete Kurfürst Maximilian in der Residenz im kleinen Kreis, dass er den Königstitel angenommen habe. Und das war’s dann schon: Bayern war jetzt ein Königreich und München die Königliche Haupt- und Residenzstadt. Doch König Max I. war vorläufig mal ein König ohne Krone: die musste erst in Paris bestellt werden und hatte eine Lieferfrist von über einem Jahr. Es ging damals eben alles rasend schnell, nachdem sein Minister Montgelas 1805 Bayern aus der Allianz mit Österreich und Russland herausgelöst und eine neue mit Frankreich geschmiedet hatte. Der Dank Napoleons war die Königswürde. Er war mit seiner Josephine natürlich auch in München, zumal am 13. Januar sein Stiefsohn eine Tochter des neuen Bayernkönigs heiratete.

König Max war das totale Gegenstück zu seinem unbeliebten Vorgänger in der Residenz, Kurfürst Karl Theodor: Auf seinen Spaziergängen in der Stadt kam der ungezwungene und natürliche Monarch mit allen Schichten der Bürger ins Gespräch, »Leben und leben lassen« scheint sein Motto gewesen zu sein und viele Anekdoten zeugen von ein überall beliebten Regenten. Die unpopulären Maßnahmen und Reformen ließ er seinen Minister Montgelas durchführen, zum Beispiel die Steuerpflicht für alle und die Auflösung zahlreicher Klöster und Kirchen, die »Säkularisation«.

Die Krönung seiner Regentschaft war die Bayerische Verfassung von 1818, die natürlich auch die Handschrift Montgelas trägt. Kronprinz Ludwig konnte diesen Minister und seine politischen Ansichten nie ausstehen und bedrängte Max I. so lange, bis er diesen 1817 entließ, Montgelas hatte seine Pflicht getan, jetzt durfte er gehen. 1825 starb Bayerns erster König und wurde in der Theatinerkirche beigesetzt.

Die bayerische Königskrone, nie getragen

1825

König Ludwig I. gibt München ein neues Gesicht

Kein anderer Herrscher hat das Gesicht Münchens so geprägt wie König Ludwig I. Es stimmt das Sprichwort, dass München zwei Mal gegründet wurde: von Herzog Heinrich dem Löwen und von König Ludwig I. In der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober 1825 weckte ein hoher Militär in Bad Brückenau den 39-jährigen Kronprinz Ludwig mit der Anrede »Majestät« und Ludwig wusste, was dies bedeutete: sein Vater König Max I. war gestorben und jetzt war er an der Reihe. »Wie schwer fällt mir’s das stille Leben zu verlassen, um König zu sein«, schrieb er später.

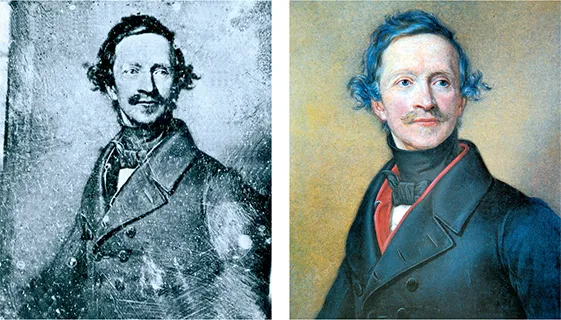

Das wahre Leben am Hof lernte er nicht in München, sondern ein halbes Jahr lang bei Napoleon 1806 in Paris, dem Bayern die Königswürde verdankte. Als Kronprinz war sein einziger politischer Einfluss, seinen Vater zur Entlassung des Reform-Ministers Montgelas zu überreden. Aber auf das Stadtbild Münchens war sein gestalterischer Eingriff schon größer, wenn auch sehr klug versteckt: Die Idee einer großen Prachtstraße ließ er den renommierten Leo von Klenze beim Papa als die Idee des Architekten vortragen, und der war begeistert. Die Bavaria, die Bauten am Königsplatz, das Siegestor – alles war schon zur Kronprinzenzeit erdacht und vorgeplant, aber jetzt erst hatte Ludwig die Macht, seine Ideen auszuführen. Voraussetzung waren fähige Künstler, die von seinen Plänen in Scharen angelockt wurden. Darunter waren viele, die in der revolutionären Technik der Fotografie arbeiteten, deren Bilder damals noch »Naturselbstcopie« oder »Sonnendiebstahlsmalerei« hießen, da sich der Begriff »Fotografie« erst langsam einbürgerte. Der französische Fotografie-Erfinder Louis Jacques Daguerre schenkte im Oktober 1839 König Ludwig I. als Beweis seiner Erfindung drei »Daguerreotypien«, seine Technik der Fotografie auf Kupferplatten. Der König war begeistert und veranlasste die Aufnahme Daguerres in die Akademie der Wissenschaften. Um 1840 fotografierte ein unbekannter »Daguerreotypist« ein Portrait des Königs, das aber im 2. Weltkrieg zerstört wurde. Erst heute gibt eine stark vergilbte Fotoreproduktion digital verstärkt ihr Geheimnis preis: Ludwigs Hofmaler Josef Stieler malte das bekannteste Portrait des Königs nicht »nach dem Leben«, sondern bis in die letzte Locke haargenau nach dieser hier erstmals veröffentlichten Fotografie.

König Ludwig I. – links Daguerreotypie, rechts Stieler-Gemälde

1834

»Majestät: Wer ko, der ko!«

»Fuhrwerke und Reiter dürfen den zu Wagen oder Pferde befindlichen Mitgliedern des Königlichen Hauses nicht vorfahren oder vorreiten. Begegnen sich Fuhrwerke oder Reiter Seiner Majestät dem Könige oder Ihrer Majestät der Königin, so haben sie rasch auf die Seite zu fahren oder zu reiten und so lange zu halten, bis Ihre Majestäten vorüber sind.« So lautet Artikel 145/1 des bayerischen Polizeistrafgesetzbuches »Über das Ausweichen der Reiter und Fuhrwerke auf öffentlichen Straßen«, also der königlich-bayerischen Straßenverkehrsordnung von 1834. An dieses Überholverbot haben sich alle gehalten, bis auf einen einzigen Übeltäter: Die unglaubliche Frechheit geschah mitten im Englischen Garten, als ein Lohnkutscher – heute heißt das Taxifahrer – von hinten mit einem Affenzahn an die gemächlich dahintrabende Kutsche Seiner Majestät König Ludwigs I. wie ein Autobahndrängler auffuhr. Auf der Königskutsche steckte eine weithin sichtbare goldene Krone, so ähnlich wie das Blaulicht auf dem Seehofer-BMW. Dem Kutscher war das aber wurscht, und er attackierte das Vierergespann des Königs mit seinem Zweispänner unverdrossen durch unverschämtes Auffahren zum Schnellerfahren. Als die Sicht nach vorne endlich frei war, und auch kein Baum mehr im Weg stand, riss dem Lohnkutscher die Geduld, er zog seine Pferde in die Wiese und donnerte seitlich an der Kutsche Seiner Majestät vorbei! Vor dem völlig verschreckt aus dem Fenster blickenden König Ludwig I. zog er ganz höflich seinen Hut und schrie ihm hinüber: »Majestät, wer ko, der ko!« und verschwand mit seinem Rennwagen hinter einer Staubwolke. Die Personalien des Verkehrsrowdys waren Seiner Majestät allerdings längst bekannt: Es handelte sich um den 1780 in Landshut geborenen Pferdehändler und Lohnkutscher Franz Xaver Krenkl, einer der Organisatoren des Pferderennens von 1810 anlässlich der Hochzeit des Königs, also der Geburtsstunde unseres Oktoberfestes. Der König verzichtete daher auf eine Bestrafung, revanchierte sich aber ein paar Tage später: Vor Krenkls Haus ließ er seinen Vierspänner einen ganzen Tag lang vor der Einfahrt parken, so dass Krenkls Pferdetaxi nicht rausfahren konnte. Der seitdem berühmteste bayerische Zauberspruch gilt nämlich auch für Könige: »Wer ko, der ko!«

Im Durchgang des Karlstores wurde Xaver Krenkl dieses kleine Denkmal gesetzt.

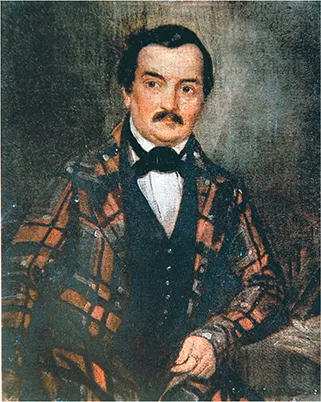

Das Ölgemälde Krenkls aus dem Jahr 1840 von Ferdinand Wagner hatte Karl Valentin aufgestöbert und 1929 an das Stadtmuseum verkauft.

1834

Rauchen verboten!

Rauchverbote sind in München nicht neu – nur durchsetzen ließ sich keines: Das letzte von 1834 war 123 Jahre lang in Kraft und niemand hat sich darum gekümmert geschweige denn angewandt, »insbesondere die Bestrafung in Geld oder Arrest« hatte keinerlei abschreckende Wirkung. Man konnte ja nicht jeden verhaften, der auf dem Odeonsplatz mit einer Zigarette erwischt wurde. Erst 1957, bei einer Bereinigung von alten Gesetzen, bei der auch der spätere Oberbürgermeister Dr. Hans Jochen Vogel mitgewirkt hatte, wurde das Rauchverbot gelöscht: »Das Tabakrauchen ist in allen Straßen der Stadt und im Hofgarten, über hölzernen Brücken, in dem Leichenacker, beim Vorübergehen an Militärwachposten und während der Dulten auf dem Platze vor den Schaubuden am Karlsthore verboten. Zugleich wird dieses Verbot auf den Odeonsplatz, auf die Ludwigstraße, auf die Briennerstraße, auf den Wittelsbacherplatz und auf die Straße zwischen dem Odeon und dem Herzog Leuchtenbergischen Palais ausgedehnt. Wer gegen dieser Bestimmung handelt, hat sich die daraus entstehenden Unannehmlichkeiten und insbesondere die Bestrafung in Geld oder Arrest selbst zuzuschreiben. 1834 Königliche Polizey-Direktion München«. Vor der Residenz war Rauchen also verboten, drinnen aber nicht, wie auf dem Foto von König Ludwig II. zu sehen ist.

König Ludwig II. ließ sich sogar mit Zigarette fotografieren.

Das älteste Rauchverbot stammte von Kurfürst Max I., der das »Tabacktrinken unter den Bauern und gemeinen Leuten« abschaffen und »den Übertretern jedesmals gebührend bestrafen« wollte. Weil aber weitergequalmt wurde, kam der nächste Kurfürst, Ferdinand Maria, auf eine glänzende Idee: Da »die so ernstlich ergangene und wiederholte Vorschrift über den Tabackh meinem besonderen Mißfallen in schlechte Observanz gezogen und allen Orten außer schuldigster Obacht gelassen worden, sollen fortan Tabackh nur bei Apotheken hergegeben werden, wenn er als Medizin verordnet worden.«

1838

Der Zither-Maxl auf der Cheopspyramide

»Dieser Herr Schwager!« hat König Ludwig I. kopfschüttelnd ausgerufen, als er im Jahre 1840 seinen Schwager Herzog Max in Bayern als Artist in dessen Privatzirkus auftreten sah. Herzog Max war der populärste Wittelsbacher in München. Er scherte sich einen Teufel um Konventionen und Etikette, hatte neben seinen acht ehelichen Kindern mindestens noch zwei uneheliche von bürgerlichen G’spusis, er komponierte, dichtete, spielte virtuos auf der Zither, was ihm den Spitznamen »Zither-Maxl« einbrachte, und stand als »König Artus« einer Münchner »Tafelrunde« von bürgerlichen »Rittern« aus der Münchner Künstlerschaft vor, die in seinem Palais in der Ludwigstraße (an der Stelle der heutigen Bundesbank) rauschende Feste feierte. Die Kuriosität des von Klenze erbauten und im Krieg zerstörten Palais war ein Zirkuszelt im Innenhof, in dem seine Töchter Sisi (Kaiserin von Österreich), Sophie (Verlobte Ludwigs II.) und Marie (Königin von Neapel-Sizilien) das Reiten gelernt haben. Max machte leidenschaftlich Fernreisen wie 1838, als er mit seinem Hofmusikus Johann Petzmeyer nach Ägypten fuhr. Sie bestiegen die Cheopspyramide und kletterten auf deren Gipfel, sangen und spielten dabei auf der Zither bayerische Schnaderhüpfl. In Kairo kaufte er auf dem Sklavenmarkt vier Schwarze frei, die er nach München mitnahm und vom Erzbischof in der Frauenkirche taufen ließ. Unter den Pseudonymen »Philippus Bavaricus« oder »Phantasus« schrieb er unterhaltsame Novellen und die bekannten »Oberbayrischen Volkslieder mit ihren Singweisen«. Die Lebensfreude des zitherspielenden Herzogs gefiel den Münchnern genauso wie seine demokratischen Ansichten, die er sogar in anonymen Zeitungsartikeln verbreitete und von denen aber jeder wusste, von wem sie stammten. Die Verwandtschaft runzelte die Stirn: Max ließe seine Töchter »verwildern«, sie können zwar reiten wie Zirkusartisten, seien aber zu keinem small talk in französischer Sprache fähig. Als die Hochzeit von Sisi mit dem Kaiser von Österreich bevorstand, »verleugnete man sogar die Existenz des Herzogs so gut es ging«, denn man fürchtete, er könnte mit seinen witzigen Einfällen das Protokoll durcheinanderbringen. Ein Mönch aus dem Kloster Tegernsee prophezeite damals der Sisi, ehe hundert Jahre vergangen sind, wäre ihr gesamter Stamm erloschen. Genauso ist es ge...