eBook - ePub

Die Flüchtlinge sind da!

Wie zugewanderte Kinder und Jugendliche unsere Schulen verändern - und verbessern

- 200 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Die Flüchtlinge sind da!

Wie zugewanderte Kinder und Jugendliche unsere Schulen verändern - und verbessern

Über dieses Buch

Dieses E-Book enthält komplexe Grafiken und Tabellen, welche nur auf E-Readern gut lesbar sind, auf denen sich Bilder vergrössern lassen.Rund ein Drittel aller Geflüchteten, die derzeit nach Europa kommen, sind minderjährig. Die Kinder und Jugendlichen sind häufig allein unterwegs und zum Teil schulpflichtig. Welche Folgen hat die Zuwanderung für das Bildungssystem? Eltern fürchten überquellende Schulklassen, in denen kaum noch jemand Deutsch spricht, Lehrpersonen befürchten einen Qualitätsverlust ihres Unterrichts. In diesem Buch zeigen Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen und die Migrantinnen und Migranten selbst ihren Alltag - und wie Integration in der Schule uns alle bereichern kann.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.

- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.

Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.

Ja, du hast Zugang zu Die Flüchtlinge sind da! von Armin Himmelrath,Katharina Blass im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politik & Internationale Beziehungen & Staatsbürgerkunde & Bürgerrechte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Reaktionen erwünscht: Was die Politik tun muss

Nachhaltige Bildungspolitik für Flüchtlinge: Noch fehlen Grundlagen

Um in Deutschland langfristige Konzepte zwischen Bund und Ländern ausarbeiten und umsetzen zu können, fehlen die notwendigen Datengrundlagen. Denn bisher lässt die amtliche Schulstatistik auf Bundesebene keine Rückschlüsse darauf zu, wie viele Kinder einen Migrationshintergrund haben und welche Schulen sie besuchen, sagt Thomas Kemper vom Wuppertaler Institut für bildungsökonomische Forschung (WIB): »Um schulstatistische Vergleiche zwischen den Ländern zu ermöglichen und belastbare Aussagen über den Schulbesuch von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund treffen zu können, muss in allen Ländern zumindest ein Minimum vergleichbarer Informationen zum Migrationshintergrund abgefragt werden«, so Kemper. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die hohe Dynamik und die stark schwankenden Zahlen im Rahmen der aktuellen Fluchtmigration: Bildungsforscher, aber auch politische Akteure in Bund und Ländern benötigten diese Informationen, um ihre Entscheidungen im Bereich der Bildungsplanung fundiert treffen zu können. Kemper hat in statistischer Fleißarbeit die verschiedenen Erhebungsansätze in den Schulstatistiken der Länder miteinander verglichen (vgl. Kemper 2016) und dabei auch geprüft, ob sich die unterschiedlichen Datensätze zu einer – aus politisch-planerischen Gründen wünschenswerten – Bundesstatistik zusammenführen ließen.

Doch das wird schwer, zeigt die Studie des Wuppertaler Bildungsforschers: Manche Länder erheben bis heute nur die Staatsangehörigkeit der Schülerinnen und Schüler, andere dagegen erfassen ausführlich einen möglichen Migrationshintergrund, indem sie beispielsweise auch nach dem Geburtsland und der Verkehrssprache der Familie fragen. »Es unterscheiden sich sowohl die Datenbasen, die erhobenen Migrationsmerkmale, die Bezeichnungen, als auch die Operationalisierungen des Migrationshintergrundes«, schreibt Kemper in seiner Studie – und das, obwohl es längst Richtlinien der Kultusministerkonferenz für ein einheitliches Vorgehen gibt und sogar einen Beschluss darüber, was zwingend erhoben werden muss: Dabei handelt es sich um die Staatsangehörigkeit, die Verkehrssprache und das Geburtsland der Schülerinnen und Schüler. Wie dieser Beschluss aber umgesetzt werden soll, das wird von den Ländern zum Teil völlig unterschiedlich interpretiert. Und so sind die statistischen Landesämter von einem einheitlichen und vor allem vergleichbaren Vorgehen weit entfernt. »Konsequenz ist, dass die Bildungssituation von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund anhand von Daten der amtlichen Schulstatistik auch in naher Zukunft weiterhin nicht auf Bundesebene analysiert werden kann«, ärgert sich Thomas Kemper. Auch schulstatistische Vergleiche der Bundesländer untereinander seien wegen der völlig unterschiedlichen Ansätze zum Teil unmöglich – kein gutes Zeugnis für die auf föderalen Wettbewerb setzende Bundesrepublik. »Die Staatsangehörigkeit ist bis heute das einzige verfügbare Migrationsmerkmal in der Schulstatistik auf Bundesebene«, schreibt Kemper. Mit dieser Information allein aber lässt sich so gut wie nichts anfangen. Abhilfe würde nur »die valide Erhebung zumindest eines Kerns gemeinsamer, einheitlicher und vergleichbarer Migrationsmerkmale« schaffen, »was verbindliche Vorgaben bzw. Beschlüsse voraussetzte«, so Kemper in seinem Fazit. Und die einmal definierten und erhobenen Kernmerkmale müssten dann aus Sicht des Bildungsforschers auch noch über möglichst lange Zeit stabil bleiben und nicht verändert werden – nur dann ließen sich auch Vergleiche über längere Zeiträume hinweg durchführen. Doch an einer solchen Einheitlichkeit in der Bildungs- und Schulpolitik mangelt es bereits seit Jahrzehnten, weil die Länder gegenüber dem Bund, aber auch gegenüber den anderen Ländern auf ihre uneingeschränkte Hoheit in Bildungsfragen pochen.

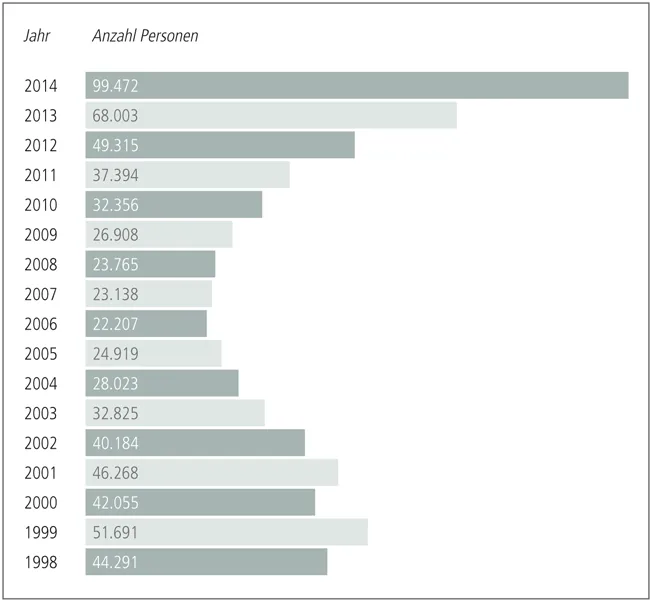

Anzahl der im jeweiligen Jahr zugezogenen ausländischen Kinder und Jugendlichen von 6 – 18 Jahren.

(Quelle: Massumi et al. 2015)

(Quelle: Massumi et al. 2015)

Durch die Flüchtlingskrise und den von ihr erzeugten Handlungsdruck tut sich nun eine Möglichkeit auf, diese kontraproduktive Nichtzusammenarbeit zwischen Bund und Ländern in der Schulpolitik zu überwinden. Denn es ist klar, dass die bisher schon weit über 300 000 zugewanderten Flüchtlingskinder im deutschen Schulsystem eine so große finanzielle Herausforderung darstellen, dass manche Länder schlicht damit überfordert sind, die notwendigen Kapazitäten für einen angemessenen Schulunterricht zur Verfügung zu stellen. Es wird also gar nicht anders gehen, als mit einer gemeinsamen finanziellen Anstrengung die Beschulung der neu zugezogenen Kinder und Jugendlichen sicherzustellen – und dabei alte Hürden und Mauern, die eine Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern bisher immer verhindert haben, einfach niederzureißen.

Mit der Unterschiedlichkeit der einzelnen Bundesländer befasst sich auch eine weitere Studie (Massumi et al. 2015), die im Herbst 2015 für Aufsehen sorgte. Das Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache und das Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln hatten dafür die schulische Situation von Flüchtlingskindern in Deutschland untersucht und Hinweise darauf zusammengetragen, was geändert und verbessert werden muss, um den Flüchtlingskindern einen angemessenen, ihren Bedürfnissen entsprechenden Unterricht anbieten zu können. Auch hier stießen die Forscher auf zahlreiche, teilweise sehr unterschiedliche bundesländerspezifische Regelungen. So ergab die Studie unter anderem, dass die einzelnen Länder bei der Unterrichtsorganisation völlig verschiedene Vorgaben verwendeten. Den Schulen wurde damit zum Teil kaum ein Orientierungsrahmen angeboten. Den größten Nachholbedarf konstatierten die Forscher hinsichtlich der Schulpflicht: Lediglich in Berlin und im Saarland gilt die gesetzliche Schulpflicht für alle Kinder und Jugendlichen, auch für Flüchtlinge und Asylbewerber, uneingeschränkt von Anfang an. In anderen Ländern dagegen waren zum Teil mehrmonatige Wartezeiten vorgesehen – Zeit, die für den Bildungsprozess und für die Integration der Betroffenen verloren geht.

Grundlage der Untersuchung waren die Zuwanderungszahlen aus dem Jahr 2014, also noch vor deren starkem Anstieg in ganz Europa ein Jahr später. Im untersuchten Zeitraum waren knapp 100 000 Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter nach Deutschland gekommen. Die Zahl hatte sich damit zwischen 2006 und 2014 vervierfacht – dennoch lag der Anteil neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher im Verhältnis zur Gesamtschülerschaft nur bei einem Prozent.

Anteil der neu zugezogenen ausländischen Kinder und Jugendlichen von 6 – 18 Jahren an der Gesamtzahl der 6- bis 18-Jährigen in Deutschland nach Bundesländern. Angaben in Prozent, in Klammern absolute Zahlen. (Massumi et al. 2015)

Zwei Drittel der zugewanderten Kinder, fanden die Forscherinnen und Forscher heraus, gehörten vom Alter her in die weiterführenden Schulen – woraus sich ein entscheidender Hinweis an die Bildungspolitik herauslesen lässt: Nicht die Förderung der Integration in der Grundschule, sondern die der Sekundarstufen I und II muss im Mittelpunkt der schulpolitischen Anstrengungen stehen.

Für die Studie hatten die Autorinnen und Autoren Daten des Statistischen Bundesamts, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und kommunale Daten aus der Zeit bis Ende 2014 ausgewertet. »Die aktuellen Herausforderungen waren, wenn auch nicht in der Dimension der letzten drei Monate, vorhersehbar«, sagte Michael Becker-Mrotzek, Direktor des Mercator-Instituts, im Oktober 2015 zur Vorstellung der Studie: »Die Frage, wie neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im Bildungssystem aufgenommen werden können, ist jahrelang vernachlässigt worden. Jetzt fehlen die nötigen Informationen, Konzepte sind in Vergessenheit geraten. Mit den Berechnungen dieser Studie liegen erstmals fundierte Annäherungswerte vor. Sie zeigen: Die Zahl wächst mit großer Geschwindigkeit und gerade diese Schnelligkeit stellt die Schulen und Lehrkräfte vor große Herausforderungen.« Auch Becker-Mrotzek bemängelte, dass in vielen Bundesländern nicht systematisch erhoben werde, wie viele neu zugewanderte Kinder und Jugendliche ohne Deutschkenntnisse tatsächlich an den Schulen sind. Ohne diese Planungsgrundlage ist es jedoch kaum möglich, den Bedarf an Lehrkräften und weiteren Ressourcen rechtzeitig einzuschätzen. »Die Bundesländer müssen sich auf ein gemeinsames Verfahren einigen«, forderte Michael Becker-Mrotzek. Und er betonte, wie wichtig es sei, dass insbesondere die weiterführenden Schulen zügig Konzepte zur Integration entwickeln. Weil laut Erhebung mehr als zwei Drittel der neu zugewanderten Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 18 Jahre alt sind und allein 14 Prozent zur Altersgruppe der 18-Jährigen gehören, werden besonders an weiterführenden und berufsbildenden Schulen dringend Schulplätze und zusätzliche Unterrichts- und Betreuungskapazitäten benötigt.

Der Aufgabenzettel für die Bildungs- und Finanzpolitiker ist also lang. Und er enthält noch einen weiteren wichtigen Punkt, der fast so etwas wie eine Zukunftsvision darstellt: die Forderung nach gleichen Bedingungen – egal, wo ein Schüler oder eine Schülerin mit Fluchtgeschichte den Unterricht verbringt. Sowohl die Kemper-Studie als auch die Untersuchung des Mercator-Instituts zeigen deutlich, wie ungleich die Flüchtlingskinder im Hinblick auf Schulbesuch und Unterricht behandelt werden. Dies fängt bei der regionalen Verteilung an (vgl. hier und im Folgenden Massumi et al. 2015). So lag 2014 im Bundesdurchschnitt zwar der Anteil neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher an der Gesamtschülerzahl bei 1,02 %, er schwankte jedoch erheblich zwischen den Bundesländern und auch zwischen einzelnen Regionen:

→Brandenburg hatte mit einem Anteil von 0,56 Prozent in 2014 den niedrigsten Wert neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler.

→Auf den höchsten Wert kam der Stadtstaat Bremen mit einem Anteil von 1,79 Prozent.

→Sogar innerhalb einzelner Städte schwanken die Werte zum Teil ganz erheblich. In Köln beispielsweise lag der Anteil zugewanderter Schüler in einzelnen Stadtbezirken bei 0,8 Prozent, in anderen bei 2,7 Prozent.

Solche Schwankungen bei der Verteilung der Flüchtlingskinder sorgen für erhebliche Unterschiede bei der finanziellen und pädagogischen Belastung einzelner Regionen, Kommunen, Schulen und Lehrerinnen und Lehrer. Und dann kommt noch eine weitere Ungleichheit hinzu, die sich noch einmal verstärkt innerhalb des Schulsystems auswirkt: Nicht alle Schulformen nehmen gleich viele zugewanderte Schülerinnen und Schüler auf.

Zu Besuch am Gymnasium Wanne

Sie kommen aus Afghanistan, aus Syrien und der Türkei, aus Bulgarien und Rumänien: Die Schülerinnen und Schüler der Internationalen Klasse (IKL) am Gymnasium Wanne in Herne sind eine ziemlich bunt zusammengemischte Gruppe. Elf Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren sitzen an diesem Morgen im Klassenzimmer und beginnen den Tag erst einmal damit, ihrer Klassenlehrerin Hasnaa Sahnoune und Schulsozialarbeiter Daniel Hein von ihren Aktivitäten am Wochenende zu erzählen. »Ich habe gekocht«, erzählt Nadin. »Ich habe Fußball gespielt, einkaufen und putzen gemacht«, sagt Samira. Und Denica ergänzt: »Ich gucke im Internet, Deutsch lernen. Und Kokoskugeln backen.« So geht es reihum, nacheinander erzählen die Kinder von ihren Erlebnissen. Es ist das Montagsritual, um in den Schulalltag und den Alltag der IKL hineinzufinden.

»18 Stunden pro Woche sind die Schülerinnen und Schüler bei uns, den Rest der Zeit gehen sie in normale Regelklassen«, berichtet Daniel Hein, der als Sozialarbeiter bis zu dreimal wöchentlich mit in den Unterricht kommt. Die IKL hat sich, erzählt er, bewährt, um den geflüchteten Kindern und Jugendlichen einen sanfteren und gleichzeitig besonders geförderten Übergang in den deutschen Schulalltag zu ermöglichen: »Hier sind sie freier, sprechen zum Beispiel leichter und auch selbstbewusster vor der Gruppe – weil sie wissen, dass auch die anderen Kinder Schwierigkeiten mit der Sprache oder mit dem Einleben in die neue Umgebung haben.« Für sie als Lehrerin sei besonders die starke Differenzierung im Hinblick auf das Alter, die Leistungen und die Deutschkenntnisse der IKL-Kinder eine Herausforderung, sagt Hasnaa Sahnoune, die zusammen mit ihrem Kollegen Nils Biewald die IKL leitet, und ergänzt: »Gleichzeitig ist genau das aber auch ein enormer Ansporn, der unseren Alltag so ungeheuer spannend macht.« Vom Training der Sozialkompetenz bis zur gezielten individuellen Förderung in Deutsch und Mathe, vom täglichen Umgang miteinander in deutschen Schulen bis zur Hilfe beim Ausfüllen eines Formulars für ein Ticket des örtlichen Verkehrsverbunds reichen die Themen und Herausforderungen, denen sich das interdisziplinäre Team aus Lehrkräften und Sozialarbeitern gegenübersieht, denn die Arbeit in der IKL, sagt Hasnaa Sahnoune, »ist jeden Tag wie eine Wundertüte«. Ihr Gesichtsausdruck lässt keinen Zweifel daran, wie sie das findet: »Diese Arbeit erfüllt mich, und ich bin wirklich glücklich, in diesem Team und in dieser Klasse zu arbeiten.«

Dabei gibt es durchaus immer wieder auch Probleme. Kleinere, die vielleicht auf Verständnisschwierigkeiten beruhen – und größere, die sich aus kulturellen Unterschieden ergeben und trotzdem gelöst werden müssen. An den Wänden des Klassenzimmers hängen von den Schülerinnen und Schülern gemalte Plakate: »Was sagen Lehrer?«, steht darauf und »Was sagen Schüler?« Andere große Papiere zeigen mit Schrift und Bildern, worauf in der Schule Wert gelegt wird: »Ich komme pünktlich«, heißt es da, oder auch: »Ich bin leise und höre zu.« Und: »Ich bin freundlich.« Nicht alles davon klappt bei allen Kindern von Anfang an. »Ein Junge hat mir einmal kategorisch gesagt: ›Ich arbeite nicht mit Mädchen‹«, berichtet Daniel Hein. In solchen Fällen müssen Lernprozesse manchmal ziemlich schnell angestoßen werden. Dabei hilft den Lehrerinnen und Lehrern einerseits die Zusammenarbeit im Team mit mehreren professionellen Perspektiven, andererseits aber auch die breite Unterstützung durch das Kollegium, durch Oberstufenschülerinnen und...

Inhaltsverzeichnis

- Die Flüchtlinge sind da!

- Die Situation der Zugewanderten

- Das Grundrecht auf Schulbesuch – auch für Flüchtlinge

- Eine besondere Herausforderung: Deutsch als Zweitsprache

- Integration durch Bildung

- Noch nicht im Fokus: Flüchtlinge in den Berufsschulen

- Die Maßnahmen von Bund und Ländern

- Wie außerschulische Kooperationspartner die Integration unterstützen

- Mit traumatischen Erfahrungen umgehen

- Blick über die Landesgrenzen: Die Schweiz

- Blick über die Landesgrenzen: Der Integrationspakt in Österreich

- Reaktionen erwünscht: Was die Politik tun muss

- Literaturverzeichnis

- Abbildungsnachweis