![]()

1 Einleitung

Kindergarten und Primarstufe haben sich bis in die 1960er-Jahre institutionell je eigenständig entwickelt. Zwar wurde das Verhältnis der Institutionen seit Gründung der Kindergärten in der deutschen Schweiz im 19. Jahrhundert immer wieder thematisiert und diskutiert, doch konkrete Reformprojekte zur Annäherung blieben aus. Erst ab den 1970er-Jahren sind diesbezüglich verschiedene Initiativen beobachtbar (Wannack 2010). Einen Meilenstein dieser Annäherung bildeten die Empfehlungen des Projekts «Situation Primarschule Schweiz (SIPRI)» in den 1980er-Jahren zur Gestaltung des Übergangs zwischen Kindergarten und Primarunterstufe (Heller, Ambühl, Huldi et al. 1986). Es fand in der Nachfolge von SIPRI zwar eine Annäherung zwischen den beiden Stufen statt, doch der – als eigentliches Problem diskutierte – diskontinuierliche Übergang zwischen Kindergarten und Primarstufe blieb bestehen. Die Diskussion um eine Neugestaltung wurde in den 1990er-Jahren wieder aufgenommen. Dabei rückte die Idee ins Zentrum, den Kindergarten und die ersten zwei Schuljahre in Form der Basisstufe zusammenzuführen (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 1997). Ihre Umsetzung fand die Idee im Schulentwicklungsprojekt edk-ost-4bis8, indem – und das stellte ein doppeltes Novum dar – kantonsübergreifend in Modellversuchen die Basis- und Grundstufe von 2002 bis 2010 erprobt und wissenschaftlich evaluiert wurde (Moser, Bayer 2010; Vogt, Zumwald, Urech, Abt 2010). Parallel zu diesen Bemühungen trieben viele Deutschschweizer Kantone die Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbildung voran. Obwohl nicht abzusehen war, welche Modelle der sogenannten (Schul-)Eingangsstufe – Basis- oder Grundstufe respektive herkömmlicher Kindergarten, gefolgt vom 1. und 2. Schuljahr – sich durchsetzen würden, lag es nahe, künftig die Ausbildung von Kindergärtnerinnen und Primarlehrpersonen zusammenzulegen (Sörensen Criblez, Wannack 2006). Die Gründung der pädagogischen Hochschulen bildete eine ideale Ausgangslage, die Zusammenführung der Ausbildungen zu erreichen. Mit wenigen Ausnahmen werden nun gemeinsame Studiengänge für Lehrpersonen für den Kindergarten und die Primarstufe angeboten.

Die vormals getrennte Entwicklung der beiden Institutionen führte zu zwei eigenständigen pädagogisch-didaktischen Konzepten. Beim Bemühen, die beiden Konzepte zusammenzuführen, zeigte sich, dass für den Kindergarten Deutschschweizer Prägung theoretische wie empirische Grundlagen weitgehend fehlten. Die Primarstufe verfügt zwar mit der Grundschulpädagogik über eine gewisse Grundlage. Doch auch in diesem Bereich fehlte es an Forschungsergebnissen, die sich spezifisch auf die ersten beiden Schuljahre der Primarstufe beziehen. So wurde deutlich, dass einerseits Bedarf bestand, die Unterrichtspraxis in Kindergarten und Unterstufe empirisch zu untersuchen und andererseits ein pädagogisch-didaktisches Konzept zu erarbeiten, das die Spezifitäten der beiden Stufen integriert. Aus diesem Grund verwenden wir im weiteren Verlauf den Begriff «Schuleingangsstufe», um unserem Anliegen, ein stufenspezifisches Konzept zu erarbeiten, Nachdruck zu verleihen. Diese und weitere Überlegungen bildeten die Grundlage für die Erarbeitung eines Forschungsprojekts, das im nächsten Kapitel detaillierter vorgestellt wird.

1.1 Fragestellungen und Untersuchungsanlage des Forschungsprojekts

Aufgrund einer Analyse der Unterrichtsgestaltung in Kindergarten und Primarunterstufe (Wannack 2001; 2004), zeigte sich, dass zwei Grundformen – geführte und offene Sequenzen – für beide konstitutiv sind. Sie werden sowohl für die Binnendifferenzierung und Individualisierung als auch für das eigenständige Lernen sowie das Lernen in der Gemeinschaft eingesetzt (Wannack, Arnaldi, Schütz 2011). In hohem Maß sind solche Spiel- und Lernumgebungen auf verlässliche Strukturen angewiesen. Ein Modell, das diesen Ansprüchen gerecht wird, ist das Classroom Management. Seine Bedeutung für den Unterricht wird durch Umschreibungen wie «grundlegende Basisfunktion» (Ophardt, Thiel 2008) oder auch «Stützfunktion» (Klieme, Rakoczy 2008) deutlich gemacht. Obwohl die Wichtigkeit des Classroom Management durch Studien auf der Primar- und Sekundarstufe I zur Unterrichtsqualität (Helmke 2009; Wang, Haertel, Walberg 1993; Weinert, Helmke 1997) belegt ist, gibt es wenig empirische Studien im Bereich Kindergarten und Primarunterstufe dazu (Carter, Doyle 2006). An diesem Punkt setzt das Forschungsprojekt an, indem die Unterrichtsgestaltung in der Schuleingangsstufe mit besonderem Fokus auf das Classroom Management ins Zentrum unserer Fragestellungen gerückt wird:

— Welche Elemente des Classroom Management finden sich in der Schuleingangsstufe?

— Wie werden Elemente des Classroom Management eingesetzt, um im Sinne der Proaktivität und Lernzentrierung den Kindern viele Lernmöglichkeiten zu eröffnen?

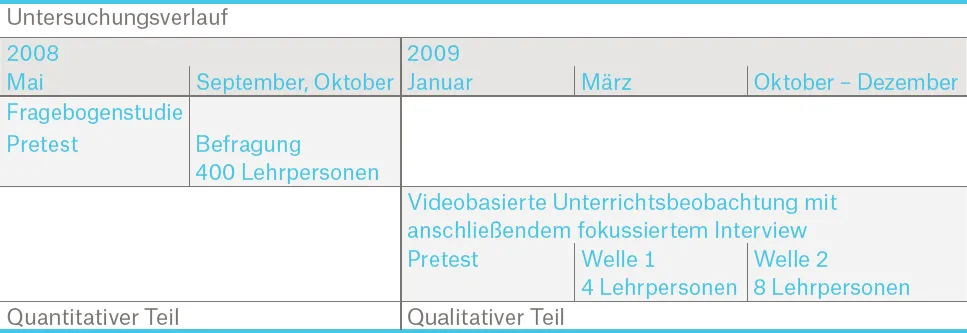

Für die Studie haben wir ein Mixed-Methodology-Design (Flick 2004) gewählt. Es beinhaltete einen quantitativen und einen qualitativen Teil (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Untersuchungsanlage

Für den quantitativen Teil der Untersuchung haben wir einen Fragebogen an 309 Kindergarten- und 310 Primarunterstufenlehrpersonen versandt. Der Rücklauf betrug 63 Prozent, das heißt, wir konnten die Fragebogen von 209 Kindergarten- und 183 Primarunterstufenlehrpersonen (180 Frauen, 3 Männer) einbeziehen. Es handelt sich um eine geschichtete Stichprobe, die repräsentativ für den Kanton Bern ist. Die Fragebogenstudie haben wir ausführlich dokumentiert (Wannack, Herger, Gruber, Barblan 2009).

Die Fragebogendaten dienten anschließend dazu, die Stichprobe, bestehend aus sechs Kindergarten- und sechs Primarunterstufenlehrerinnen, für den qualitativen Teil der Studie zu bestimmen. Sie wurden gemäß den folgenden Kriterien ausgewählt und angefragt:

— Berufserfahrung,

— Klassenlehrerinnen-Funktion,

— ein Pensum von mindestens 50 Prozent,

— Einschätzungen zum Classroom Management im Fragebogen,

— Einverständnis zur videobasierten Unterrichtsbeobachtung.

Nachdem die Einwilligung der Schulleitungen und die Einverständniserklärungen der Eltern eingeholt worden waren, wurden die Datenerhebungen in zwei Wellen (vgl. Abbildung 1) durchgeführt.

Für die videobasierte Unterrichtsbeobachtung an einem Vormittag wurden die Lehrpersonen gebeten, mindestens eine geführte und eine offene Sequenz durchzuführen. Vor dem Aufnahmetermin besprachen wir mit der Lehrperson vor Ort den Unterrichtsmorgen und bestimmten den optimalen Standort für die Videokameras. Eine Videokamera wurde ausschließlich auf die Lehrperson gerichtet, während wir mit der zweiten Videokamera das Klassengeschehen filmten. Für die Videoaufnahmen wurde ein detailliertes Videoskript erarbeitet, um die Aufnahmesituation so weit als möglich zu standardisieren (Wannack, Herger, Barblan 2011). Innerhalb von zwei Wochen führten wir mit der jeweiligen Lehrperson ein fokussiertes Interview (vgl. Lamnek 2005) in ihrem Kindergarten oder Schulzimmer durch. Im Sinne der video elicitation (Stockall 2001) sahen sich die Lehrpersonen kurze Videoausschnitte zu bestimmten Elementen des Classroom Management an und kommentierten diese. Weitere leitfadengestützte Fragen ergänzten die Kommentare. Anschließend wurden sowohl die Videoaufnahmen als auch die Interviews transkribiert.

Die Videoaufnahmen unterzogen wir zunächst einer Segmentierungsanalyse (Dinkelaker, Herrle 2009), bei der es sich um ein sogenanntes niedrig inferentes Auswertungsverfahren handelt (Hugener, Pauli, Reusser 2006). Unterschieden wurden die Segmente «geführte Sequenzen», «offene Sequenzen» und «Übergänge in und zwischen Sequenzen». Für die qualitative Inhaltsanalyse der fokussierten Interviews erarbeiteten wir ein Kategoriensystem (Mayring 2008). Dieses war dann auch wegleitend für die Detailanalysen der offenen und geführten Sequenzen sowie der Übergänge (Dinkelaker, Herrle 2009). Die qualitativen Inhaltsanalysen der Videoaufnahmen und der fokussierten Interviews bilden die Grundlage für die Erarbeitung eines vorläufigen Modells des Classroom Management auf der Schuleingangsstufe.

1.2 Aufbau der Publikation

Die vorliegende Publikation fasst die Forschungsergebnisse zusammen und präsentiert im ersten Teil ein pädagogisch-didaktisches Konzept für die Schuleingangsstufe. Ausführlich wird anschließend im zweiten Teil das Classroom-Management-Modell erläutert und mit Beispielen aus der Praxis illustriert. Im abschließenden Teil reflektieren wir die empirischen Ergebnisse und versuchen, diese in ihrer Bedeutung für die Ausbildung von Lehrpersonen einzuschätzen. Insgesamt zielt die Publikation darauf ab, eine Brücke zwischen Forschung und Praxis zu schlagen und damit dem erwähnten Mangel an empirischen und theoretischen Grundlagen zur Unterrichtspraxis in der Schuleingangsstufe entgegenzutreten.

Die Durchführung eines Forschungsprojekts bedarf der Unterstützung und Beteiligung verschiedener Personen und Institutionen. Die Pädagogische Hochschule Bern (PHBern) finanzierte im Rahmen ihrer antragsbasierten Forschungsförderung das Projekt «Classroom Management in der Schuleingangsstufe» (Projekt-Nummer 07 s 00 03). Die PHBern machte auch die Herausgabe dieser Publikation in der Reihe «Beiträge für die Praxis» möglich. Für die ideelle und finanzielle Unterstützung der PHBern sind wir sehr dankbar. Zwölf Kindergarten- und Primarstufenlehrerinnen erklärten sich bereit, am Forschungsprojekt teilzunehmen. Sie ließen uns Einblick in ihr berufliches Wissen und in ihren Unterrichtsalltag nehmen. Dafür sind wir ihnen zu großem Dank verpfl...