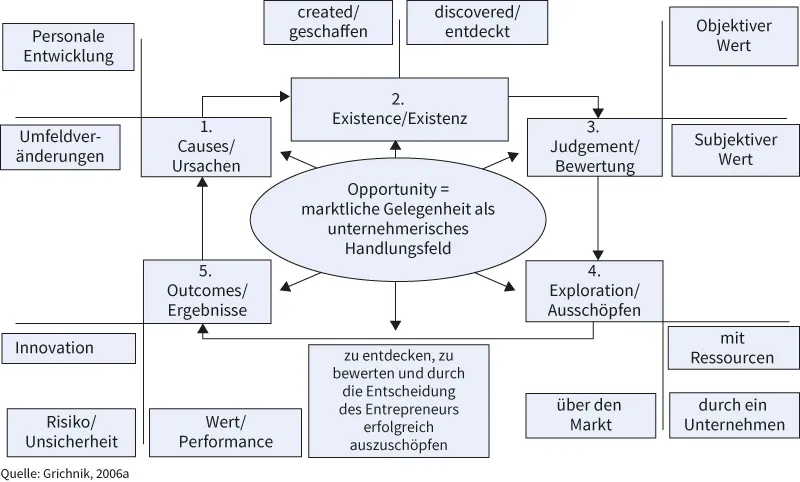

3.1 Die Opportunity Map als Bezugsrahmen

Das Phänomen Entrepreneurship beschreibt den ökonomischen Prozess des Erkennens, Bewertens und Verwertens unternehmerischer Gelegenheiten, der im Ergebnis zu neuen Gütern und Dienstleistungen, neuen Organisationsformen, neuen Märkten oder Prozessen führt. Motor dieses Prozesses ist das Denk- und Handlungsmuster einzelner oder mehrerer Unternehmer, die unternehmerische Gelegenheiten (Opportunities) nutzbar machen. Dieser Zusammenhang steht als sogenannter Individual-Opportunity-Nexus im Zentrum der Entrepreneurship-Disziplin und verleiht ihr eine eigene Identität (Shane und Venkataraman, 2000; Shane, 2004a). Aus diesem Nexus lassen sich spezifische Funktionen der Opportunity Recognition, Opportunity Evaluation und Opportunity Exploitation durch die Beschaffung notwendiger Ressourcen und den Einsatz verschiedener Organisationsformen der Opportunity-Verwertung – z. B. direkt am Markt, durch Gründung von Unternehmen oder in etablierten Unternehmen – ableiten. Grichnik (2006a) systematisiert die Elemente des Individual-Opportunity-Nexus in einer Opportunity Map des unternehmerischen Entscheidungsprozesses. Sie soll im Folgenden als Bezugsrahmen dienen, um das Phänomen Entrepreneurship aus einer entscheidungsorientierten Perspektive zu beschreiben, die in der Lage ist, die verschiedenen Denkschulen der Entrepreneurship-Disziplin zu integrieren und so einen Überblick zum aktuellen Stand der Entrepreneurship-Disziplin zu bieten.[58]

Die Opportunity als marktliche Gelegenheit im unternehmerischen Handlungsfeld

Im Zentrum des Analyserasters für die Literaturübersicht steht mithin die Opportunity (Eckhard und Shane, 2003) – die marktliche Gelegenheit als unternehmerisches Handlungsfeld (Fallgatter, 2004) –, die es zu entdecken, zu schaffen, zu bewerten und durch eine Entscheidung des Gründers beziehungsweise Unternehmers auszuschöpfen gilt. Was aber charakterisiert eine unternehmerische Gelegenheit – eine Opportunity?[59]

1. Die subjektive Wahrnehmung eines Individuums wandelt eine Opportunity in eine unternehmerische Idee um (Klein, 2008). Somit wird in der Theorie (Venkataraman, 1997; Shane und Venkataraman, 2000) mit ihr die Chance verbunden, durch Rekombination von Ressourcen einen subjektiven Wert zu schaffen, der eventuell auch einen entsprechenden objektiven Wert darstellt (Shane, 2004b). In der Literatur werden diesbezügliche Entscheidungen in der Regel auf persönliche Charaktereigenschaften (Mitchell et al., 2002) und kognitive Prozesse (Gregoire et al., 2010) zurückgeführt.

2. Der Opportunity haftet etwas Neuartiges an, wobei der Grad des Neuen ein relatives Maß darstellt (Schumpeter, 1934; Kirzner, 1997). Entsprechend der Innovation, die verschiedene Dimensionen des Neuen (objektiv, subjektiv, regional) aufweist (Hauschildt, 2004), kann auch die unternehmerische Gelegenheit auf einem Kontinuum gesehen werden, das entsprechend einer Normalverteilungskurve im mittleren Bereich viele inkrementell innovative Unternehmer abbildet und am rechten Extrembereich hochinnovative Unternehmen wie aus dem Technologiebereich oder mit neuartigen Dienstleistungskonzepten erfasst.

3. Risiken sind im unternehmerischen Schaffungsprozess nicht zu vermeiden (Venkataraman, 1997). So ist weder eine Opportunity denkbar, die nicht irgendwo oder für irgendwen etwas Neues beinhaltet, noch dass mit ihrer Umsetzung nicht ein bestimmtes Risiko einhergeht (Cantillon, 1931; Knight, 1964).[60]

4. Die Formen, in denen unternehmerische Opportunities ausgeschöpft werden können, sind vielfältig: Während mit Entrepreneurship in der Regel die Gründung von Unternehmen verbunden wird, beinhaltet der Begriff beispielsweise auch die Ausschöpfung neuer Opportunities im Rahmen existierender Organisationen (etwa im Sinne von Schumpeter, 1942).

5. Zum Thema des Ursprungs unternehmerischer Gelegenheiten gibt es unterschiedliche Standpunkte: Entweder die Existenz der Opportunity resultiert aus Veränderungen im Umfeld des Entrepreneurs (Schumpeter, 1934) oder durch Veränderung des Individuums selbst (Kirzner, 1997).

Die Opportunity Map mit fünf Dimensionen des unternehmerischen Handlungsfeldes

Wenngleich sich die zahlreichen Definitionen in der Literatur im Kern auf diese Determinanten des Entrepreneurships zurückführen lassen, besteht eine der zentralen Herausforderungen für die Entrepreneurship-Forschung darin, unternehmerische Gelegenheiten und ihre Entstehungsgründe theoretisch und empirisch zu erfassen (Shane, 2004a). Zunächst soll daher die theoretische Literatur im Hinblick auf das Phänomen der Opportunity untersucht werden. Dabei dienen die in der Literatur identifizierten fünf Dimensionen der unternehmerischen Handlungsfelder als Analysekriterien, um die verschiedenen Ansätze zu charakterisieren (vgl. Abbildung 3-1).

Abb. 3-1 Die Opportunity Map[61]

Ein besonderes Augenmerk liegt darauf, inwieweit eine Entscheidungsorientierung in diesen Themenbereichen und Theorieansätzen behandelt und erklärt wird. Diese Perspektive postuliert eine Verlagerung von der Person des Entrepreneurs und seinen Eigenschaften – hin zu seinem Entscheidungsverhalten, das einen besseren empirischen Zugang zum Entrepreneurship als unternehmerischem Phänomen (Grichnik und Immerthal, 2005) verspricht. Grund hierfür ist, dass erfolgreiches Unternehmertum eine Vielfalt von Eigenschaften und Fertigkeiten benötigt. Aufgrund dieser Vielfalt haben keine der normalerweise untersuchten Persönlichkeitseigenschaften einen ausreichend starken Effekt auf erfolgreiches Unternehmertum, als dass eine Weiterführung dieser sogenannten „traits school“ sinnvoll wäre (Frese, 2009). Die unternehmerischen Eigenschaften sollen nicht ausgeblendet werden, sie sind nur nicht mehr der Ausgangspunkt der Analyse, sondern machen Platz für einen mehr verhaltensbasierten Ansatz. Ziel ist der sukzessive Entwurf einer entscheidungsorientierten Opportunity Map, die die Dimensionen des unternehmerischen Entscheidungsprozesses rund um die unternehmerische Gelegenheit erfasst. Um diese zu erklären, wird das Verhalten der Entscheider in der Literatur größtenteils mit persönlichen Charaktereigenschaften (z. B. Shane, 2000) und kognitiven Prozesse (z. B. Busenitz und Barney, 1997) erklärt (Shepherd, 2015). Die unternehmerische Gelegenheit kann als (Entscheidungs-)Situation zur Schaffung eines neuen Mittel-Zweck-Rahmens für die Neukombination von Ressourcen mit positivem Erwartungswert definiert werden. Die Entscheidungssituation zur unternehmerischen Gelegenheit – wie in der Opportunity Map abgebildet – zeichnet sich mithin dadurch aus, dass der Entscheider mangels eines eingeschränkten Informationsstandes über Marktpreise und -reaktionen als Entscheidungsgrundlage keine existierenden Mittel-Zweck-Rahmen zur Optimierung seiner unternehmerischen Entscheidungen heranziehen kann. Vielmehr muss er diese Mittel-Zweck-Beziehungen selbst schaffen für die Neukombination der vorhandenen Ressourcen. Entsprechend bewegt er sich im Ungewissen über die Konsequenzen seiner unternehmerischen Entscheidung zur Wahrnehmung der Opportunity, die profitabel sein kann, es aber nicht sein muss. Er wird die Gelegenheit wahrnehmen, wenn diese einen positiven Erwartungswert besitzt, d. h., die Kosten zur Neukombination der Ressourcen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit unter dem geschätzten Marktwert liegen.[62]

3.2 Entstehungsursachen für unternehmerische Gelegenheiten

Mit dem eingeführten Entscheidungskalkül des Entrepreneurs sind zugleich die Ursachen für die Opportunity (vgl. Abbildung 3-2) schon angesprochen.

Wenngleich sich das Thema Opportunity während der letzten Dekade großer Beliebtheit erfreut hat (z. B. Alvarez und Barney, 2007; McMullen und Shepherd, 2006; Shane und Venkataraman, 2000), ist die Forschung sich noch nicht einig, wie die Prozesse zur Entstehung unternehmerischer Gelegenheiten funktionieren. Zwei Schulen sind zu unterscheiden:[63]

Die „discovery school“ nimmt an, dass externe Schocks suboptimale Marktverhältnisse herbeiführen. In diesen ist es möglich, Ressourcen so zu (re-)kombinieren, dass sie einen Profit generieren (Shane, 2012). Diese Situationen sind zwar risikobehaftet, ihr Wert kann aber mithilfe von Wahrscheinlichkeiten berechnet werden. Für den Unternehmer ist es vor allem wichtig, objektive Informationen über den Markt zu generieren und aufmerksam darauf zu achten, ob Opportunities entstehen (z. B. Shane, 2004a).

Dagegen sind Opportunities nach der „creation school“ Artefakte, die durch die Aktionen der Unternehmer endogen entstehen. Hier stehen Veränderungen in der Person des Entscheiders im Mittelpunkt, die den Zugang zu den relevanten Informationen für die neue Opportunity vermitteln. Diese Situationen sind von Natur aus unsicher. Weder die möglichen Ergebnisse noch deren Wahrscheinlichkeiten sind bekannt. Die Herausforderung ist nicht, ein bereits existierendes Umfeld optimal zu nutzen, sondern ein neues Umfeld aufzubauen (Alvarez und Barney, 2007). Des Weiteren wird hier eine Opportunity erst wertvoll, wenn andere Individuen ihren Wert anerkennen und so ein Markt entsteht (Venkataraman et al., 2...