![]()

»Ich weiß nicht, wie lange das meine Arme noch tragen können!«

Familie Surikov

Es war kurz vor Weihnachten, mittags, als ich gegen Ende meiner Hausbesuchsrunde den Impuls spürte, doch noch einmal schnell bei Ljuba Surikova vorbeizuschauen. Als ich in die Straße einbog, sah ich Bücher aus ihrem Fenster im ersten Stock fliegen. Auf dem gegenüberliegenden Gerüst höhnten Bauarbeiter, als ihr rußverschmiertes, wütendes Gesicht im Fenster erschien. Als sie mich sah, fragte ich kurz, ob ich hochkommen dürfe. Sie nickte kaum merklich. Oben öffnete sie mir die Tür mit einer schweren Axt in der Hand. Die Wohnung war verwüstet. Von den sonst hier zutraulich und frei lebenden Mäusen war keine mehr zu sehen. Das Meerschweinchen war in der Glut des Ofens gebraten.

Die Tür im Rücken, mir der Gefahr bewusst, äußerlich so ruhig ich konnte, hatte ich nicht viel Zeit, die Situation zu erfassen. »Ljuba, ich sehe, dass es Ihnen ganz schlecht geht! Ich hole Hilfe! Warten Sie auf mich!«

Wieder auf der Straße nahm ich mein eigenes Entsetzen wahr. Ich war nicht gleich imstande zu telefonieren. Ich rannte den kurzen Weg zu meiner Dienststelle, um Ordnungsamt, Arzt und Polizei zu verständigen. In dieser Zeit zündete Ljuba die Wohnung an. Die Bauarbeiter riefen die Feuerwehr, Notarzt und Polizei, sodass Ljuba schon auf dem Weg in ein Krankenhaus war, bevor die »psychiatrische Rettung« eintraf. Von dort wurde sie dann in die Psychiatrie verlegt.

Ich besuchte sie öfter in der Klinik und später in der neuen Wohnung. Sie ließ sich medikamentös behandeln, was eine gewisse Ordnung in ihren Gedanken zur Folge hatte. Wir suchten nach Wegen aus der gnadenlosen Langeweile, die sie nun quälte. Konnten Holzwerkstatt oder eine Beschäftigung im Gartenbau ihr helfen? Selbst die Tagesklinik erschien Ljuba attraktiv, um der Langeweile zu entgehen.

In dieser Zeit nahm sie einen drogenabhängigen, obdachlosen »Kumpel« bei sich auf. Damit waren die Tage bis zur nächsten Eskalation gezählt. Diesmal vermüllte und zertrümmerte der »Kumpel« die Wohnung. Ihre Familie krempelte die Ärmel hoch und handelte. Es bedurfte dreier starker Männer, Ljuba aus der Gewalt des »Kumpels« zu befreien.

Ich besuchte sie bei den Eltern, bei denen sie sich versteckt hielt. Sie weinte, weil sie dem drogensüchtigen »Kumpel« helfen wollte. Sie musste akzeptieren, dass es sie überforderte. Bis ein Platz in einer sozialtherapeutischen Wohneinrichtung frei wurde, blieb sie bei ihren Eltern. Dort besuchte ich sie regelmäßig. So lernte ich auch die Familie kennen.

Als ich Ljuba nach ihrem Umzug in die Sozialtherapeutische Wohneinrichtung besuchte, erzählte sie: »Ich fühle mich, als wären alle Leute in mir drin. Das strengt mich sehr an. Jeden Morgen springt die Madonna in mich rein und dann muss ich mit ihr einige Kilometer Rad fahren.« Das Gespräch ließ unseren guten Kontakt aufleben. Nach einer Stunde sagte sie: »Ich fühle, dass Sie gehen wollen, aber nicht wissen, wie Sie sich von mir lösen wollen!« So kam sie mir zu Hilfe, indem sie festlegte, den Kaffee noch auszutrinken, »dann können wir das Band lösen«.

Ljuba war glücklich in der Wohneinrichtung. Sie hatte genau verfolgt, was ich mit ihren Eltern besprochen hatte, und sagte nun dazu: »Sie brauchen mehr Zeit füreinander! Sie arbeiten zu viel. Sie kommen manchmal hierher, vor allem meine Mutter. Dann fühle ich, dass sie sich verpflichtet fühlt, mich zu besuchen und sich dann auch noch bemüht, mich glücklich zu machen, obwohl sie selbst ganz müde ist. Wenn sie so müde ist, dann ist mir lieber, sie legt sich zu Hause aufs Sofa und trinkt eine Tasse Tee.«

Nach den Aufregungen hatte ich die Eltern ohnehin nicht allein lassen wollen und bot ihnen Angehörigengespräche an. Sie nahmen das dankbar an.

Der Vater sagte: »Wir können tun, was wir wollen. Wenn in unserer Familie ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, passiert das nächste Unglück!« Frau Surikova ergänzte: »Ich weiß nicht, wie lange das meine Arme noch tragen können!« Ich fragte sie, ob sie sich vorstellen könnten, mir ihre Lebensgeschichte zu erzählen? Frau Surikova war gerührt, dass sich jemand dafür interessierte. Herr Surikov war etwas verhalten, jedoch nicht abgeneigt.

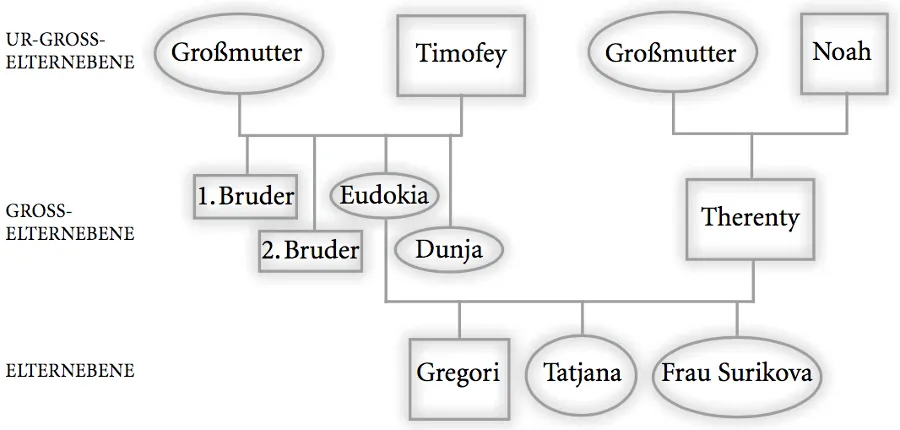

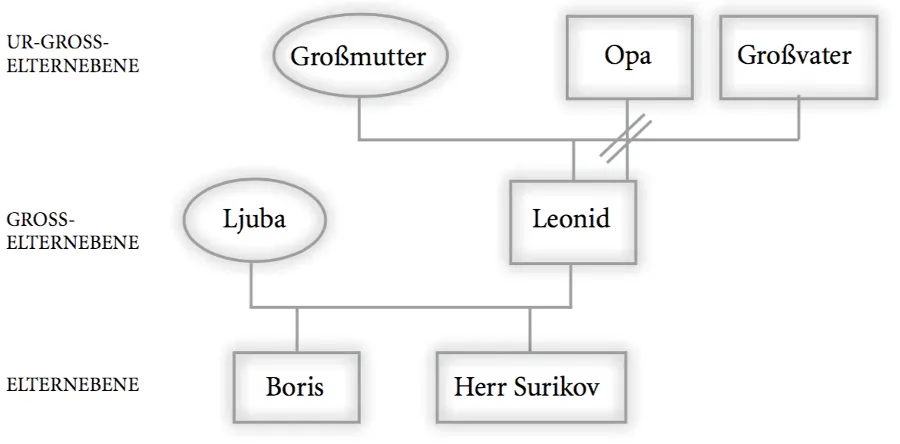

Wir saßen über den Tisch gebeugt und zeichneten gemeinsam das Genogramm*.

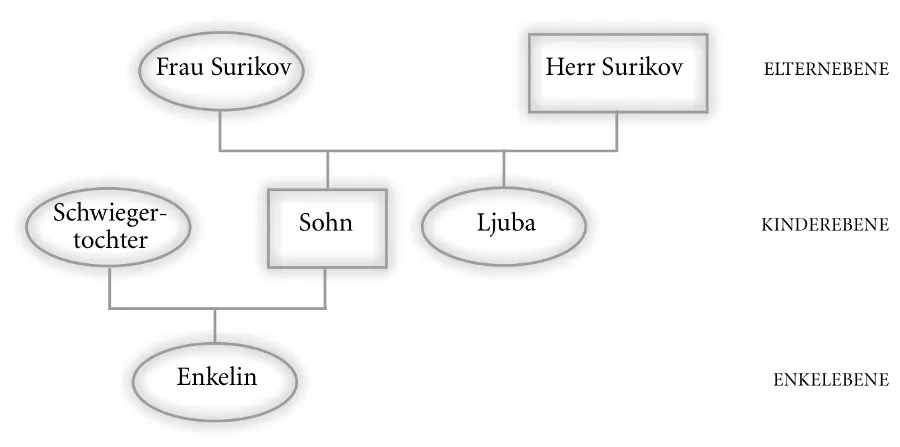

Das Elternpaar Surikov hat zwei Kinder. Der ältere Sohn ist verheiratet und hat eine Tochter. Auch er leidet an einer psychischen Erkrankung. Das bedrückt die Eltern. Sie erzählten mir, dass er wiederkehrende Verhaltensweisen nicht aufgeben könne und es auch schwer habe, Hilfe anzunehmen. Russische Männer wollen alles allein schaffen und nicht als »Weicheier« dastehen. Als Großeltern kümmern sie sich viel um die kleine Enkeltochter und sind stolz auf sie.

Ich fragte Frau Surikova nun nach ihren Eltern.

Diese hatten einen polnischen Familiennamen und lebten in einem Dorf in Galizien, der heutigen Westukraine. Sie betrieben eine kleine Landwirtschaft. Der jüdische Vorname des Großvaters Noah lässt vermuten, dass sie Juden waren, aber ihre Religion kannte Frau Surikova nicht.

Ich hatte keine Ahnung, was sich hinter »Galizien« verbarg, glaubte aber, dass es bedeutsam sei. Ich forschte ein bisschen nach und stellte fest, dass Galizien an wichtigen Handelswegen zwischen Europa und dem Orient lag. Seine Bevölkerung war multikulturell und multireligiös. Die politische Hoheit wechselte mehrfach. Nach polnischer, ukrainischer, russischer und deutscher Herrschaft gehörte Galizien ab 1941 zur Sowjetunion. Das erklärte die vermutete Nationalitätenvielfalt in Frau Surikovas Herkunftsfamilie.

Ihre Mutter Eudokia stammte wie ihr Vater aus einer kleinen Landwirtschaft, die stalinistischer Zwangskollektivierung und Enteignung zum Opfer fiel. Frau Surikova erzählte, wie die Sowjetführung die sogenannte Kultur ins Dorf brachte. Auf dem Dorfplatz wurde eine große Leinwand aufgestellt. Tag und Nacht lief revolutionäre Musik über Lautsprecher und es wurden Filme über das Leben der Menschen gezeigt, die auf den Kolchosen arbeiteten und täglich Essen aus der Feldküche bekamen.

Welcher Hohn, dachte ich, nachdem ihnen zuvor die Lebensgrundlage weggenommen worden war.

Im Zweiten Weltkrieg gab es nur noch alte Leute, Frauen und Kinder im Dorf. Während der deutschen Besatzung wurden die verbliebenen Dorfbewohner zur Verfolgung und Vernichtung der Juden gezwungen.

Frau Surikova erzählte, dass ihre Familie durch die deutsche Okkupation zu deutschen Stempeln in den Pässen kam, was nach dem Sieg der Roten Armee als Verrat betrachtet und mit der Verbannung in ein Lager bestraft wurde.

Um der Verbannung zu entgehen, verbrannten Eudokia und Dunja, ihre jüngere Schwester, 1946 ihre Pässe. Sie versteckten sich mit ihren beiden kleinen Kindern – Frau Surikovas Bruder Gregori und Dunjas Baby – in einem Güterzug und kamen so nach Batumi in ein Flüchtlingslager. Frau Surikova wusste von dieser Flucht nichts weiter, außer dass ihrer Familie sämtliche Sachen gestohlen worden waren.

Frau Surikovas Vater fand seine Familie 1949 über das Rote Kreuz wieder. Ein Jahr später wurden ihre Schwester Tatjana und 1954 als jüngstes Kind Frau Surikova in Batumi geboren.

Frau Surikova erzählte, dass ihre Mutter Eudokia mit ihr zweimal in »die Heimat« gefahren sei. Sie habe viel von »zu Hause« gesprochen, habe von dem kleinen Dorf in Galizien oder von den Liedern erzählt, die dort gesungen wurden. Dort war ihre Seele geblieben.

Frau Surikovas Bruder Gregori lebt immer noch in Batumi, das heute zu Georgien gehört. Ihre letzte Nachricht von ihm ist, dass ihre Mutter in seinen Armen verstorben sei. Tatjana, Frau Surikovas Schwester, ist zum Bau der Erdölpipeline an die Baikal-Amur-Magistrale an die chinesische Grenze gegangen. Weil dort die Versorgungslage besser war, ist sie dort geblieben. Frau Surikova hat seit dem Tod der Mutter den Kontakt zu beiden Geschwistern verloren.

»Wie fühlen Sie sich? Mehr als Polin oder mehr als Ukrainerin?«, fragte ich sie.

»Ich fühle mich mehr als Ukrainerin.«

»Und wie war es in Batumi, wo Sie geboren sind?«

»Batumi ist eine große Stadt. Dort haben wir wie alle Russen gelebt.«

Frau Surikova kam als Russin nach Deutschland und sagte von sich: »Ich bin fast eine Deutsche!« Ich stelle es mir schwierig vor, die eigene Nationalität ständig zu verstecken.

Herr Surikov erzählte voller Stolz und auch etwas wehmütig von seinen Eltern. Beide waren Russen.

Sein Vater war Unteroffizier in der Roten Armee und Mitglied der Partei (KPdSU) gewesen. Er war von Pflegeeltern großgezogen worden. Dieser Pflegevater hieß für Herrn Surikov »Opa«, seinen Namen wusste er nicht mehr. Er hatte ihn geliebt, denn bei ihm verbrachte er jeden Sommer.

Herr Surikov erzählte, dass sein Vater einen Herzfehler hatte und mit vierzig Jahren verstarb.

Von seiner Mutter Ljuba berichtete Herr Surikov als Erstes, dass sie ihre Geburtsurkunde gefälscht und sich älter gemacht hatte, um als Soldatin im japanisch-russischen Krieg kämpfen zu können (August 1945, Anm. d. Verf.).

»Und was erzählte sie davon?«

»Sie sagte immer: ›Der letzte Dreck in dieser Welt ist der Krieg!‹ Es war ihr so ergangen, wie es Frauen im Krieg ergeht«, sagte Herr Surikov.

»Wie haben Sie Ihre Mutter sonst erlebt?«, fragte ich ihn weiter.

»Meine Mutter war sehr gerne fröhlich!«

Herr Surikovs Eltern starben beide innerhalb von vierzig Tagen. Ich fragte ihn, woran seine Mutter gestorben sei.

Herr Surikov erzählte mir von einer russischen Tradition, vermutlich sei es aus den Totengedächtnisfeiern der orthodoxen Kirche übernommen, nach der die Verwandten sich sieben Tage nach dem Tod des Angehörigen treffen und dann noch einmal vierzig Tage danach, um gemeinsam der Verstorbenen zu gedenken und zu trauern. Seine Mutter sei genau am vierzigsten Tag nach dem Vater gestorben – aus Liebe, sagte Herr Surikov.

Damit waren Herr Surikov und sein Bruder Boris früh auf sich gestellt.

Boris meldete sich 1979 freiwillig als Soldat für den Afghanistankrieg. Er wurde nach einem Jahr schwer verletzt und mit zwanzig Jahren Invalide.

Herr Surikov verlor den Kontakt zu seinem Bruder, als die Familie in die DDR ging. Erst lange nach der Wende hätten sie sich über eine russische Fernsehsendung wiedergefunden.

Herr Surikov war sehr stolz auf seine Familie, die sich ganz dem russis...