- 160 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Umgang mit Gefühlen in der psychiatrischen Arbeit

Über dieses Buch

Sich Gefühlen stellen

Psychische Erkrankungen sind eng an Gefühle gekoppelt. Andreas Knuf ermutigt psychiatrisch Tätige, Gefühle in der Behandlung nicht nur als »Beiwerk« zu verstehen, sondern ihnen Raum in der professionellen Arbeit zu geben.

Hinter allen psychischen Erkrankungen verbergen sich zumeist sehr unangenehme Gefühle wie Angst, Traurigkeit oder Scham. Das Buch vermittelt Techniken, die Fachpersonen nutzen können, um Klient*innen zu helfen, mit solchen belastenden Gefühlen besser zurechtzukommen. Dabei geht es nicht darum, bestimmte Gefühle »wegzumachen«, sondern einen heilsamen Umgang mit ihnen zu finden.

Das Buch zeigt auch, wie Helfende gut mit ihren eigenen Gefühlen wie Ohnmacht oder Ärger umgehen können.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Umgang mit Gefühlen in der psychiatrischen Arbeit von Andreas Knuf im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Medizin & Medizinische Theorie, Praxis & Referenz. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Wie können Klienten beim Umgang mit ihren Gefühlen unterstützt werden?

Drei Bereiche der Unterstützung

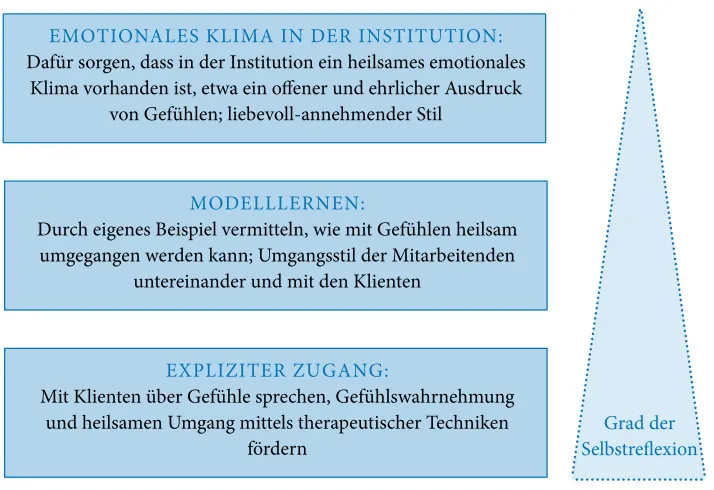

Es lassen sich vor allem drei Möglichkeiten unterscheiden, wie wir Fachpersonen auf die Gefühle unserer Klientinnen und Klienten Einfluss nehmen und sie bei einem guten Umgang mit Gefühlen unterstützen können: durch ein gutes emotionales Klima, durch Modelllernen sowie durch explizite Zugänge zu den Gefühlen (siehe Abbildung 13)

ABBILDUNG 13

Zugang zu Gefühlen

Das emotionale Klima in einer Institution hat große Auswirkungen auf die Klientinnen und Klienten. Es lässt sich daran ablesen, wie Mitarbeitende miteinander umgehen, wie der Zugang zu Vorgesetzten und Mitarbeitenden ist und wie auf einer emotionalen Beziehungsebene mit den einzelnen Klienten und mit der Klientengruppe umgegangen wird. Es steht nicht das explizite Gespräch über Gefühle im Vordergrund, sondern es wird für eine Atmosphäre gesorgt, in der alle Empfindungen Raum haben, der Klient sich liebevoll angenommen fühlt und ihm ein Erleben von Sicherheit vermittelt wird. Je akuter psychische Krisen sind, desto wichtiger ist die Atmosphäre in einer Einrichtung. Ein akut psychotischer Patient, der in Todesangst gefangen ist, braucht eine Umgebung, die ihm Sicherheit vermittelt. Auch wenn er zu einem Gespräch über seine Ängste nicht mehr in der Lage ist, so ist es vielfach doch weiterhin möglich, ihn durch die Atmosphäre in der Einrichtung und durch die Beziehungsgestaltung zu erreichen. Ebenfalls ist das emotionale Klima besonders wichtig, wenn bei Klienten kognitive Einschränkungen vorliegen, beispielsweise im Rahmen einer Intelligenzminderung oder eines demenziellen Prozesses.

In Institutionen sollte reflektiert werden, wie sich die emotionale Atmosphäre im Team und zwischen den Hierarchiestufen anfühlt. Diese dient natürlich dem Klienten, wird aber auch von Mitarbeitenden wahrgenommen. Herrscht beispielsweise eine angstorientierte Atmosphäre unter den Mitarbeitenden oder zwischen Leitungsebene und Mitarbeitenden, so werden zwangsläufig auch Klientinnen und Klienten davon berührt.

In Institutionen sollte auf eine gute Atmosphäre geachtet werden, da sie erheblich zu angenehmen Emotionen aufseiten der Klienten beiträgt.

Das Modelllernen setzt bereits einen höheren Grad an Reflexionsfähigkeit voraus. Die Fachpersonen vermitteln durch eigenes Verhalten, wie ein guter Umgangsstil mit Gefühlen aussehen kann. Sie gehen offen und annehmend mit ihren eigenen Gefühlen um, schildern eigene Gefühle und leben auch einen offenen, annehmenden und wohlwollenden Umgang mit Gefühlen innerhalb des Teams vor. Modelllernen kann besonders von Mitarbeitenden genutzt werden, die langfristig mit Klienten arbeiten, beispielsweise in Wohnheimen oder Tagesstätten. Gerade dort ergeben sich viele Alltagssituationen, auch wenn sich aufgrund der sehr verbreiteten Haltung der professionellen Distanz (»Abstinenzgebot«) viele Fachpersonen schwer damit tun, sich mit den eigenen Gefühlen zu zeigen. > Gefühle der Mitarbeitenden, Seiten 24 f., 138 ff.

Mit dem expliziten Zugang zu Gefühlen sind alle gezielten Techniken gemeint, die wir nutzen, um Klienten einen guten Umgang mit ihren Gefühlen zu vermitteln: Psychoedukation, Vermittlung von Skills oder die Förderung der Fähigkeit, Gefühle überhaupt wahrzunehmen etc. Explizite Methoden nutzen das Gespräch, die Wissensvermittlung sowie Selbstreflexion, Selbstbeobachtung und konkrete Verhaltenserprobung.

Mit welchen Zugängen am besten gearbeitet werden kann, hängt von der Introspektionsfähigkeit der Klienten, von der Art der Institution und weiteren Faktoren ab. Bei vielen Klienten mit höherer Reflexionsfähigkeit und Motivation, sich mit den eigenen Gefühlen zu beschäftigen, sind alle drei Strategien möglich. Bei Klienten mit eher geringer Reflexionsfähigkeit und geringerer Motivation spielen Modelllernen und das emotionale Klima in der Institution eine größere Rolle.

Die Methoden, mit denen wir die Klientinnen und Klienten bei einem guten Umgang mit ihren Gefühlen unterstützen, müssen an ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten ausgerichtet sein. Es gibt jene, mit denen man nicht oder kaum mit expliziten Methoden arbeiten kann, da diese eine relativ hohe Selbstbeobachtungs- und Selbstreflexionsfähigkeit voraussetzen. Dies trifft etwa auf Klienten mit deutlichen kognitiven Defiziten zu, mit hirnorganischen Einschränkungen, demenziellen Prozessen oder auch auf zahlreiche gerontopsychiatrische Klienten, denen die Wahrnehmung innerer Empfindungen eher fremd ist. Diese Klienten können oft nicht berichten, welche Gefühle sie haben oder wie sie diese wahrnehmen. Wenn wir einen Klienten mit unseren Methoden überfordern, stärken wir ihn nicht, sondern schwächen ihn. Er wird die vorgeschlagene Technik nicht nutzen können, wird womöglich scheitern und sich eventuell selbst sogar für das Versagen verurteilen.

BEISPIEL

Einer Klientin mit einer Borderlineerkrankung und einer Intelligenzminderung werden Skills vermittelt, die sie in Hochstresssituationen nutzen soll, statt sich selbst zu verletzen und in heftige Weinkrämpfe zu verfallen. Die Klientin nutzt die vermittelten Strategien jedoch nicht (»Die bringen alle nichts«), fügt sich stattdessen weiterhin schwere Selbstverletzungen zu und verurteilt sich anschließend dafür, dass es wieder dazu gekommen ist. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass sie aufgrund kognitiver Defizite überhaupt nicht in der Lage ist, sich für die Nutzung eines Skills zu entscheiden. Als die Fachpersonen in der Tagesstätte mit der Klientin vereinbaren, dass sie sich einfach bei ihnen melden soll, wenn es ihr nicht gut geht, ändert sich die Situation: Die Klientin kommt tatsächlich zuverlässig vor kritischen Ereignissen zu ihnen und lässt sich durch Kontakt, Zuhören und Handhalten von Fachpersonen gut beruhigen, sodass sich die Selbstverletzungen und Weinkrämpfe deutlich reduzieren.

Psychoedukation über Gefühle

Psychisch erkrankte Personen über Gefühle und einen hilfreichen Umgang mit ihnen zu informieren ist ein sehr wichtiger Schritt, um emotionale Kompetenz zu fördern. In der Regel ist es auch deshalb ein erster sinnvoller Schritt, weil der eher kognitive Zugang zu Gefühlen für Klienten und vielfach auch für Helfende als unproblematisch angesehen wird. Klienten wie Helfende fühlen sich sicherer, wenn zunächst über Gefühle gesprochen wird, anstatt sich direkt mit der Wahrnehmung der Gefühlsqualitäten zu beschäftigen. Dabei darf Psychoedukation aber nicht missverstanden werden, dass es um abstraktes oder theoretisches Wissen ginge. Eine wirkungsvolle Wissensvermittlung verbindet Wissen stets mit eigenen Erfahrungen und Empfindungen, andernfalls bleibt das Wissen für das Gegenüber letztlich bedeutungslos, und es gelingt keine tiefere Verankerung.

Informationen über Gefühle und einen hilfreichen Umgang damit lassen sich im Einzelkontakt vermitteln und ganz besonders gut im Gruppensetting. Ein nicht unbedeutender Teil des DBT-Programms etwa besteht aus Psychoedukation über Gefühle. Auch im Training emotionaler Kompetenzen (BERKING 2010) und in anderen Gruppenprogrammen kommt der Psychoedukation eine hohe Bedeutung zu. > Gruppenangebote, Seiten 108 f.

Im Einzelsetting gelingt Psychoedukation nach meiner Erfahrung dann besser, wenn auf zu viel Struktur verzichtet wird. Es geht eher darum, mit dem Klienten in ein Gespräch über Gefühle zu finden und im Rahmen dieses Gesprächs Wissen über Gefühle und den Umgang mit ihnen zu vermitteln. Wissensvermittlung und Selbstreflexion verbinden sich dann miteinander.

Im Einzelsetting wie im Gruppensetting sollte zunächst reflektiert werden, welche Informationen für den Klienten hilfreich sein könnten. Die Themen und Inhalte werden dann an die jeweilige Klienten- gruppe oder den einzelnen Klienten angepasst. Hilfreich kann es sein, wenn auch im Rahmen der Psychoedukation der Helfende seine eigenen Erfahrungen einbringt, also beispielsweise schildert, wie er selbst mit problematischen Gefühlen umgeht oder welche biografischen Erfahrungen er bisher mit Gefühlen gemacht hat. So wird Selbstöffnung erleichtert und die Selbstreflexion des Gegenübers wird angeregt.

Inhalte der Wissensvermittlung können Themen der einzelnen Abschnitte dieses Buches oder anderer Veröffentlichungen sein. Im Idealfall gelingt es, den Klienten auch außerhalb des direkten Kontakts für das Thema zu begeistern, etwa indem er zwischen vereinbarten Terminen zu diesem Thema etwas liest (zu Klientenratgebern siehe KNUF 2013; EIFERT u. a. 2009; FORSYTH u. a. 2010). Besonders geeignet sind auch Internetmedien. So könnte der Klient motiviert werden, bestimmte Filme zum Thema zu schauen, die auf Youtube und anderen Plattformen inzwischen zahlreich angeboten werden.

Ein psychoedukatives Gespräch kann beispielsweise bei den möglichen Fehlüberzeugungen ansetzen, die Klienten über Gefühle haben. Es gibt sehr viele Missverständnisse und viel Unwissen in Bezug auf Gefühle und diese Falschinformationen tragen oft zu einem ungünstigen Umgang mit ihnen bei. Unsere Überzeugungen über unsere Gefühle werden teilweise als »Metaemotionen« bezeichnet. Sie entscheiden maßgeblich darüber, wie wir mit Gefühlen umgehen. Wer die Überzeugung hat, unangenehme Gefühle seien ein Zeichen für psychische Instabilität, der wird möglicherweise versuchen, entsprechende Gefühle wegzudrängen mit der Folge, dass diese sogar noch stärker werden.

Claas-Hinrich LAMMERS (2011) hat verbreitete Fehlüberzeugungen zusammengefasst:

- Emotionen sind eigentlich überflüssig. Gegenargument: Ohne Emotionen können wir nicht überleben.

- Entweder hat man sehr starke Emotionen oder gar keine. Gegenargument: Die meisten Emotionen sind von mittlerer oder geringer Intensität; man kann lernen, diese Emotionen wahrzunehmen.

- Das Vermeiden bzw. Unterdrücken von Emotionen ist hilfreich. Gegenargument: Vermeidungsstrategien bewirken eine anhaltende Aktivierung der Emotion und reduzieren das Erleben von positiven Emotionen.

- Man sollte Emotionen besser nicht zeigen. Gegenargument: Emotionen sind ein wichtiges Kommunikationsmittel, wenn sie angemessen in Ausdruck und Verhalten sichtbar werden.

- Was man fühlt, ist immer angemessen. Gegenargument: Es gibt maladaptive Emotionen, die in der Vergangenheit einmal adaptiv waren, in der Gegenwart es aber nicht mehr sind.

- Intensive Emotionen halten unverändert an, wenn sie einmal aktiviert wurden. Gegenargument: Auch starke Emotionen sind von kurzer Dauer.

- Man muss unangenehme Emotionen immer bekämpfen. Gegenargument: Häufig schafft das Bekämpfen von adaptiven, aber unangenehmen Emotionen neue, größere Probleme.

- Ärger und Wut muss man rauslassen bzw. ausleben, dann wird man diese Emotionen los. Gegenargument: Diese Auffassung ist nachweislich falsch, da hierdurch diese Emotionen eher zunehmen.

Die Wissensvermittlung soll aber nicht nur Missverständnisse beseitigen, sondern auch Ängste in Bezug auf Emotionen abbauen helfen. Viele Klienten haben Angst vor ihren Gefühlen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn jemand bereits die Erfahrung gemacht hat, von Gefühlen hilflos überflutet zu werden, oder fürchtet, die Fähigkeit zur Selbststeuerung zu verlieren. Es tauchen dann Befürchtungen auf wie »Ich werde das nicht aushalten« oder »Wenn ich die Gefühle zulasse, werde ich noch verrückt«. Wissen vermittelt ...

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Titel

- Der Autor

- Impressum

- Inhalt

- Sich Gefühlen stellen – Einleitung

- Hinführung

- Gefühle besser verstehen

- Welche Arten von Gefühlen gibt es?

- Wie können Klienten beim Umgang mit ihren Gefühlen unterstützt werden?

- Umgang mit verschiedenen Gefühlen

- Wie können Helfende gut mit ihren eigenen Gefühlen umgehen?

- Literatur