- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

Ein Leben lang hat sich Arthur Conan Doyle für wahre Verbrechen interessiert, er hat sie studiert und analysiert und sich, wann immer er das Recht beschädigt sah, für Unschuldige stark gemacht. Und er hat über sie geschrieben

Während es in den Erfindungen seiner Sherlock- Holmes-Romane und -Erzählungen darum ging, von vornherein alle Fragen für seinen Detektiv klar auflösbar zu konstruieren, faszinierten Doyle an den realen Fällen gerade

die verbleibenden Rätselhaftigkeiten, die offenen kriminalistischen Fragen und die menschlichen, psychologischen und juristischen Abgründe.

Dieser Band versammelt Doyles beste "True Crime"-Schriften, mit zahlreichen Texten in deutscher Erstübersetzung

Dieses Buch enthält: Die Blutnacht von Manor Place, George Vincent Parkers Liebesgeschichte, Der diskussionswürdige Fall der Mrs. Emsley, Der bizarre Fall George Edalji, Ein neues Licht auf alte Verbrechen

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Die Blutnacht von Manor Place von ARTHUR CONAN DOYLE, Michael Klein im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Kriminal- & Mysterienliteratur. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

II

Der bizarre Fall George Edalji

Vorbemerkung des Herausgebers

„Vor etwas über drei Wochen schickte mir Edalji einige Artikel, die er über seinen Fall in einer Regionalzeitung in den Midlands veröffentlicht hatte. Die Artikel lagen einige Tage – so wie ich sie aus dem Umschlag genommen hatte – auf meinem Schreibtisch, und dabei wäre es, mit dem ein oder anderen gelegentlichen Blick darauf, vielleicht geblieben, hätte ich mich nicht eines Abends ohne Beschäftigung gefunden. Entsprechend nahm ich die Artikel auf und begann zu lesen, anfangs etwas lustlos. Dann jedoch packte mich eine seiner Darlegungen, und anschließend folgten immer neue, die meine Aufmerksamkeit fesselten. Mein Interesse wuchs und mir wurde klar, dass hier ein Mann in einem Fall die Wahrheit sagte, der eine gewissenhaftere Untersuchung erforderte. Ich vereinbarte ein Treffen mit ihm und danach entschied ich, dass ich mich der Sache annehmen werde. Seither arbeite ich schätzungsweise zwölf Stunden täglich daran.“

So berichtet Arthur Conan Doyle im Januar 1907 einem Reporter der Zeitung „Daily Telegraph“, wie es zu seinem Engagement im Fall George Edalji kam, und der Reporter stellt sogleich eine naheliegende Frage:

„Und arbeiten Sie mit denselben Methoden, die Sie bei Ihrem Sherlock Holmes beschreiben?“

Doyle lacht und antwortet: „Es gibt eine Menge Unterschiede zwischen Realität und literarischer Erfindung. Aber ich bin bestrebt, zuerst die Fakten zu klären, bevor ich zu einer Schlussfolgerung komme.“

Den Brief Edaljis mit den Artikeln erhielt Doyle im Dezember 1906. Von Beginn an wirkt in diesem Fall alles bizarr. Im Februar 1903 wird in einem kleinen Nest namens Wyrley in Staffordshire des Nachts ein Pferd getötet, mit einer scharfen Waffe aufgeschlitzt und verstümmelt. Dem Täter geht es nicht um den schnellen Tod des Tieres, er lässt es aus allen Wunden blutend, tödlich verletzt, aber noch lebend zurück. Der Anblick am nächsten Morgen ist schauderhaft. Ein brutaler Akt der Tierquälerei. Zwei Monate später ereignet sich in derselben Gegend ein vergleichbarer Vorgang. Wieder wird ein Pferd grausam zugerichtet, wieder wird es im Ausbluten vom Täter liegen gelassen. Und danach werden die Abstände zwischen immer blutrünstiger werdenden Tierquälereien an Pferden, Kühen und Schafen zusehends kürzer.

Die Polizei steht vor einem Rätsel, die Ermittlungen ergeben keine Spur. Doch ab dem 1. Juli gehen regelmäßig sonderbare anonyme Briefe bei der Polizei ein, die zwar wechselnde Absendernamen tragen, jedoch von immer derselben Person zu kommen scheinen. Am häufigsten erscheint der Absender Wilfred Guy Greatorex – wie sich herausstellt, ist dies der Name eines fünfzehnjährigen Schülers, der mit der Sache nicht das Geringste zu tun hat. Der Inhalt der Briefe ist beunruhigend. Der Schreiber behauptet, Teil einer Gang zu sein, die die Tiermorde verübe; gelegentlich nennt der Verfasser Namen, wiederholt ist von „Edalji, dem Anwalt“ die Rede.

Die Bevölkerung ist angesichts der Tiermorde tief besorgt, doch scheint dies lediglich der Anfang zu sein. Am 10. Juli erhält die Polizei ein neuerliches Schreiben, diesmal mit einer Ankündigung: „Im November kommen auf Wyrley lustige Zeiten zu, denn dann fängt die Gang mit den kleinen Mädchen an, zwanzig wollen sie so zurichten, wie sie’s mit den Pferden getan haben, und das alles noch vor nächstem März.“

Abgesehen von den Briefen bleibt die Polizei ohne Anhaltspunkt, und nun geht endgültig die Angst um. Die Polizei kann unmöglich tatenlos bleiben, mehr als ein Dutzend Wachmänner patrouillieren allnächtlich durch den Ort und das umliegende Land. Über einen Monat lang: nichts Verdächtiges, kein Verbrechen, keine Spur. Und dann wird eines Morgens wieder ein schwer verletztes Tier auf einer Weide gefunden, ein Pony mit aufgeschlitztem Bauch in einer Blutlache. Niemand hat die Tat beobachtet, niemand kann einen Hinweis geben, nach wie vor tappt die Polizei völlig im Dunkeln. Aber weil in den anonymen Briefen wiederholt „Edalji, der Anwalt“ erwähnt wird, konzentriert sich die Polizei jetzt auf ihn.

Edalji wird verhaftet. Im Oktober findet sein Prozess statt, und er wird aufgrund von Indizien, die Polizei, Geschworene und Richter als Beweise ansehen, für schuldig befunden und zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt. Zweifel an seiner Schuld werden von Anfang an geäußert. Die offiziellen Stellen rühren nicht am Urteil an sich, lassen Edalji aber nach drei Jahren frei.

Für Edalji ist das kein Trost. Er ist vorbestraft, juristisch gilt er nach wie vor als schuldig. Seine Anwaltslaufbahn kann er unter diesen Umständen abschreiben. Worum es ihm geht, ist simpel: Er ist unschuldig, und er möchte, dass dies auch offiziell festgestellt wird. Er will nicht ein Leben lang als Täter übelster, blutrünstiger Tierquälereien gelten. Und Arthur Conan Doyle mit seinem ausgeprägten Gerechtigkeitsgefühl sieht das genauso.

Doyle ist bald wie elektrisiert von diesem Fall, und ein sehr persönlicher Grund mag sein, dass er sich exzellent in Edalji hineinversetzen konnte. Dass man, obwohl man vollkommen unschuldig und moralisch ausgesprochen gewissenhaft ist, sich plötzlich durch anonyme Anschuldigungen aus dem Hinterhalt einem schwerwiegenden und ungemein gefährlichen Verdacht ausgesetzt sehen kann – das hat Doyle zwar nur kurz, jedoch intensiv selbst erfahren.

Arthur Conan Doyle war im Brotberuf ursprünglich Arzt (auch wenn er von früh an davon träumte, als Schriftsteller von seiner Arbeit leben zu können, und es ab dem Erfolg der Sherlock-Holmes-Erzählungen tatsächlich auch konnte). In seinem stark autobiografischen Briefroman „The Stark-Munro Letters“ schildert er Ereignisse aus der Zeit, als er noch ein junger Arzt in Southsea war, im Roman heißt die Figur, die ihn repräsentiert, Dr. Munro.

„Es war ein Morgen wie aus einem Alptraum. Ein stattlicher Mann mit buschigem Backenbart wartete auf mich vor der Haustür.

‚Sind Sie Dr. Munro, Sir?‘, fragte er.

‚Das bin ich.‘

‚Ich bin Ermittler des hiesigen Polizeireviers. Ich habe den Auftrag, Ihnen bezüglich des kürzlichen Todes eines jungen Mannes in ihrem Haus Fragen zu stellen.‘

Das war ein Donnerschlag! Falls erschreckte Blicke ein Zeichen von Schuld sind, muss ich als Verbrecher entblößt dagestanden haben. Es kam aus heiterem Himmel.“

Der junge Mann, um den es geht, heißt im Roman Fred La Force und hieß in der Realität Jack Hawkins und war bis vor ganz Kurzem einer von Doyles Patienten. Er litt unheilbar unter Meningitis und weilte mit seiner Mutter und Schwester zu Besuch bei einem Verwandten. Weil sich sein Zustand dramatisch verschlechterte und er im Haus nicht mehr zu halten war – er schrie vor schrecklichen Schmerzen und randalierte im Delirium –, fragten seine Mutter und Schwester bei Doyle an, ob er eine Unterkunft für ihn wisse; in seinem Zustand nähme ihn kein Hotel oder Gasthaus auf, andererseits wollten sie ihn nicht in eine Anstalt geben. Doyle erbot sich, ihn bei sich aufzunehmen, denn er hatte ausreichend Wohnraum und konnte den Patienten auf diese Weise im Notfall schnellstmöglich versorgen. Aber in der zweiten Nacht starb der Patient. Und so berichtet es Doyle alias Dr. Munro dem Polizeibeamten, der seinerseits erklärt, an diesem Morgen habe die Polizei einen anonymen Brief bekommen, der ihr mitteilte, dass im Haus Dr. Munros ein junger Mann gestorben, in großer Eile zu ungewöhnlicher Stunde beerdigt worden sei und dass die Umstände verdächtig wären.

„‚Wer hat den Totenschein unterzeichnet?‘, fragte der Polizist.

‚Das war ich.‘

Der Polizist hob leicht seine Augenbrauen. ‚Das heißt, Sie haben niemanden, der die Todesursache bestätigen kann?‘“

Es fällt nicht schwer, sich Doyles Entsetzen und blitzartige Gedankengänge in diesem Moment vorzustellen. Schlagartig wird ihm klar, dass ein aufrechter, stets um das Richtige bemühter Mensch wie er möglicherweise unter Mordverdacht steht. Zudem hat er dem Patienten Arzneimittel gegeben, die bei höherer Dosierung als Gift gewirkt hätten. Der Patient ist bereits beerdigt – man stelle sich vor: Eine Autopsie müsste vorgenommen werden, und wehe, wenn ein Vorhandensein von Gift ohne präzise Messung der Menge festgestellt würde. Allein die Exhumierung des Patienten wäre für den Ruf eines Arztes eine Katastrophe, aber es konnte unter widrigen Umständen noch bedeutend bedenklicher kommen.

So weit kommt es nicht, aber es hängt an einem seidenen Faden. Denn:

„Wie es sich zufällig ergab, kam [zwei Tage zuvor] um die Mittagszeit Dr. Porter vorbei, und ich fragte ihn, ob er mit mir kommen und einen Blick auf den Patienten werfen könne. Das tat er, und wir fanden ihn friedlich schlummernd vor. Man sollte kaum glauben, dass diese winzige Begebenheit eine der bedeutendsten meines ganzen Lebens gewesen sein kann. Es war der reinste Zufall, dass Dr. Porter zu Besuch kam und mit mir sogar zum Patienten ging.“

Dr. Porter – in der Realität Dr. Pike – war ein Kollege Doyles, ein erfahrener Arzt, der obendrein schon in vielen Fällen der Polizei mit medizinischem Rat und Gutachten zur Seite gestanden hat, so dass an seinem Urteil niemand dort Zweifel hegt. Er bestätigt, dass der Patient bereits in einem lebensbedrohlichen Zustand war, als er in Doyles Wohnung kam, und dass Doyles Behandlung vollkommen korrekt war.

„Und so endete diese elende Sache“, schreibt Doyle in seinem Roman. „Aber von was für winzigen Zufällen unser Schicksal abhängt!“ Ein anonymer Brief, eine Anschuldigung aus dem Hinterhalt, dazu eine Verkettung völlig normaler, aber unter Argwohn plötzlich verdächtig aussehender Umstände – und plötzlich ist bei größter Rechtschaffenheit eine Arztlaufbahn ruiniert oder es steht sogar ein Mordverdacht im Raum. Unfassbar, dass so etwas passieren kann.

Und die Ähnlichkeit der Vorgänge zum Fall Edalji liegen auf der Hand. Aber was für einen völlig unschuldigen Doyle rasch und problemlos aus der Welt geschafft werden konnte, traf einen anderen völlig Unschuldigen hier mit voller Härte: die Missgunst anonymer Briefe, falsche Anschuldigungen bei der Polizei – nur dass hier kein glücklicher Umstand zu Hilfe kommt wie bei Doyle, sondern im Gegenteil die Umstände extrem widrig kumulieren.

Sie hätten auch bei Doyle widrig kumulieren können. Was, wenn Dr. Pike nicht zufällig zu Besuch gekommen wäre? Oder nicht mit zum Patienten gegangen wäre? Was, wenn das Gift im Körper des Toten gefunden, aber nicht genau quantifiziert worden wäre. Was, wenn bei einem möglichen Prozess jene launige Zeichnung Doyles vorgezeigt worden wäre, die er an seine Mutter schickte, als er gerade sein Arztdiplom bekommen hatte. Sie zeigt einen glücklich tanzenden Arthur Conan Doyle mit dem Diplom in der Hand – und ist unterschrieben mit „Licensed to kill“. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie so etwas auf die Geschworenenbank gewirkt hätte.

Es gibt noch eine weitere gewisse Verbindung zwischen dem Patienten Jack Hawkins und dem Fall Edalji. Doyle hatte von Beginn an große Sympathie für Hawkins’ Schwester Louise empfunden, und in der Trauer- und Trostphase nach dessen Tod kamen sie sich immer näher und Louise wurde Doyles Ehefrau. Sie blieb es zweiundzwanzig Jahre lang bis zum Juli 1907, als sie nach langer Krankheit starb. Doyle verfiel in eine Depression, es war eine Zeit, in der er nicht mehr schrieb. Und dann kam jener Brief von George Edalji, dessen Fall mit seinen anonymen Anschuldigungen und der Polizeiuntersuchung bei völliger Unschuld Doyle an jene Zeit erinnerte, in der er Louise kennenlernte. Und das holte ihn aus seiner Lethargie. Er kann Edaljis Gefühle genau nachvollziehen, und deshalb ist er wie elektrisiert und schreibt sich Edaljis Ehrenrettung auf die Fahnen. Er wird den Fall selbst untersuchen. Der Mann, der den präzisen, scharfen Verstand von Sherlock Holmes Erzählung für Erzählung und Buch um Buch inszeniert, wird mit denselben Kombinationskräften George Edalji zur Seite stehen.

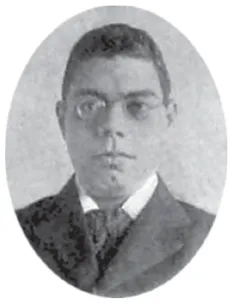

George Edalji zur Zeit, als Arthur Conan Doyle ihn kennenlernte

Arthur Conan Doyle war freilich nicht – wie uns der Thriller so gängig als Typus entwirft – ein einsamer Streiter, der im Alleingang einen gut vertuschten Justizskandal aufdeckt. Der Fall Edalji hatte einiges an regionaler Diskussion erlebt, und Doyle konnte auf bereits geäußerte oder veröffentlichte Fakten zurückgreifen. Sein Ziel war dreierlei: Erstens wollte er die bisherigen Argumente erzählerisch auf den Punkt bringen, damit sie klar fasslich und in der Sache unmittelbar einleuchtend würden, ohne sie dabei zu vereinfachen. Zweitens wollte er den bisherigen Ermittlungen und Erörterungen eigene hinzufügen, die teils logisch-plausibler, teils wissenschaftlicher und teils nachforschender Natur waren. Drittens galt es, den mauernden Behörden öffentlichen Druck entgegenzusetzen. Und wer konnte das besser tun als der Verfasser der hocherfolgreichen Sherlock-Holmes-Geschichten? Aus diesem Grund, das heißt, um Verbreitung und Druck zu erzeugen, ließ Doyle seine Texte, an denen er konzentriert arbeitete, mit dem ausdrücklichen Hinweis erscheinen, sie seien urheberrechtsfrei. Doyle wollte jeder Zeitung, jeder Zeitschrift oder sonstigen Publikation die Möglichkeit geben, die Texte nachzudrucken, um den Bekanntheitsgrad des Falles und den Druck auf die Behörden bezüglich einer Neuuntersuchung zu steigern.

Die Tatsache, dass er der Autor der Sherlock-Holmes-Romane und -Erzählungen war, gab seinem Wort ein besonderes Gewicht und eine zusätzliche, starke Überzeugungskraft und nützte dem Interesse enorm. Die Öffentlichkeit zog aus den verwickelten, kniffligen und von Holmes mit verblüffender Raffinesse gelösten Fällen den Schluss, Doyle selbst müsse ein entsprechend findiger Kopf sein, andernfalls sei er ja nicht in der Lage, derart schwierige und in ihren Lösungen überraschende Fälle in seiner Literatur auszubreiten.

Freilich ging Doyle mit seinem Engagement, wie er wusste, durchaus ein beträchtliches Risiko ein. Würde sich erweisen, dass er mit seinen öffentlichen Einsprachen in den realen Fall falsch lag, sein Ruf – und der seiner Hauptfigur Sherlock Holmes – hätte empfindlich Schaden nehmen können. Freilich war Doyle ein Mann, der konsequent seinen Überzeugungen folgte, und auf derlei Bedenklichkeiten nahm er keine Rücksicht. Er warf sich mit solcher Vehemenz in den Fall, dass er ein neues Verb dafür kreierte. Er gehe jetzt „edaljien“, sagte und schrieb er, wenn er die Arbeit daran aufnahm.

Der bizarre Fall George Edalji

1

Bereits der allererste Augenblick, in dem ich Mr. George Edalji sah, überzeugte mich hinlänglich von der extremen Unwahrscheinlichkeit, dass er des Verbrechens, für das man ihn verurteilt hatte, schuldig sei und zeigte mir zugleich einige Gründe auf, die dazu geführt haben mögen, dass er überhaupt in Verdacht geriet.

Er war pünktlich zu unserer Verabredung ins Hotel gekommen. Da ich mich jedoch verspätete, vertrieb er sich die Zeit mit dem Lesen einer Zeitung. An seinem dunklen Gesicht erkannte ich, dass er der Mann war, den ich treffen sollte, und also blieb ich stehen und betrachtete ihn.

Er hielt die Zeitung seitlich dicht ans Gesicht und offenbarte damit nicht nur einen hohen Grad an Kurzsichtigkeit, sondern ebenso einen von ausgeprägtem Astigmatismus. Die Vorstellung, ein solcher Mann durchstreife nachts die Felder, greife Tiere an und entgehe dabei stets der Polizei, muss jedem lachhaft erscheinen, der sich vorstellen kann, wie der Blick eines Menschen auf die Welt aussieht, der unter einer Kurzsichtigkeit von acht Dioptrien leidet – dies war der exakte Grad von Mr. Edaljis Kurzsichtigkeit, wie ihn Mr. Kenneth Scott aus Manchester in seiner Untersuchung festgestellt hat. Dieser Zustand war derart hoffnungslos schlecht, dass keine Brille dem im Freien Abhilfe schaffen konnte und er seinen Augen ein leeres, herausstehendes Aussehen gab, das ihn im Verbund mit der dunklen Haut in den Augen eines englischen Dorfes als einen merkwürdigen Menschen erscheinen lassen konnte, und deshalb war es leicht, ihn mit irgendwelchen merkwürdigen Ereignissen in Zusammenhang zu bringen. In diesem körperlichen Mangel lagen sowohl die Gewissheit seiner Unschuld wie der Grund, warum er zum Sündenbock geworden war.

Bevor ich ihn persönlich kennenlernte, las ich die beachtliche Literatur, die mir zu dem Fall geschickt worden war. Nach unserem ersten Treffen las ich weitere und besprach mich oder schrieb an jedweden, der in irgendeiner Weise ein Licht auf die Sache werfen konnte. Und schließlich besuchte ich Wyrley und verbrachte einen erkenntnisreichen Tag an den Schauplätzen rund um die Tatorte. Das Resultat dieser versammelten Nachforschungen präsentierte mir eine Kette von Umständen, die derart bizarr erscheinen, dass sie weit jenseits der Erfindungskraft eines Romane und Erzählungen schreibenden Schriftstellers liegt.

Während meiner Erkundungen hielt ich mir stets die unbedingte Notwendigkeit vor Augen, nicht irgendeiner vorgefassten Theorie zu folgen, sondern ausschließlich nach der Wahrheit zu fahnden, und ich war jederzeit bereit, alle Punkte, die gegen den Beschuldigten sprachen, mit ebensolcher Sorgfalt zu untersuchen, wie jene, die auf seine Unschuld deuteten. Am Ende fühlte ich jedoch deutlich, dass es eine Beleidigung meiner Intelligenz wäre, mich der Gewissheit länger zu verschließen, dass es sich hier um ein unvorstellbares Fehlurteil der Justiz handelt.

Great Wyrley (Illustration aus Doyles Text)

Lassen Sie mich die seltsame Geschichte von Beginn an erzählen. Als Wirkung meines Berichts erhoffe ich mir, dass sich eine derartige Welle eines Gefühls der Empörung in diesem Land erhebt, dass sie eine ö...

Inhaltsverzeichnis

- Buchcover

- Half Title

- TitelTitel

- Inhalt

- I Seltsame Studien aus dem wahren Leben

- II Der bizarre Fall George Edalji

- III Warum Geister gute Detektive abgeben können

- Kolophon