![]()

1 Hinführung zum Thema

Ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel wird verschwendet.1 Food Waste bezeichnet und beinhaltet alle Lebensmittel und -erzeugnisse, verarbeitet, teilweise verarbeitet oder roh, die für den menschlichen Konsum vorgesehen sind, die jedoch nie von Menschen konsumiert werden. Dazu gehören auch Getränke sowie die Teile der Nahrung, die als unvermeidbare Lebensmittelabfälle gelten, wie Knochen oder Obstkerne.2 Für die Bundesrepublik Deutschland sind das in absoluten Zahlen 11,86 Millionen Tonnen pro Jahr. Diese Summe ergibt sich aus den Abfällen von fünf Sektoren entlang der Lebensmittel-Wertschöpfungskette: der Primärproduktion, der Lebensmittelverarbeitung, dem Handel, dem Außerhausverzehr3 und den privaten Haushalten. Diese Sektoren tragen in unterschiedlichem Umfang zu den 11,86 Millionen Tonnen Lebensmittelabfällen pro Jahr bei. 6,14 Millionen Tonnen und damit über die Hälfte (52%) entstehen in den privaten Haushalten, gefolgt von der Lebensmittelverarbeitung (18%) und dem Außerhausverzehr mit 14%. Im Rahmen der Primärproduktion fallen 12% der Lebensmittelabfälle an, im Handel sind es 4% und damit 490.000 Tonnen pro Jahr.4

Obwohl der Handel in Deutschland damit denjenigen Teilbereich darstellt, der in geringstem Maße zu den Lebensmittelabfällen beiträgt, so kommt ihm doch als Schnittstelle zwischen Primärproduktion, Lebensmittelverarbeitung und Konsum eine bedeutsame Rolle zu. Betont sei an dieser Stelle, dass der Handel allein aus betriebswirtschaftlichen Gründen bereits ein Interesse daran hat, möglichst wenig Lebensmittel aufgrund von Bruch, MHD5 oder Verderb entsorgen zu müssen. Der Handel kann jedoch über Produkteinheiten, -verpackungen und Kaufanreize, wie beispielsweise Sonderangebote oder Regalplatzierungen, den Konsum und damit indirekt auch die Lebensmittelabfälle der privaten Haushalte mit beeinflussen. Weiterhin trägt der Handel, z. B. über Retouren und standardisierte Qualitätsansprüche, zu Lebensmittelverlusten auf den vorgelagerten Wertschöpfungsstufen bei. Zudem wird angenommen, dass von den jährlich im Handel anfallenden 490.000 Tonnen Lebensmittelabfällen, immerhin 410.000 Tonnen und damit 84% prinzipiell vermeidbar sind.6 Vermeidbare Lebensmittelabfälle sind solche, die zum Zeitpunkt der Entsorgung oder bei rechtzeitigem Verzehr (noch) uneingeschränkt genießbar gewesen wären.7 Aufgrund der prinzipiellen Vermeidbarkeit gelten diese Lebensmittelabfälle als Lebensmittelverschwendung.

Wie unterscheiden sich Lebensmittelverluste von Lebensmittelabfällen? Bezugnehmend auf die Definition der Welternährungsorganisation (FAO) unterscheidet das Thünen-Institut die beiden Begriffe folgendermaßen:

„Lebensmittelverluste sind der Verlust von genießbaren Lebensmitteln überall dort, wo Lebensmittel produziert oder verarbeitet werden. Sie treten vor allem zu Beginn der Wertschöpfungskette auf“ (Thünen-Institut), sprich im Rahmen der Primärproduktion oder der Lebensmittelverarbeitung.

„Lebensmittelabfälle fallen hingegen eher am Ende der Versorgungskette, beim Handel, in der Gastronomie und beim Konsumenten an.“ (Thünen-Institut)

Dass sich diese Definition im deutschen Sprachgebrauch noch nicht einheitlich durchgesetzt hat, zeigt sich auch darin, dass die Diskussionsteilnehmenden nicht immer zwischen Lebensmittelverlusten und -abfällen unterscheiden. Als Oberbegriff für beide Aspekte wird häufig „Lebensmittelabfall“ verwendet, so z. B. auch vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) auf seinen Internetseiten.8 Dieses Band schließt sich dieser Nomenklatur an und unterscheidet – wann immer angebracht – zwischen Lebensmittelverlusten und -abfällen; wenn beides gemeint ist, wird der Begriff „Lebensmittelabfall“ verwendet. Die Beiträge der Diskutierenden wurden dahingehend jedoch nicht redigiert.

Das Verschwenden von Lebensmitteln ist in mehrfacher Hinsicht äußerst problematisch und nicht mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu vereinbaren. Vermeidbare Lebensmittelabfälle gehen unnötigerweise für den menschlichen Verzehr verloren. Dieses Problem ist dramatisch, wenn man bedenkt, dass bis 2050 mit 10 Milliarden Menschen auf der Erde zu rechnen ist. Forscherinnen und Forscher beschäftigen sich daher bereits heute damit, wie dann Ernährungsversorgungssicherheit für alle Menschen gewährleistet werden kann.9 Doch neben der eigentlichen Verschwendung des Lebensmittels, stellen Lebensmittelabfälle auch eine Ressourcenverschwendung dar. Der gesamte Einsatz von Produktionsfaktoren wie Boden, Wasser, Energie und Arbeit geht hierbei unwiderruflich verloren.10 Gleichzeitig fallen im Rahmen der Lebensmittelerzeugung und ggf. -veredlung auch – unabhängig davon, ob ein Lebensmittel später entsorgt wird oder nicht – Treibhausgase an, die das Klima belasten. Weiterhin stellen vermeidbare Lebensmittelabfälle eine Verschwendung finanzieller Ressourcen dar. Eine nachhaltige Entwicklung, wie sie die Sustainable Development Goals vorsehen, verlangt daher nach der Verringerung, bzw. Verhinderung solch vermeidbarer Lebensmittelabfälle.

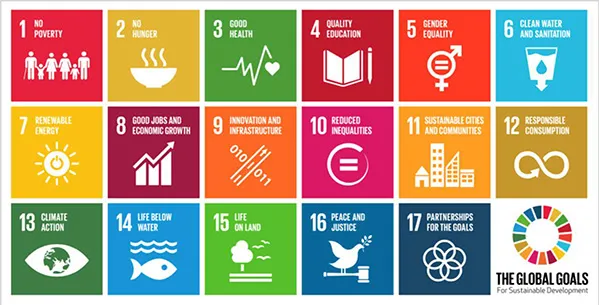

Die Vereinten Nationen haben sich 2016 auf 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung verständigt. Ziel Nummer 12 beschreibt Strategien, Maßnahmen und Indikatoren eines nachhaltigen Konsums, bzw. einer nachhaltigen Produktion. Es handelt sich damit um ein Ziel mit vielschichtigen Wechselwirkungen zu anderen Zielen, wie z. B. zu Ziel Nummer 2 oder Nummer 13 (vgl. dazu Abbildung 1).

Ziel Nummer 12 konkretisiert sich in Unterzielen, so z. B. im hier relevanten Unterziel 12.3. Letzteres sieht eine weltweite Halbierung der Lebensmittelabfälle in den Bereichen Konsum und Handel bis 2030 sowie eine Reduktion der Lebensmittelverluste, die entlang der Produktions- und Lieferketten entstehen, vor. Die Bundesrepublik Deutschland bekennt sich zu diesen 17 Zielen und hat unter anderem ein nationales Programm für nachhaltigen Konsum aufgelegt.

Abbildung 1: Sustainable Development Goals / Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, Quelle: UN 2021b

Dem Handel eröffnen sich nun unterschiedliche Möglichkeiten, zur Verringerung der vermeidbaren Lebensmittelabfälle beizutragen. So zum Beispiel durch bedarfsgerechte oder auch intelligente Verpackungen11, eine Kooperation mit Foodsharing-Initiativen oder – wie bereits lange praktiziert – mit den Tafeln, die Sortiments-Aufnahme von z. B. „krummen Dingern12“, aber auch durch Verbraucherinformation und aufklärung, z. B. zum Mindesthaltbarkeitsdatum. Diesen Handlungsmöglichkeiten sind jedoch gesetzliche Grenzen gesetzt, wie z. B. bei der Haftungsfrage im Zuge der Abgabe von MHD-Artikeln13 oder beim Containern.

Diese Handlungsmöglichkeiten und -grenzen diskutierten Vertreterinnen und Vertreter des Lebensmittel-Einzelhandels, von Politik und Verbänden sowie der Wissenschaft im Rahmen der digitalen Retail Innovation Days 2020 an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Die Retail Innovation Days finden seit 2016 jährlich statt und versammeln regelmäßig Expertinnen und Experten sowie Praktikerinnen und Praktiker der Handelsbranche, um die neusten Trends, Geschäftsmodelle und Strategien im Handel zu präsentieren und zu diskutieren.

Zum Aufbau dieses Bandes

Die folgenden Kapitel 2 bis 7, die je ein lebensmittelverschwendungsrelevantes Thema aufgreifen, sind jeweils in zwei Unterkapitel untergliedert. Zunächst folgt eine thematische Einführung, die die aktuelle Sachlage darlegt. Daraufhin haben die Expertinnen und Experten Gelegenheit Stellung zu beziehen sowie Erfahrungen zu teilen und auf bereits bestehende Initiativen hinzuweisen. Die Statements der Diskussionsteilnehmenden wurden von den Autorinnen inhaltlich nicht aufbereitet, es handelt sich damit auch um das geistige Eigentum der Expertinnen und Experten, bzw. der Organisationen, für die sie sprechen. Das Fazit der Einzelbeiträge wird in Kapitel 8 gezogen. Eine Übersicht der beteiligten Expertinnen und Experten findet sich in Kapitel 9.