eBook - ePub

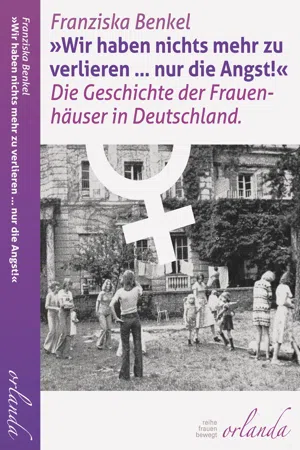

"Wir haben nichts mehr zu verlieren ... nur die Angst!"

Die Geschichte der Frauenhäuser in Deutschland

- 304 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

"Wir haben nichts mehr zu verlieren ... nur die Angst!"

Die Geschichte der Frauenhäuser in Deutschland

Über dieses Buch

Die Situation von Frauenhäusern wurde seit Beginn der Pandemie in einer medialen Breite besprochen, wie wahrscheinlich seit Mitte der 1970er nicht mehr.

Franziska Benkel rekonstruiert in "Wir haben nichts mehr zu verlieren – nur die Angst" die Entstehungsgeschichte des ersten Frauenhauses in Westberlin und der Bewegung in Deutschland. Das Buch überzeugt durch die dichte Abbildung der Verhandlungen, Gespräche und Kämpfe zwischen Akteur*innen der Frauenbewegung und Politik. Mit Blick auf die aktuelle Pandemie und zurück in die Vergangenheit nähert sich die Autorin den Ursachen für geschlechtsspezifische Gewalt und Femizid an.

"Eine Gesellschaft ohne Frauenhäuser wäre wohl eine der wünschenswertesten Gesellschaften." Franziska Benkel

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu "Wir haben nichts mehr zu verlieren ... nur die Angst!" von Franziska Benkel im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Moderne Geschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

1.Häusliche Gewalt und aktuelle Rahmenbedingungen

Dieses Buch entsteht während der COVID-19-Pandemie. Ich gehe im folgenden Kapitel auf die Pandemie und ihre Auswirkungen auf gewaltbetroffene Familien ein, weil hieran die Notwendigkeit von Frauenhäusern besonders deutlich wird und sich ein Bogen zu den Bedingungen und Strukturen ihrer Entstehungszeit schlagen lässt. Hierfür skizziere ich aktuelle politische Diskussionen um Gewalt, die die Notwendigkeit von Frauenhäusern unterstreichen.

Geschlechtsbasierte Gewalt konnte stillschweigend historisch wachsen und hat mittlerweile eine globale Verbreitung pandemischen Ausmaßes erreicht; sie stellt weltweit das größte Gesundheitsproblem für Frauen dar. Ein Drittel aller Frauen weltweit hat, laut der WHO, sexualisierte Gewalt erlebt, in den meisten Fällen durch ihren männlichen Intimpartner.8 Epidemien und gesellschaftliche Ausnahmesituationen erhöhen das Risiko für Frauen, von Gewalt betroffen zu werden.

Zu Beginn der Pandemie, im März 2020, gab es diesen gefühlten Moment des Stillstandes und das Private geriet in den Fokus der Öffentlichkeit. Zwischen März und April wurde in einer medialen Dichte bundesweit über Gewalt gegen Frauen und über die Situation von Frauenhäusern berichtet, wie seit Mitte der 1970er und #metooi nicht mehr. In unterschiedlichsten Onlineformaten diskutierten feministische Expertinnen und teilten ihre Erfahrungen mit einem interessierten Publikum. Anerkannte Zeitschriften und Zeitungen interviewten Frauenhausmitarbeiterinnen und publizierten Artikel zum Themenschwerpunkt Gewalt gegen Frauen. Trotzdem klangen die Presseberichte zu Beginn so, als würde die spezielle Situation während des Lockdowns häusliche Gewalt erst hervorbringen und nicht extrem verstärken. Mittlerweile wird immer noch täglich über Gewalt an Frauen und vor allem Kindern berichtet. Dank der starken Präsenz gemeinnütziger Organisationen aus dem Gewaltschutz hat sich der Tonus teilweise verändert und die Tragweite häuslicher Gewalt erheblicher kommuniziert.

Im Juni 2020 veröffentlichte die Technische Universität München in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung die Ergebnisse einer ersten repräsentativen Studie zum Anstieg häuslicher Gewalt in Zusammenhang mit den COVID-19-bedingten Ausgangsbeschränkungen in Deutschland.9 Unter der Leitung von Professorin Janina Steinert und Dr. Cara Ebert wurden 3.800 Frauen zwischen 18 und 65 Jahren online befragt. Die Studie zeigt, rund 3 Prozent der befragten Frauen erlebten physische Gewalt, 3,6 Prozent erlebten sexualisierte Gewalt. 3,8 Prozent der Frauen fühlten sich vom Partner bedroht, in 2,2 Prozent der Fälle durften Frauen das Haus nicht ohne seine Erlaubnis verlassen, bei 4,6 Prozent der Frauen kontrollierte der Partner jegliche Form von Kontakt mit anderen Personen. In 6,5 Prozent der Haushalte wurden Kinder gewalttätig bestraft. Die Zahlen verdoppelten sich sogar im Falle von Quarantäne, finanzieller Sorge, bei Depression und Angst oder wenn im Haushalt Kinder unter 10 Jahren lebten.

Geschlechtsspezifische Gewalt ist immer Ausdruck einer gesellschaftlichen Ungleichwertigkeit der Geschlechter. Aus diesem Grund gehe ich an dieser Stelle knapp auf die aktuellsten Forschungsergebnisse zum Gender Gapi in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ein.

Das Wirtschaftswachstum- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichte im März 2021 eine Studie zu »Corona und Gleichstellung: Eine neue Studie beleuchtet die Wirkung auf den Gender Pay Gap, Arbeitszeiten und die Aufteilung von Sorgearbeit.« Die Wissenschaftlerinnen Dr. Yvonne Lott und Dr. Aline Zucco kamen dabei zu dem Ergebnis, dass der Gender Pay Gap 2020 zwar leicht zurückgegangen sei (mit 19 Prozent, auch im europäischen Vergleich, sehr hoch), was wahrscheinlich daran lag, dass Männer eher arbeitslos oder in Kurzarbeit waren.

Für 2021 vermuten sie eine Vergrößerung der Gender Pay Gaps, da sich die Höhe des Kurzarbeitergeldes, wie auch die des Arbeitslosengeldes, vom Nettoeinkommen ableitet, welches bei vielen verheirateten Frauen wegen des Ehegattensplittings niedriger ausfällt.10

Außerdem wurde Kurzarbeiterinnen seltener eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes zugesprochen als Kurzarbeitern. Die Ergebnisse zeigen auch, dass Frauen ihre Erwerbsarbeit eher wegen Kinderbetreuung reduzierten als Männer, denn nach wie vor übernehmen in Deutschland in erster Linie die Frauen die unbezahlte Arbeit bei der Kinderbetreuung, selbst wenn sie berufstätig sind.

»In der Gesamtschau spricht vieles dafür, dass sich die bereits vor der Krise existierenden Ungleichheitsstrukturen in der Krise verschärfen und damit auch langfristig zu einer wachsenden Ungleichheit zwischen den Geschlechtern führen könnten, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert wird«, so Professorin Dr. Bettina Kohlrausch, Leiterin des Instituts, »Gleichzeitig können wir durch die Erfahrungen der Krise lernen, welche Faktoren eine egalitäre Verteilung der Sorgearbeit ermöglichen: mehr Arbeit im Homeoffice und ein geringeres Arbeitszeitvolumen sind wichtige Säulen einer gerechteren Geschlechterordnung.«11

Die Expertinnen weisen darauf hin, dass die Betriebe ihre Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern müssten. Hilfreich wäre hierfür der Ausbau der Partnermonate des Elterngelds und der Ausbau der 30-Stunden-Woche. Außerdem müsste, gerade für den Fall einer Krise, das Kurzarbeiter*innengeld und Arbeitslosengeld von der Steuerklasse III/V gelöst werden. Für diese Entwicklung bedürfe es einer Reform des Ehegattensplittings.

Und zu guter Letzt müssen Dienstleistungsberufe, die seit je an das weibliche Geschlecht gekoppelt sind, gesellschaftlich und finanziell aufgewertet werden. Neben der Verstärkung der strukturellen Gewalt, für die der Gender Pay Gap ein Beispiel ist, kam es während der Pandemie auch zu einem weltweiten Anstieg häuslicher Gewalt.

Die Vereinten Nationen sprechen von einer »Schattenpandemie« bei einem weltweiten Anstieg häuslicher Gewalt von 30 Prozent.12

Beispielsweise wurde in Liberia allein im ersten Halbjahr der Pandemie ein Anstieg geschlechtsspezifischer Gewalt um 50 Prozent registriert. In Kenia berichtete die Presse von 4.000 Schülerinnen, die infolge des Lockdowns schwanger zur Schule kamen. Laut der südafrikanischen Polizeistatistik begeht alle drei Stunden ein Mann einen Femizid.13 In Frankreich wurden seit des Lockdowns im März 30 Prozent mehr Strafanzeigen gegen häusliche Gewalt gestellt als zuvor. In Zypern und Singapur wurden Beratungstelefone bis zu 33 Prozent häufiger angerufen. In Argentinien gehen 25 Prozent mehr Notrufe gegen häusliche Gewalt ein als vor dem Lockdown. Für Kanada, die USA, Großbritannien, Spanien und Deutschland verzeichnen sowohl NGOs als auch staatliche Institutionen eine erhöhte Inanspruchnahme der Telefonnotrufei, außerdem sei der Bedarf an Schutzräumen und Frauenhausplätzen erheblich gestiegen.14

Eine aktuelle deutschlandweite Umfrage in Frauenhäusern belegt, »dass dutzende Einrichtungen im vergangenen Jahr über Wochen oder Monate keine freien Plätze anbieten konnten, teilweise mussten sie hunderte Frauen abweisen. Mitten in der Pandemie, in der Fälle häuslicher Gewalt zunehmen und Betroffene noch schwerer als sonst eine sichere Bleibe etwa in Pensionen oder bei Vertrauenspersonen finden können.«15

Sowohl bei Beratungsstellen als auch Frauenhäusern stieg die Zahl der Anfragen erst nach Ende des ersten Lockdowns an, da der ohnehin knappe Bewegungsradius gewaltbetroffener Frauen sich noch weiter verringert hatte. Die Familienfürsorge konnte nicht mehr zu den Familien und Kindern nach Hause kommen und weil Schulen und Kitas geschlossen waren, blieb Kindesmissbrauch vielfach unentdeckt.

Seit dieser Zeit wurden telefonische und digitale Hilfsangebote wichtiger denn je. Viele Beratungsstellen reagierten schnell und bauten ihre digitalen Hilfestrukturen aus.

Die Bundesregierung machte kurzfristig mit großen Plakaten im öffentlichen Raum aufmerksam auf die Nummer des Hilfetelefons. Außerdem wurden in 26.000 Supermärkten Plakate und Kassenbons mit Informationen über Hilfsangebote verbreitet. Die Nummer richtet sich sowohl an Frauen in Gewaltbeziehungen als auch alle anderen irgendwie Betroffenen, sei es durch Fälle im Freund*innenkreis oder in der Nachbarschaft.

In Berlin wurden vom Senat zwei Hotels als Schutzorte für Frauen und ihre Kinder angemietet, um der hohen Nachfrage und den Pandemiebestimmungen und -risiken gerecht zu werden.

Im »Stadthotel« standen 60 Zimmer zur Verfügung, die einzeln belegt wurden – das Haus war schnell voll. Ein weiteres Hotel wurde zur Quarantäneisolierung für Frauen und ihre Kinder eingerichtet, damit mögliche Infektionen nicht zu Schließungen etablierter Häuser führten. Hier können bis zu 130 Menschen Schutz finden. Die Hotels wurden schnell umfunktioniert und Mitarbeiterinnen aus anderen Beratungskontexten sind hier mit begrenzter Zeit tätig.

Frauenhäuser sind von der Pandemie besonders betroffen, da viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Nicht nur die Bewohnerinnen, sondern gerade auch das Personal ist gefährdet und bei Krankheitsausfällen kann keine ausreichende Unterstützung geboten werden.

Laut Frauenhauskoordinierung ist das Bundesministerium für Gesundheit nicht auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission eingegangen, um Mitarbeitende und Bewohnerinnen von Frauenhäusern priorisiert zu impfen. Dabei zeigte sich gerade jetzt die Systemrelevanz dieser Orte und ihrer Mitarbeitenden.

Die politische Debatte um häusliche Gewalt

Um den internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, jährlich am 25. November, wird Gewalt gegen Frauen Thema der Parteien. In den Jahren 2019 und 2020 wurden im Bundestag mehrere Anträge der Opposition dazu gelesen. Im Juni 2021, eineinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie, wurde über diese Vorlagen abgestimmt – alle wurden abgelehnt.

Die FDP hatte beantragt, »Frauenhäuser als Teil des staatlichen Schutzauftrags« wahrzunehmen, und in einem zweiten Antrag gefordert, die »Infrastruktur für Betroffene häuslicher Gewalt in Deutschland krisenfest aufzustellen«. Beide Vorhaben wurden durch CDU/CSU, SPD, AfD abgelehnt, die Grünen und Linksfraktion sprachen sich für die Anträge aus.16 Der Antrag der Grünen mit dem Titel »Verantwortung für Frauen in Frauenhäusern übernehmen« wurde von CDU/CSU, SPD, AfD abgelehnt und FDP, Linksfraktion stimmten dafür. Dem zweiten Antrag, »Beratungsangebote für gewaltbetroffene Frauen stärken«, wurde nur von der Linksfraktion zugestimmt.17 »Gewalt gegen Frauen und Mädchen systematisch bekämpfen – Grundlagen zur erfolgreichen Umsetzung der Istanbul-Konvention schaffen«, forderte die Linke, CDU/CSU, SPD und AfD stimmten dagegen, die Grünen und FDP dafür.18 Der Antrag der Linken, »Femizide in Deutschland untersuchen, benennen und verhindern«, wurde von allen Parteien (CDU/CSU, SPD, AfD, FDP) außer den Grünen abgelehnt.

Über keinen der rassistischen Anträge der AfD wurde abgestimmt. Dafür reichte die FDP einen neuen Antrag zur Beratung in den Familienausschuss ein, in dem sie eine Folgestudie zu Zwangsheirat forderte.19

Diese Debatte zeigt, das politisch linke und grüne Lager betrachten Gewalt gegen Frauen strukturell und teils intersektional. Im konservativen und rechten Lager herrscht ein geringeres Prob...

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Titel

- Widmung

- Über dieses Buch

- Über die Autorin

- Inhalt

- Vorwort

- Einleitung

- 1. Häusliche Gewalt und aktuelle Rahmenbedingungen

- 2. Geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt

- 3. Familienpolitik, Geschlecht und Sex seit 1949

- 4. Wie konnten Frauen vor der Eröffnung des Frauenhauses Hilfe finden

- 5. Das Westberliner Frauenhaus

- 6. Fazit

- Impressum