![]()

1 Ausgangslage und Zielsetzung

Seit vielen Jahren entwickeln österreichische Hochschulen unterschiedlichste digitale Lehr- und Lernformate. Auch sind in beinahe allen Bildungseinrichtungen eigene Supporteinrichtungen zur didaktischen und technischen Unterstützung etabliert.

Im UG 2002 §76 (3) findet sich folgender Absatz: „Lehrveranstaltungen können unter Einbeziehung von Fernstudienelementen und elektronischen Lernumgebungen angeboten werden. Dabei sind geeignete Lernmaterialien bereitzustellen.“ Dieser juristische Baustein öffnet zwar die Möglichkeit zur Integration von virtueller Lehre in Bildungsangeboten, er trifft aber keinerlei Aussage über eine konkrete Begriffsabgrenzung. Zudem ist das rechtliche und organisatorische Regelwerk an Hochschulen häufig noch auf klassische Präsenzlehre ausgerichtet. So wird z. B. anhand von Semesterwochenstunden (= durchschnittliche Vorlesungszeit) oder Unterrichtseinheiten die Leistung einer Lehrperson (an vielen Hochschulen kommen Vor- und Nachbereitungszeiten dazu – vgl. Kap. 4.1) quantifiziert. Die Grundlage für diese Art der Quantifizierung von Lehrleistung baut auf einem stark lehrendenzentrierten Ansatz auf. Lehrpersonen werden als Wissensvermittler*innen dargestellt. Lernprozesse finden dann statt, wenn Lehrpersonen in einem direkten Kontakt auf Studierende treffen (Kontaktzeiten), klassischerweise im Hörsaal bzw. bedingt durch die Covid-19-Pandemie mittlerweile auch verstärkt in synchronen Online-Settings mittels Videokonferenzen oder ähnlichen Möglichkeiten.

Der mediendidaktische Ansatz der vor allem synchronen (virtuellen) Wissensvermittlung durch den Lehrenden steht allerdings im Widerspruch zu den, in der Literatur vielfach zitierten Vorteilen von virtuellen Lehr- und Lernsettings, die sich insbesondere durch hohe Studierendenzentriertheit als auch asynchrone zeitlich und örtlich flexible Lehr- und Lernprozesse auszeichnen.

Virtuelle Lehr- und Lernkonzepte in ihren unterschiedlichen Ausprägungen, vor allem hinsichtlich synchroner und asynchroner Lehre gedacht, verändern somit sowohl die Aufgaben als auch das Selbstverständnis von Lehrpersonen. Die Rolle der Lehrperson entwickelt sich vom Wissensvermittler bzw. von der Wissensvermittlerin mehr und mehr in Richtung Lerncoach, der die Studierenden durch Bereitstellung von didaktischen Gesamtkompositionen mit synchronen Face-to-face-Komponenten als auch synchronen und asynchronen virtuellen Anteilen aktiv bei der individuellen und/oder kollaborativen Kompetenzentwicklung begleitet.

In der Arbeitsgruppe „Quantifizierung der virtuellen Lehre“ werden die Auswirkungen der zunehmenden Digitalisierung der Hochschullehre auf didaktische, administrative und rechtliche Aspekte der Hochschulorganisation dargestellt und die sich dadurch ergebenden Grenzen der aktuell verwendeten Instrumente zur Hochschulsteuerung diskutiert.

Das vorliegende Whitepaper widmet sich insbesondere folgenden Schwerpunkten:

1. Definition einheitlicher Begriffe zur virtuellen Lehre (Kapitel 2)

2. Darstellung beispielhafter virtuell gestützter didaktischer Szenarien (Kapitel 2.3)

3. Darstellung der aktuell gültigen rechtlichen Rahmenbedingungen zur Abgeltung von Lehrleistungen und deren Grenzen hinsichtlich der virtuellen Lehre (Kapitel 3)

4. Möglichkeiten, virtuelle Lehrleistungen messbar zu machen (Kapitel 4)

5. Qualität virtueller Lehrleistungen sicherstellen (Kapitel 5)

6. Handlungsempfehlungen (Kapitel 6)

![]()

2 Virtuelle Lehre an Hochschulen

2.1 Begriffsdefinition

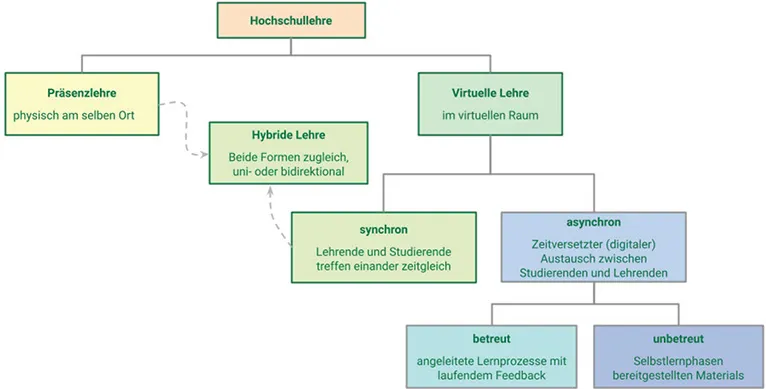

Die Hochschullehre setzt verschiedene didaktische Methoden und Veranstaltungstypen (z. B. Vorlesung, Übungen, Seminare) ein, die in Abhängigkeit von Wissenschaftsdisziplinen, angestrebten Lehr- und Lernzielen und strategischen Ausrichtungen der Hochschulen sehr unterschiedlich zum Einsatz kommen. Unabhängig davon erfolgt auch eine Differenzierung in der Art der Erbringung der Lehrleistung. Während die klassische Hochschullehre auf ein physisches Zusammentreffen von Lehrpersonen und Studierenden in Form von Präsenzveranstaltungen aufbaut, stellt mittlerweile auch der virtuelle Raum einen fixen Bestandteil der hochschulischen Lehre dar. Im nachfolgenden Abschnitt werden Begrifflichkeiten rund um mögliche Gestaltungsformen der Hochschullehre festgelegt, welche die Grundlage für alle weiteren Überlegungen dieses Dokuments darstellen.

Abb. 1: Art der Erbringung von Lehrleistungen: Formen der digital gestützten virtuellen Hochschullehre, vereinfacht (eigene Darstellung). Die Striche zeigen die Untergliederung des jeweiligen Ober-Konzepts. Die hybride Lehre ist nicht-hierarchisch im Spannungsfeld zwischen Präsenzlehre und synchroner virtueller Lehre verortet und daher durch nicht-hierarchische Verbindungen eingespannt.

In der klassischen Form der Präsenzlehre treffen sich Studierende und Lehrperson zeitgleich an einem physischen Ort, im Regelfall am Hochschulcampus.

Die virtuelle Lehre hingegen ist geprägt durch eine räumliche Distanz zwischen Studierenden und Lehrpersonen, aber nicht notwendigerweise durch zeitliche Distanz.

Neben Präsenzlehre und virtueller Lehre spielen aus Sicht der Studierenden auch unbetreute Selbststudienphasen eine große Rolle. Diese sind aus Gründen der Übersicht in Abb. 1 nicht detailliert dargestellt, mit Ausnahme der unbetreuten asynchronen Selbststudienphasen in der virtuellen Lehre.

Bei der synchronen, virtuellen Lehre treffen Lehrpersonen und Studierende einander zu einem bestimmten Zeitpunkt im virtuellen Raum. Häufig wird diese Form auch als virtuelle Präsenz-Lehre bezeichnet. Mittels Videokonferenz- oder Streamingsoftware wird sowohl Video- als auch Audio-Übertragung ermöglicht. Synchrone Veranstaltungen auf rein schriftlicher Basis mittels Chats, die in den Anfängen des e-Learnings noch weit verbreitet waren, haben mittlerweile an Bedeutung verloren. Dabei kann eine virtuelle Lehrveranstaltung z. B. beim Streaming rein unidirektional stattfinden, oder im Zuge von Videokonferenzen bidirektional, d. h. mit Interaktionsmöglichkeiten auch für Studierende, umgesetzt werden.

Der vielfach zitierte Vorteil der virtuellen Lehre ergibt sich aber vor allem im Rahmen von didaktisch durchdachten Blended-Learning Formaten und der damit einhergehenden Flexibilität bezüglich Lernzeit und Lernort im Falle von asynchronen Elementen. Hierbei erfolgt der Austausch zwischen Lehrpersonen und Studierenden im virtuellen Raum zeitversetzt. Umsetzungsmöglichkeiten finden sich z. B. in Form von durch Lehrpersonen betreuten Foren oder schriftlichen Feedback-Prozessen bei Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Sozialformen (Einzelarbeiten und Gruppenarbeiten). Asynchrone, virtuelle Lehrformate bauen im Regelfall auf tutoriell begleiteten Lehr-/Lernprozessen auf. D. h. die Lehrleistung der Lehrpersonen besteht aus der didaktischen Konzeption der virtuellen asynchronen Phase, der Bereitstellung der digitalen Lernressourcen sowie der laufenden Begleitung des Lernprozesses. Diese Form soll hier als betreute asynchrone virtuelle Lehre bezeichnet werden, welche auch eine bessere Dokumentationsmöglichkeit, beispielsweise von formativen Assessments oder der Kommunikation, schafft.

Ein wesentlicher Bestandteil jeder asynchronen Lernphase besteht auch in der Bereitstellung von digitalen Lernobjekten für das Selbststudium (z. B. Lernvideos, Simulationen, interaktive Skripten, interaktive Übungen, Self-Check-Quizzes, …). So finden sich in der virtuellen Hochschullehre auch reine Selbstlernkurse ohne jegliche tutorielle Begleitung. Diese Form stellt insbesondere eine Sonderform dar, als den Studierenden dabei die Möglichkeit für Rückfragen und den direkten Austausch mit den Lehrpersonen fehlt. Die Leistun...