- 208 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

Virologie trifft Theologie: Eine Entdeckungsreise in die Welt der Viren

Wer nach Vielfalt und Schönheit sucht, schaut ins Weltall oder in die Botanik - nicht aber ins Reich der Viren. Denn dass Viren gefährlich sind, wissen wir nicht erst seit Corona.

Die Virologin und Theologin Mirjam Schilling lädt uns auf eine außergewöhnliche Entdeckungsreise ein. Mit Witz und Wortgewandtheit verrät sie Wissenswertes rund um das Thema Viren und hält dabei die ein oder andere Überraschung bereit. Sie erklärt uns nicht nur die wichtigsten Funktionsweisen unseres Körpers, sondern führt uns auch zu grundlegenden Lebensfragen wie: Was ist eigentlich Leben? Wie gehst du mit Leid um? Und wo ist Gott darin? Lass dich mitnehmen auf eine Reise, die dir einen ganz neuen Blick ermöglicht - auf die Viren, auf unseren Körper und auf einen großen Gott.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Warum erschuf Gott die Viren? von Mirjam Schilling im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theology & Religion & Ethics in Medicine. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Kapitel 1

Was ist eigentlich ein Virus?

Vor einigen Jahren bin ich mit Freunden zwei Wochen durch Island gereist. Wir hatten Glück mit dem Wetter und konnten die beeindruckende Landschaft in vollen Zügen genießen. Als wir einmal vor einem der vielen riesigen, tosenden Wasserfälle standen, muss ich den folgenden Satz gesagt haben: »Was glaubt ihr, wie es so einem Wassermolekül geht, wenn es da hinunterstürzt?« Ich kann mich zwar selbst nicht mehr daran erinnern, aber seitdem ziehen mich besagte Freunde immer mal wieder mit diesem Satz auf. Und wenn ich ehrlich bin, dann ist es auch nicht sonderlich unwahrscheinlich, dass ich diesen Satz gesagt habe. Offensichtlich machen sich andere Menschen weniger Gedanken darum, wie es einzelnen Molekülen gerade so geht. Das kann ich akzeptieren. Es ist vermutlich auch nicht der naheliegendste Gedanke. Andererseits finde ich es schon seit dem Chemieunterricht in der Schule sehr hilfreich, Moleküle mit menschlichen Eigenschaften wie Gefühlen und Motivationen zu versehen, weil dann die Abläufe verschiedener Reaktionen plötzlich logischer erscheinen und man sie sich besser merken kann. Zumindest geht es mir so.

In der Virologie gibt es ein ganz ähnliches Phänomen. Und das betrifft tatsächlich nicht nur mich. Wir alle schreiben Viren oft menschliche Eigenschaften zu. Das passiert in Form von Metaphern oder Redewendungen, aber auch mit ganz offiziellen wissenschaftlichen Begrifflichkeiten. Vermutlich ist es dann einfacher, den Vorgang oder den Krankheitserreger selbst zu beschreiben. Außerdem glaube ich, dass diese menschlichen Züge helfen, uns von dem Gegner Virus (aha, da ist auch schon die erste Vermenschlichung!) besser abzugrenzen und ihn zu bekämpfen. Eine Vermenschlichung kann also durchaus hilfreich sein.

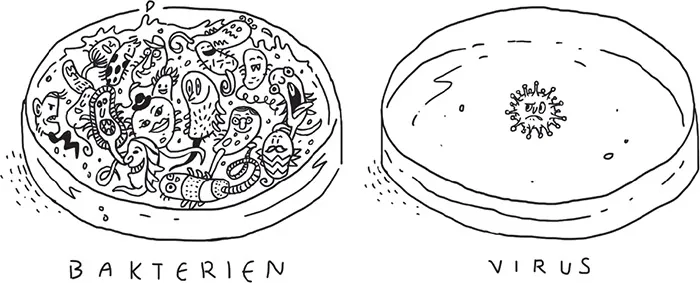

Der Haken ist allerdings, dass dieses Phänomen auch Probleme bereiten kann. Vermenschlichungen täuschen uns nämlich manchmal darüber hinweg, was Viren eigentlich sind. Viren sind eben keine menschlichen Wesen. Eigentlich noch nicht mal Lebewesen. Denn nach biologischer Definition ist ein Virus im Gegensatz zu einem Bakterium nicht lebendig. Dazu kommen wir gleich. Da es schwierig ist, ohne Vermenschlichungen durch das Thema Virologie zu kommen – eben auch, weil so manch wissenschaftliche Begrifflichkeit auf Vermenschlichungen aufbaut –, ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass Viren keine Lebewesen sind.

Insbesondere wenn es darum geht, wie wir mit ihnen umgehen oder wie Therapien aussehen, ist das von entscheidender Bedeutung. Allerdings werde ich in den folgenden Kapiteln immer wieder Begriffe oder Beispiele nutzen, die dem Virus menschliche Wesenszüge andichten. Ich bitte also, allzu menschliche Züge, die ich Viren verpasse, zugunsten des großen Ganzen zu entschuldigen. Aber besonders in diesem Kapitel veranschaulicht es hoffentlich auch, was Viren so alles »können«.

Weder lebendig noch tot

Man sollte meinen, dass es ziemlich einfach sein sollte, etwas Lebendiges von etwas Totem zu unterscheiden. Ein Stein ist tot, meine Zimmerpflanze lebt – zumindest im Optimalfall. Dank meiner sehr kurzen Aufmerksamkeitsspanne für das Gärtnern ist das leider nicht immer ganz richtig. Doch woran mache ich den Unterschied zwischen tot und lebendig nun fest? Es gibt doch so viele unterschiedliche Formen von Leben. Was haben die denn alle gemeinsam?

Das ist auch eine Frage, die Biologen in den letzten Jahrhunderten ziemlich umgetrieben hat. Letztlich wurden einige Eigenschaften allgemein anerkannt, die alle erfüllt sein müssen, um etwas als lebendig zu erklären. Dazu zählt unter anderem, dass etwas Lebendiges eine zelluläre Organisation haben muss. Das heißt, es muss aus mindestens einem Raum bestehen, der von einer Zellmembran umschlossen ist. Diese umhüllten Räume müssen eine Art von Erbinformation besitzen, die an nachfolgende Generationen in irgendeiner Art und Weise vererbt werden kann. Leben muss also wachsen und sich fortpflanzen können. Diese Zellbereiche müssen auch einen Stoffwechsel besitzen, also mit der Umgebung Stoffe austauschen, Energie verbrauchen und verschiedene Reaktionen ablaufen lassen können. Diese Reaktionen müssen dabei so reguliert sein, dass die Zelle im Gleichgewicht bleibt. Leben muss in irgendeiner Art und Weise auf Reize von außen reagieren können. Und Leben muss beweglich und anpassbar sein, selbst wenn das nur im Zellinneren geschieht.

All diese Punkte schließen also kleine einzellige Lebewesen wie Plankton oder Bakterien mit ein. Sie schließen aber Viren aus, da Viren zum Beispiel keinen eigenen Stoffwechsel haben, sondern immer darauf angewiesen sind, den Stoffwechsel von Lebewesen zu nutzen.

Vereinfacht gesagt: Legt man sowohl ein Bakterium als auch ein Virus in ein Glas mit Nährmedien, wird sich das Bakterium fröhlich vermehren, das Virus nicht. Ohne die Hilfe von Zellen kann ein Virus nichts tun. Als Virologe bezeichnet man Viren daher als obligatorisch intrazelluläre Parasiten, also Schmarotzer, die sich ausschließlich in Zellen von Lebewesen vermehren können.

Viren sind also nicht lebendig – zumindest per Definition. Viren treffen keine willentlichen Entscheidungen, haben keine Absichten, verfolgen keinen Plan. Viren existieren einfach. Dafür bewegen sie allerdings eine ganze Menge. In unseren Zellen, Körpern, Ökosystemen, auf unserem Planeten. Einige Perspektiven darauf, wie die Welt der Viren aussieht und wie unsere Welt dank der Viren aussieht, werden wir auf unserer Reise durch dieses Buch gemeinsam erkunden.

Und was genau ist nun ein Virus?

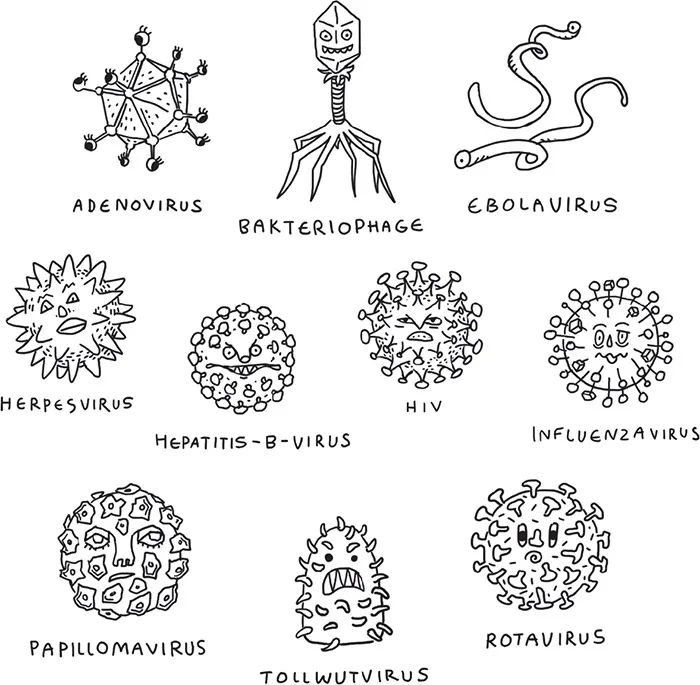

Virus ist nicht gleich Virus. Darauf kommen wir in einem späteren Kapitel zurück, wenn wir uns anschauen, wo auf diesem Planeten überall Viren zu finden sind. Virusinfektionen betreffen nämlich bei Weitem nicht nur den Menschen. Gleichzeitig unterscheiden sich aber auch schon die Virusfamilien, die den Menschen infizieren, drastisch voneinander. In Größe, Aufbau und auch in den Funktionen, die sie mitbringen.

Obwohl Viren so unterschiedlich sind, gibt es Bausteine, die sie alle gemeinsam haben. Was bräuchte also ein Virus, wenn man eines basteln wollte, damit man es hinterher auch als Virus erkennt?

Das wohl eindrücklichste Merkmal eines Virus ist vermutlich die Größe, beziehungsweise seine nicht vorhandene Größe. Die meisten uns vertrauten Viren kann man auch mit einem herkömmlichen Lichtmikroskop nicht sehen. Dazu braucht es schon spezielle, hochauflösende Mikroskope.

Aber wie klein ist denn klein? Mal angenommen, wir stellen uns das Grippevirus (Durchmesser von etwa hundert Nanometern) in der Größe einer Blaubeere (Größe ein Zentimeter) vor. Dann hätte eine durchschnittliche menschliche Zelle (Größe 0,025 Millimeter), die davon infiziert wird, einen Durchmesser von 2,50 Metern. Das ist ein bisschen höher als die durchschnittliche Deckenhöhe in deinem Wohnzimmer. Der dazugehörige Mensch wäre dann übrigens 180 Kilometer groß (das ist zwanzigmal so hoch wie der Mount Everest).

Im Laufe der nächsten Kapitel werden wir sehen, wie es ein blaubeerengroßes Virus schafft, eine raumgroße Zelle völlig zu dominieren, aber auch, wie eine gut organisierte zimmergroße Zelle das blaubeerengroße Virus findet und eliminiert. Das klingt zunächst nach einem ungleichen und vielleicht auch unfairen Kampf und erfordert deshalb auch beeindruckendste Technik auf beiden Seiten.

Rein biochemisch betrachtet besteht ein Virus aus überraschend wenig Bausteinen. Im Kern ist es eigentlich nur ein Stückchen Erbgut. Das kann aus DNA, wie das Erbgut in unseren eigenen Zellen, oder aus RNA bestehen. In unseren Zellen wird RNA zum größten Teil dazu benutzt, innerhalb der Zelle Botschaften zu verschicken. Das erklärt, warum ein Virus mit beiden Systemen erfolgreich in unseren Zellen arbeiten kann. Woraus auch immer es besteht, beinhaltet das Erbgut des Virus die Anleitung dazu, neue Viruspartikel zu produzieren.

In einem Viruspartikel ist das Erbgut in aller Regel durch eine Proteinhülle verpackt. Daneben gibt es im Viruspartikel noch eine Reihe weiterer Proteine, die einfach so mitverpackt werden, wenn die neu gebildeten Viruspartikel die Zelle wieder verlassen. Das sind zum Teil Proteine, die das Virus direkt wieder braucht, wenn es eine neue Zelle infiziert. Also ein bisschen wie das Gepäck, das man beim Umzug im eigenen Auto transportiert und das dafür sorgt, dass man überlebt, bis der Möbelwagen kommt. Die Anzahl variiert aber zwischen den Virusfamilien.

Ganz außen haben viele Virusfamilien noch eine Hülle. Diese entsteht beim Verlassen einer Zelle, wenn sich die Bestandteile des Viruspartikels quasi nach außen stülpen und dabei einen Teil der Zellmembran mitnehmen. Ganz wichtig ist, dass dabei in dieser Hülle spezifische Oberflächenproteine des Virus eingebaut werden, mit denen es dann an neue Zellen andocken kann.

Ich packe meinen Koffer und nehme mit …

Wie gerade beschrieben, ist es erstaunlich, was so ein Virus alles ausrichten kann, wenn man bedenkt, wie klein es eigentlich ist. Ich muss zugeben, dass mich das alleine deshalb schon beeindruckt, weil ich das Problem nur zu gut kenne. Ich bin nicht besonders groß und daher schon rein biologisch benachteiligt, wenn es darum geht, Gepäck zu Fuß zu transportieren. Man sollte also meinen, dass ich daher besonders gerne mit dem Auto oder Wohnmobil verreise, damit ich mehr Gepäck mitnehmen kann. Doch das Gegenteil ist der Fall. Ich bin großer Fan von Rucksackreisen und auch mehrtägigen Wandertouren. Das stellt mich natürlich hin und wieder vor größere Herausforderungen und ich muss vor jedem Urlaub sehr genau durchdenken, was ich wirklich brauche.

Die erste wichtige Lektion besteht natürlich darin, einigermaßen genau zu wissen, worauf man vorbereitet sein muss. Für einen einwöchigen Hotelurlaub auf einer sonnigen Insel sieht das Gepäck in meinem Rucksack anders aus als für ein verlängertes Wochenende, das ich im Februar nördlich des Polarkreises verbringe. Flipflops oder Thermoskanne? Das ist dann keine Frage mehr, sondern logische Schlussfolgerung. Gleichzeitig bestimmt die Auswahl meines Gepäcks auch die Freiheitsgrade auf meiner Reise. Habe ich Zelt, Schlafsack und Campingkocher dabei, habe ich zwar weniger Platz für Wechsel-T-Shirts, bin aber frei, zu übernachten, wo ich will.

Das gleiche Prinzip gilt auch für Viren. Je mehr Funktionen ein Virus selbst übernehmen kann, desto unabhängiger ist es von unserer Zelle. Aber das kostet Platz im Gepäck. Größere Viren, die mehr Proteine verpacken können und mehr Speicherplatz in ihrem Erbgut haben, haben deutlich mehr Möglichkeiten, die Zelle zu manipulieren, und sind unabhängiger. Zu den größeren Viren gehören beispielsweise Herpesviren, die mit einer beeindruckenden Zahl von mehr als dreihundert »Werkzeugen« die Zelle manipulieren. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich Viren wie Hepatitis B oder das Grippevirus, die mit vier beziehungsweise zwölf »Werkzeugen« Erstaunliches leisten.

Es gibt aber sowohl für Viren als auch fürs Reisen noch eine weitere Möglichkeit, den eigenen Spielraum zu vergrößern. Ganze Firmenzweige für Campingbedarf haben sich inzwischen darauf spezialisiert, immer leichtere und kleinere Gegenstände zu entwickeln, die dennoch keine Einschränkungen in der Funktion aufweisen. Außerdem gibt es noch Multifunktionsgeräte wie den Camping-Löffel, der vorne Zinken einer Gabel und hinten am Schaft ein Messer hat, oder Multifunktions-Karabiner mit Kompass, Thermometer und eingebauter Taschenlampe.

Insbesondere die viralen Proteine, die dafür zuständig sind, das menschliche Immunsystem in Schach zu halten, sind oft Multifunktionsproteine, die scheinbar spielerisch an mehreren Stellen gleichzeitig ansetzen können. Aber auch was den Speicherplatz im Erbgut angeht, haben sich manche Viren etwas einfallen lassen. Das Hepatitis-B-Virus nutzt zum Beispiel Speicherplatz quasi doppelt und dreifach. Anstatt für jede Information eine eigene Kombination aus Buchstaben zu verwenden, können durch überlappende Buchstabenbereiche auf engerem Raum viel mehr Informationen gelagert werden. Wenn man ein bisschen rechnet, stellt man fest, dass das Virus dadurch mehr als zweieinhalbmal mehr Informationen speichert, als es eigentlich Platz hat.

Ankommen und Auspacken

Da es nicht lebt, braucht ein Virus also immer einen Gastgeber. Das klingt jetzt freundlicher, als es eigentlich ist, beinhaltet aber auch einen Kern Wahrheit. Denn obwohl das Virus unsere Zelle gewissermaßen unter seine Kontrolle bringt, ist es nicht so, dass es sich hinterrücks und illegal Zugang verschafft.

An der Oberfläche von Viren sitzen Proteine, die genau passend sind, um an Zellen anzudocken. Verschiedene Viren haben sehr unterschiedliche Oberflächenproteine und auch unterschiedlich viele davon. Durch die Oberflächenproteine des Coronavirus etwa sieht das Virus unter dem Mikroskop so aus, als hätte es eine Krone, daher auch der Name. Das Humane Immundefizienz-Virus (HIV) dagegen hat deutlich weniger Oberflächenproteine, Grippeviren wiederum haben sehr, sehr viele.

Durch das Andocken auf der Zellaußenseite setzen die Viren Mechanismen in Gang, die letztlich dazu führen, dass das Virus in die Zelle aufgenommen wird. Ein befreundeter Virologe hat diesen Vorgang mal damit beschrieben, dass es also fast ein bisschen so sei, als würde das Virus die Türklingel drücken, das richtige Codewort sagen und in der Folge in die Zelle hineingelassen. Viren nutzen damit direkt beim Eintritt in die Zelle schon ganz selbstverständlich die bestehenden Mechanismen der Zelle aus. Wie unsere Zelle trotzdem merkt, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, sehen wir in einem späteren Kapitel.

So weit, so gut. Wir alle wissen, dass das Ankommen bei einem Umzug erst der erste Schritt ist. Bis alles ausgepackt und voll funktionstüchtig ist, kann es mitunter lange dauern, und in der Regel ist das Leben bis dahin auch eher chaotisch. Nichts ist da, wo es sein müsste, und man sucht Stunden, bis man endlich hat, was man gerade braucht. Und egal, was man sucht, es befindet sich meistens in der allerletzten Kiste, in der man nachschaut. Die meisten Menschen nehmen sich für einen Umzug deshalb in der Regel ein paar Tage frei, um sich zu organisieren, bevor der Alltag wieder effizient laufen muss.

So viel Zeit hat das Virus nicht. Da es ständig in der Gefahr schwebt, erkannt zu werden, muss es sich nicht nur beeilen, sondern auch gleichzeitig auf zwei Aufgaben konzentrieren – sich so gut wie möglich zu verstecken und gleichzeitig so effizient wie möglich neue Viren zu produzieren. Wer nicht gut im Multitasking ist, ist jetzt hoffentlich beeindruckt!

Virus GmbH & Co. KG

Und wie funktioniert nun die Virusproduktion? Der zentrale Baustein eines Virus ist ja die Bauanleitung für neue Viruspartikel, also für die Bestandteile, aus denen dann später ein neues Virus zusammengebaut wird. Oberstes Ziel ist daher, dass diese Bauanleitung an die richtige Stelle gelangt, wo sie ausgelesen werden kann. Wie bereits erwähnt, besteht das Erbgut eines Virus mal aus DNA, mal aus RNA, es ist mal einzelsträngig, mal doppelsträngig und bei Grippeviren beispielsweise sogar segmentiert.

Je nach Virusfamilie unterscheidet sich deshalb auch das Prozedere innerhalb der Zelle. Muss das Erbgut erst in für die Zelle lesbare Botschaften übersetzt werden? Oder sind die Botschaften direkt lesbar? Jede Virusfamilie hat da so ihre eigene Taktik. Manche bringen ihr Erbgut erst einmal in den Zellkern und nutzen die Prozesse dort für die Übersetzungsarbeit. Das ist natürlich mit Aufwand und Risiko verbunden. Andere Viren bringen daher ihren eigenen Übersetzungsapparat mit und ersparen sich dadurch den Transport in den Zellkern.

Egal, wie das virale Erbgut letztlich ausgelesen wird, das Ziel ist dasselbe: Die Zelle stellt Rohstoffe, Energie und Maschinerie zur Verfügung und das Virus muss nur noch die Bauanleitungen für Viruspartikel bereitstellen sowie die Produktion umstellen. Das ist also fast wie bei der feindlichen Übernahme einer Fabrik. Das Inventar bleibt, die meisten Angestellten bleiben auch, aber das Produkt ist ein anderes. Das Virus stoppt also die reguläre Produktion und die Zelle baut stattdessen Virusbestandteile.

Die zweite wichtige Aufgabe, auf die sich ein Virus in der Zelle konzentrieren muss, ist, unerkannt zu bleiben. Und das möglichst lange. Wer in seiner Kindheit stundenlang Verstecken gespielt hat, kennt sich mit folgender Methode bestens aus: Manche Viren, wie zum Beispiel das Dengue-Virus oder das Hepatitis-C-Virus, wickeln Teile ihres Produktionsprozesses einfach in herumliegende Membransysteme ein. Das hat zwei Vorteile: Erstens sind alle wichtigen Werkzeuge im Produktionsprozess nah beieinander und müssen nicht am anderen Ende der Zelle gesucht werden, sobald sie gebraucht werden. Und zweitens versteckt das die Vorgänge vor neugierigen Blicken. Zumindest für eine ganze Weile.

Eine zweite sehr erfolgreiche Taktik ist die Tarnung. Es gibt Viren, die ihre Bestandteile den Zellbestandteilen so sehr ähneln lassen, dass man schon genau hinschauen muss, um den Unterschied zu bemerken.

Ich kenne mich mit Handtaschen nicht sonderlich gut aus und würde wohl eine gefälschte Prada-Handtasche von der echten kaum unterscheiden können. Vielleicht, wenn ich beide direkt nebeneinander sehen würde, vermutlich aber erst durch den Preis. Letztlich wäre ich damit ein hervorragendes Opfer, dem man eine gefälschte Handtasche andrehen könnte. Bei Dingen, mit denen ich mich besser auskenne, wird es schon schwieriger, mir etwas anzudrehen.

Viren müssen durchaus etwas Aufwand betreiben, um Ähnlichkeit zu erzielen. Denn sonst hat es die Zelle zu leicht, die Infektion zu entdecken. Ein berühmtes Beispiel ist das Grippevirus, das seine übersetzten Botschaften nicht nur ähnlich gestaltet, sondern den zellulären Botschaften einfach einen Teil klaut und damit, wie mit einem echten Etikett an der gefälschten Ware, das Verkaufsgespräch führt. Das ist nicht nur total clever, sondern auch sehr erfolgreich. Es gibt auch Viren, die lassen Imitationen von Zellbestandteilen produzieren, einzig und allein zu dem Zweck, dass die Zelle nach außen hin normal erscheint und keine Aufmerksamkeit erregt. Denn wie wir in Kapitel drei näher beleuchten, wird das Fehlen von »normalem« Aussehen von spezialisierten Zellen unseres Immunsystems erkannt. Um diesen Zellen vorzugaukeln, dass alles mit rechten Dingen zugeht, produziert zum Beispiel das humane Cytomegalievirus, das ...

Inhaltsverzeichnis

- Umschlag

- Stimmen zum Buch

- Haupttitel

- Impressum

- Inhalt

- Über die Autorin

- Vorwort

- Einleitung: (M)eine Reise durch die Virosphäre

- Kapitel 1: Was ist eigentlich ein Virus?

- Kapitel 2: Was ist eigentlich Leben?

- Kapitel 3: Das Imperium schlägt zurück: unser Immunsystem

- Kapitel 4: Wenn Viren krank machen: die Frage nach dem Leid

- Kapitel 5: Viren: ein globales Problem?

- Kapitel 6: Unsere Umwelt und wir

- Kapitel 7: Viren: Helfer im System

- Kapitel 8: Gut und Böse

- Kapitel 9: Die Viren und wir

- Kapitel 10: Identitätskrise?

- Abschluss: (M)ein Fazit

- Zum Weiterdenken

- Zum Weiterlesen

- Quellenverzeichnis

- Anmerkungen

- Leseempfehlungen