![]()

Die transkribierte Handschrift

des Karl Heinrich Bartisius

Zustände und Gebräuche in der Stadt Königsberg

zu Anfang des 19ten Jahrhunderts

Wenn es gleich in der Natur begründet ist, daß die menschlichen Verhältnisse nach Verlauf eines längeren Zeitraums nicht mehr dieselben bleiben, die sie bei dem Beginn desselben waren, so kommt es doch vor, daß die Veränderungen während des einen Zeitabschnittes sich ganz besonders häufen, die in einem andern fast unmerklich sind. Für die Stadt Königsberg verfloß das 18te Jahrhundert ohne besonders auffallende Veränderungen herbeizuführen, obwohl in diesem langen Zeitraum der siebenjährige Krieg und die mehrjährige Besitznahme der Stadt durch die Russen fiel. Dagegen haben die verflossenen sechzig Jahre des 19ten Jahrhunderts die Stadt nicht allein in ihrem äußern Ansehen, sondern auch in ihren innern Beziehungen so verändert, daß sie nicht mehr jetzt dieselbe ist, welche sie im Jahre 1800 war. Um hier nur einen Beweis davon zu geben, mag angeführt werden, daß die Bevölkerung von Königsberg, welche sich seit Jahrhunderten um die Zahl von 50 000 drehte, in den dreissiger Jahren dieses Säculums auf 70 000 gestiegen war, und nach der letzten Zählung bereits die Höhe von 95 000 erreicht hat. Wie aber die Bevölkerung gewachsen ist, so haben sich auch alle übrigen Verhältniße geändert. Die Ursachen liegen klar vor. Schon die politischen Ereignisse, d. h. der unglückliche Krieg von 1806–1807 nebst seinen Folgen und die Wiedererhebung des preußischen Staates würden große Umänderungen erzeugt haben, zumal da Königsberg in beiden Fällen stark betheiligt wurde, aber es traten noch andere Umstände hinzu, welche sogar noch nachhalltiger einwirkten. Dahin ist vornehmlich zu rechnen die veränderte Gesetzgebung, welche in den Gewerbe- und Verkehrsverhältnissen unerhörte Umwandlungen bewirkte. Aber es sind auch noch in Berechnung zu ziehen die ungemeinen Fortschritte der Wissenschaften, welche dem bürgerlichen Leben nutzbar gemacht wurden, der langsam fortschreitende Festungsbau, welcher den hiesigen Bauhandwerkern Muster und Belehrung ertheilte, und die Herstellung der Eisenbahn, welche die Stadt nach Westen wie nach Osten mit anderen Ländern in bequeme Verbindung brachte. Unter solchen Umständen erscheint ein Vergleich zwischen den jetzigen Zuständen und denen zu Anfang dieses Jahrhunderts nicht ohne Interesse, ja es mögen die Jüngeren unter uns es sich kaum vorstellen können, wie es vor 50 Jahren in Königsberg ausgesehen haben mag. Wenn ich es daher versuche, frühere Zustände hier zu beschreiben, so bemerke ich gleich von vorn herein, daß es mir nicht auf Erschöpfung des Gegenstandes ankommt, sondern ich nur Einzelnes anführen will, wie es mir in der Erinnerung gerade einfällt. Ich glaube ferner sagen zu müssen, daß ich bei meinen Bemerkungen vornehmlich den mittleren Bürgerstande im Auge habe, weil ich, aus ihm hervorgegangen, ihn am besten kenne.

Mein Vater38 war Subaltern-Beamter und betrieb nebenher ein Gewerbe. Nachdem ich ihn in meinem 5. Lebensjahr durch den Tod verloren, heiratete meine Mutter39 wieder einen Beamten, welcher durch die Vererbung einer Brauerei in die Klasse der Groß-Bürger trat. Wie die Witwe meinem Stiefvater ein kleines Vermögen zubrachte, so war er durch sein Gehalt schon in den Stand gesetzt, eine Familie zu ernähren. Durch den Betrieb der Brauerei wurde das Einkommen noch vermehrt, denn dies Gewerbe war unter den damaligen Verhältnissen ein einträgliches Geschäft. So befanden sich denn meine Eltern in einem behaglichen Zustande; sie waren von der Dürftigkeit ebenso entfernt wie von dem Reichtum, und hatten, wie man das zu sagen pflegt, ihr gutes Auskommen. Mit den zu dieser Klasse gehörigen Königsbergern wird es also meine Auslassung vornehmlich zu thun haben, denn auch unsere Verwandten gehörten zu derselben.

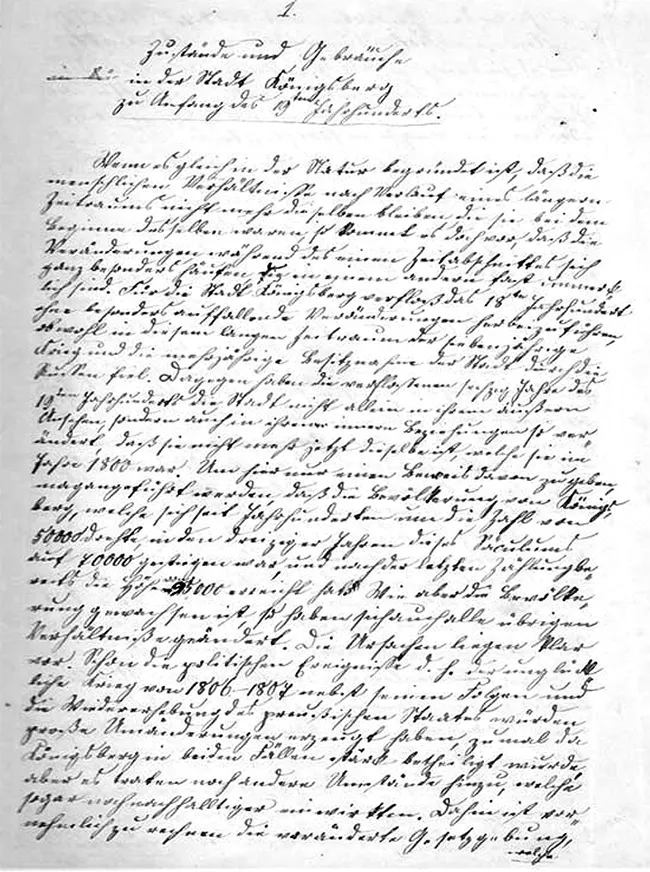

Abbildung 4: Wiedergabe des Anfangs der Handschrift „Zustände und Gebräuche in der Stadt Königsberg zu Anfang des 19ten Jahrhunderts.“

Weit mehr als nun fand man am Schlusse des vorigen Jahrhunderts in Königsberg die Spuren der Einwirkung seiner ersten Bewohner. Diese waren Kolonisten aus dem nördlichen Deutschland und brachten daher hier zur Geltung, was ihnen im Vaterland bekannt und lieb gewesen war. Daher die eng aneinander gebauten Häuser und die engen Straßen, weil es immer darauf ankam, Raum zu sparen. Die Häuser wurden nicht in die Breite, sondern in die Höhe gebaut, und auch dem Boden, auf dem sie standen, suchte man noch so viel Raum als möglich abzugewinnen. So entstanden nicht nur die tiefen Keller, sondern auch die schmalen, mehrere Stockwerke enthaltenden Häuser. Diese reichten dann bald auch nicht aus, und was man ihnen beizufügen suchte, musste den an sich schon schmalen Straßen abgenommen werden. So lassen sich die weit vorspringenden Treppen und die Anbauten und Beischläge40 erklären, deren Beseitigung noch jetzt nicht überall möglich geworden. Eine fernere Eigenthümlichkeit war die, daß die gewerblichen Besitzer von Häusern diese für sich allein benutzten, und meistens auch nichts davon an Mieter überlassen konnten. Eine große Hausflur41 war einem solchen Hause nothwendig, um für das, was zum Betrieb des Gewerbes nöhtig war, zusammen zu haben. Höchstens befand sich neben dem großen Raum noch eine schmale Stube, um von hieraus die Geschäfte zu besorgen. Die Wohn- und Schlafzimmer waren nach den oberen Stockwerken verlegt.

Jede der drei früher getrennten Städte Königsbergs hatte ihre Langgassen, welche sie mitten durchschnitt und als die eigentliche Puls-Ader anzusehen blieb. Im Kneiphof war sie allein von Kaufleuten bewohnt und zeugte hier stattliche Häuser mit großen Vortreppen, welche als charackteristisch und bei der genügenden Breite der Straße noch beibehalten sind. Die Löbenichtsche Langgasse hatte nur Brau-Häuser. In der Altstädtischen, der längsten von allen, fand man neben den Kaufleuten auch verschiedene Gewerbetreibende. Die Enge der Straßen wurde dadurch noch vermehrt, daß viele Taschen-Gebäude42 und vorspringende Treppen an den Häusern sich befanden, und der sogenannte Bürgersteig, wenn er sich auch noch vorfand, eben deshalb nicht benutzt werden konnte. Zudem war das Straßenpflaster schlecht, und dem Fußgänger wäre das Betreten der Straße noch mehr erschwert worden, wenn nicht Fuhrwerke im Allgemeinen wenig die Straße benutzt hätten. Diese waren meist nur zu finden in denjenigen Theilen der Stadt, welche dem Handel oblagen, und die Fußgänger hatten sich überdieß auch an ein vorsichtiges Dahinschreiten gewöhnt. Mit der Beleuchtung der Straßen stand es schlecht. Zuerst befanden sich an den Häusern in ziemlicher Entfernung von einander Pfähle mit Laternen, welche nur sparsamst Licht verbreiteten. Späterhin ließ man besser eingerichtete Laternen über der Mitte der Straße hängen. Aber trotz dieser Verbesserung, der man von Zeit zu Zeit noch nachhalf, gehörte es doch in den dreißiger Jahren noch zur Gewohnheit, daß man sich, besonders wenn man in besserer Kleidung eine Gesellschaft besuchen wollte, eine Laterne vortragen ließ, oder sich einer Handlaterne bediente.

Abbildung 5: Der Altstädtische Kirchplatz mit Blick zum Schloss in Königsberg. Lithographie von Anfang des 19ten Jahrhunderts als Briefkopf von K. H. Bartisius überliefert.

Unumgänglich nothwendig war dieß aber zur Nachtzeit, da die öffentlichen Lichtständer mit Ausnahme weniger sogenannter Nacht-Laternen mit Anbruch der Mitternacht ausgelöscht wurden. Die Sicherheit der Straßen war den Nachtwächtern anvertraut. Sie traten ihr Amt mit der zehnten Stunde an, ließen ihre Schnarren laut ertönen und riefen dann mit sehr lauter Stimme:

Die Glock hat zehn geschlagen,

zehn ist die Glock!

Dem Rufe wurde eine singende Weise beigefügt:

Bewahrt das Feuer und Licht,

Daß in der Stadt kein Schaden geschicht.

Lobet Gott den Herrn!

Von Stunde zu Stunde wurden Schnarren und Ausrufen wiederholt, bis die Amtspflicht erlosch, was in den kürzesten Tagen um sechs Uhr Morgens, in den längsten um vier Uhr stufenweise erfolgte. Bei angebrochenem Sonntage verließ der Nachtwächter sein Revier nach Absingung eines geistlichen Liedverses. Als Student bin ich einmal mit einem Freunde, da wir gerade den Ball verlassen hatten, als die Nachtwächter dieser ihrer Pflicht oblagen, mit ihnen gegangen, und wir haben ihre Stimmen nach Kräften unterstützt.

Von der frühen Trennung der drei Städte Königsberg, Altstadt, Löbenicht und Kneiphof, welche erst im Anfang des 18ten Jahrhunderts43 zu einer Gemeinschaft sich vereinigt hatten, waren noch mehrfache Spuren bemerkbar. Nicht allein einzelne Thürme, welche früher die drei Städte von einander und von der Königl. Schloss-Freiheit abgeschlossen hatten, sondern auch Stücke als Reste von bereits abgebrochenen Mauern und Türmen waren sichtbar. Dagegen war die nun vereinte Stadt mit Erdwällen umgeben, die auch die Vorstädte einschlossen. Diese Vorstädte, welche sich im Laufe der Zeit an jede der drei einzelnen Städte angereiht hatten, erstreckten sich wie große Fühlhörner in die Feldmarken nach verschiedenen Richtungen hin. Dadurch hatte die vereinigte Stadt einen bedeutenden Umfang genommen, welcher sich bei der Umwallung auf zwei Meilen ausdehnte. Die großen Räume zwischen den einzelnen Vorstädten waren zu Aeckern und Gärten benutzt. Der größte derselben, der zwischen der neuen Sorge (Königsstraße) und dem Roßgarten, der Herzogs-Acker, wurde zur Gewinnung von Feldfrüchten benutzt. Die Wälle konnten nach den neuern militärischen Erfahrungen nicht mehr als genügender Schutz gegen einen andringenden Feind geachtet werden, und es erwieß sich dieß auch thatsächlich, als bei dem Anrücken der Franzosen im Jahre 1807 ein unglücklicher Versuch dazu gemacht wurde. Sie wurden aber beibehalten und dienten noch dem Steuer-Interesse. In den zwanziger Jahren verwandelte man sie allmählich in Spaziergänge, indem man sie ebnete und mit Bäumen und Sträuchern besetzte. Der seit den vierziger Jahren begonnene Festungsbau hat nicht allein diese anmutigen Promenaden, sondern auch die Wälle selbst verschwinden machen.

In Bezug auf die Häuser in den Städten war der Grundsatz zur Geltung gekommen, daß jede bürgerliche Familie, wenn sie nur überhaupt zum Eigenthum eines Hauses gelangen könnte, dasselbe für sich und ihr Geschäft zu benutzen habe. Die Ablassung einzelner Theile an Miether wurde nicht leicht beliebt und machte sich bei der Einrichtung der Häuser auch schwer. Anders war es mit den Vorstädten. Hier hatte man bei dem vorhandenen größeren Raum mehr in die Breite als in die Höhe gebaut, und es fanden sich einstöckige Häuser vor. Da hier auch die Gewerbetreibenden sich nicht so zusammen drängten, waren auch Wohnungen für diejenigen vorhanden, welche eben kein Gewerbe betrieben. Als gegen Ende des Mittelalters die adligen Familien vom Lande sich dazu entschlossen, Wohnhäuser in den Städten, wenn auch nur zum zeitweiligen Aufenthalt, zu haben, errichteten sie auf den Vorstädten und auf der Burg-Freiheit Häuser, die eigentlich Schlösser zu nennen waren und von den bürgerlichen Wohnungen sich durch Größe und Bauart sehr unterschieden. Meistens waren sie mit großen Gärten und mit Nebengebäuden für das dienende Personal verbunden. Von ihnen sind noch gar manche in verschiedenen Theilen der Stadt vorhanden, wenn sie auch meistens nicht mehr im Familien-Besitze der Erbauer sich befinden und zu ganz anderen Zwecken dienen.

Was nun die Bewohner der geschilderten Stadt anbelangt, so bestanden sie aus sehr verschiedenen Elementen. Davon zu schweigen, daß Königsberg als dem Sitz der obersten Behörde und einer berühmten Universität44 gar viele Personen in seiner Mitte sah, welche nicht aus der Stadt entsprossen waren, so erschien auch die bürgerliche Bevölkerung als eine sehr zusammengesetzte. Den Haupt-Bestandtheil machten allerdings die Nachkommen der ersten Norddeutschen Kolonisten aus, aber es gab auch Abkömmlinge von Französischen Hugenotten (Refugies), von eingewanderten Littauern und von lutherischen Polen (eigentlich Masuren). Daß diese drei Stämme stark vertreten waren, geht schon daraus hervor, daß jeder seine besondere Kirche in den Vorstädten hatte. Ihr besonderes Gotteshaus hatten auch die Mennoniten, welche zu einer beträchtlichen Anzahl angewachsen waren, und sich durch ein regelmäßiges und sparsames Leben auszeichneten. Sie befaßten sich vornehmlich mit dem Betriebe der Destillation geistiger Getränke, so daß alle Läden, in welchen derartige Getränke feil geboten wurden, in ihrem B...