![]()

Oliver Bender

Fake Democracy?

Wesen und Wahrnehmung unserer Staatsform

„Ich bekenne mich zum Ideal der Demokratie, trotzdem mir die Nachteile demokratischer Staatsform wohlbekannt sind“

(Albert Einstein 1932, min 2:30)1.

„Jeder ist Gesetzgeber. Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen [...]“

(Hannah Arendt, 09.11.1964, min 17:30)2.

Zusammenfassung

Die ‚Volksherrschaft‘, die jedem Mitglied der Gesellschaft Teilhabe ermöglicht, ist in der ‚westlichen Welt‘ nach antiken Vorbildern eine politische Errungenschaft der Neuzeit. Wo sie dem Grundsatz nach verwirklicht ist, bleibt sie dennoch in unterschiedlichen Ausmaßen defizitär. Vor dem Hintergrund, wie sich die Demokratie entwickelte und was sie leisten könnte (Abschnitt 2), wird erörtert, inwieweit insbesondere ein fehlerhafter Aufbau demokratischer Institutionen und eine mangelhafte Repräsentation des Staatsvolkes dazu führen, dass Demokratien nicht vollständig verwirklicht werden (Abschnitt 3). Im Fokus der Betrachtungen stehen hier die Rollen der sogenannten ‚vierten‘ (Medien) und ‚fünften‘ Gewalt (Lobbyismus) im Staate. Trotz allem wird in der veröffentlichten Meinung meist der Eindruck vermittelt, die Staatsform der westlichen Demokratien sei gegeben und unbeanstandet. Abschnitt 4 diskutiert daher die Frage, wie es zu der Diskrepanz in der Wahrnehmung kommt und weshalb und auf welche Weise wir uns über unsere Demokratie täuschen lassen. Die Betonung demokratischer Werte soll der Legitimation einer Herrschaft dienen, die nicht zuletzt ganz andere Interessen verfolgt als die Durchsetzung des Volkswillens. Teilweise offen bleibt, ob und wie dieser defizitäre Zustand verbessert werden könnte.

Kant berufen hatte, um seine Beteiligung am Holocaust mit Befehlsnotstand zu rechtfertigen (zu Transkript und Kontext vgl. Ludz & Wild 2007; zur Interpretation Oberprantacher, 05.02.2017). Von Kant und Arendt lässt sich daraus freilich kein generelles ‚Recht‘ auf Ungehorsam gegen den Rechtsstaat herleiten.

1 Einleitung

Die ‚westliche Welt‘ (vgl. Winkler 2019) ist ‚stolz auf die Demokratie‘. Dies ist ein Topos in den Reden der Politiker – US-Präsident Barack Obama predigt in Athen den Stolz auf diese Staatsform (Prantl, 16.11.2016) –, aber auch eine große Mehrheit in der deutschen Bevölkerung bekennt sich dazu, ‚sehr stolz‘ oder ‚ziemlich stolz‘ auf die ‚Demokratie‘ und demokratische ‚Verfassung‘ zu sein (Zick et al. 2016, 123). Auf der anderen Seite wird in den letzten Dekaden verstärkt eine ‚Politikverdrossenheit‘3 konstatiert (vgl. Arzheimer 2002), die sich zum Beispiel in einem langfristigen Trend abnehmender Wahlbeteiligungen, etwa in Deutschland und Österreich seit den 1970er Jahren, erkennen lässt. Hierbei können sich eine Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik4 und längerfristig mit dem politischen System5 durchaus überlagern („politikkritische“ und „systemkritische Demokraten“ nach Niedermayer 2009, 384). Anlass und Motivation zum vorliegenden Beitrag sind, einigen Ursachen für die langfristige, strukturell bedingte Politikverdrossenheit nachzuspüren: Leben wir in den westlichen Demokratien nicht in der bestmöglichen politischen Welt und heißt das, die Verdrossenen wären nur ignorant und undankbar? Oder ist das eine Täuschung?

Die Demokratie gilt bei allem Enthusiasmus und aller Sorge als Wesenskern unserer (politischen) Kultur und ist damit auch der kulturethologischen Betrachtungsweise zugänglich, die sich nach Koenig (1970, 17) mit „den ideellen und materiellen Produkten (Kultur) des Menschen, deren Entwicklung, ökologischer Bedingtheit und ihrer Abhängigkeit von angeborenen Verhaltensweisen“ befasst. Eine Herausarbeitung von Typen und Verlaufsformen bei der Entwicklung der Demokratie als Staatsform erscheint relativ leicht zugänglich und wird etwa im Rahmen der sozioökonomischen (nach Polanyi 1944) und politikwissenschaftlichen Transformationsforschung (Sandschneider 1995; Lauth 2006; vgl. Aristoteles, Politik) betrieben – ob und wie das auch für die Darstellung und Wahrnehmung dieser politischen Kultur, also hier speziell für allfällige Täuschungen über die Demokratie gilt, werden wir im Folgenden ansprechen.

2 Was kann oder soll Demokratie (nicht) sein?

Der Begriff ‚Demokratie‘ ist aus den altgriechischen Wörtern demos und kratos, also Herrschaft des Staatsvolkes, zusammengesetzt und bezeichnet also politische Ordnungen oder Systeme, in denen Macht und Regierung vom Volk ausgehen, gemäß der Gettysburg Address von Abraham Lincoln (19.11.1863) ein “government of the people by the people for the people”. Die Herrschaft geht also vom Staatsvolk aus (of ), wird durch dieses (direkt oder indirekt) ausgeübt (by) und soll im Interesse und somit zum Nutzen dieses demos sein ( for). Daraus abgeleitet wird das Erfordernis eines “consent of the governed”, von dem bereits die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten sprach (U. S., 04.07.1776, Zeile 5).

Im Zusammenhang einer Volksherrschaft sollten folgende ‚Demokratiemerkmale‘ gegeben sein (eigene Zusammenstellung nach der Literatur):

- Staatsvolk, Staatsgebiet,

- Verfassung und Legislative durch das Volk (direkt oder Volksvertreter),

- Mehrheits- oder Konsensprinzip,

- Auswechselbarkeit der Exekutive,

- Grundrechte, Minderheitenschutz,

- Gewaltenteilung (Legislative, Exekutive, Judikative),

- Organisationsfreiheit (Parteien),

- Meinungs- und Pressefreiheit,

- Rezipientenfreiheit (freier Zugang zu allen Informationen).

Das Staatsvolk zeichnet sich nach Aristoteles durch Autonomie (Selbstgesetzgebung), Autochthonie (Selbsterdigkeit) und Autarkie (Selbstversorgung) aus. Wenn das Staatsvolk oder Staatsgebiet zu groß sind, wird eine direkte Demokratie erschwert und durch folgende Prinzipien ersetzt:

- Repräsentativität (versus Plebiszitarität – zum Beispiel in der Vollversammlung aller stimmberechtigten Einwohner; vgl. Abb. 1 und 2),

- föderative Gliederung in Selbstverwaltungskörperschaften (Bund – Länder – Gemeinden) mit Subsidiaritätsprinzip.

Abb. 1 (links): Landsgemeinde des Schweizer Kantons Appenzell-Ausserrhoden in Hundwil (Foto: W. Friedli, 24.04.1949)6.

Abb. 2 (rechts): Deutscher Reichstag, Plenarsitzungssaal (Foto: J. Braatz, 1889)7.

Eine Demokratie kann in oder mit verschiedenen Regierungssystemen verwirklicht werden, einem präsidentiellen oder parlamentarischen System oder Mischformen davon (Steffani 1979). Die Demokratie lässt sich gegenüber anderen Staatsformen mehr oder weniger klar abgrenzen, zum Beispiel nach der Staatsformenlehre des Aristoteles (Politik 3,6–8; Tabelle 1): Das konstitutive Prinzip der Aristokratie liege in der Tugend, das der Oligarchie im Reichtum und das der Demokratie in der Freiheit (ebd., 4,8 = 1294a10ff.). Von Aristoteles wurde der Begriff ‚Demokratie‘ zunächst negativ angesehen (wegen des Eigennutzes des Volkes, speziell der freigeborenen Armen) gegenüber der ‚Politie‘ als legitimer Mehrheitsherrschaft.

Tab. 1: Erste Staatsformenlehre nach Aristoteles (Politik 3,6–8).

Die Demokratie hat ihre Wurzeln in traditionellen Gesellschaften (zum Beispiel die ‚egalitäre Konsensdemokratie‘ bei den Irokesen; Wagner 2004). Ihre geschichtliche Entwicklung führte weiter über die griechische Polis, die germanische Volksversammlung ‚Thing‘ (mit verschiedenen Entwicklungslinien in den nordischen/germanischen Ländern, England und der Schweiz), die englische Bill of Rights 1689, die Verfassung der Vereinigten Staaten 1787, die Französische Revolution 1789ff. zur Ausbildung mehr oder weniger demokratischer, meist westlicher Länder; darüber hinaus hat sie auch den Sozialismus beeinflusst (‚Deutsche Demokratische Republik‘ – die sozialistische Demokratie sieht sich selbst als ‚wahre Demokratie‘ im Sinne einer Volksherrschaft).

Mancherlei grundsätzliche Kritik an der Demokratie ist im Lauf der Geschichte aufgekommen. So wurden (zurückgehend auf Aristoteles und Platon) die Stabilität und Gerechtigkeit der Volksherrschaft bezweifelt und die Gefahr einer Herrschaft des Pöbels heraufbeschworen. Mehrheitsentscheidungen können dem Rechtsgedanken zuwiderlaufen und/oder Minderheitenrechte (auch die der Wohlhabenden) verletzen. Aristoteles sah für diese Gefahr (Politik 3,10) die Demagogie als eine Ursache (ebd., 4,4) beziehungsweise als ein Mittel dagegen, die soziale Ungleichheit zu verringern und den Mittelstand zu stärken (ebd., 4,11; 6,5). Von ausländischen Investoren wird oftmals die Rechtssicherheit (speziell bezüglich ihrer Kapitalanlagen) noch mehr als eine demokratische Verfassung geschätzt.

Demokratie und Kapitalismus vertrügen sich nicht, die Behinderung der Wirtschaftsfreiheit durch demokratische Kontrolle gefährde die allgemeine Wohlstandentwicklung (so unter anderen: von Hayek 1960). Dazu wären allerdings etliche Gegenargumente anzuführen: So gibt es zum Beispiel keine eindeutige empirische Evidenz, dass Demokratie das Wirtschaftswachstum behindere; im Gegenteil gefährden Ungleichheit die Wohlfahrt (Wilkinson & Pickett 2009) und ungezügeltes Wachstum die Lebens- sowie Wirtschaftsgrundlagen (Meadows et al. 1972).

Schließlich wird auch ein negativer Zusammenhang zwischen Volksherrschaft und geopolitischen Ansprüchen bemerkt: „Demokratie ist der imperialen Mobilisierung abträglich, denn das Streben nach imperialer Macht läuft den demokratischen Instinkten zuwider“ (Brzeziński 1997, 20).

3 Wie schaut die real existierende Demokratie aus? – Unvollständige Demokratie

3.1 Demokratiemessung/-index

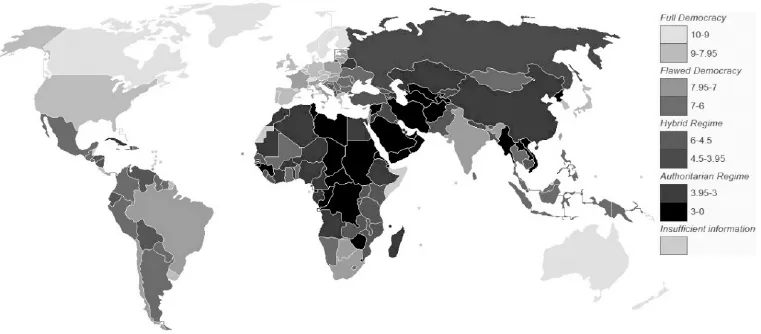

Demokratie wird durch Operationalisierung ihrer Merkmale, also Beobachtung von Indikatoren, messbar gemacht (Müller & Pickel 2007). Der Demokratieindex der Zeitschrift ‚The Economist‘ (2020) basiert auf 60 Fragen, anhand derer der Grad der Demokratie in 167 Ländern jährlich gemessen wird. Im Ergebnis stehen voll- und unvollständige Demokratien (das heißt die Behauptung oder Annahme, es herrsche Demokratie, ist zu einem bestimmten Grad eine Täuschung), ‚Hybridregime‘ beziehungsweise am anderen Ende der Skala mehr oder weniger autoritäre Staaten (Abbildung 3).

Abb. 3: Demokratieindex von 2010: je heller dargestellt, desto ‚demokratischer‘, je dunkler, desto ‚autoritärer‘ ist der Staat (Daten: The Economist; Kartographie: TheLH)8.

Im Index des Economist (2020) liegen Deutschland auf Platz 14, Österreich auf Platz 18 und die Vereinigten Staaten auf Platz 25. In allen drei Ländern ist die Tendenz seit der ersten Erhebung 2006 negativ, und die relativ größten Defizite finden sich in den Kategorien ‚Funktionsweise der Regierung‘ (Beispiel: „Bestimmen frei gewählte Abgeordnete über die Politik der Regierung?“) und ‚Politische Kultur‘ (Beispiel: „Gibt es einen ausreichenden gesellschaftlichen Konsens, der eine stabile und funktionierende Demokratie stützt?“), wobei Österreich und die USA hier bereits den Schwellenwert einer ‚vollständigen Demokratie‘ unterschreiten. In den anderen drei Kategorien ‚Wahlprozess und Pluralismus‘, ‚Politische Teilhabe‘ sowie ‚Bürgerrechte‘ wird der Erfüllungsgrad jeweils als besser angesehen.

Besonders plakative Beispiele für Demokratiemängel sind ein Klassenwahlrecht, fehlendes Frauenwahlrecht (keine Gleichheit), eine Einheitspartei usw. Wir schauen uns einige der potentiellen Mängel im Folgenden etwas genauer an.

3.2 Aufbau der demokratischen Institutionen

Nicht das Volk übt die Herrschaft aus, sondern die Regierung. Daher stellt sich die nach Popper (1945 und 02.08.1987) letztlich entscheidende Frage, wie eine Regierung an die Macht kommt (durch Wahl oder in einer Demarchie durch Los) beziehungsweise wieder von der Macht...