- 336 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

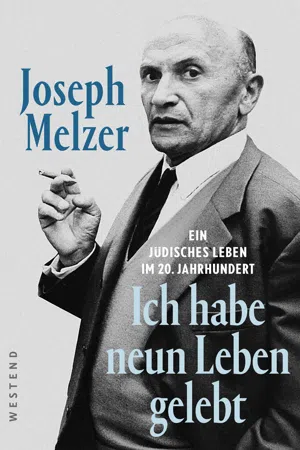

"Ich habe die Nazis erlebt, die Kommunisten überlebt, die Zionisten erduldet und den Sozialisten geholfen." So beschreibt Joseph Melzer sein bewegtes Leben. Der leidenschaftliche Verleger wurde 1908 in Galizien geboren, kam 1918 nach Berlin, floh 1933 vor den Nazis nach Palästina, kehrte 1936 nach Europa zurück, wo er von Paris über Warschau nach Russland flüchtete. Hier wurde er als deutscher Spion verhaftet und kehrte 1948 nach Israel zurück. Zehn Jahre später gründete er in Köln seinen Verlag, der sich auf Bücher jüdischer Autoren spezialisierte, die die Nazis verbrannt hatten. Ein Buch auch über die Liebe zu und das Leben mit Büchern.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu "Ich habe neun Leben gelebt" von Joseph Melzer im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Kunst & Künstlerbiographien. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

IX 1958–1984

Zurück in Deutschland

Ich habe geglaubt, dass ich mit Deutschland für immer gebrochen habe. Aber ich habe mich wohl getäuscht oder es mir nur eingebildet. Im Inneren meines Herzens sehnte ich mich nach Deutschland zurück, nach der deutschen Sprache, nach deutscher Kultur, von der ich annahm, dass sie nicht vollständig von den Nazis zerstört worden ist, nach der deutschen Landschaft, die ich in meiner Jugend lieben gelernt habe, nach dem deutschen Wetter und dem deutschen Unwetter. Die brennende Sonne in Israel machte mich krank.

Als ich im Frühjahr 1958 zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder Deutschland bereiste, besuchte ich in Köln Rechtsanwalt David Feinberg, einen alten Bekannten und Kunden aus Haifa. Feinberg lebte schon mehrere Jahre in Deutschland, genau seit 1953, und kümmerte sich ausschließlich um Wiedergutmachungsanträge überlebender Juden gemäß dem Staatsvertrag von 1952 zwischen Deutschland und Israel, der von David Ben Gurion und Konrad Adenauer unterzeichnet worden war. Mit dieser Tätigkeit machte er ein kleines Vermögen. Ich war dennoch überrascht, als er mir vorschlug, auch einen Antrag auf Wiedergutmachung zu stellen und mit dem Geld, dass er für mich von der Behörde bekommen würde, in Köln einen Verlag zu gründen. Sollte es nicht reichen, war er bereit, sich als stiller Teilhaber an der Finanzierung zu beteiligen. Grund für eine Wiedergutmachungszahlung sei der Verlust meines Buchlagers in Paris und nicht zuletzt der Versuch der Nazis, mich zu verhaften, was die Ursache für meine Flucht aus Deutschland war. Ich persönlich wäre nicht auf die Idee gekommen, dafür Geld vom Staat zu fordern, aber ich bin auch kein Anwalt, und seine Argumente überzeugten mich.

Ich unterschrieb diverse Vollmachten, die er mir vorlegte, darunter mein Einverständnis, dass er 20 Prozent der Summe, die ich bekommen sollte, als Honorar behalten durfte. Ich bekam am Ende tatsächlich immerhin 40 000 Mark, und Feinberg behielt seine vereinbarten Prozente. 32 000 Mark waren 1958 zwar viel Geld, aber nicht genug, um damit einen Verlag von Null weg zu starten. Feinberg stand aber zu seinem Wort und investierte so lange Geld in den Verlag, bis es ihm schließlich zu viel wurde.

Ich gründete den Joseph-Melzer-Verlag und holte meine Familie nach. Die ersten Jahre war unsere Wohnung auch mein Büro, und dort suchten mich Manès Sperber, Paul Celan und andere jüdische Intellektuelle auf, wie Prof. Alphonse Silbermann oder Prof. Nachum Glatzer. Das erste Buch, das ich verlegte, war die Geschichte des Jüdischen Krieges von Flavius Josephus, und mein Sohn Abraham entwarf den Schutzumschlag. Kurz danach erschienen Arnold Zweigs Bilanz der deutschen Judenheit, Hans Kohns Martin-Buber-Biografie, Leo Baecks Das Wesen des Judentums, Hermann Cohens Religion der Vernunft, Margarete Susmanns Frauen der Romantik und Die Pharisäer von Travers Herford mit einer Einleitung von Prof. Dr. Nachum Glatzer.

Das erste Jahrzehnt in der Bundesrepublik Deutschland – es waren die sechziger Jahre – war spannend und aufregend zugleich. Interessant für mich waren die Buchmessen in Frankfurt, wo ich in der Regel einen kleinen Stand in Halle 5 hatte und kaum etwas verkaufte. Die Zeit war offensichtlich noch nicht reif für Bücher, die das Judentum zum Thema hatten. Es war mir aber dennoch wichtig, präsent zu sein, zu zeigen, dass es mich und mein Programm gibt. Ständig hieß es: »Der Melzer, der ist pleite!« Und jedes Mal wurde ich mit dem Ruf begrüßt: »Ach, es gibt Sie noch.« Manche wunderten sich, andere freuten sich, die meisten haben mich aber überhaupt nicht wahrgenommen.

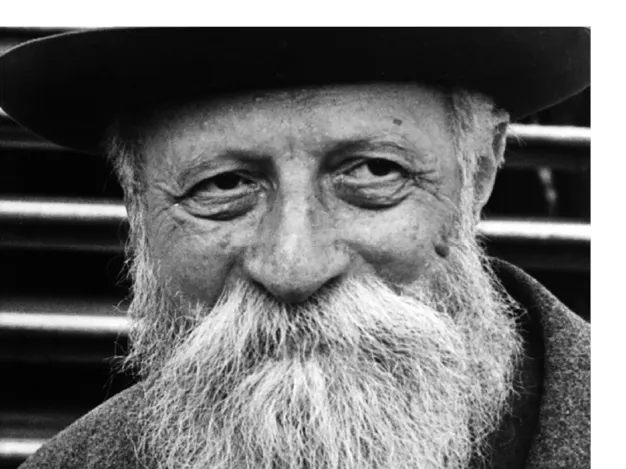

Der Religionsphilosoph Martin Buber (dpa)

Trotz alledem bin ich immer wieder zur Messe nach Frankfurt gefahren, weil die Begegnungen dort für mich sehr wichtig waren. Dort traf ich neben vielen anderen auch Robert Neumann, den jüdischen Literaten, der im Tessin lebte und für linke deutsche Zeitungen schrieb. So wie er Deutschland liebte, so hasste er es auch. Er fragte mich immer wieder, wie ich in Deutschland leben könne, und ich antwortete stets, dass Deutschland nicht so übel sei, wie er vielleicht glaube, und dass die Schweiz moralisch keinesfalls besser dastünde als Deutschland, wenn man an die vielen Juden denkt, die die Schweiz hätte retten können, es aber nicht getan hat. Ich erinnerte ihn an den großartigen jüdischen Tenor Joseph Schmidt, der in einem Lager in der Schweiz an Tuberkulose starb. Ich war ziemlich sauer und gab ihm zu verstehen, dass er kein besserer Jude sei, wenn er sein in Deutschland verdientes Geld in der Schweiz ausgebe.

Es war aber in der Tat nicht einfach. Jedes Mal, wenn ich Deutsche meiner Generation kennenlernte, fragte ich mich, was sie wohl im Dritten Reich und im Krieg gemacht haben mochten und ob sie an der Vernichtung der Juden, vielleicht gar meiner eigenen Familie, beteiligt waren. Beim Arzt, den ich immer wieder wegen meiner noch nicht völlig auskurierten Erkrankungen aus der Zeit im Gulag und in Samarkand aufsuchen musste, hatte ich permanent das unbestimmte Gefühl, er sei ein SS-Arzt gewesen. Ich wagte aber natürlich nicht, ihn danach zu fragen. Vielleicht tue ich ihm mit solchen Verdächtigungen auch Unrecht. Er war freundlich, vielleicht zu freundlich, aber kalt wie ein Fisch. Er behandelte mich gründlich und höflich, aber ich fror, wenn er mich untersuchte.

Es war nicht einfach, Freundschaften mit Deutschen zu schließen. Nicht nur, weil ich schon zu alt war, sondern weil zwischen ihnen und mir – wie eine unsichtbare Mauer – stets der Holocaust stand. Leichter war es, mit jüngeren Deutschen zu verkehren, bei denen ich immerhin davon ausgehen konnte, dass sie keine Schuld auf sich geladen hatten. Sie hatten die Gnade der späten Geburt.

Ich kannte den großen jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber aus seinen Schriften zum Chassidismus und seinen polemischen Beiträgen über Judentum und Zionismus in seiner Zeitschrift Der Jude. Er war ein liberaler Zionist, der Zeit seines Lebens gegen den aggressiven, kolonialistischen und imperialistischen Zionismus gekämpft hat. Er wollte gegen die Araber keinesfalls kämpfen, sondern mit ihnen leben. Auf dem XVI. Zionisten-Kongress im September 1921 in Karlsbad sagte er: »Ich möchte nicht von den Arabern majorisiert werden, aber ich möchte auch nicht, dass wir Juden die Araber majorisieren. Ich möchte ein Zusammenleben mit der arabischen Bevölkerung, denn sollten wir nicht miteinander leben können, dann werden wir gegeneinander leben müssen.« Leider ist es genauso gekommen.

Umso überraschter und glücklicher war ich, als ich eines Tages einen Brief aus Jerusalem in Händen hielt, in dem er mich fragte, ob ich bereit wäre, seine Schriften zum Judentum und zum Zionismus herauszugeben. Ich fühlte mich geehrt und war hocherfreut. Ich hätte mir nie träumen lassen, Verleger von Martin Buber zu werden. Natürlich habe ich umgehend zugesagt. Ich erinnerte mich an meine Gespräche mit Edmund Lippmann, mit dem ich bei der Familie Wönnecke in Lüneburg als Praktikant gearbeitet habe.

Die Fertigstellung des Buches Der Jude und sein Judentum war mühevoll und zog sich eine ganze Weile hin, weil Buber immer wieder Korrekturen vornahm. Ich war unendlich stolz, Verleger dieses Buches zu sein, das auch die gesamte kontroverse Auseinandersetzung um die Positionen Bubers enthielt, sowie seine Reden vor dem Jüdischen Weltkongress in Karlsbad und seine Briefe an Ghandi. Überrascht war ich freilich, als Buber nach Erscheinen seines Buches mir schrieb und mich bat, ihm die Korrekturfahnen, die damals noch beim Drucker waren, zu schicken. Ich habe es getan und gleich darauf bedauert, denn ein solches Dokument hätte selbstverständlich ins Verlagsarchiv gehört.

Die Verlagsarbeit brachte mich mit vielen Deutschen in Berührung, die mich verstehen ließen, dass der Vorwurf einer deutschen Kollektivschuld nicht nur die Täter des Verbrechens an den europäischen Juden trifft, sondern auch viele Unschuldige. Von allen Menschen, die mir im Laufe meiner Zeit in der Bundesrepublik begegneten, möchte ich vor allem Achim von Borries hervorheben, den Herausgeber der Werke von Bertrand Russell und damals Chefredakteur sowie Herausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Er gehört der jüngeren deutschen Generation an, die noch die letzte Phase des Krieges erlebte. Durch unsere Gespräche, die thematisch zumeist um Juden, Deutschland und Israel kreisten, verhalf er mir zu einem tieferen Verständnis der bundesdeutschen Wirklichkeit, indem er mich davon überzeugte, dass nicht alle Deutschen ihr humanistisches Erbe verraten hatten. Er war für mich der Repräsentant eines neuen Deutschlands, mit dem ich mich trotz der Nazi-Gräuel versöhnen konnte. Er vertrat die Ideen der Aufklärung und des liberalen Denkens in seiner besten und liebenswertesten Form. Für ihn stand außer Frage, dass die geistig-sozialen Verdienste deutscher Juden sie zu bedeutenden Repräsentanten der deutschen Kultur machten.

Zwei Bücher, die damals gerade erschienen waren, lieferten den unversiegbaren Stoff zu diesem Thema. Zum einen Saul und David von Adolf Leschnitzer und zum anderen Jean Amérys Jenseits von Schuld und Sühne. Die Schuld, war sie glaubhaft nachgewiesen? Ich habe die Gaskammern in Majdanek mit eigenen Augen gesehen, die Berge von Kinderschuhen, Zahnprothesen, Brillen und das Frauenhaar. In der Bundesrepublik gab es aber vereinzelte Stimmen, die das abstritten und als Lüge und Erfindung der Juden bezeichneten. Sie konnten dies ungestraft tun. Achim litt darunter, er gehörte zu jenen Deutschen, die an dieser Schuld ihres Vaterlandes schier verzweifelten.

Und Sühne? Die Bundesrepublik zahlte beträchtliche Summen als Wiedergutmachung, teils an Einzelpersonen, teils an den Staat Israel. War damit gesühnt, was das nationalsozialistische Deutschland den Juden angetan hatte? Dies waren die Fragen, die uns bewegten.

So paradox es erscheinen mochte, Israel entstand als Folge dieser Verbrechen. Kann aber Unrecht durch Unrecht gesühnt werden? Dürfen die arabischen Bewohner Palästinas zu Sündenböcken für die deutschen Gräueltaten gemacht werden? Dies alles ging mir durch den Sinn, während ich in der Bundesrepublik lebte und an Israel dachte. Juden glaubten, keine andere Wahl zu haben, als sich an dieses für sie historisch und religiös bedeutsame Fleckchen Erde zu klammern, denn sie hatten in den Jahren von 1933 bis 1945 erfahren, dass für sie die übrige Welt als Zufluchtsort weitgehend verschlossen geblieben war. Deshalb sahen viele Juden einen Ausweg, der ihnen Sicherheit versprach, nur in Palästina. Und heute ist es Israel, das für viele Juden die Lebensversicherung ist gegen eine mögliche Wiederholung des Holocaust.

Die Lösung der Judenfrage, die mich mein Leben lang beschäftigte, ist gekoppelt mit der Menschheitsfrage, die weniger eine Frage marxistischer Dialektik und auch nicht in erster Linie eine Frage sozialen Wohlergehens ist, sondern vielmehr, wie es uns gelingen kann, unser volles Potential zu humanem Denken und Handeln stetig und zunehmend zu realisieren. Bedauerlicherweise haben die Menschen so gut wie nie die nötigen Lehren aus ihrer Geschichte gezogen, um künftiges Unheil zu verhindern. Es bewahrheiten sich insofern die Worte des Philosophen Hegel: »Wir lernen aus der Geschichte, dass wir nichts aus der Geschichte lernen.«

Deswegen müssen wir uns immer der Gefahr bewusst bleiben, dass die uns Menschen nun einmal innewohnenden Fähigkeiten zur Brutalität und Bestialität im Umgang miteinander und der uns umgebenden Natur immer wieder die Oberhand gewinnen können. Solche urmenschlichen, instinktgesteuerten, evolutionär vererbten Verhaltensweisen haben sich jedenfalls bisher in der Menschheitsgeschichte weder durch gesellschaftliche noch durch religiöse Gebote oder Verbote kontrollieren, geschweige denn aus der Welt schaffen lassen. Vermutlich wird die Spezies Mensch noch einen langen Weg bis zur wahren Menschwerdung zurückzulegen haben.

Warum glaubt der Mensch, dass er die Krone der Schöpfung sei? Warum glaubt er, dass Mensch zu sein auch human und klug sein bedeutet? Warum ist »menschlich« ein Synonym für gut und anständig? In der Tierwelt gibt es keine Spezies, die ihresgleichen so sinnlos massakriert wie der Mensch. Löwen töten und fressen andere Tiere, um zu überleben, nicht aber aus Gier, Hass oder gar Lust, und selbst Haifische töten nicht andere Haifische und wenn doch, dann in äußerster Not und weil sie Hunger haben. Und wenn sie das tun, dann nur, weil die Natur sie dazu zwingt. Es ist das darwinistische Naturgesetz des Überlebens. Menschen »fressen« aber andere Menschen nicht, um zu überleben, sondern um sie zu unterwerfen und auszubeuten und um ganze Völker zu versklaven. Mensch zu sein heißt realiter, brutal, rücksichtslos und dumm zu sein, denn kein anderes Tier zerstört mutwillig und bei vollem Bewusstsein seine eigene Welt und damit die gesamte Umwelt. Wie sonst wäre es möglich gewesen, dass Menschen im Zweiten Weltkrieg 60 Millionen andere Menschen getötet, ermordet, geschlachtet, vergast und verbrannt haben? Von den unzähligen anderen in den Kriegen zuvor und danach ganz zu schweigen.

Im Zusammenhang mit der Judenfrage beziehungsweise Israel muss ein sich bewusst zum Judentum bekennender Jude Stellung beziehen zu der Grundsatzfrage, ob er auf Israel verzichten kann oder soll. Meine Antwort lautet: Nein, er kann und darf auf Israel nicht verzichten. Dies bedeutet aber nicht, dass er mit allen politischen Entwicklungen der israelischen Politik einverstanden sein muss. Er darf und soll, immer unter der Berücksichtigung der Sicherheit Israels, seiner Kritik unbedingt Ausdruck verleihen, auch auf die Gefahr hin, dass manche Juden ihn nicht verstehen oder gar als Verräter diffamieren.

Ein wesentliches Ziel meiner Verlagsarbeit in der Bundesrepublik Deutschland bestand darin, die deutsche Öffentlichkeit einerseits mit dem Beitrag des deutschen Judentums zur deutschen Geschichte, Gesellschaft und Kultur, der während des »Tausendjährigen Reichs« verleugnet wurde, vertraut zu machen; andererseits war es mir ein Anliegen, deutschen Lesern das Denken und Fühlen der Menschen im jungen Staat Israel und die dortigen gesellschaftlichen Entwicklungen näher zu bringen.

Was den ersten Fall betrifft, so war mir die immer wieder beschworene These gegenwärtig, dass das Zusammenleben der deutschen Juden mit der nichtjüdischen deutschen Gesellschaft ein gedeihliches Miteinander gewesen sei. Daran hatte ich selbst auch geglaubt. Aber dieser These widersprach etwa Gershom Scholem ganz entschieden. Er hatte recht; ein gedeihliches Miteinander in gegenseitigem Respekt ist es nie gewesen, denn solches hätte einen gesellschaftlichen Dialog vorausgesetzt, den es nie gegeben hat. Stattdessen rief das jüdische Bemühen um Dialog und Integration im Allgemeinen wenig positive Resonanz hervor. Moses Mendelssohn, Heinrich Heine, Jakob Wassermann und Arnold Zweig – sie alle waren deutsche Dichter und Schriftsteller und blieben doch in der allgemeinen Wahrnehmung, wie es zuletzt Jakob Wassermann ausdrückte, in erster Linie – Juden. Wassermann war Deutscher und er war Jude – »eines so sehr und so völlig wie das andere, keines ist vom anderen zu lösen«. Beides zugleich zu sein, blieb ihm aber verwehrt: »Es ist mir, als wäre nur bei den Toten Gerechtigkeit zu finden gegen die Lebenden.« Und auch für Heinrich Heine stand schon vor über 100 Jahren fest, obwohl er Jude war: »Ich bin ein deutscher Dichter.«

In der Anfangsphase meiner Kölner Verlagsarbeit suchte ich 1959 das Barsortiment Wengenroth auf, einen lokalen Buchgroßhändler, um mich und meinen Verlag vorzustellen. Herr Wengenroth kannte mich nicht und wahrscheinlich auch nicht die Bücher, die ich verlegt hatte. Er war aber offensichtlich gerne bereit, einen deutschen Verleger, der ihn besuchen wollte, zu empfangen. Ich wurde in einen großen Raum, der größer als mein ganzes Büro war, vorgelassen, wo mich Herr Wengenroth freundlich empfing. Ich glaubte allerdings, bei ihm ein gewisses Befremden feststellen zu können, dass meine äußere Erscheinung dem nicht zu entsprechen schien, was er sich unter einem deutschen Verleger vorstellte. Womöglich vermutete er instinktiv, dass ich Jude bin.

Ich stellte ihm die jüngsten Neuerscheinungen meines Verlages vor, während er immer einsilbiger und reservierter wurde. Er schien unsicher, wie er sich verhalten sollte. Schließlich verstummte er und hörte mir nur noch zu. Er kannte keines meiner Bücher und hatte sie auch nicht auf Lager. Plötzlich platzte es aus ihm heraus: »Das mit den Juden, das war falsch. Man hätte sie auch vertreiben können.«

Es waren gerade 14 Jahre seit dem Zusammenbruch des Dritten Reiches vergangen. Die gesellschaftliche Atmosphäre war immer noch nationalsozialistisch belastet, und die Menschen wussten nicht, wie sie mit ihrer jüngsten Vergangenheit umgehen sollten. Die Stadt Köln war noch ziemlich zerstört, und überall sah man Ruinen und halbzerstörte Häu...

Inhaltsverzeichnis

- Titel

- Inhalt

- Prolog

- I 1907–1918

- II 1918–1933

- III 1933–1936

- IV 1936–1939

- V 1939–1941

- VI 1942–1945

- VII 1946–1948

- VIII 1948–1958

- IX 1958–1984

- Epilog