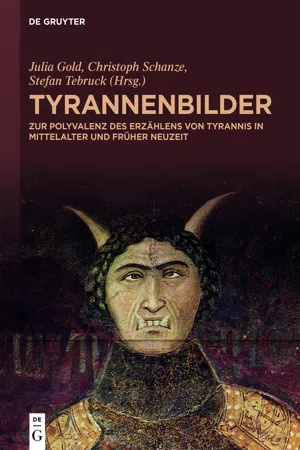

Tyrannenbilder

Zur Polyvalenz des Erzählens von Tyrannis in Mittelalter und Früher Neuzeit

- 536 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

Tyrannenbilder

Zur Polyvalenz des Erzählens von Tyrannis in Mittelalter und Früher Neuzeit

Über dieses Buch

Die geschichts- und literaturwissenschaftlichen Beiträge des vorliegenden Bandes gehen von einem spezifischen heuristischen Potential aus, das dem Erzählen von Tyrannis und der genauen Analyse der Tyrannenfigur eignet. In einem interdisziplinären Zugriff beschreiben und analysieren sie die Multifunktionalität und Polyvalenz der Tyrannis, die in einem reziproken Verhältnis zu je spezifischen Ordnungssystemen und diskursiven Rahmungen steht. Polyvalenz zeigt sich dabei weniger im Konzept der Tyrannis selbst, als vielmehr in Bezug auf dessen Deutung. Die präsentierten Fallstudien eruieren das breit angelegte Spektrum der textuellen Verhandlungen und zeigen außerdem die Querverbindungen zwischen Epochen, Gattungen und Diskursen auf. Damit bietet der Band gleichermaßen Anschauungsmaterial für textlich und epochal gebundene Einzelaspekte wie für eine gattungs- und zeitübergreifende Perspektivierung.

Häufig gestellte Fragen

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Information

II Tyrannenbilder im politischen Konflikt

Der Tyrann bei Walahfrid Strabo – ein programmatisches Leitmotiv?

1 Einleitung

2 Die Quellenstellen und ihre Einordnung

2.1 Die Quellenstellen

Inhaltsverzeichnis

- Title Page

- Copyright

- Contents

- Tyrannenbilder Eine Einleitung

- I Tyrannenfiguren in normativen und narrativen Texten

- II Tyrannenbilder im politischen Konflikt

- III Begriffsgeschichtliche Ansätze in der Frühen Neuzeit