- 152 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

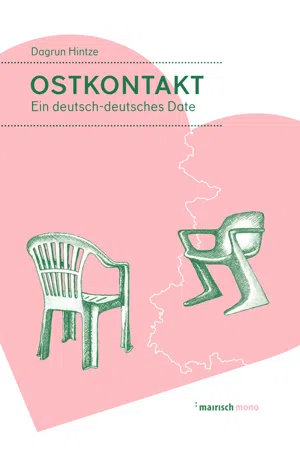

Dagrun Hintze verschlägt es für ihre Arbeit am Theater regelmäßig nach Ostdeutschland und sie stellt immer wieder fest: Das Etikett »West-Frau« klebt ihr offenbar auf der Stirn. Als sie für ihr Theaterprojekt Rübermachen ost- und westdeutsche Teilnehmer*innen zu einem »interkulturellen Training« einlädt, kommt es zu einer emotionalen Begegnung, die allen Beteiligten die Augen öffnet: Selbst 30 Jahre nach dem Mauerfall wissen wir immer noch herzlich wenig voneinander.

Die Autorin, die selbst im Westen nahe der Grenze zu Mecklenburg aufgewachsen ist, erzählt humorvoll und offen von ihrer eigenen Familiengeschichte und von den Erfahrungen, die sie als Westdeutsche in Ostdeutschland gemacht hat. Und sie lässt Ostdeutsche davon berichten, wie es ihnen nach dem Mauerfall ergangen ist. Dabei wird schnell klar: Wir müssen reden. Und so ist Ostkontakt eine Einladung zum Gespräch miteinander – für eine bessere, gemeinsame Zukunft.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Ostkontakt von Dagrun Hintze im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Historische Biographien. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

In Zukunft: Rise and Shine

In meiner Grundschulklasse war kein einziges nicht-weißes Kind, ich glaube, an der ganzen Schule gab es keines. Nicht-deutsche Nachnamen trugen nur die beiden Mädchen, deren Musiker-Eltern von hinter dem Eisernen Vorhang geflohen waren, aus der Tschechoslowakei und aus Bulgarien. Mit beiden war ich so befreundet, dass man sich gegenseitig zum Kindergeburtstag einlud – über die Umstände ihrer Einwanderung nach Deutschland sprachen wir nie, auch meine Großeltern machten das nicht zum Thema. In der zehnten Klasse am Gymnasium geschah dann jedoch etwas Unerwartetes: Ein Junge namens Zoydan stieß zu uns. Er wohnte mit seiner Familie in der Nähe der einzigen Rotlicht-Straße Lübecks, eine Ecke der Stadt, die mir völlig unvertraut war, und obwohl ich nicht wagte, jemals mehr als »Hallo!« zu ihm zu sagen, beschäftigte er meine Fantasie über die Maßen – heute würde man wohl von »Exotisierung« sprechen. Ich fragte mich, wie er lebte. Ob seine Eltern wohl einen der türkischen Supermärkte führten, in denen wir für Klassentreffen und Partys Fladenbrot, Schafskäse und Oliven einkauften und uns dabei fast kosmopolitisch vorkamen. Wie er sich wohl fühlte, unter all diesen mindestens ein Instrument spielenden Bürgerkindern, fragte ich mich allerdings nie – man hatte Zoydan nämlich ausgerechnet in die »Musikklasse« gesteckt, wo schon in der Sexta vorausgesetzt wurde, dass wir Noten lesen und mindestens Klavier spielen konnten, und wo wir in der Woche vier Musikunterrichtsstunden mehr auf dem Stundenplan hatten als die Parallelklassen. Es kann sein, dass ich meinem guten, alten humanistischen Gymnasium unrecht tue, dass Zoydan alle Voraussetzungen erfüllte und es super fand, Partituren von Wagner-Opern zu analysieren – ich halte es jedoch eher für wahrscheinlich, dass es beinharter, struktureller Rassismus war, der es einem Jungen mit türkischen Wurzeln von Anfang an so schwer wie möglich machen wollte, in diesem Umfeld zu bestehen. Und so verschwand er denn auch noch während des ersten Halbjahrs wieder von der Bildfläche, und ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendeine Art von Abschied für ihn gab.

Im Nachhinein schäme ich mich dafür, wie unbewusst, unsensibel und doof ich damals war, dass ich nicht mal den Versuch unternommen habe, Zoydan näher kennenzulernen. Immerhin glaube ich, dass es keine demonstrative Ausgrenzung gegeben hat, dass die Lehrerinnen und Lehrer ihn »anständig« behandelten und dass er in der Pause mit den anderen Jungs auf dem Hof Fußball spielte. Aber was weiß ich schon – wir hatten damals schlicht kein Wahrnehmungsorgan für derlei Diskriminierungen, wir merkten ja nicht mal, wenn wir als Mädchen herabgewürdigt wurden. (Unser Sportlehrer, zum Beispiel, kam regelmäßig in unsere Umkleide, während wir uns umzogen, außerdem brüllte er zu Beginn des Unterrichts die Namen derjenigen, die gerade ihre »Ppppperiode!« hatten und deshalb auf der Bank saßen, was er offenbar als Angriff auf seine männliche Autorität empfand, und dass er bei Hilfestellungen an den Turngeräten keine Gelegenheit ausließ, uns anzugrapschen, war schulbekannt. Genauso übrigens wie das Gerücht über den Musiklehrer, von dem es hieß, er habe in einem Oberstufenkurs das Horst-Wessel-Lied singen lassen. Außer einigen älteren Schülerinnen und Schülern empörte sich darüber niemand so wirklich, man nahm diese Dinge hin wie die Bundesjugendspiele oder die nullte Stunde, zu der man uns an stockdunklen Wintermorgen um kurz nach sieben in der Schule antanzen ließ, weil es sonst mit dem zusätzlichen Musikunterricht nicht klappte.)

Das alles ist keine Entschuldigung, sondern nur die Bitte an eine jüngere Generation, die viel bewusster (und auch mit mehr Selbstvertrauen) aufwachsen durfte als wir, uns nicht ganz so schnell als unwoke Neandertaler:innen abzustempeln, bei denen eh Hopfen und Malz verloren ist. Vielleicht könnte es ja sogar interessant sein, zu hören, wie wir die Veränderung der Gesellschaft und auch unser selbst erlebt haben und was es jeweils gebraucht hat, um die Notwendigkeit dieser Veränderung zu begreifen – aber das nur am Rande.

Erst als Regieassistentin freundete ich mich mit einem waschechten Gastarbeiterkind an, einer jungen Schauspielerin – nennen wir sie Lucía –, deren Eltern aus Spanien gekommen waren, um in einer deutschen Fabrik zu schuften – immer mit dem Plan, irgendwann zurückzukehren in ihre Heimat. Und Lucía erzählte durchaus von den Anstrengungen, für die schlecht Deutsch sprechenden Eltern immer und überall übersetzen zu müssen, von der Exponiertheit in der Schule, von dem anderen Essen, das es bei ihr zu Hause gab. Aber ich konnte die Dimension nicht richtig verstehen, auch nicht, als sie sich einmal darüber beschwerte, mit welcher Selbstverständlichkeit sie häufig als »Ausländerin« besetzt wurde, was zu der Zeit meist auch bedeutete, als Kostüm eine Kittelschürze tragen zu sollen, was außer ihr niemand empörenswert fand. Trotzdem beschrieb Lucía die Bühne als den einzigen Ort, an dem sie sich »zu Hause« fühlte, was für sie – wie für so viele Einwandererkinder – weder in Deutschland noch in Spanien hundertprozentig möglich war. Dieses Gefühl von Heimatlosigkeit war mir nun aus ganz anderen Gründen vertraut, ich teilte es genauso wie die Hoffnung, am Theater einen Ort gefunden zu haben, an den ich gehörte. Aber ansonsten fehlten mir Lucías Situation gegenüber Sensibilität und Problembewusstsein, ich nannte sie zwar aufgrund ihrer ausgeprägten Zähigkeit liebevoll »spanische Bergziege« (so bezeichnete sie sich auch selbst), konnte aber überhaupt nicht wahrnehmen, ob ihre Herkunft sie in irgendeiner Form daran hinderte, sich ganz und gar als »eine von uns« zu fühlen. Interessanterweise heiratete sie zwischendurch einen ostdeutschen Mann (und stellt, wie mir gerade auffällt, damit die Ausnahme meiner Regel der Ost-Frau/West-Mann-Verpaarung dar), und ich weiß, dass ich mich schon damals kurz fragte, ob sich da vielleicht zwei gefunden hatten, die eine gewisse Fremdheit dem Land gegenüber teilten, dessen Staatsbürgerschaft sie besaßen. Gern würde ich von Lucía heute dazu etwas hören, aber leider riss der Kontakt zwischen uns irgendwann ab, was ich immer total bedauert habe, möglicherweise aber auch unbewusst unsensiblem Verhalten von meiner Seite geschuldet ist.

Die ersten Gastarbeiter, die zu Wirtschaftswunderzeiten in die Bundesrepublik kamen, waren Italiener – und sie waren es auch, die die westdeutschen Herzen noch am ehesten zu erobern vermochten. (Bei einer Recherche für ein Theaterstück auf der Schwäbischen Alb bekundeten ältere Ortsansässige ihre unendliche Dankbarkeit für die Revolutionierung der deutschen »Draußen-nur-Kännchen«-Kaffeekultur. Und dafür, dass so gut wie alle Eigenheime der notorischen Häuslebauer von italienischen Gastarbeitern nach Feierabend und in Schwarzarbeit errichtet worden seien.) Später kamen Anwerbeabkommen mit u. a. Spanien, Griechenland und der Türkei dazu, und ich würde sagen, diese Reihenfolge beschreibt auch eine Hierarchie der Akzeptanz. Umso sprechender fand ich die Szene aus dem anrührenden Film Berlin is in Germany von 2001, in der die Nebenfigur Peter erzählt, wie er als Ostdeutscher nach der Wende versuchte, in Baden-Württemberg auf dem Bau Arbeit zu finden, sich dort aber benachteiligt fühlte: »Bei denen is’ ja so: Erst kommen die Einheimischen, dann der Giuseppe, dann der Achmet, und ganz am Schluss, da kommt der Zoni.« Weshalb er wieder zurückkehrte nach Berlin. Gleichzeitig hört man immer wieder, dass den westdeutschen Gastarbeiterinnen und -arbeitern die Wiedervereinigung vielfach auch Bauchschmerzen bereitete, weil sie sich vor der Konkurrenz durch die Ostdeutschen, gerade auf dem Niedriglohnsektor, fürchteten. Ich habe das in meinem persönlichen Umfeld allerdings nirgends bestätigt gefunden – was vermutlich auch damit zu tun hat, dass es in meinem Bekanntenkreis beschämenderweise viel zu wenig Menschen mit dieser Einwanderungsgeschichte gibt.

Carmelo, ein italienischer Herr, der 1960 in die BRD kam, bis zur Rente als Maurer gearbeitet hat und mit dem meine Freundin Nanine im Wedding ab und zu mal beim Kaffee plaudert, hat die Wiedervereinigung in Berlin erlebt:

Zuerst waren die Leute sehr froh, haben einander auf die Schulter geklopft, die Ossis waren ja nett und alles. Und seitdem haben wir auch den Solidaritätszuschlag bezahlt, der Herr Kohl hatte ja eigentlich gesagt, das müsste nur für ein paar Jahre so sein. Aber was da heute in Ostdeutschland los ist, weiß doch keiner. Früher wusstest du genau, was da los ist, die hatten viel mehr Sicherheit. Und jetzt ist das alles unsicher, wirtschaftlich, deswegen werden die auch aggressiver. Ich glaube aber nicht, dass das nur an der Wiedervereinigung liegt – in den letzten zehn, fünfzehn Jahren ist alles so schnell geworden, durch die Technik und die Globalisierung, da kommt ja keiner mehr mit. Als ich nach Deutschland gekommen bin, war es sehr schön, die Leute waren anders, die waren kollegial, die waren ruhig und verständig.

Ost-Herkunft und Migrationshintergrund werden – was durchaus umstritten ist – immer wieder auch parallelisiert. In Ingo Schulzes Essay Man wird nicht als Ostler geboren (2021 in der Süddeutschen Zeitung) heißt es: »Die Autorin Ferda Ataman, geboren in Stuttgart, aufgewachsen in Nürnberg, stellte vor einem Jahr sinngemäß fest: Ich weiß, dass ich einen Migrationshintergrund habe, du weißt, dass du einen Ost-Hintergrund hast, nur die im Westen wissen nicht, dass sie Westler sind.« Diesen Satz kann man gar nicht oft genug wiederholen, finde ich – denn theoretisch wissen doch eigentlich schon ziemlich viele von uns, dass die Scheiße immer da anfängt, wo sich jemand seiner Privilegien nicht bewusst ist. Warum ist es also so schwer, dieses Wissen praktisch und auch im Zusammenhang mit Ostdeutschland anzuwenden? Ingo Schulze schreibt weiter: »Als Ostler oder Migrantenkind werde ich kontinuierlich aufgefordert, mich kritisch gegenüber der eigenen Herkunft und meines bisherigen Lebensweges zu verhalten. Der Auslöser kann bei den einen schon der Name sein und/oder die Hautfarbe, bei den anderen der Dialekt oder der Wohnort oder der Wehrdienst. Jemanden, der ohne Migrationsvorkommen im Westen geboren worden ist, zwingt niemand (sofern man nicht gerade im Ausland ist) sich der eigenen Voraussetzungen bewusst zu werden, und es ist schwer, überhaupt eine Notwendigkeit dafür zu verspüren. Denn die ehemalige BRD gilt als selbstverständlich gut, ja als zivilisatorischer Goldstandard. […] Viele der zu Frontstellungen verhärteten Positionen würden wieder ins Gespräch miteinander finden und damit zu dringend notwendigen Differenzierungen und Abstufungen, wenn der Westen seine innere Blockade gegen kritische Selbstreflexion anginge, statt sich diese mithilfe eines Sündenbocks (gemeint sind die Ostdeutschen, Anmerkung der Autorin) vom Hals zu halten.«

Das glaube ich auch, deshalb schreibe ich dieses Buch. Aber ich würde die Perspektive gern noch ein bisschen erweitern. Denn es gibt eine Gruppe von Menschen, die sowohl Migrations- als auch Ost-Hintergrund haben, die noch vor allen DDR-Bürgerinnen und -Bürgern Wende-Opfer wurden, ihren sicher geglaubten Arbeitsplatz, ihre Wohnung und jede Perspektive verloren und deren Erfahrungen im öffentlichen Diskurs immer noch viel zu selten vorkommen: Die ehemaligen Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen (im Vergleich mit Westdeutschland, wo der Anteil der Gastarbeiterinnen erst spät einen Anteil von 30 Prozent erreichte, reisten aus den sozialistischen Bruderländern mehr werktätige Frauen in die DDR). Den größten Teil dieser Gruppe machen Menschen mit vietnamesischen Wurzeln aus, im Dezember 1989 zählte man etwa 60.000, nach der Wende waren es noch etwa 16.000. Anders als die »Boatpeople«, die bereits in den 1970er-Jahren vor dem kommunistischen Regime Nordvietnams über das Südchinesische Meer flohen und u. a. in der Bundesrepublik Aufnahme fanden (dort erhielten sie eine sofortige Asylberechtigung, die Aussicht auf dauerhaftes Bleiberecht und umfängliche Unterstützung), kam der größte Teil der vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen und -arbeiter erst in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre in die Deutsche Demokratische Republik. Ihr Aufenthalt sollte von vornherein und nach einem Rotationsprinzip auf fünf Jahre begrenzt sein, eine dauerhafte Integration war weder vorgesehen noch erwünscht.

Nga: Am Anfang durften wir noch Deutsch lernen, später nicht mehr. Für uns gab es keine Lehrer, nur für die Leute von uns, die Gruppenleiter werden sollten. Die durften weiter zum Deutschunterricht. Ich habe damals zum Gruppenleiter gesagt: »Ich setze mich nur dazu, es muss sich niemand um mich kümmern, ich möchte nur zuhören.« Aber das durfte ich nicht. Ich weiß nicht, warum, aber es durften nicht alle Deutsch lernen.

Die deutschen Kollegen im Betrieb haben immer gesagt, wir sind nett und freundlich und lächeln immer. Wir verstehen nicht, wir verstehen überhaupt nichts, aber wir lächeln immer. Und es gibt genug Geschichten, wo die Deutschen uns beschimpfen, und wir lächeln trotzdem. Wir verstehen ja nichts. Wir lächeln nur. Wir wollen keinen Ärger machen.

Um den Arbeitskräftemangel in der DDR auszugleichen, wurden die Vietnamesinnen und Vietnamesen vor allem im Niedriglohnsektor (Textil- und Lebensmittelindustrie, Maschinenbau, Leicht- und Schwerindustrie) eingesetzt, oft verrichteten sie schwere, schmutzige und gefährliche Arbeit. Die darüber hinaus auch noch schlecht bezahlt war und nicht mehr als den damaligen Mindestlohn von ca. 400 DDR-Mark einbrachte – davon wurden automatisch 12 Prozent an den vietnamesischen Staat abgeführt. Zwölf Pakete mit einem Warenwert von maximal 100 DDR-Mark durften pro Person und Jahr zollfrei nach Hause geschickt werden, am Ende der Vertragslaufzeit gab es noch die »Endausreisekiste« von bis zu zwei Tonnen, in der u. a. eine begrenzte Menge an Fahrrädern, Mopeds, Nähmaschinen und Stoff verschifft werden konnte. Ich erzähle das hier so ausführlich, weil die Vertragsbedingungen, die zwischen der DDR und Vietnam im Rahmen eines Staatsvertrags ausgehandelt worden waren, den DDR-Bürgerinnen und -Bürgern bewusst nicht transparent gemacht wurden, sodass in Ostdeutschland bis heute darüber oft noch Unkenntnis herrscht. Damals entstand wegen der Warenknappheit sogar das Gerücht, die Vietnamesen würden »die DDR leer kaufen«, was dazu führte, dass Ressentiments wuchsen und Endausreisekisten manchmal auch Brandstiftung zum Opfer fielen.

Untergebracht waren die vietnamesischen Vertragsarbeiter und -arbeiterinnen in der Regel in Wohnheimen, wofür sie Miete entrichteten und in denen es eine strikte Einlasskontrolle gab. Auch das Allerpersönlichste war streng reguliert: Wurde eine Frau etwa schwanger, musste sie abtreiben oder ausreisen.

Lam: Meine Betreuerin hat mir gesagt: Lam, du musst jeden Abend einen Sack voll mit der Pille verteilen. Dann musst du später nicht mit ins Krankenhaus. Es hatte schon so viele Abtreibungen gegeben, das war so schlimm. Deshalb haben wir das dann so organisiert, dass unsere Frauen gleich die Pille bekommen.

Über die Geschichte der Vertragsarbeit in der DDR wusste ich nichts. Bis mich das Figurentheater Chemnitz 2021 als Autorin für ein Theaterstück engagierte, das sich mit den Lebenswegen ehemaliger Vertragsarbeiterinnen aus Vietnam beschäftigen sollte. Regisseurin Miriam Tscholl und ich führten zahlreiche Interviews mit diesen Frauen und ihren zumeist in Deutschland geborenen Töchtern, die ohne den engagierten Einsatz unserer für Produktionsbegleitung und Recherche zuständigen Mitarbeiterin Vu Van Pham sicher nicht so ohne Weiteres zustande gekommen wären. Aus diesen Gesprächen stammen die entsprechenden O-Töne in diesem Kapitel: Von Lam, die Ende der 1960er-Jahre in der DDR Maschinenbau studierte und in den 80ern als Vertragsarbeiterin zurückkehrte. Von Bich, die in der DDR zur Zerspanerin ausgebildet wurde und heute eine eigene Änderungsschneiderei hat. Genau wie Nga, die froh ist, endlich im Warmen zu arbeiten und nicht mehr bei Wind und Wetter auf dem Markt stehen zu müssen.

Natürlich wüsste ich auch gern, was die Mosambikanerinnen, Angolaner und Kubanerinnen, die ebenfalls, neben Polinnen, Ungarn und anderen, in der DDR arbeiteten, zu erzählen haben. Von ihnen blieben aber nur wenige im wiedervereinigten Deutschland, und ich hatte nie einen persönlichen Kontakt. Und dieses Buch – das wird inzwischen wohl deutlich geworden sein – schildert ausschließlich meinen subjektiven Ausschnitt der Wirklichkeit, das, was ich selbst erlebt oder gelesen habe und was mir erzählt worden ist. Weil ich Schriftstellerin bin und glaube, dass die konkreten Lebensgeschichten von Menschen das beste Gesprächsangebot sind, das man machen kann. Die notwendige wissenschaftliche Aufarbeitung der Zusammenhänge leisten andere, die dafür auch deutlich besser qualifiziert sind.

In den Gesprächen mit den ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen erfuhren Miriam Tscholl und ich vieles, was uns überraschte, rührte und manchmal auch schockierte. Eine Frau erzählte zum Beispiel, sie sei in einem Dorf in Mittelvietnam aufgewachsen, wo man ihr irgendwann sagte, es gäbe einen besser bezahlten Job etwas weiter weg. Erst am Flughafen begriff sie, dass sie in die DDR reisen würde, wo gerade Winter herrschte – und sie hatte nur Handgepäck dabei und Sandalen an den Füßen. Eine andere berichtete, ihre Kolleginnen und sie hätten in Deutschland Schnee in Kaffeetassen aufgefangen, um ihn mit Zucker bestreut zu essen. (Gerade weißer Zucker war in Vietnam ein kostbares Gut, unzählige Kilos davon wurden entsprechend dorthin verschickt.) Und trotz aller harter Arbeit, Bevormundung und Kontrolle, die man aus heutiger Perspektive durchaus menschenverachtend finden kann, schilderten alle Frauen, mit denen wir gesprochen haben, ihre Zeit in der DDR als eine glückliche.

Bich: Ganz ehrlich, in der DDR hatte ich ein ganz unbeschwertes Leben. Es gab nicht immer Bananen, Obst und so im Sortiment wie jetzt, klar. Es gab im Winter nur Weißkraut, Rotkraut, Sauerkraut, Zwiebeln und Kartoffeln. Aber ich habe mich zufrieden und sicher gefühlt.

Lam: Ich wäre nie von hier weggelaufen. Mir war die DDR lieber als das, was danach kam, ehrlich gesagt.

Für uns war das nicht immer nachzuvollziehen – auch der zweiten Generation von Viet-Deutschen fällt das gelegentlich schwer. Vermutlich unterschätzt man das Wissen um Armut, das u. a. dafür sorgte, dass die Frauen ihre Lebensbedingungen in der DDR klaglos akzeptierten und bis heute nicht kritisieren. Dazu kommt ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit, das immer wieder thematisiert wurde. Und ohne jeden Zweifel wurde das Le...

Inhaltsverzeichnis

- Table of Contents

- Prolog

- Typisch Westen

- Ein kapitalistisches Rentier in Schwerin

- Grenzland

- Imitierter Bombenabwurf

- So ist das mit den Revolutionen

- Nicht, dass alles umsonst war

- Nachbarinnen

- Und kein Stein steht mehr auf dem anderen

- Kulinarische und andere Konflikte

- Wettkampf auf dem Markt

- Über sieben Brücken

- Es fehlen bloß die Ideale

- Brüder und Schwestern

- Drei viertel zwölf

- Theater im Osten

- Weil ich da erst gemerkt habe, wie hilflos ich bin

- Interkulturelles Training

- In Zukunft: Rise and Shine

- Danke

- Dagrun Hintze

- Impressum