![]()

Kapitel 1: Wie alles kam

„Aber für das, was ich in den vier Jahren in der

Fetscher-Schule gelernt habe, dafür bin ich meinen Lehrern, unserer Schule,

noch heute dankbar!“ – Das äußerte anlässlich eines Klassentreffens

in vorgerückter Stunde während einer lebhaften Diskussion einer meiner

Mitschüler. War das Rüdiger oder Gottfried oder…? Ich weiß es nicht mehr.

Das ist auch gleichgültig, denn alle in der Nähe Sitzenden, die das hörten,

gaben im allgemeinen Stimmenwirrwarr des Treffens ihre Zustimmung zu erkennen.

Das war im September 2012. Einer schönen Tradition folgend trafen

sich die Schüler aller vier Klassen des Abiturjahrganges 1967 der Erweiterten

Oberschule „Rainer Fetscher“, Pirna, alle fünf Jahre, später alle drei

Jahre, um über alte und neue Zeiten zu reden oder sich ganz einfach mal wieder

zu sehen. –Wiedersehenstreffen! Gemeinsam hatten wir diese Schule seit September

1963 besucht und nach vier Jahren 1967 mit Abitur und Facharbeiterbrief wieder

verlassen, um so gerüstet ins Leben hinauszugehen.

Seltsam, an diesen Moment erinnere ich mich jetzt ganz

deutlich, als ich Anfang Juli 1967 nach Erledigung der letzten

Abmeldeformalitäten im Sekretariat durch den Internatseingang die Schule

endgültig verließ. Vier durchaus anstrengende Jahre lagen hinter uns, vor uns

entweder meistens sofort (Geburtsjahrgang 1949) oder erst nach 18 Monaten Grundwehrdienst

bei der Nationalen Volksarmee (Geburtsjahrgang 1948) ein Studium.

Im Jahr dieses Treffens 2012 befanden sich schon viele von

uns im Ruhestand, waren Rentner, Pensionäre oder wie man das eben nennt. Die

anderen sahen ihren letzten aktiven Arbeitsjahren entgegen. Von 30 Schülern der

Klasse B2 des Jahrganges 1963 bis 1967 waren 25 gekommen. Der Rest fehlte wegen

gesundheitlicher Probleme oder hatte einen unaufschiebbaren Termin. Einer hatte

uns schon gänzlich verlassen, Bernd; ein anderer war allen Klassentreffen fern

geblieben.

Thema der vorn genannten Diskussionsrunde war die Aufhebung

unserer damaligen Erweiterten Oberschule, nach 1990 „Rainer-Fetscher-Gymnasium“,

zugunsten des 1992 aus der 10-klassigen Schiller-Schule neu gegründeten

„Schiller-Gymnasiums“. Nicht nur uns machte das sehr betroffen,

nein auch die anderen Klassen unseres Jahrganges und noch viele andere fanden

das unangebracht, ja falsch. Aber darüber wird noch zu reden sein. Und

natürlich ergaben sich dann auch Themen zum Schulalltag heute, zu der

Zersplitterung einer eigentlich gesamtnationalen Aufgabe der Bildung auf 16

Bundesländer und zur unterschiedlichen Wahrnehmung der Schulbildung sowohl der

ehemaligen DDR als auch der ehemaligen BRD.

Dazu kam damals schon, also 2012, die sich anbahnende Misere

eines Lehrermangels in Sachsen. Der bildungspolitische Sprecher der

CDU-Fraktion war am 31. August 2012 nach einer harten Auseinandersetzung

um die Schulpolitik der CDU/FDP-Regierung von seinem Amt zurückgetreten. Im

Kern ging es dabei um die Umwandlung von Mittelschulen in sogenannte

Oberschulen, die er als Etikettenschwindel bezeichnete, und den Lehrermangel an

sächsischen Schulen. Bereits im November 2011 hatte er geäußert, dass in

Sachsen ein funktionierendes Schulsystem „ohne Not an die Wand

gefahren“ werde (WIKIPEDIA).

Nun sind wir, die Schülerinnen und Schüler unserer B2, schon

über 25 Jahre in der neuen BRD angekommen und erleben mit Erstaunen, manchmal

mit Groll, manchmal mit Erheiterung, auch angesichts der unvermeidbaren PISA -

Studien, wie unterschiedlich und beziehungslos, oft sehr einseitig, über

bestimmte Zeiträume und Ereignisse dieses Bereiches geschrieben und diskutiert

wird. Je weiter oben das angesiedelt ist, desto schräger und verzerrter können

die Darstellungen sein. Neuerdings lässt auch mancher seriöse Bericht aufhorchen.

Immer aber entdeckt der kritische Bürger in den verschiedensten Medien (unabhängige

Berichterstattungen gibt es trotz aller gegenteiliger Beteuerungen wenige)

Versuche, die kleinere der ehemaligen zwei deutschen Republiken zu

delegitimieren.

So formulierte zum 15. Deutschen Richtertag, am 23.9.1991,

der damalige Justizminister Klaus Kinkel: „Es muss gelingen, das SED-System

zu delegitimieren, das … seine Rechtfertigung aus antifaschistischer

Gesinnung, angeblich höheren Werten und behaupteter absoluter Humanität

hergeleitet hat, während es … einen Staat aufbaute, der in weiten

Bereichen genauso unmenschlich und schrecklich war wie das faschistische

Deutschland ….“ (Deutsche Richterzeitung 1992, S. 4/5).

Danach wurde dann und wird auch noch vielfach verfahren, und

das nicht nur auf dem Gebiet der Justiz.

In einem Informationsforum des Internets war folgende

Anfrage eines Schülers zu finden: „Hallo Leute, ich mache meinen MSA

vortrag für die 10. klasse. Mein Thema ist Wie war das Alltagsleben in der

DDR/BRD? Und wo liegen die Unterschiede. Meine Frage ist nun ob ihr vllt. ein

paar Seiten zu dem Thema kennt. (am besten mit tabelle) Oder auch vllt. etwas

aus eurer eigenen erfahrung berichten könnt?! Ich freue mich über antworten .

“ – (Original-Zitat, nichts verändert!)

Die Antworten waren interessant und im Gegensatz zu

tendenziösen Medienaufmachungen erfrischend offen, ehrlich und um echte

Erkenntnisse bemüht. So jedenfalls mein ganz persönlicher Eindruck.

Und so wuchs dann stetig der Gedanke: Sollte man nicht

einmal aufschreiben, wie wir unsere Schulzeit erlebt haben, bevor uns das von

heute 30-Jährigen oder damals nicht in diesem Land Anwesenden fragwürdig beschrieben

wird? - Zumindest für unsere Enkel könnte das interessant sein, wenn sie dieses

Thema einmal im Geschichtsunterricht behandeln sollten.

Einer, der wegen seines Einsatzes für den von der DDR

zwangsweise ausgebürgerten Wolf Biermann gemaßregelt wurde und dann selbst den

Weg in den Westen nahm, der Schauspieler Hilmar Thate, bemerkt 2006 in seiner

Autobiografie, er finde die Siegermoral, die Erhabenheit und scheinbare

Makellosigkeit in der Darstellung der alten BRD fad und anmaßend. Man brauche

sich nicht zu wundern, dass in der DDR aufgewachsene und dort gebliebene

Menschen widersprechen und sich zu Wort melden. (Hilmar Thate, „Neulich

als ich noch Kind war“, Autobiographie, Verlag Lübbe, 2006, S.250).

Also melden wir uns zu Wort! - Wie war das denn damals?

![]()

Kapitel 2: Die Erinnerung ist eine mysteriöse Macht …

Erich Kästner meint kurz und bündig in einem seiner

Epigramme, die Erinnerung bilde die Menschen um. Wer das Schöne seiner

Vergangenheit vergisst, würde böse; wer das Schlimme seiner Vergangenheit

vergisst, würde dumm. (Erich Kästner, „Kurz und bündig.“, Verlag

Kiepenheuer & Witsch, Köln. Berlin 1965, S. 34). – Wie schön und

richtig!

Auf der Webseite des Pirnaer Heimatforschers und früheren

Geschichtslehrers Hugo Jentsch fand ich in einem seiner Beiträge folgende

kritische Bemerkungen zu dem Thema:

„,Nichts ist trügerischer als die eigene

Erfahrung’, sagte mal ein namhafter Historiker. Besteht sie doch meist

aus bruchstückhaft aufbewahrter, stark selektierter und über die Jahre vielfach

abgewandelter, oft emotional aufgeladener Erinnerung, während anderes verdrängt

und abgeblockt wird. Werden Erinnerungen durch andere abgerufen, dann folgt man

meist deren Fragestellung oder Erwartung. Handelt es sich beim ins Bewusstsein

Zurückgerufenen um Ereignisse, die mehr als 50 oder gar 60 Jahre zurückliegen,

fällt die Rekonstruktion von Ereignisabläufen schwer, wenn sie nicht gar

unmöglich ist. Erlebtes vermischt sich mit Gehörtem zu einem Bild. Was und wie

damals gedacht wurde, ist inzwischen mehrfach in wandelnden Zeiten überlagert

und verwandelt worden. Das alles fordert von jedem über Geschichte Schreibenden

ein Mindestmaß an quellenkritischen Bedenken. Was von den aufgenommenen

Erinnerungen Befragter nahm der Autor in seine Darstellung auf, was ließ er

unberücksichtigt. Nach welchen Kriterien selektierte er Erinnerungen und

Tagebuchworte?“

Der Schauspieler Eberhard Esche hatte folgende Meinung:

„…nämlich die, dass sich die Erinnerung vor

der Wahrheit verlaufen kann, um entweder in die Abwege der Verteufelung oder

die Irrwege der Vergoldung zu geraten. Oder den bekannten Dritten Weg sucht,

der alle bedienen will und keinem nützt und so allen und der Sache

schadet." (Eberhard Esche, „Wer sich grün macht, den fressen die

Ziegen“, Eulenspiegel-Verlag 2011, S. 153).

Peter Ensikat, der unvergessene Kabarett-Autor war der

Meinung, die Erinnerung sei umso schöner, je schlechter das Gedächtnis ist

(Peter Ensikat, „Das schönste am Gedächtnis sind die Lücken“, Karl

Blessing Verlag München, 2005, S. 10). Gerade das aber, Verklärung, ist in

diesem Buch nicht beabsichtigt.

Tatsächlich, nach über 50 Jahren ist vieles vergessen.

Da springt auch das oft genannte Langzeitgedächtnis der

Älteren nicht ein, das ist aber auch keine beginnende Demenz. Das ist

Physiologie des Gehirns. In einer Jahresarbeit meiner EOS-Zeit schrieb ich mal

ausführlich über Verhaltensweisen bei der Hausziege, über bedingte und

unbedingte Reflexe, über Verknüpfungen von Abläufen im Gehirn. Aber diese vorhandenen

Erinnerungen helfen jetzt nicht so richtig weiter.

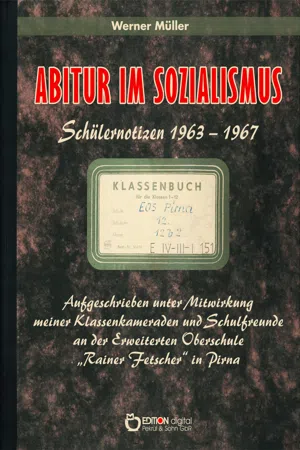

Da kam mir die Idee, doch einmal in den alten Klassenbüchern

nachzulesen über Unterrichtsstunden, Inhalte und Themen der damaligen Jahre.

Sicher würde das die Erinnerungen beflügeln. Mein Klassenkamerad in den vier Jahren

EOS, Bernhard, jetzt in Dresden wohnend, ebenfalls im Ruhestand, sagte spontan

seine Mitarbeit zu, obwohl gerade selbst mit einer literarischen Arbeit

beschäftigt.

Nach dem Aufbewahrungsort der Bücher brauchten wir nicht

lange suchen. Hier half mir der Zufall. In einem kurzen Film berichtete das

Stadtfernsehen Pirna (Video) im Internet über den Umzug des Stadtarchivs in die

Räume des neuen Sitzes des Landratsamtes Pirna. Dabei, welch Zufall, waren

Kisten mit der Aufschrift „Klassenbücher

Rainer-Fetscher-Oberschule“ kurz zu sehen gewesen.

Also machten wir uns auf den Weg. Die zuständige Archivarin

freute sich über unser Interesse an den Beständen des Archivs, und nach

datenschutzrechtlicher Belehrung tauchten Bernhard und ich ein in die Lektüre

einer über 50 Jahre zurückliegenden Schulzeit. Da lagen vier Klassenbücher vor

uns, etwas abgenutzt und verstaubt, aber angefüllt mit unserem Schülerleben,

was den offiziellen Teil betrifft. Wir fanden Namen und Anschriften der Eltern,

Zensuren, Einträge zu den Themen der Unterrichtsstunden und natürlich auch zu

den üblichen Schülerschandtaten wie Verspätung zum Unterricht, vergessenen

Unterschriften und Hausaufgaben oder auch, in höchster Not versucht, zu

Abschreibversuchen (Spicken!) während einer Klassenarbeit und so fort.

Eigentlich ein Wunder, dass es diese Bücher noch gab. Sie

waren aus unerklärlichen Gründen entgegen der wohl sonst üblichen

Aufbewahrungsfrist von 30 Jahren nicht kassiert, wie das in der Sprache der

Archivare heißt, sondern für spätere Generationen aufbewahrt worden. Dass sie

die betroffene Erlebnisgeneration selbst wieder nutzen, lesen, bewerten,

auswerten würde, war weder beabsichtigt noch vorherzusehen gewesen. Wir taten

das nun. Bernhard und ich verbrachten mehrere Tage im Archiv und versuchten,

die Schrift unserer Lehrer zu entziffern.

Besonders schwierig gestaltete sich diese Grafologie bei

unserem Geschichtslehrer der neunten und zehnten Klasse. Er hatte es nicht

immer leicht mit uns. Als Leiter der Schulbücherei mit ihrem nicht kleinen

Buchbestand ist er mir noch in guter Erinnerung. Ich habe dort eine komplette

Ausgabe der Werke von Theodor Storm lesen können. Dr. Zippel freute sich über

jeden Leser der Bücherei und beriet gern bei der Auswahl von Büchern.

Einträge von Herrn Rieger erinnerten an die Themen in

Staatsbürgerkunde bzw. später Philosophie (des Marxismus). Auch hier eine

Erinnerung: Mit diesem Lehrer kam ich in der Pause mal über Ringelnatz ins

Gespräch und über die Schwierigkeit, von ihm Gedrucktes zu erhalten. Daraufhin

bot er mir eine noch gar nicht so alte Auswahl von Ringelnatz-Gedichten einer

kürzlich erschienenen Buchausgabe zum Ladenpreis an. Er hatte das Buch doppelt,

und es steht jetzt noch in meinem Bücherschrank.

Gut, nun hatte ich sie ja in der Hand, unsere Klassenbücher.

Wie weiter?

Ich stieg auf den geräumigen Dachboden unseres Hauses mit

seinen Schränken und Regalen. Ich suchte, ich wühlte mich durch Stapel alter

Bücher, blickte kurz in meine Dissertationsschrift, verweilte bei alten Texten

des Dramatischen Zirkels unsrer EOS und dann fand ich sie – meine Tagebücher.

Leider waren von ehemals drei Heften nur noch zwei vorhanden. Das eine vom

30.12.1963 bis 30. 9.1964, das andere vom 12.7.1965 bis 8.6.1967. Dazwischen fehlen

also etwa 10 Monate.

Einer Idee von Wolfgang U. folgend, meines Freundes aus der

damaligen Zeit, hatte ich schon vor einigen Monaten, bevor ich dieses hier

schrieb, per E-Mail bei allen Klassenkameraden angefragt, ob sie wohl bei

meinem Vorhaben mitwirken möchten. Die Adressen hatte ich mir beim letzten

Klassentreffen geben lassen. Immerhin 18 bekundeten sofort Zustimmung. Das

macht Mut! Wir könnten uns also ergänzen.

Ja, dann ist da noch diese herrliche Errungenschaft des

Internets mit seinen vielen Möglichkeiten zum Erhalten von Auskünften vielerlei

Art. Heureka!

![]()

Kapitel 3: 1963 – der Beginn unserer Zeit an der Erweiterten Oberschule – in welcher Zeit?

Wie war nun diese, unsere Zeit? Die Zeit der 1948 oder 1949, im Gründungsjahr dieser zwei deutschen Staaten Geborenen? Wie beeinflussten die damaligen Verhältnisse unser Umfeld, nicht zuletzt unsere Eltern und Lehrer, und natürlich vor allem uns Schüler? Es war die Zeit der Ost-West-Konfrontation, die auch die beiden deutschen Teilstaaten mit einbezog. Der Meinungen hierzu gibt es viele.

Auch ich habe versucht und versuche es immer wieder, mir dazu eine eigene Meinung zu bilden. Das ist nicht einfach im pluralistisch geprägten deutschen Gesellschaftssystem, dessen Vielfalt aber nicht selten Einschränkungen unterliegt. Also nutze ich die Möglichkeiten des Internets von heute, um mehr zu erfahren über gestern, versuche mich hineinzuversetzen in diese Zeit.

Ich rechne nach: Der Beginn unseres Lernens an der Erweiterten Oberschule „Rainer Fetscher“ in Pirna war gut 18 Jahre nach Beendigung des 2. Weltkrieges, nach Zusammenbruch des Naziregimes in Deutschland, nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am achten Mai 1945. Heute sind seit der Wiedervereinigung Deutschlands über 25 Jahre vergangen. Ist das nun viel oder wenig?

Nach dem Ende des sogenannten Dritten Reiches installierten die Siegermächte USA, Großbritannien und Frankreich in ihren deutschen Besatzungsgebieten eine parlamentarische Demokratie, die Sowjetunion in ihrem Herrschaftsbereich die Diktatur der Arbeiterklasse und ihrer führenden Partei nach sowjetischem Vorbild.

Im September 1947 trafen sich Briten und Amerikaner (die sogenannte Bizone) und einigten sich, ohne Anwesenheit von Deutschen, auf die schnelle Gründung eines Staates nach Vorgaben der westlichen Alliierten. Am 23. Mai 1949 wurde aus den drei westlichen Besatzungszonen die Bundesrepublik Deutschland gegründet, am 7. Oktober 1949 aus der sowjetischen Besatzungszone die Deutsche Demokratische Republik.

In der Bundesrepublik führte Adenauer mit seinen Parteifreunden konsequent die westliche Politik weiter, unter Vermeidung jeglicher Möglichkeiten zur innerdeutschen Verständigung. Motto: Teile und herrsche. Dem trug dann auch die sogenannte Hallstein-Doktrin (1955 bis 1969) Rechnung. Erst die sozialliberale Koalition unter Willy Brandt gab diese Doktrin auf, die immer schwieriger zu handhaben war und die bundesdeutsche Außenpolitik schließlich beschränkte.

Grundlage der Doktrin war der Alle...