- 260 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

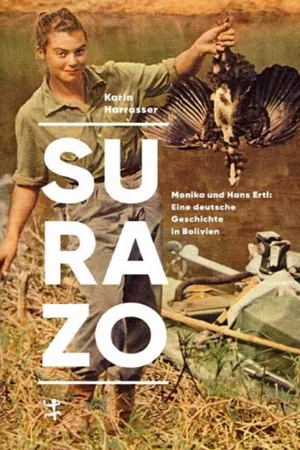

Am 12. Mai 1973 wird Monika Ertl in La Paz im Verlauf eines Feuergefechts von Sicherheitskräften auf der Straße erschossen. Sie ist zum Zeitpunkt ihres Todes Mitte dreißig und Mitglied der bolivianischen Guerilla ELN. Ihr Vater, Hans Ertl, erfährt vom Tod seiner Tochter auf seiner Rinderfarm La Dolorida im bolivianischen Regenwald. Dorthin war der Kameramann Leni Riefenstahls und Rommels bevorzugter Frontfotograf in den 1950er-Jahren ausgewandert. In seinem Umfeld: rechtsnationale Diktatoren und SS-Obersturmführer, deutsche Missionare und jüdische Emigranten, Indigene und scheinbare Zauberkünstler, denen es gelingt, bei voller Sicht unsichtbar zu bleiben. Entlang ihrer Spuren folgt diese Recherche den Linien transatlantischer Verlängerungen nationalsozialistischer Karrieren, spürt dem Engagement der nächsten Generation in den internationalen Netzwerken der Achtundsechziger nach und verzweigt sich dabei bis in die Tiroler Alpen und nach Linz. Surazo, der Name des kalten Tropenwindes, sollte der Titel von Hans Ertls letztem Film sein; Surazo, das ist stattdessen eine Tiefenbohrung, die wie nebenbei von Geschichtsschreibung in einer verstrickten Welt erzählt; Surazo, das ist die Suche nach Antworten auf Fragen, die wir uns nach wie vor stellen müssen.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Surazo von Karin Harrasser im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politik & Internationale Beziehungen & Politische Biographien. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

ZOOM IN

IN DEN YUNGAS

Die Abgelegenheit, die es den jüdischen Ankömmlingen so schwer gemacht hatte, ein gedeihliches Auskommen zu finden, war einige Jahre später für einen aus anderen Gründen Geflüchteten vorteilhaft. Die Blumbergs lebten in den 1940er-Jahren in Charobamba unter einem Dach mit dem Installateur Ludwig Kapauner (oder Capauner), der für die dortige Sägemühle zuständig war. Es handelt sich bei ihm akkurat um jenen Ludwig Kapauner, der mit anderen jüdischen Unternehmern gemeinsam jene Sägemühle besaß, für die Klaus Barbie-Altmann 1951 die Verwaltung übernehmen sollte. Diese Sägemühle befand sich nicht in der Gegend von Coroico, sondern weiter südlich in Llojeta, in der Nähe von Chulumani. In León E. Biebers Schilderung des jüdischen Lebens in Bolivien, das auch die gescheiterten landwirtschaftlichen Unternehmungen dokumentiert, ist der Pachtvertrag für La Llojeta abgedruckt, den Julius Lieb 1944 unterschrieb und 1948 noch einmal bis 1953 verlängerte. In dem Pachtvertrag ist geregelt, was angepflanzt werden muss, mit welchen Maßnahmen die Erträge gesteigert werden sollen und wie die Abrechnung zu erfolgen hat. Auch die Entlohnung der lokalen Arbeitskräfte ist geregelt, außerdem die permanente Anwesenheit vor Ort, um Landbesetzungen durch Indigene zu verhindern. Ein solcher Verwalter wurde Klaus Barbie-Altmann. Als er die Sägemühle übernahm, besaß die SOCOBO nach wie vor Land in der Gegend, hatte es aber großteils an indigene Pächter vergeben. Barbie profitierte daher, wenngleich auf Umwegen, von den Aufbauarbeiten einer 1945 gescheiterten jüdischen Kolonie. Er selbst erzählt in seinen biografischen Notizen natürlich nichts über diese jüdische Vergangenheit, der Regenwald der Yungas wird in seiner Schilderung zum Ort des Vergessen-Dürfens:

Vor mir auf 2000 Metern Höhe und in einem wunderbaren Klima hatte ich nun das Sägewerk. […] Die Umgebung: Urwald weit und breit, abgeschnitten von der Welt, keine Zeitungen, kein Radio – nichts. Das war für mich der richtige Ort, um mich von den Strapazen der Kriegs- und Nachkriegsjahre zu erholen. […] Vor allem imponierte mir der Urwald, die Einsamkeit und die Ruhe, die ich gesucht hatte. Ich wandte mich gänzlich von der Vergangenheit ab und vergaß den Krieg.

In diesem Wald des Vergessens holen ihn aber andere Zeichen der Vergangenheit ein. Am Sägewerk wurden, seiner Schilderung nach, regelmäßig Baumstämme angeliefert, auf die große Hakenkreuze gemalt waren. Ihm wurde erklärt, dass fast alle seiner Arbeiter Anhänger der sozialistischen, national-revolutionären Bewegung seien, die Víctor Paz anführte, der bekanntermaßen 1943 mit Hitler geliebäugelt hatte. Als die jüdischen Eigentümer zum Kontrollbesuch kamen, wurden die Schmierereien, so erzählt es zumindest Barbie-Altmann, rasch mit einem nassen Tuch beseitigt. »Nach meiner Person, meiner Herkunft usw. fragte keiner.« Es kann so gewesen sein. Es kann aber auch so gewesen sein, dass Barbie sich gar nicht im Vergessen des Krieges verloren hat, sondern sich den Paz-Anhängern zu erkennen gegeben hat. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass er schon in den frühen Fünfzigerjahren gemeinsam mit den Kameraden in Chile und Argentinien Pläne für ein politisches Comeback schmiedete.

Juliana Ströbele-Gregor erinnert eine verstörende, zu den Hakenkreuzen auf den Baumstämmen spiegelbildliche Szene, die ebenfalls im Sägewerk in den Yungas und auch etwa zur gleichen Zeit spielt. Die Tochter des deutschen Botschafters in La Paz war dort als zahlender Gast mit ihrer Schulfreundin Ute Barbie:

Vater Altmann saß am Kopf des Tisches, nicht weit von mir entfernt. An einem der ersten Tage, als wir darauf warteten, dass das Essen ausgeteilt wurde, betrachtete ich das Besteck. Und plötzlich fiel mir dieser merkwürdige Adler auf dem Messergriff auf. Ich muss ihn wohl sehr lange und intensiv betrachtet haben, denn plötzlich sagte Herr Altmann etwas wie: »Das Messer hast du wohl mitgebracht.« Ich erinnere den scharfen Ton in seiner Stimme. Erschrocken erwiderte ich: »Nein, nein wir haben zu Hause nicht solch ein Besteck.« […] Altmann insistierte: »Doch, doch das Besteck hast du mitgebracht.« Sein Ton erschreckte mich sehr. Ich verstand nicht, warum er mich so scharf zurechtwies. Ich war verwirrt. Die Situation prägte sich tief ein.

Warum behauptet Barbie-Altmann, die Botschaftertochter hätte Besteck mit dem Reichsadler in die Yungas mitgebracht? Warum schiebt er ihr die Verantwortung für das mit einem nationalsozialistischen Symbol verzierte Messer zu? Gut geübte Einschüchterungspraxis, um zu verhindern, dass sie zu Hause etwas erzählt? Im Lichte dieser Erzählung wird jedenfalls wahrscheinlicher, dass Barbie-Altmann nicht ganz so unbeteiligt an den Hakenkreuzen auf den Baumstämmen war, wie er in seinen Memoiren vorgibt.

KLAUS BARBIE / DON KLAUS ALTMANN

Was sind also die Brechungsachsen, entlang derer man in den 1960er-Jahren, je nachdem, wie man das Bild kippt, den Kriegsverbrecher Klaus Barbie oder den Geschäftsmann Don Klaus Altmann zu sehen bekommt? Hervorgebracht wurden sie auf alle Fälle durch die historisch tiefe und systematische Verbundenheit deutscher Militärs und Unternehmer mit der bolivianischen Politik; durch das verstörende Neben- und Gegeneinander von jüdischen Geflüchteten, Altdeutschen und Nationalsozialisten im Exil; durch die dem Nationalsozialismus gegenüber schwankende bolivianische Politik, in der das Nationale und das Sozialistische weniger stark getrennt waren als im Post-Weltkriegseuropa. Dazu kommen Barbie-Altmanns von diversen Geheimdiensten unterstützte Verwirrspiele mit Namen und Funktionen. Er wurde in den 1950er- und 60er-Jahren von mehreren Geheimdiensten alimentiert (er arbeitete sowohl für den CIC als auch für den BND) und avancierte sukzessive zu einer zentralen Figur im bolivianischen Polizeiapparat. Seine Tätigkeiten, die von der Ausbildung von Geheimdienstmitarbeitern über Geldbeschaffung bis hin zu Waffendeals reichten, fanden regelmäßig unter dem Deckmantel von halbstaatlichen Handelsunternehmungen statt. Für die Sechziger- und frühen Siebzigerjahre sticht Klaus Barbie-Altmanns Geschäftstätigkeit für die Transmarítima Boliviana heraus, die bolivianische Handelsflotte, die es ihm erlaubte, in Lima eng mit dem ehemaligen SS-Obersturmführer Friedrich Schwend zusammenzuarbeiten, auf den wir schon in Zusammenhang mit Hans-Ulrich Rudels Geschäftsnetzwerk mit Vertretern des internationalen Rechtsextremismus gestoßen sind.

Aber was für eine Art Organisation war die Transmarítima Boliviana? Seit dem Salpeterkrieg gegen Chile Ende des 19. Jahrhunderts hatte Bolivien seinen Zugang zum Meer verloren und war so zu einem Binnenland ohne Küste geworden. Die Erinnerung an den schmerzhaften Verlust des Zugangs zum Pazifik und der Kampf um die Wiedererlangung eines solchen gehören seit damals zum identitätsstiftenden Selbstbild Boliviens, das durch national-politische Mythen und Rituale aufrechterhalten wird. Der verlorene Krieg und der Verlust der Küstengebiete werden von Politikern der verschiedensten Parteien als Schmach und erlittene Ungerechtigkeit inszeniert. 1963 erfand die bolivianische Regierung den »Tag des Meeres«, der bis heute mit großen Paraden in vielen Städten gefeiert wird. So halten beispielsweise Schulkinder als Matrosen verkleidet Paraden ab. Um den Anspruch zu unterstreichen, auch ohne Meereszugang weiterhin eine Seefahrernation zu sein, gründete das bolivianische Militär 1966 eine Marine und stationierte – mangels eines Hafens am Meer – ihre Schiffe einerseits im Titicacasee, dem riesigen See an der Grenze zu Peru in den Anden, 3800 Meter über dem Meeresspiegel; und andererseits im benachbarten Argentinien.

Ihr größtes Schiff ist heute der im argentinischen Hafen von Puerto de Rosario liegende Hochseefrachter Libertador Bolívar. Er fungiert als Schulschiff und ist in ständiger Bereitschaft, um zu gewährleisten, dass die Marine über seemännisch ausgebildete Mitglieder verfügt, falls das Land wieder Zugang zum Meer erhalten sollte. Die Seestreitkräfte umfassen heute etwa 1700 Soldaten, militärisch trainiert wird am Titicacasee.

1967 kam es dann im Rahmen der bolivianischen Cruzada al Mar (»Kreuzzug zum Meer«) zur Gründung der Hochseereederei Transmarítima Boliviana. Nach einer Spendenaktion, die immerhin umgerechnet 450 000 US-Dollar erbrachte, wurde die Gesellschaft offiziell gegründet. Zu 51 Prozent gehörte sie dem bolivianischen Staat und zu 49 Prozent privaten Investoren. Klaus Barbie-Altmann besaß fünf Prozent und wurde ihr Geschäftsführer. Kommerziell war dem Unternehmen, das – anders als den Einzahlenden vorgegaukelt worden war – Handelsschiffe nur charterte und keineswegs kaufte oder gar baute, kein Erfolg beschieden. Aber die Position als Geschäftsführer ermöglichte es Barbie-Altmann, mit Diplomatenpass zu reisen: nach Peru, Brasilien, Spanien, Portugal, Mexiko, Argentinien, die USA und 1970 und 1971 wahrscheinlich auch nach Hamburg, wo er noch im Februar 1971 seinen Freund Roberto Quintanilla treffen konnte.

Betrachtet man die verschiedenen Aktivitäten von Klaus Barbie-Altmann und versucht, die Erzählungen seiner Opfer und seiner Weggefährten miteinander in Einklang zu bringen – ändert man also nur den Blickwinkel –, verändert die Figur unter unseren Augen ihre Gestalt. Kippt man das Bild auf die eine Seite, erscheint eine monströse Figur: der Naziverbrecher, der Folterer, der unverbesserliche Antisemit und Kommunistenbekämpfer. Kippt man es auf die andere Seite, erscheint der freundliche, umgängliche Geschäftsmann, der verbindliche Staatsbürger, der liebevolle Vater. Sieht man eine Seite, lässt sich die andere nicht mehr klar erkennen. Aber damit einem Mann wie Barbie-Altmann der Trick gelingt, im hellen Tageslicht Boliviens zugleich für alle sichtbar und dennoch verborgen zu leben, muss seine Umwelt durch lange Übung schon darauf vorbereitet sein, gleichsam schielend die freundliche Seite des Don Klaus von der brutalen Seite des auch in Bolivien weiterhin an Folter und Unterdrückung beteiligten Klaus Barbie zu trennen. Im deutschbolivianischen Milieu und den komplizierten politischen Verhältnissen Boliviens fand der Kriegsverbrecher ein kongeniales Umfeld, das ihm half, als Don Klaus Altmann auch nach 1945 zugleich guter Bürger und menschenschindender Folterknecht zu sein, ohne dass dies von ihm oder von seinem Umfeld als Widerspruch wahrgenommen wurde.

KLAUS BARBIE ENTFÜHREN

Immer wieder taucht in biografischen Fragmenten zu Monika Ertl im Internet das Gerücht auf, sie wäre 1973 an einer versuchten Entführung von Klaus Barbie in Bolivien beteiligt gewesen. Régis Debray sagt, er sei sich nicht sicher, ob er selbst oder sie die Idee für die Entführung hatte, aber auch, dass die Klarsfelds den entscheidenden Hinweis auf Barbies Aufenthaltsort von Monika bekommen. Die Klarsfelds stellen das in ihren Memoiren anders dar. Sie haben, wie Simon Wiesenthal in Wien, die internationale Presse sehr genau verfolgt und verstreute Informationen über die Aufenthaltsorte von Naziverbrechern zusammengetragen. Viele waren in ihren jeweils neuen Heimaten recht bekannte Persönlichkeiten und häufig auch nicht allzu gut getarnt, wie auch die Barbies in La Paz. Durch internationale Pressebeobachtung konnte man einiges an Informationen zusammentragen, Informationen, die die offiziellen Behörden vorgaben, nicht zu haben, oder auch wirklich nicht hatten, weil ihre Ermittlungsmethoden zu lokal waren.

Belastbare Hinweise dafür, dass Monika an der Entführung operativ beteiligt gewesen wäre, sind aber unauffindbar. Der in der Aktion federführende Journalist und Politiker Gustavo Sánchez Salazar, der die Entführung detailliert schildert, gibt keinen Hinweis auf eine aktive Rolle Monikas. Gesichert ist, dass Salazar, Debray und Serge Klarsfeld einander getroffen haben. Davon gibt es ein Bild. Beate Klarsfeld sagt ebenfalls dezidiert, dass Monika nicht beteiligt war, sie aber eine sehr mutige Frau gewesen sei. Denn als sie nach dem Hamburger Attentat nach Bolivien zurückgekehrt sei, wusste sie, dass sie dies vermutlich nicht überleben würde. Als Mitglied der ELN-Führung war Monika aber sicher mit dem Kreis rund um Sánchez Salazar bekannt und die Aktionen von Beate Klarsfeld in La Paz Anfang der Siebzigerjahre hat sie ganz bestimmt verfolgt. Beate Klarsfeld reiste 1972 zusammen mit Ita-Rosa Halaunbrenner, deren Familie von Barbie in Lyon ermordet worden war, nach La Paz. Die beiden Frauen gaben Pressekonferenzen und ketteten sich vor dem Firmensitz der Transmarítima an eine Parkbank, um die wahre Identität von Klaus Altmann publik zu machen. Sie wollten durch Schaffung einer internationalen Öffentlichkeit Druck auf die bolivianische Regierung machen, die Barbie-Altmann protegierte. Als nichts geschah und Bolivien auf Auslieferungsgesuche seitens der französischen Regierung nicht reagierte, entstand der Plan, ihn per Flugzeug oder Auto über die chilenische Grenze zu bringen und von dort aus, mit Unterstützung der Regierung Allende, nach Frankreich auszuliefern. Serge Klarsfeld reiste dafür nach Bolivien. Der Plan verlief aber im Sand, nachdem das für die Entführung vorgesehene Fahrzeug nach einem Unfall nicht mehr zur Verfügung stand. Hinzu kam, dass die ELN zu dieser Zeit schon sehr ausgedünnt war und die Regierung Allende bereits kurz vor dem Putsch stand. Also blieb Barbie in La Paz, ironischerweise gut geschützt im Gefängnis San Pedro: Dort hatte ihn die Regierung Banzer wegen »Steuerproblemen« festgesetzt und damit vor der Auslieferung nach Frankreich gerettet.

DER NACHBAR, »MEIN GENERAL«

Das Verhältnis von Hans und Monika Ertl zu Hugo Banzer erfordert ebenfalls einen zweiten Blick. Dass der Diktator Ertls Nachbar in der Chiquitanía war, wurde bereits geschildert. Wechselseitige Besuche unter Nachbarn, eine gemeinsame Liebe zum Film, das freundschaftliche Du und Ertls Anrede von Hugo Banzer mit dem Titel »Mein General« zeichnen das Bild einer durch Autoritätsverliebtheit geprägten Männerfreundschaft. Trotz dieser Freundschaft sah sich Hans Ertl nicht dazu in der Lage, Banzer nach dem Grab seiner Tochter zu fragen. Monikas Schwestern konnten das genauso wenig nachvollziehen wie die unverbrüchliche Loyalität ihres Vaters gegenüber dem Diktator.

Hans Ertl hat sich zeitlebens als Opfer einer tragischen Verstrickung gesehen. Er sei »unverschuldet in das Mahlwerk südamerikanischer Guerillero-Politik« geraten. »Haus und bewegliche Habe in La Paz, sowie sämtliche Tagbücher, Fotos und Filme aus 30 Jahren Berufsarbeit [seien] der Beschlagnahme verfallen«. Nach seinem Umzug in die Wildnis mit Burgl Möller waren seine Töchter in La Paz geblieben, ein Großteil seiner Unterlagen offenbar auch. Es war freilich keine anonyme Macht, die das Ertl’sche Anwesen im Stadtteil Sopocachi, in der Adela Zamudio 11, ausgeräumt hat, sondern es war Banzers Polizeidienst, der dort die Spuren der ELN sichern wollte. Schiebt er die Verantwortung für den Übergriff auf eine anonyme südamerikanische Politik, erfolgt der Dank für die Rückgabe ad personam:

Seine Exzellenz Monseñor Eduard Bösl aber hat darüber hinaus sein ganzes diplomatisches Geschick und seine Autorität als Bischof eingesetzt, um beim Ministerpräsidenten Boliviens General Hugo Banzer-Suarez, die Freigabe meiner Kriegstagebuch-Notizen und die Feldpostbriefe an meine erste Frau Relly zu erwirken, die mir im Zusammenhang mit der Guerillero-Tätigkeit meiner Tochter Monika in meinem Haus in La Paz beschlagnahmt wurden.

Diese Bemerkungen stammen aus den Vor- und Nachworten von Ertls autobiografischen Schriften. Das autoritäre Regime Banzer wird in diesen immer wieder als positives Beispiel der nur angeblich demokratischen Bonner Republik gegenübergestellt. Programmatisch endet der 1981 geschriebene Teil über die Jahre als Kriegsberichterstatter: »Auf den wirklichen Frieden in Einheit und Freiheit aber warten wir Deutsche heute noch.« Lieber ein guter Diktator als eine schlechte Demokratie.

Hans Ertl war mit seiner Wertschätzung des autoritären Putschisten kein Einzelfall in seinem Milieu. Banzer konnte mit der Unterstützung der deutschen Wirtschaftseliten rechnen. In Bolivien wurde Banzer von der sogenannten nueva rosca (»die neue Oligarchie«) unterstützt. Industrielle und Unternehmer fürchteten Verstaatlichung und bürgerkriegsähnliche Zustände, so auch die deutsch-bolivianischen Geschäftsleute. Es ist dokumentiert, dass insbesondere die deutsche Kolonie in Santa Cruz Hugo Banzers Putsch 1971 direkt finanziell unterstützt hat.

In seiner Biografie El dictador elegido (Der gewählte Diktator) fasst Martín Sivak die Laufbahn Banzers bis zu seiner Machtübernahme 1971 folgendermaßen zusammen:

Mit 13 Jahren und 1,50m Körpergröße, auf den Namen Huguito hörend, war er ein Fan der Hitler-Wehrmacht; als Jugendlicher internalisierte er den Corpsgeist des Militärs; als 25-jähriger Militärausbildner kämpfte er gegen die Revol...

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Titel

- Inhalt

- VORSPANN

- NAHAUFNAHMEN

- RÜCKBLENDEN

- ZOOM IN

- SCHWENKS

- SCHLUSSBILDER

- Dank

- Literatur

- Die wichtigsten Personen

- Abbildungsverzeichnis

- Impressum