- 330 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

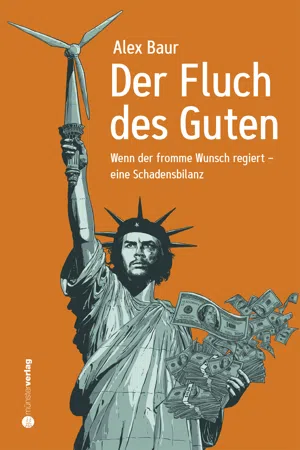

Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Dienstreise von Papst Franziksus nach Lampedusa, Ground Zero in Nagasaki, Che Guevaras Reise nach Guatemala, dem Song "Imagine" von John Lennon und der NGO-Kampagne gegen eine Kupfermine in Zambia? Auf den ersten Blick kaum. Sehr wohl gibt es aber einen gemeinsamen Nenner. Der langjährige Reporter Alex Baur (NZZ, Stern, GEO) ist auf seinen Recherchen immer wieder auf Geschichten gestossen, bei denen im Namen der vermeintlich guten Sache tödliche Dummheiten und Verbrechen begangen wurden. Mit scharfem Blick und spitzer Feder bringt er diese verborgenen und verdrängten Geschichten hinter den Geschichten ans Licht.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Der Fluch des Guten von Alex Baur im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sprachen & Linguistik & Journalismus. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Thema

JournalismusLawfare

»Niemand schafft grösseres Unrecht als der,

der es in der Form des Rechts begeht«.

der es in der Form des Rechts begeht«.

Mit dem Fall Sperisen wollte die Genfer Justiz der Welt zeigen, wie man für Recht und Ordnung sorgt. Doch was als Pilotprozess für eine internationale Strafverfolgung unter dem Schirm der UNO inszeniert wurde, entpuppt sich als politisch motiviertes Justizverbrechen. Fünf Jahre lang vegetierte Erwin Sperisen, der ehemalige Polizeichef von Guatemala, in einem Genfer Untersuchungsgefängnis – unschuldig und ohne rechtskräftiges Urteil – bis das Schweizerische Bundesgericht schliesslich seine Freilassung anordnete. Der Fall wirft ein grelles Licht auf den systematischen Missbrauch der Justiz für politische Zwecke, der namentlich in Lateinamerika epidemische Züge angenommen hat. Wo einst grimmige Generäle Dissidenten mit roher Gewalt in die Kerker warfen, erledigen heute elegant gekleidete Juristen unter dem Applaus der internationalen Gemeinschaft mit legalistischen Tricks und kafkaesken Prozessen die Drecksarbeit.

Die Genfer Konfusion

Am 31. August 2012 verhaftet ein bis auf die Zähne bewaffnetes Kommando der Kantonspolizei Genf auf dem Parkplatz eines Supermarktes Erwin Sperisen. Der 42jährige Mann lässt sich widerstandslos abführen. Seine verstörte Ehefrau Elisabeth bleibt allein auf dem Parkplatz zurück. Im ersten Schock hat sie an eine Entführung geglaubt. In Guatemala, wo das Paar vor seinem Umzug nach Genf gelebt hatte, wäre dies der naheliegendste Gedanke gewesen. Aber hier in der friedlichen Schweiz?

Als Elisabeth Sperisen sich endlich gewahr wird, dass es Polizisten waren, die ihren Gatten mit Waffengewalt abgeführt haben, fällt ihr ein Stein vom Herzen. Es musste sich um ein Missverständnis handeln, das sich bald klären würde. In Genf, der gefühlten Welthauptstadt des Friedens und der Menschenrechte – nein, hier werden Menschen nicht auf offener Strasse entführt oder grundlos verhaftet. Hier herrscht Recht und Ordnung.

Doch es war kein Missverständnis, sondern eine von langer Hand geplante Aktion des Genfer Staatsanwaltes Yves Bertossa. Während fünf Jahren sollte sie ihren Gatten nur noch einmal pro Woche für eine Stunde unter strenger Bewachung sehen. Seine drei Kinder mussten sich daran gewöhnen, ohne ihren Vater aufzuwachsen, der ein mutmasslicher Massenmörder war.

Der Tatverdacht war gravierend. Als politischer Chef der Policía Nacional Civil (PNC) von Guatemala soll Erwin Sperisen die aussergerichtliche Hinrichtung von sieben Häftlingen angeordnet haben. Sperisen, so war in den Medien zu lesen, soll eine eigentliche Politik der »sozialen Säuberung« betrieben haben. Folter und Exekution von vermeintlichen oder tatsächlichen Delinquenten seien systematisch geplant und angeordnet worden. Es gab sogar Zeugen, die behaupteten, der Polizeichef hätte persönlich an Foltersessionen teilgenommen und Häftlinge erschossen.

Die Polizei von Guatemala hat fürwahr keinen guten Ruf. Die Anschuldigungen waren ernst zu nehmen, stammten sie doch von einer internationalen Untersuchungskommission, der CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala). Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen sollte die CICIG der grassierenden Korruption und der Rechtlosigkeit ein Ende bereiten, welche ein drei Jahrzehnte dauernder Guerilla-Krieg (1960 bis 1996) in Guatemala hinterlassen hatte. Die meisten Ermittler stammten aus Spanien und aus der lateinamerikanischen Nachbarschaft. Finanziert werden die internationalen Ermittler hauptsächlich von den USA und zu einem kleineren Teil von Kanada, Norwegen, Schweden sowie der Schweiz.

Die gewählte Regierung von Óscar Berger (2004–2008), der auch Erwin Sperisen angehörte, hatte die internationale Organisation 2007 selber ins Land gerufen. Als ein Jahr später in Guatemala eine linke Regierung an die Macht kam, setzte sie die internationalen Juristen umgehend auf die Vertreter der rechten Vorgängerin an. 2010 stellte die CICIG fünf Spitzenleute der Regierung Berger unter Mordanklage: Carlos Vielmann (Innenminister), Javier Fiueroa (operativer Chef der Kriminalpolizei), Alejandro Giammattei (Chef Strafvollzug) und dessen Stellvertreter Mario García Frech – sowie Erwin Sperisen, den politischen Chef der Polizei. Sie alle sollen sich auf höchster Regierungsebene zu einem Mordkomplott verschworen haben.

Gegenstand des CICIG-Verfahrens war eine Gefängnisrazzia in Guatemala Stadt im September 2006. Sieben Häftlinge wurden bei der Aktion erschossen. In den guatemaltekischen Medien wurde die Razzia damals einhellig als Erfolg im Kampf gegen das organisierte Verbrechen gewürdigt. An den Toten schien sich kaum jemand aufzuhalten. Gemäss offizieller Version waren die sieben Häftlinge in einem Feuergefecht gefallen. Doch etliche Indizien sprechen zumindest in einzelnen Fällen für gezielte Exekutionen. Bei den Ordnungskräften gab es keine Verletzten, die sieben Gefangenen dagegen starben alle auf der Stelle. Das erscheint umso seltsamer, als die Staatsanwaltschaft Feuerwaffen und Handgranaten neben den Leichen fand. Der Verdacht einer Inszenierung liegt nahe.

Tatsächlich erscheinen die ersten Ermittlungen der guatemaltekischen Staatsanwälte, gemäss der die Häftlinge beim Schusswechsel getötet wurden, alles andere als überzeugend. Dabei waren sie bei der Gefängnisrazzia von Anfang an mit von der Partie und kurz nach der Schiesserei vor Ort. Doch die Spurensicherung und die Obduktion der Leichen erwiesen sich als liederlich, die protokollierten Zeugenaussagen wiesen Widersprüche auf. Immerhin gab es Fotos der Leichen, von lausiger Qualität zwar. Doch diese zeigen Schusswunden, die schlecht zu einem Kampf passten – sehr wohl aber zu Exekutionen. Druckstellen an den Handgelenken eines Getöteten deuten darauf hin, dass er vor seinem Tod gefesselt worden war.

Die sieben Toten, allen voran der kolumbianische Narco Jorge Batres und der Gangster Luis Zepeda, gehörten zur Führungsriege von El Pavón. Dass man sie gezielt eliminiert hatte, um langfristig die Kontrolle über den Knast zu gewinnen, würde Sinn machen. Es würde auch zum Bericht des UNO-Gesandten Philip Alston passen, der schon vor dem Fall El Pavón Gerüchte über »aussergerichtliche Exekutionen« rapportierte. Der Kampf gegen die Kriminalität ist das wichtigste Wahlversprechen von Óscar Berger gewesen. Wollte die Regierung das Verbrechen mit Verbrechen bekämpfen?

Ein klarer Fall, würde man meinen. Zumindest auf den ersten Blick.

2010 schloss die CICIG ihre Untersuchungen zum Fall El Pavón ab. Vollzugschef Giammattei und sein Stellvertreter García Frech wurden in Guatemala verhaftet und vor Gericht gestellt. Zugleich ergingen Rechtshilfegesuche nach Spanien, Österreich und in die Schweiz. Der vormalige Innenminister Vielmann lebte inzwischen in Madrid. Da er auch die spanische Staatsbürgerschaft besitzt, konnte er nicht nach Guatemala ausgeliefert werden. Das gleiche galt für den ehemalige Polizeichef Sperisen, der mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Genf lebte und dank seiner Vorfahren einen Schweizer Pass besitzt. Kommandant Figueroa schliesslich konnte nicht in seine Heimat überstellt werden, weil er in Österreich politisches Asyl beantragt hatte. Doch in diesem Fall sollten sie alle nicht ungestraft davonkommen. Die internationale Gemeinschaft scheute keinen Aufwand, um der Welt zu zeigen: Für Mörder in Uniform gibt es keinen sicheren Hafen mehr auf diesem Planeten.

Seit der ersten Genfer Konvention (1864) gibt es Bestrebungen, politische Verbrechen international zu verfolgen. Vorweg ging es um die Rechte von Kriegsgefangenen und den Bann besonders grausamer Waffen. Mit den Nürnberger Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Völkerrecht auf den Schutz der Zivilbevölkerung ausgeweitet. Die Prozesse um den Fall Pavón, die simultan in Guatemala, Spanien, Österreich und in der Schweiz angestrengt wurden, gingen noch einen Schritt weiter: Auch die Verletzung von Menschenrechten in Friedenszeiten soll international geahndet werden. Eine zentrale Rolle spielte dabei ein global verflochtenes Netzwerk von Anwälten, NGO-Aktivisten und Politikern, die auf beiden Seiten des Atlantiks gehörig Druck machten.

Die Aussichten auf einen Erfolg schienen gut, anfänglich zumindest. Es gab Zeugen, welche die Angeschuldigten belasteten und von Prozess zu Prozess um die halbe Welt geflogen wurden. Der Aufwand war enorm. An Geld und Anwälten mangelte es fürwahr nie. Trotzdem verlor die vermeintlich klare Anklage im Laufe der Jahre, gleich einer ausgetrockneten Sandburg im Wind, zusehends alle Konturen, bis am Schluss gar nichts mehr erkennbar war.

Zuerst erfolgten die Freisprüche von Vollzugschef Giammattei und seinem Stellvertreter García Frech in Guatemala. Danach wurde Polizeikommandant Figueroa in Österreich von Schuld und Strafe freigesprochen und schliesslich auch noch Innenminister Vielmann in Spanien. Es war nicht so, dass man einen Verdacht nicht hinreichend beweisen konnte, so, dass man sich im Zweifel für den Angeklagten entschied. Die vermeintlichen Beweise wurden widerlegt, die Aussagen sämtlicher Kronzeugen erwiesen sich als widersprüchlich, ja oft als geradezu abstrus. Nach einem halben Jahrzehnt des Prozessierens blieb nur noch ein einziger Verschwörer übrig: Erwin Sperisen in Genf.

Für eine Verschwörung braucht es aber immer mindestens zwei. Doch ein zweiter Akteur war weit und breit nicht mehr in Sicht. Hatte sich Sperisen etwa mit sich selber verschworen? Eine Schizophrenie wurde bei ihm nie geltend gemacht. Doch die Genfer wollten Sperisen, der seit Jahren in Untersuchungshaft sass, nicht laufen lassen. Also verurteilten die Richter die vier Abwesenden kurzerhand gleich mit Erwin Sperisen – ohne dass sie in Genf formell angeklagt worden wären, ohne dass sie sich gegen den Mordvorwurf hätten verteidigen können, und obwohl sie in der gleichen Sache in Guatemala, Österreich und Spanien längst freigesprochen worden waren.

Etwas Vergleichbares hatte es in der Schweiz zuvor nie gegeben. Das Verfahren war eine Farce, wie man sie sich vielleicht irgendwo in der Dritten Welt hätte vorstellen können, aber bitte doch nicht mitten in Europa. Welchen Tatbeitrag Erwin Sperisen konkret geleistet haben soll, ging aus keinem der Urteile hervor – irgendwie soll er irgendwann mit irgendwem einen Mordplan ausgeheckt haben. Anfänglich wurde Sperisen beschuldigt, Gefangene persönlich hingerichtet zu haben; im Laufe des Prozesses wurde die Anklage dahingehend geändert, dass er bloss im Hintergrund gewirkt hätte; am Schluss warf ihm der Staatsanwalt sogar nur noch vor, den im Ausland längst freigesprochenen angeblichen Täter nicht bei seinem blutigen Handwerk gehindert zu haben.

Am 26. September 2017, auf den Tag genau elf Jahre nach der Razzia von El Pavón, bereitete das Schweizerische Bundesgericht dem Trauerspiel ein vorläufiges Ende und verfügte die sofortige Freilassung von Erwin Sperisen. Fünf Jahre, drei Wochen und einen Tag lang hatte der Familienvater und ehemalige Polizeichef in Untersuchungshaft vegetiert, eingesperrt während 23 Stunden am Tag in einer 9,4 Quadratmeter kleinen Isolationszelle, ohne rechtsgültiges Urteil, also unschuldig.

Der bleiche Mann mit dem zerzausten Vollbart, die wässrigen Augen unsicher im Sonnenlicht blinzelnd, die zittrigen Hände nach Halt suchend, der im Herbst 2017 vor laufenden TV-Kameras das Untersuchungsgefängnis Champ-Dollon hinter sich liess, er war nur noch ein Schatten seiner selbst. Und manch einem schwante: Das Staatsverbrechen wurde nicht irgendwo im fernen Guatemala begangen, sondern hier, in Genf – im Namen der Menschenrechte.

Welch eine Symbolik. Genf versteht sich als Wiege der Menschenrechte. Vom Reformator Jean Calvin über den Humanisten Jean-Jacques Rousseau bis zu Henry Dunant, dem Vater des Roten Kreuzes, hat die Stadt einige Figuren von Weltformat hervorgebracht. Seit der Gründung des Roten Kreuzes (1863) und des Völkerbundes (1920) hat Genf immer wieder internationale Friedenskonferenzen beherbergt. Verschiedene Ableger der UNO – der Menschenrechtsrat, die Weltarbeitsorganisation (ILO), die Welthandelsorganisation (WTO), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) – sind hier domiziliert. Doch just in Genf wurden die einfachsten Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit mit den Füssen getreten. Gemäss dem Urteil des Bundesgerichtes von 2017 hatten sich die Juristen so ziemlich über jeden rechtsstaatlichen Grundsatz hinweggesetzt; vom Anklageprinzip über das Willkürverbot bis zum rechtlichen Gehör.

Der Fall Sperisen war als Pilotprozess konzipiert, der in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Es war der Startschuss für ein Projekt, an dem in Genf hinter den Kulissen seit Jahren und auf allen möglichen Ebenen gewerkelt wird: Eine Art globale Staatsanwaltschaft unter dem Schirm der UNO, die politische Kapitalverbrechen rund um den Erdball verfolgt und die Täter hinter Gitter bringt. Tatsächlich hat der Sperisen-Prozess in seltener Deutlichkeit die Zerbrechlichkeit der Justiz aufgezeigt – und die Grenzen der internationalen Gerichtsbarkeit.

Staatsanwalt Yves Bertossa und seine Gehilfen wollten von ihren Büros aus im fernen Zentralamerika für Recht und Ordnung sorgen. Obwohl sie noch nie einen Fuss nach Guatemala gesetzt hatten, glaubten die Genfer Juristen das Land besser zu kennen als die Guatemalteken. Der Polizeichef einer Bananenrepublik14, mögen sie sich gesagt haben, ist niemals unschuldig. Doch die Genfer Juristen haben sich geirrt. Statt zu urteilen, liessen sie sich von ihren Vorurteilen leiten. »Die Bananenrepublik liegt nicht in den Tropen«, konstatierte der Genfer Parlamentarier und Poleizeibrigadier Thierry Cerutti nach dem Verdikt des Bundesgerichtes, »sondern am Rand der Alpen.« Wegen Beleidigung der Justiz wurde Cerutti in der Folge vom Genfer Staatsrat zum Unterbrigadier degradiert, was man allerdings auch als Bestätigung seiner Aussage verstehen kann.

Im Fall Sperisen geht es nicht bloss um einen Verdächtigen, der nach fünf Jahren halt in dubio pro reo freigelassen werden musste, weil es für einen Schuldspruch nicht reichte. Staatsanwalt Yves Bertossa musste schon früh erkannt haben, dass auf seine Zeugen kein Verlass war. Doch Bertossa wollte ein Exempel statuieren, koste es was es wolle. Also blendete er einfach aus, was nicht ins Konzept passte. Wenn eine Anklagethese zusammenbrach, bastelte er sich aus den Trümmern einfach eine neue. Und, vielleicht das Schlimmste: Es war keiner da, der ihn bremste. Die Gerichte schützten Bertossas Machenschaften jahrelang über verschiedene Instanzen.

Staatsanwälte, die sich heillos in einen Fall verbissen haben, gibt es immer wieder mal. Am Anfang waren die Richter vielleicht im Glauben, etwas Gutes zu tun, als sie beide Augen zudrückten und Bertossa deckten. Irgendwann mussten aber auch sie erkannt haben, dass nichts aufging und dass sie sich gerade an einem Justizverbrechen beteiligten. Doch zu diesem Zeitpunkt war es wohl zu spät, gab es kein Zurück mehr. Die Schmach, ein kapitales Fehlurteil einzugestehen, die Angst vor dem Gesichtsverlust waren einfach zu gross. Am Schluss ging es den Involvierten offenkundig nur noch darum, die eigene Haut zu retten.

Die fatale Gruppendynamik allein erklärt die Justizfarce von Genf allerdings nicht. Dahinter steckt ein Phänomen, welches insbesondere in Lateinamerika epidemische Züge angenommen hat und unter dem Begriff Lawfare bekannt ist. Gemeint ist mit dieser Wortschöpfung aus »law« (Gesetz) und »warfare« (Kriegszug) der Missbrauch der Justiz für den politischen Kampf. Durch eine manipulative und exzessive Auslegung von Rechtsnomen wird das Gesetz zur politischen Waffe pervertiert. Das Hauptziel ist nicht unbedingt ein abschliessendes Urteil, sondern oft das Verfahren an sich. Möglich lange andauernde und ausufernde Prozesse sollen den politischen Gegner finanziell ausbluten,...

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Titel

- Impressum

- Inhaltsverzeichnis

- Was ist und was sein sollte

- Der Fluch des Guten

- Das atomare Paradox

- Lawfare

- Chinochet

- Gute Nachrichten aus Afrika

- Fromme und Frömmler

- Danksagung

- Über den Autor