![]()

II. Der Krieg im Osten

Pro Patria mori melior est, quam pro salute propria.

Es ist besser, für das Vaterland als für das eigene Wohl zu sterben.

Alfons, 9. November 1942

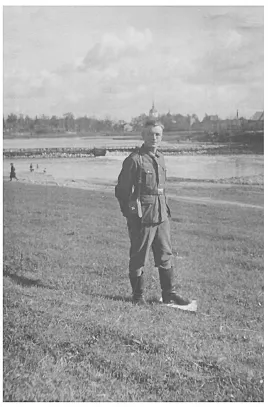

Abb. 13: Beim Reichsarbeitsdienst (= RAD) – Alfons erster von links.

Ob Alfons den Kapuzinerorden freiwillig verließ, um in den Krieg zu ziehen, oder ob er einberufen wurde, ist den Briefen nicht zweifelsfrei zu entnehmen. Sein Enthusiasmus könnte immerhin darauf hindeuten, dass er sich freiwillig gemeldet hatte. So schreibt er im Brief vom 8. Dezember 1943, dass er »voller Begeisterung« und »Idealismus« in den Krieg zog. Vielleicht wollte er wie seine Brüder, die bereits an der Front waren, seinen Beitrag zum Krieg leisten. Möglicherweise wurde er wie so viele andere auch von der Kriegsbegeisterung mitgerissen. Aber es ist genauso möglich, dass Alfons über die allgemeine Einberufung zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Der dritte Absatz des geheimen Zusatzprotokolls des Konkordats von 1933 zwischen dem deutschen Staat und dem Vatikan hätte wohl auch für ihn gegolten:

»(c) Die übrigen Kleriker in sacris oder Ordensleute, die noch nicht Priester sind, sind dem Sanitätsdienst zuzuteilen. Dasselbe soll im Rahmen des Möglichen mit den unter a) erwähnten Priesteramtskandidaten geschehen, die noch nicht die höheren Weihen erhalten haben.«12

Mit Gewissheit wissen wir nur, dass er am 8. Dezember 1939 seinen »Feststellungsbefehl« erhielt. Ungeachtet dieser Frage zog er gerne und frohen Mutes in den Krieg. Dem Ideal, das Wohl des Vaterlandes über das eigene Leben zu stellen, begegnet man in vielen seiner Briefe. Das eingangs angeführte Zitat steht sinnbildlich für Alfons’ (einmal mehr) zerrissene Persönlichkeit, der es auch in dieser Angelegenheit scheinbar problemlos gelingt, die unüberbrückbare Kluft zwischen christlichen und nationalsozialistischen Idealen zu überwinden. Allerdings sollten wir uns auch hier vor voreiligen Urteilen hüten, denn mit Alfons befinden sich weite Teile der Gesellschaft im Kriegstaumel – nicht zuletzt auch Geistliche. Ein Pfarrer drückte sich 1941 beispielsweise auffällig ähnlich wie mein Großvater aus:

»Wir alle, die wir den schwarzen Rock des Theologen vertauscht haben mit dem Soldatenkleid, wir sind ja so froh, daß auch wir dabei sein dürfen […]«13

Die folgenden Briefausschnitte beleuchten Alfons’ Stationen im Osten bis zu seiner Gefangenschaft. Er wurde mehrmals versetzt, war sowohl in Russland als auch in Lettland im Einsatz und übte unterschiedliche Tätigkeiten im Bereich des Sanitätswesens aus. Historisch interessant ist dabei, zu sehen, wie er als einfacher Soldat den jeweiligen Kriegsabschnitt wahrnahm und bewertete.

Die deutsche Offensive, auch bekannt als »Unternehmen Barbarossa«, begann am 22. Juni 1941 mit dem Vormarsch von 121 deutschen Divisionen auf einer 2130 km langen Front zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer. Die gewaltige Streitmacht bestand aus drei Millionen Soldaten, die in drei Heeresgruppen aufgeteilt war: Nord, Mitte und Süd. Das Deutsche Reich hatte mit der Sowjetunion im August 1939 zwar einen Nichtangriffspakt geschlossen, doch Hitler setzte sich darüber hinweg, um »Lebensraum im Osten« zu erobern, die Ressourcen in Russland zu sichern und nicht zuletzt um den ideologischen Feind zu vernichten.14 Die Feldzüge im Osten verliefen zunächst schnell und überaus erfolgreich. Man marschierte mit der Erwartung in Russland ein, Moskau noch vor Weihnachten 1941 in deutscher Hand zu halten – zumal man zu Recht glaubte, den »Iwan« aufgrund der Vereinbarung von 1939 unvorbereitet anzutreffen.

Station 1: Porchow, Russland (17.12.1941–11.12.1943)

Durch die Feldpostnummer 03032 konnte ich ermitteln, dass der Gefreite Stopp der 16. Armee der Heeresgruppe Nord zugeordnet worden war, und zwar im Stab der Armee-Sanitäts-Abteilung 572 im Bereich der Pathologie unter der Leitung von Professor Dr. Arthur Schulz.

Die 16. Armee wurde am 22. Oktober 1939 aufgestellt und war im Abschnitt von Leningrad bis Newel im Einsatz.15 Die Briefe setzen Mitte Dezember 1941 ein, erwähnen jedoch den raschen Vormarsch mit keinem Wort. Alfons berichtet in den frühen Briefen, dass er hoch im Norden Russlands im Einsatz sei und zwar an einem Ort mit Anfangsbuchstaben »P«, in dessen Fluss er manchmal baden gehe. Da die Briefe zensiert wurden und die Soldaten der Schweigepflicht unterlagen, wurden den Angehörigen keine relevanten Informationen und Details über Orte, Personen oder Ereignisse des Krieges mitgeteilt. In einem späteren Brief (vom 25.6.1944) und nach seiner Versetzung verrät er jedoch den Ort: »Als Neuigkeit teile ich mit, daß wir einen neuen Chef bekommen, den ich kenne von Porchow her.«

Abb. 14: Fluss Schelon in Porchow.

Die Aussage wird von einer Fotografie bestätigt: Alfons posiert auf einer leicht abschüssigen Wiese, an deren Fuß ein Fluss zu erkennen ist. Im

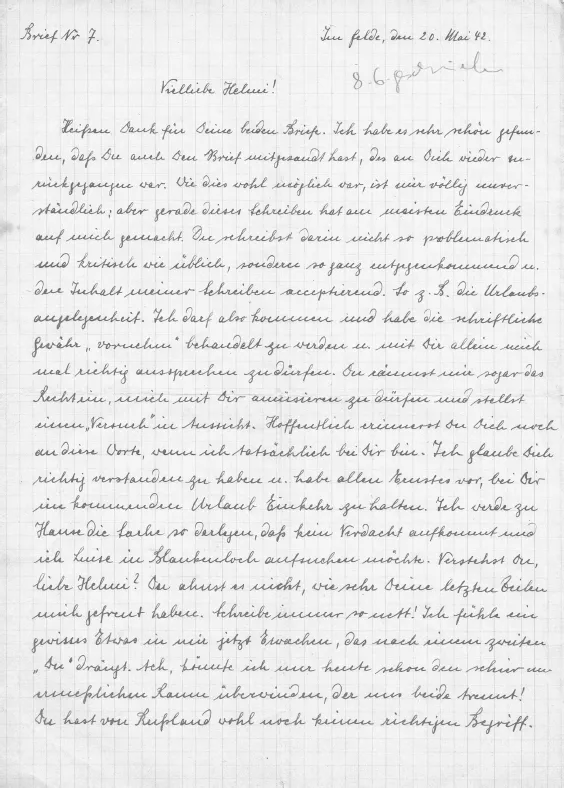

Abb. 15 a/b: Handschriftlicher Brief vom 20. Mai 1942.

Hintergrund zeichnet sich deutlich erkennbar die markante, mittelalterliche Verteidigungsmauer von Porchow ab, die heute noch teilweise erhalten ist.

16 Damit ist klar, dass es sich um den Fluss Schelon handelt, an dem die Stadt Porchow liegt, und der in den Ilmensee mündet. Porchow ist ca. 300 km von Leningrad entfernt (

Karte 1). Die Stadt wurde am 11. Juli 1941 von den deutschen Truppen besetzt und am 26. Februar 1944 von den Truppen der Leningrader Front der Roten Armee im Rahmen der Leningrader-Nowgoroder Operation zurückerobert.

Alfons bietet in einigen Briefen kurze Beschreibungen seines Einsatzgebietes und persönliche Impressionen und Einschätzungen. Dabei wird man allenthalben mit der Überheblichkeit der deutschen Eroberer und der Ideologie des Nationalsozialismus konfrontiert.

20. Mai 1942

[…] Ich würde auf die Dauer krank werden hier, allein von dem Anblick dieser primitiven Verhältnisse. Was man um sich herum sieht, sind entweder elende Holzbuden voller Ungeziefer oder zerschossene Steinbauten, unvorstellbar schlechte Straßen, auf denen sich zerlumpte und bettelnde Menschen tummeln, Marktplätze, wo russische Kaufleute ihr Altmaterial anpreisen für eßbare Tauschwaren oder Schnaps, oder Rauchwaren. Man vermisst jede Kulturstätte wie Kino, Theater, Café, Kaufhaus, Gastwirtschaft und dergleichen. Einfach unbeschreiblich. Selbst mit Russinnen mag man sich nicht abgeben, weil der Umgang mit Ihnen Gefahren an Infektionen und Unreinlichkeit in sich birgt. Das solltest du mal sehen und erleben müssen. Da schwillt einem die Zornesader, wenn man bedenkt, daß dieses Volk uns eine andere, bessere Kultur bringen wollte. Namenloses Elend hätte es über uns gebracht. Aber der Sommer wird sie kleinkriegen. […]

Die Soldaten konnten mit dem deutschen Geld wenig anfangen, denn es besaß in Russland keinen Wert. Alfons bezahlte daher den Schneider mit 1/4 Liter Schnaps und einer Schachtel Zigaretten (Brief vom 12.5.1943) oder die Eierfrau mit einem 3/4 Liter Schnaps für 40 Eier (Brief vom 1.8.1943); er tauschte Hausschlappen für eine halbe Flasche Schnaps (Brief vom 5.1.1943) oder Milch gegen Tabak (Brief vom 2.2.1943) ein.

Alfons bemängelt, dass es in Russland kein modernes System für Strom gäbe, und dass die Sauberkeit zu wünschen übrigließe – u. a. bei den russischen Friedhöfen (Brief vom 9.5.1943). Er hat dabei offenbar übersehen, dass es sich um besetztes Kriegsgebiet handelte. Und wie wir heute wissen: Schon kurze Zeit später wird es in seiner Heimat kaum besser aussehen.

1. März 1943

[…] Unsere Elektrizität ist das Erzeugnis und die Geburt zweier Dampfmaschinen – für den ganzen Ort. Sowas musst Du Dir variiert vorstellen. Die Russen stehen mit den Kücken auf und gehen mit ihnen zu Bett. Licht brauchen sie keins. Zustände sind das, wie im alten Karthago! […]

Die klimatischen Verhältnisse waren für Alfons sehr zermürbend: im Sommer sei es tropisch (Brief vom 26.6.1943), im Herbst oft neblig und dunkel mit rauer Luft. Im Sommer dunkelt es um 19 Uhr (Brief vom 28.8.; 1.9.1943), im Winter um 15 Uhr und vor 7 Uhr morgens wird es nicht hell (Brief vom 16.11.1943). Temperaturen von bis zu minus 40 °Celsius gehören zum Alltag. Dann taut im Frühling alles auf und die Dreckperiode mit viel Schlamm beginnt; das Marschieren wird erschwert, weil Schlamm in die Stiefel eindringt und Pferde und Panzer darin steckenbleiben.

Die Arbeit in der Pathologie

In Porchow arbeitete Alfons unter Professor Dr. Arthur Schulz im Bereich der Pathologie. Einzelheiten seiner Arbeit erwähnt er nicht, da er über sie nicht berichten durfte (Brief vom 23.9.1943). Doch die verstreuten Hinweise in den diversen Briefen ergeben doch zumindest einen groben Eindruck von seinem Alltag.

Sein Arbeitsplatz war unter anderem die sogenannte »kalte Küche«, wo nicht operiert, sondern mit Toten gearbeitet wurde (Brief vom 12., 26. und 30.1.1943). Er half dort bei Obduktionen und beim Ausstopfen der Kopfhöhlen (Brief vom 5.10.1943). Präparate wurden hergestellt (Brief vom 18.10.1943) und ausgewertet (Brief vom 31.12.1942). Hauptsächlich war Alfons aber als Schreiber tätig und tippte für beinahe jeden Vorgang vierseitige Berichte.

Diese Arbeiten verrichtete er in einem Team bestehend aus Unteroffizier Josef Gruber, dem Geistlichen Dr. Freund, der 19-jährigen russischen Medizinstudentin Lydia, dem Handelslehrer Hans Stahl und dem Stabsarzt Soostmeyer.

12. Januar 1943

[Lydia …] darf zukünftig mitgehen in die kalte Küche, damit sie für ihr weiteres Studium was lernt. […] So starten wir denn von jetzt an immer zu zweit in der Frühe. Ich bin nur mal gespannt, ob ihr nicht schlecht wird. Sie ist sehr blutrünstig. Für meine Frau wäre das kein Handwerk, das weiß ich genau. Ihr würde es die ganze Sprache verschlagen, müsste sie nur mal sehen, was ihr Mann alles tut. Aber man gewöhnt sich an alles. […]

Am besten verstand er sich mit Dr. Freund und auch Soostmeyer sei ein netter, wenngleich eher schüchterner Typ, der nur nicht die Richtige finde (Brief vom 18.1.1944); über Gruber regte er sich hingegen auf. Gruber versuche mit ihm, »den Bolandi« zu machen (= jemand, der lästige Arbeiten ohne Widerspruch erledigt; Brief vom 4.10.1943). Zudem sei Gruber eingebildet und habe kein Verständnis für die »hohe Sitte«. Auch sei er ein Alleswisser und Egoist, immer am Stänkern (Brief vom 25.11.1943). Stahl sei wiederum ein »solider«, »nicht überheblicher Kerl«, der Alfons immer auf ein Stück Kuchen und eine Zigarre einlade. Somit revanchiere er sich dafür, dass Alfons ihm beim Schreiben helfe, »da er die Ausdrücke nicht so kennt und auch nicht lernt« (Brief vom 31.1.1943).

Abb. 16: Alfons, zweiter von links. Rechts von ihm wahrscheinlich Dr. Freund. Links außen Handelslehrer Stahl. Ganz rechts: unbekannt.

Mit Professor Schulz verstand sich Alfons anfangs gut. Schulz scheint ihm wohlgesonnen und gab ihm sogar medizinische Fachbücher, z. B. über die menschliche Anatomie, die er abends fleißig studierte. Dies kam ihm wohl gelegen, denn im Brief vom 6. Mai 1942 teilte er Helmi im Vertrauen mit, dass er sich endgültig entschieden hat, seinen alten Beruf aufzugeben, um mit großer Wahrscheinlichkeit nach dem Kriege Medizin zu studieren. Im Brief vom 26. Mai 1942 spielt er sogar mit dem Gedanken, eine militärärztliche Laufbahn zu ergreifen. Im folgenden Jahr äußert er schließlich Helmi gegenüber den Wunsch, sich in Oberstdorf als Zahnarzt niederzulassen (Brief vom 6.5.1943). Tatsächlich schrieb er sich im Juni 1943 in München für das Medizinstudium ein und stellte im Juni und Oktober auch bei der Wehrmacht den Antrag, studieren zu dürfen. Seine Hoffnung war durchaus gerechtfertigt, denn es gab sogenannte Studentenkompanien und neue Verfügungen über die Anmeldung zu einem Studium. Allerdings war e...