- 316 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

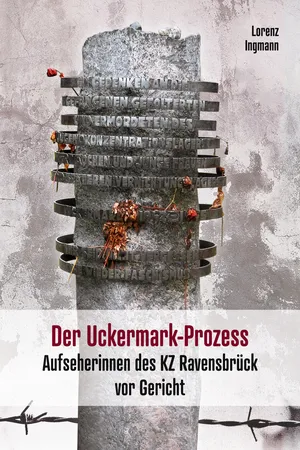

Bevor es in ein Selektions- und Vernichtungslager umgewandelt wurde, unterstand das »Jugendschutzlager Uckermark« während des NS der »Reichszentrale zur Bekämpfung der Jugendkriminalität«. Rund 1.200 Mädchen und junge Frauen waren hier als »Zöglinge« inhaftiert, unzähligen Schikanen und Misshandlungen ausgesetzt. 1948 mussten sich im sogenannten »Uckermark-Prozess« drei SS-Aufseherinnen und zwei Mitglieder der »Weiblichen Kriminalpolizei« vor einem britischen Militärgericht verantworten. Ingmann zeichnet den Prozessverlauf gegen die Angeklagten detailliert nach. Durch Verhörprotokolle, Zeugenaussagen und Gespräche mit Überlebenden entsteht ein bedrückendes Bild vom Lageralltag der gefangenen Mädchen und Frauen.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Der Uckermark-Prozess von Lorenz Ingmann im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus History & World History. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

1. Einleitung

Das vorliegende Buch widmet sich einem längst vergangenen Prozess über einen vergessenen Ort, an dem Verbrechen stattgefunden haben, die jahrzehntelang verschwiegen, bestenfalls verharmlost wurden, obwohl sie bereits 1948 in dem unter britischer Militärgerichtsbarkeit in Hamburg geführten »Uckermark-Prozess« aufgedeckt, benannt und bezeugt wurden.

Bei dem Begriff Uckermark denken die meisten von uns vor allem an eine wunderschöne Landschaft in Brandenburg, ein Reiseziel, das mit Wäldern, Wasser und viel Natur lockt. Dass sich hinter diesem Namen auch ein trauriges Kapitel unserer jüngeren Geschichte verbirgt, ist vielen nicht (mehr) bewusst. In Fürstenberg an der Havel lag nicht nur das Konzentrationslager Ravensbrück1, das größte Frauenkonzentrationslager der NS-Zeit, sondern auch ein sogenanntes »Jugendschutzlager«2 für »unangepasste« Mädchen und junge Frauen, die nicht der NS-Ideologie entsprachen und als »schwer erziehbar« galten. Von Juni 1942 bis Januar 1945 waren in diesem »Jugendschutzlager« Uckermark, das der »Reichszentrale zur Bekämpfung der Jugendkriminalität« unterstand, rund 1.200 Mädchen und junge Frauen – zwischen 16 und 21 Jahren, zum Teil auch jünger – inhaftiert. Im Januar 1945 wurde das Lager bis auf wenige Baracken aufgelöst und in den folgenden Monaten bis zur Befreiung durch russische Truppen im April 1945 als Vernichtungsort für alte und kranke Frauen aus dem nahegelegenen KZ Ravensbrück genutzt. Die Bezeichnung für das Gelände und seine Funktion in diesen letzten Monaten ist nicht eindeutig definierbar: Vernichtungslager, Todeslager, Todeszone etc.3

Abb. 1: Ravensbrück bei Fürstenberg (Havel) in den Jahren nach 1910 in seiner noch unberührten und makellosen Idylle.

Nur wenige Täterinnen und Täter mussten sich für ihre Beteiligung an den Verbrechen, die hier begangen wurden, vor Gericht verantworten und wenn doch, dann sind die Erinnerungen an diese Prozesse längst verblasst und die Namen der Beteiligten mittlerweile vergessen. Es sei denn, so war es zumindest bei mir, man trifft auf Zeitzeugen. Schon als Schüler hat die Gedenkstätte tiefen Eindruck auf mich hinterlassen. Nicht nur das historische Material, das dort in vielen Jahren zusammengetragen und aufbereitet worden war, hat mich erschüttert – mehr noch waren es die Begegnungen mit ehemaligen Häftlingen, die die schrecklichen Geschehnisse, die unmenschlichen Torturen und die tagtägliche Lebensgefahr mit viel Glück überlebt haben und noch selbst über diese Erlebnisse berichten konnten. Ihr Schicksal und das ihrer Leidensgenossen hat mich nachhaltig bewegt und geprägt. Seitdem galt mein Engagement unterschiedlichsten Projekten der Erinnerungsarbeit, in denen ich die Gelegenheit hatte, mit weiteren Zeitzeugen über die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus ins Gespräch zu kommen.

Mittlerweile sind persönliche Begegnungen mit Überlebenden kaum noch möglich, entweder weil viele ehemalige Häftlinge der Lager inzwischen verstorben sind oder weil sie aufgrund ihres hohen Alters nicht mehr darüber berichten können. Es ist hauptsächlich dieser Umstand, der mich in die unterschiedlichsten Archive geführt und zu diesem Buch motiviert hat: Ich möchte die Spuren der Opfer bewahren, bevor sie vollständig verweht sind, möchte wissen, wie sich »Geschichte« anfühlt und wie sie erzählt wird, wenn sie selbst erlebt und vor allem erlitten wurde.

Auf der Suche nach bezeugten Aussagen, nach unverstellten Berichten, nach authentischen Stimmen bin ich auf den Gerichtsprozess gestoßen, der nun im Mittelpunkt dieses Buches steht. Der sogenannte »Uckermark-Prozess« war der dritte von insgesamt sieben »Ravensbrück-Prozessen« unter britischer Rechtsprechung, die nur wenige Jahre nach Kriegsende in Hamburg gegen einzelne Angehörige des Lagerpersonals geführt wurden. Im »Uckermark-Prozess« standen fünf Frauen vor Gericht, denen vorgeworfen wurde, in der Zeit von Mai 1942 bis Ende April 1945 Angehörige alliierter Nationen misshandelt zu haben und an Selektionen für die Vernichtung beteiligt gewesen zu sein: die Kriminalbeamtinnen Johanna Braach und Lotte Toberentz als Leiterinnen des »Jugendschutzlagers«, Ruth Closius, verwitwete Neudeck, als Oberaufseherin des Vernichtungslagers, sowie die beiden ihr unterstellten Aufseherinnen Elfriede Mohneke und Margarete Rabe.

Erst in diesem dritten Ravensbrück-Prozess wurde klar, wie improvisatorisch sich die Beschlagnahmung eines Teils des »Jugendschutzlagers« und seine Umwandlung in einen Ort der hastigen Vernichtung im Januar 1945 abgespielt hatten. Auch wenn dieser beschlagnahmte Teil des KZ-Geländes und die dortigen Geschehnisse schnell zum beherrschenden Verfahrensgegenstand wurden, gaben die Aussagen der Zeugen und der Angeklagten eine Reihe von Informationen auch über das Jugendkonzentrationslager preis.

Da im Mittelpunkt meiner Recherchen die Aussagen der Zeugen standen, werde ich auf die Geschichte des »Jugendschutzlagers« Uckermark und seine Entwicklung zu einem Vernichtungslager nur kurz eingehen.

Ebenfalls nur flüchtig, als Exkurs, werde ich einige Informationen zur Rekrutierung, Ausbildung und Einstellung der Aufseherinnen rekapitulieren, die als »SS-Gefolgschaft« im KZ Ravensbrück zur Bewachung der weiblichen Inhaftierten eingesetzt waren. Exemplarisch werden in diesem Kapitel auch einige der Aufseherinnen vorgestellt, denen es gelang, sich der strafrechtlichen Verfolgung zu entziehen.

Den Hauptteil des Buches wird der Verlauf des Uckermark-Prozesses einnehmen. Dabei liegt der Fokus auf der weiblichen Täterschaft, die auch heute noch viele Forschungsansätze bietet.

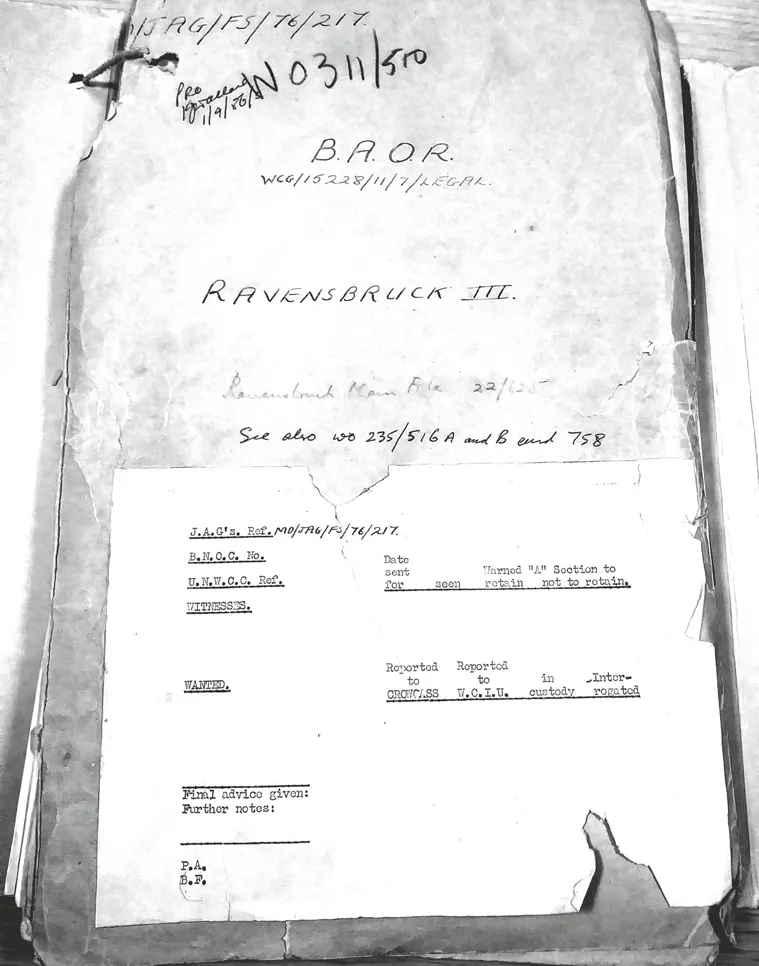

Primärquelle sind die Verfahrensakten des Uckermark-Prozesses (dritter Ravensbrück-Prozess). Die Akten sind Teil der Bestände WO (War Office) 235 und 311 der National Archives in Kew (London), die die Prozessakten der britischen Kriegsverbrecherprozesse unter dem Royal Warrant in Europa enthalten.

Umrahmt von dem Versuch, die einzelnen Vorgänge – von der Strafverfolgung bis zur letzten Urteilsbestätigung – zeitlich einigermaßen korrekt zu rekonstruieren, steht die Verlesung der Augenzeugenberichte und die anschließende Befragung der Angeklagten im Mittelpunkt. Gnadengesuche und Petitionen zeigen beispielhaft die verharmlosende Verteidigungsstrategie, die sich nicht nur durch fehlende Reue auszeichnet, sondern auch durch die gleichen Schutzbehauptungen, die bereits die Plädoyers der Verteidiger geprägt hatten.

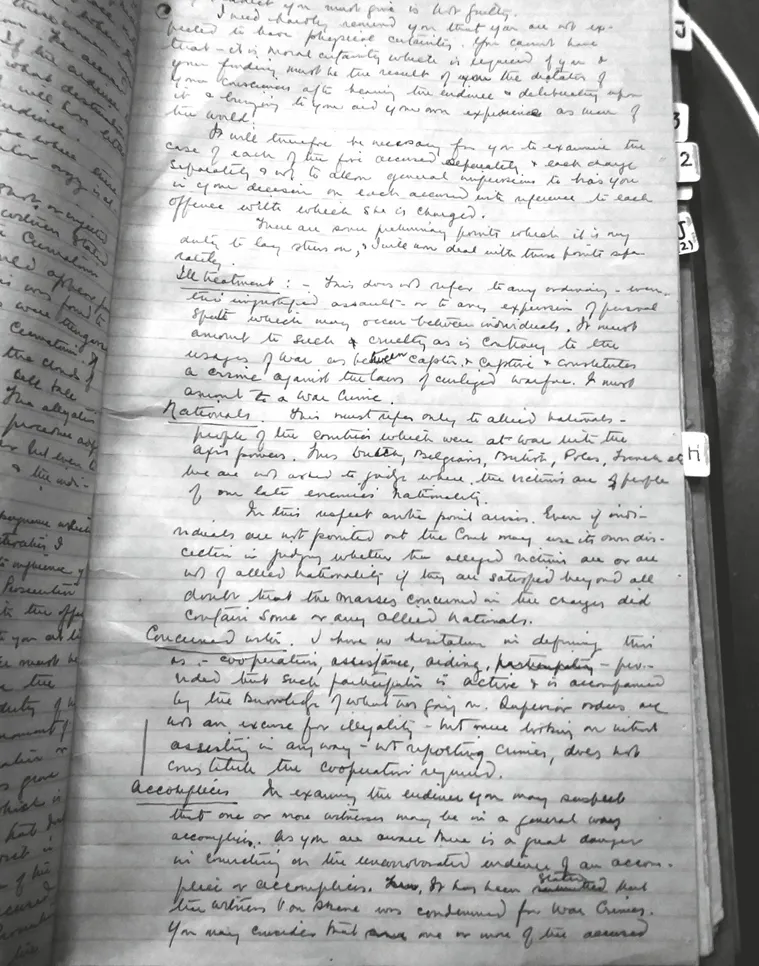

Da sich mehrere Seiten aus der Prozessakte in einem teilweise unleserlichen sowie ungeordneten Zustand befinden, musste die Auswertung der Ermittlungs-und Prozessberichte auf das Notwendigste beschränkt werden. Die ausgewählten Passagen wurden von mir übersetzt und die wesentlichen Aspekte des Prozessverlaufs in chronologischer Abfolge rekonstruiert und skizzenhaft aufbereitet. Das Buch enthält Vernehmungsprotokolle der Angeklagten, Zeugenaussagen ehemaliger Häftlinge sowie größtenteils unveröffentlichtes Fotomaterial (vor allem auch erkennungsdienstliche Aufnahmen inhaftierter Aufseherinnen, die den KZ-Überlebenden im Rahmen der Strafverfolgung zur Identifizierung vorgelegt wurden).

Abb. 2: Verfahrensakte zum dritten Ravensbrück-Prozess mit Verweis auf andere Akten des Falles, 1947 – 48.

Abb. 3: Handschriftliche Aufzeichnungen während des Prozesses, aus der Verfahrensakte, 1948.

Im Vergleich dazu werde ich einen weiteren Exkurs anführen, der eine strafrechtliche Ermittlung gegen eine andere Aufseherin, Erna Kube, in der sowjetischen Besatzungszone darstellt. Grundlage hierfür bildete die russische Prozessakte. In der ausführlichen Vernehmung, nach dem Frage-Antwort-Prinzip, zwischen dem russischen Ermittler und Erna Kube, stehen die Erinnerungen, der Lebensweg und die Selbstreflexion dieser Aufseherin im Vordergrund. In diesem Abschnitt geht es weniger um die Auseinandersetzung mit der sowjetischen Militärgerichtsbarkeit, auch wenn sie hier in gewisser Weise mit der britischen Verfahrenspraxis in Vergleich gebracht wird, als vielmehr um die Verdrängung des KZ-Geländes Uckermark.

Im nachfolgenden Abschnitt kommen die beiden KZ-Überlebenden und Zeitzeuginnen Irma Trksak und Maria Potrzeba zu Wort – stellvertretend für all die beinahe vergessenen Mädchen und Frauen, die im Lager Uckermark inhaftiert waren.

Im Kampf gegen das Vergessen wird zuletzt auch der aktuelle Stand zum KZ-Gelände Uckermark in den Blick genommen.

Zusätzlich zu dieser Forschungsarbeit habe ich im Jahr 2015 einen großen Suchauftrag angelegt, so dass die National Archives in London die entsprechende Datenbank auf rund 232 Fotos erweiterte und diese nun auch anderen Institutionen zu Forschungszwecken zur Verfügung stehen. Bei diesen Fotos handelt es sich hauptsächlich um Haftfotos aus den sogenannten »Detention Reports«, die lange Zeit als verschollen galten und jetzt – nach rund siebzig Jahren – wieder aufgegriffen und digitalisiert wurden. Ich freue mich, damit einen entscheidenden Beitrag für weitere Forschungszwecke geleistet zu haben.

Als weitere Quellen dienten mir Verfahrensakten und themenbezogene Informationen aus dem Bundesarchiv Ludwigsburg bzw. Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland, der Behörde des Bundesbeauftragten der Stasi-Unterlagen sowie der Begleitkatalog zur »Ausstellung über das ehemalige Konzentrationslager für Mädchen und junge Frauen und spätere Vernichtungslager Uckermark« (2010) der Hamburger Uckermarkgruppe, die Gedenktafeln des Gedenkortes KZ Uckermark, Audioaufnahmen der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema »Jugendschutzlager« Uckermark, das Videoarchiv »Die Frauen von Ravensbrück« von Loretta Walz sowie weiteres Material der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten / Mahn-und Gedenkstätte Ravensbrück (StBG/ MGR).

Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, habe ich die Verhörprotokolle der englischen Version aus den Prozessakten gewählt und unter Beibehaltung des Sinns frei ins Deutsche übersetzt und leicht modifiziert, obwohl sie in der deutschen Fassung enthalten sind. Dennoch stehen sie in Anführungszeichen und werden als Zitattexte verstanden und heben sich deutlich vom übersetzten Fließtext ab. Die Verhörprotokolle in der deutschen Fassung, die lediglich zu Vergleichszwecken dienten, weisen störende Grammatik-und Rechtschreibfehler auf bzw. entsprechen einer alten Orthografie. Zitattexte außerhalb der britischen Verfahrens-und Prozessakten, die keine Übersetzungen darstellen, basieren auf gängigen Zitierregeln und sind entsprechend gekennzeichnet.

Schließlich befasst sich der Schlussteil vorwiegend mit dem Zustand und der Entwicklung des KZ-Geländes. Das Schlusswort zieht eine Bilanz des Prozesses und informiert über den aktuellen Forschungsstand über das KZ-Gelände.

Anschließend liefert das Quellen-und Literaturverzeichnis Angaben über die Herkunft der Abbildungen, der Aktenbestände und sonstiger Informationen. Erläuterungen zu Begriffen und Abkürzungen sind im Sachregister aufgeführt.

Zum schnelleren Auffinden enthalten die letzten Seiten das alphabetische Personenverzeichnis, in dem alle in diesem Buch namentlich erwähnten Personen mit thematischem Bezug aufgeführt sind. Nicht im Verzeichnis aufgeführt sind hingegen Namen, die auf Abbildungen erscheinen.

Im Prozess – und damit auch in diesem Buch – stehen verharmlosende und überwiegend empathielose Aussagen von Tätern in scharfem Kontrast zu höchst leidvollen, emotional aufwühlenden Berichten ehemaliger Häftlinge. Es war nicht mein Anliegen, die Plausibilitäten bzw. Ungereimtheiten in den zum Teil sehr widersprüchlichen Aussagen der Frauen herauszuarbeiten oder den Entscheidungsfindungsprozess des Gerichts im Detail nachzuvollziehen. Es sollen die Zeitzeugen zu Wort kommen, ohne dass viel Interpretation oder unangemessenes Urteilen erfolgt.

Mein Anliegen war und ist es, die Stimmen der Opfer, praktisch ihren O-Ton, der in den Aussagen über die erlebten Schikanen und Misshandlungen, die Selektionen und Tötungen so deutlich zu vernehmen ist, aus dem dunklen Archiv zurück ans Tageslicht zu holen und dadurch vor dem Vergessen zu bewahren.

Lorenz Ingmann

»Vergangenheit geht immer bis jetzt …«4

1Das Konzentrationslager Ravensbrück für Frauen wurde 1938/39 durch die SS in der Gemeinde Ravensbrück (heute Stadt Fürstenberg/Havel) errichtet. Es war ein weiträumiger Lagerkomplex, der neben dem Frauenlager ein (kleines) Männerlager, Industriebetriebe und ab Juni 1942 auch das Konzentrationslager Uckermark für Mädchen und junge Frauen umfasste. Als Außenlager war das KZ Uckermark verwaltungstechnisch dem Stammlager KZ Ravensbrück untergeordnet; dieses führte die Häftlingskartei und das Sterberegister und stellte auch das Wachpersonal.

2Der Begriff »Jugendschutzlager« wird im Folgenden durchgängig in Anführungszeichen gesetzt, um daran zu erinnern, dass es sich um eine verharmlosende Bezeichnung der Nationalsozialisten handelt. In den später zitierten Aussagen der Zeugen wird es zuweilen kurz »Jugendlager« genannt.

3Ein Beitrag auf der Webseite der »Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark e. V.« macht das Problem der Begriffsfindung deutlich: »Seit etlicher Zeit diskutieren wir in der Initiative/Netzwerk für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark über die Bezeichnung Vernichtungslager für die Monate Januar bis April 1945 im Konzentrationslager Uckermark. Häufig gab es den Einwand, die Bezeichnung würde das KZ Uckermark Orten und Geschehen wie in Belzec, Sobibor, Auschwitz u. a. Vernichtungslager gleichsetzen. Wir wollten den Untersc...

Inhaltsverzeichnis

- Genderhinweis

- Danksagung

- Inhalt

- 1. Einleitung

- 2. KZ Uckermark – vom »Jugendschutzlager« zum Vernichtungslager

- 3. Exkurs: SS-Aufseherinnen

- 4. Der Uckermark-Prozess – von den Vorermittlungen bis zur Urteilsvollstreckung und danach

- 5. Exkurs: Der Fall Erna Kube – das verdrängte KZ-Gelände

- 6. Erinnerungen

- 7. Schlussteil

- Quellen-und Literaturverzeichnis

- Bildernachweis

- Sach-und Ortsregister

- Personenregister

- Impressum