- 192 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

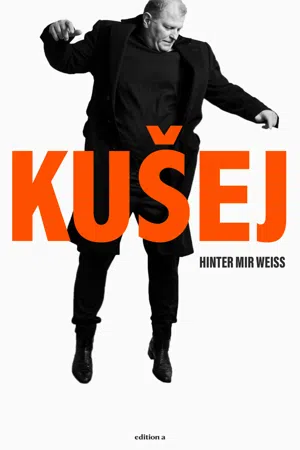

Hinter mir weiß

Über dieses Buch

Martin Kušej polarisiert wie kaum ein anderer Theater- und Opernregisseur unserer Zeit. Mit Hinter mir weiß nimmt er das Publikum zum ersten Mal mit in seine Welt: Kušej erklärt seine Provokationen und seine Verletzlichkeit, das lebenslange Leiden an seiner Heimat Österreich – und seine Sehnsucht nach einem Leben, das keine Vergangenheit und keine Zukunft kennt, sondern nur den Moment.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Information

eBook-ISBN:

9783990015391Ich bin jetzt seit fast drei Jahren Direktor des Burgtheaters. Es gibt in der Welt des Theaters kaum etwas Größeres. Ich bin stolz, dass ich mit diesem brillanten Ensemble arbeiten darf, dazu ist die Stadt eine echte europäische Metropole voller Möglichkeiten. Aber Burgtheaterdirektor zu sein, das ist eben auch der wienerischste Job der Welt. Und machen wir uns nichts vor: Manchmal treibt Wien mich in den Wahnsinn.

Ich habe die längste Zeit meiner Karriere im Ausland verbracht, vor allem in Deutschland. Deutschland ist für Nichtdeutsche ziemlich einfach zu verstehen: Alle meinen immer alles genauso, wie sie es sagen. Punkt.

Wien dagegen ist für Nichtwiener, sagen wir: kompliziert. Es geht grundsätzlich immer zunächst um die Frage, wer wen kennt, wer wen mag und wer irgendwann mal irgendwen beleidigt hat. Das kommt mir nicht gerade entgegen, denn irgendwann habe ich fast jeden schon mal beleidigt, und oft kann ich mich nicht einmal mehr daran erinnern. Dazu kommt: Weil immer irgendwer irgendwen kennt, wird unglaublich viel getratscht. Es ist in dieser Stadt nicht nur nahezu unmöglich, irgendwas geheim zu halten, es sind auch noch immer fünf verschiedene Versionen davon in Umlauf. Es ist ein bisschen wie in einem Beckett-Stück – niemand weiß so recht, was die Leute reden, aber am Ende ist jeder beleidigt.

In der Summe ist Wien also, natürlich, unwiderstehlich. Als ich die Gelegenheit bekam, hierher zu wechseln, hatte ich eigentlich einen laufenden Vertrag in München. Aber zu Wien kann man nicht Nein sagen. Zum Burgtheater kann man nicht Nein sagen. Dieses Haus ist ein Mythos, dem ich mich bis heute nicht entziehen kann. Es ist monumental. Fantastisch. Historisch.

Als ich das erste Mal hierherkam, war es ein Desaster.

Claus Peymann hatte 1986 das Burgtheater übernommen. Man kann wohl von einer Übernahme sprechen, denn Peymann brachte seine eigenen Vorstellungen mit nach Wien und war nicht bereit, Kompromisse einzugehen. »Wer Auseinandersetzung verhindern will«, sagte Peymann einmal, »verhindert Kultur.« Das kann als sein Wahlspruch gelten.

Für Peymann war jeder Winkelzug auf der Theaterbühne mit politischen Meinungen verbunden, aber er war als Regisseur gut genug, um nicht bloß politisches Theater zu machen, sondern immer die existenziellen, tief menschlichen Probleme in seinen Stücken zu reflektieren. »Ich glaube an die Unsterblichkeit des Theaters«, sagte er, »wegen der Unsterblichkeit der menschlichen Probleme.«

Doch wer sich seiner Arbeitsweise nicht anpasste, hatte bei ihm keine Zukunft. In Bochum entließ er zum Einstand 44 Schauspieler und Mitarbeiter des dortigen Schauspielhauses. Er schreckte vor Konflikten nicht zurück und hielt wenig von den demokratischen Methoden, die damals in der Theaterszene ausprobiert wurden. Als Regisseur lag die Entscheidung, wie etwas gespielt wurde, letztlich bei ihm und nicht bei den Schauspielern.

Seine Inszenierungen waren hochaktuell, er spielte zum großen Teil zeitgenössische Dramatiker, vor allem Österreicher wie Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek und Peter Handke. Mit seiner Inszenierung von Thomas Bernhards »Heldenplatz« sorgte Peymann für einen landesweiten Theaterskandal. Zeitungen schrieben davon, Bernhard und Peymann aus der Stadt zu treiben. Peymann und Wien, das war eine Hassliebe. In einem Interview sagte er über sein Leben in Wien: »Ich kann doch als Burgtheaterdirektor in kein Lokal gehen, ohne dass im nächsten Augenblick das goldene Buch auf dem Tisch liegt. Eine solche Subordinationsmentalität habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht erlebt, guten Morgen, Herr Direktor, grüß Gott, Herr Direktor, grauenvoll.«

Peymann verachtete vieles an Österreich: den scheinheiligen Katholizismus, die ausufernde Bürokratie, die jede Verantwortung hinter einem Haufen Formulare verschwinden lässt, die Scheu vor dem offenen Konflikt. Er sah Österreich als Land der Hinterzimmer, in dem man mit dem schönsten Sonntagsanzug und dem weißesten Blumenkleid zur Hinrichtung geht, nur zum Zuschauen, man will ja wissen, was passiert. Er wollte das alles ins grelle Licht der Bühnenscheinwerfer zerren und unter dem Chaos aus Beifallsstürmen und ablehnendem Gejohle zerreißen.

Als ich hörte, dass er einen Regieassistenten suchte, bewarb ich mich sofort. Ich fuhr nach Wien, gegen das ich als in Graz ausgebildeter Theatermacher prinzipiell eine gewisse Abneigung verspürte, und saß Claus Peymann und seiner Dramaturgie im imposanten Erzherzog-Zimmer des Burgtheaters gegenüber. Er und seine Leute waren in Wien eingezogen mit dem Motto: Was kostet die Welt?, und genau das begeisterte mich. Also legte ich los. Es wurde das schlimmste Bewerbungsgespräch, das ich je hatte.

Ich erzählte von kreativen Exzessen und politischen Provokationen, die ich verwirklichen wollte, am besten im Burgtheater. Ich schilderte in bunten Farben meine Ideen, während ich gleichzeitig an meinem damaligen Arbeitsplatz, dem provinziellen Landestheater Salzburg, kein gutes Haar ließ.

Als ich geendet hatte, sagte Peymann erst mal nichts. Dann meinte er, als ob mich das schon disqualifizieren würde: »Also wissen Sie, ich brauche einfach einen schnellen Regieassistenten.«

Ich war 1,90 Meter groß und wog damals 95 Kilo, trotzdem war ich alles andere als langsam. Also antwortete ich frech: »Ich laufe die hundert Meter in 12,1 Sekunden.«

Peymann entgegnete trocken: »Tja, sehen Sie, in Ihrem Alter bin ich das in 11,9 gelaufen.« Da wusste ich, den Job konnte ich vergessen. In den nächsten zehn Jahren sollte ich das Burgtheater nicht mehr betreten.

1945 hängen seit sieben Jahren die Hakenkreuzflaggen in Wien, auch am Burgtheater. Jüdische Schauspieler und Schauspielerinnen gibt es keine mehr. Die meisten sind entweder emigriert oder verschleppt worden. Die Nazis drängen alle jüdischen Abonnenten aus dem Theater. Vor den Aufführungen fordern sie Juden auf, das Theater zu verlassen. Deutsche Stücke für deutsche Bürger.

Am Spielplan stehen meist Komödien, um den andauernden Krieg vergessen zu machen. Oder patriotische Stücke, um das Herz zu entflammen für die deutsche Idee. Dass die unvermeidliche Niederlage mit jedem Tag näher rückt, davon versucht man abzulenken.

Ein besonders beliebtes Stück ist die »Hermannsschlacht« des deutschen Schriftstellers Heinrich von Kleist. Geschrieben hatte es Kleist 1808. Immer wieder hatte Kleist Probleme mit der Zensur, das Stück konnte lange nicht aufgeführt werden – eine bittere Ironie, wenn man an die Nazis und ihre Kulturpolitik denkt. Der Dichter erschoss sich drei Jahre, nachdem er das Stück geschrieben hatte. Die »Hermannsschlacht« konnte erst 1821 gedruckt und 1839 uraufgeführt werden. Es war also bereits seit seiner Entstehung hochpolitisch.

»Unter einem Königszepter jemals die ganze Menschheit sich vereint«, sagt der Titelheld Hermann, »so lässt, dass es ein Deutscher führt, sich denken.« Man kann sich gut vorstellen, wie diese Worte unter der Nazi-Diktatur mit überwältigendem Pathos herausgerufen wurden und die Menge aufstachelten.

Hermann ist ein germanischer Fürst. Die Handlung findet kurz nach Christi Geburt statt, das Christentum steckt also sprichwörtlich in den Kinderschuhen und spielt noch keine Rolle. Germania magna, auf das sich die Nazis historisch gerne als Land ihrer Urväter bezogen, ist in verschiedene Fürstentümer zerfallen und im Begriff, von den mächtigen Römern erobert zu werden. Die Germanen sind nicht geeint und daher gegen das gut organisierte Heer der Römer chancenlos. Zu Beginn des Stücks steckt Hermann in einem Dilemma: Von der einen Seite bedroht ihn der verfeindete germanische Stamm des Fürsten Marbod. Von der anderen rücken die Römer unter Feldherr Varus vor, in glänzenden Rüstungen und mit der politisch fortschrittlichsten Gesellschaft jener Zeit.

Hermann wirkt verzweifelt. Er berät sich mit anderen Fürsten, und recht bald wird einem klar: Hermann scheint jede Hoffnung aufgegeben zu haben. Er will nur noch »auf dem letzten Grenzstein, mit den letzten Freunden, den schönen Tod der Helden sterben«. Auch das schien dem ein oder anderen begeisterten Nationalsozialisten einhundertzwanzig Jahre später wohl ausgesprochen attraktiv.

Doch so weit kommt es nicht. Hermann ist Germane und ersinnt ein doppeltes Spiel. Dem römischen Feldherr Varus sichert er zu, sich Rom zu unterwerfen und den Römern zu helfen, Fürst Marbod zu besiegen. Gleichzeitig sendet er einen Boten zu Marbod, um an sein Germanentum zu appellieren. Nur vereint könnten sie die römischen Invasoren zurückschlagen. Zum Beweis seiner Ehrlichkeit schickt er seinem Feind Marbod auch noch seine zwei Söhne mit, denen Marbod, sollte er im Angebot einen Verrat wittern, die Kehle durchschneiden möge.

Hermann ist ein Meister der Manipulation, ein genialer Stratege und eine irritierende, zuweilen erschreckende Gestalt. Zu jeder Täuschung bereit, wenn sie ihn nur ans Ziel bringt. Seine Waffe ist das entzündende, auf- und anstachelnde Hetzwort und sein Argument das germanische Blut. Die Welt von Hermann hat eine einfache Ordnung, eine ethnische Ordnung.

Hermanns Frau Thusnelda, die er ebenfalls für seine Intrigen gegen die Römer einspannt, wirft ihm zu Beginn des Stücks entgegen: »Dich macht, ich seh’, dein Römerhass ganz blind. Weil als dämonartig dir das Ganze erscheint, so kannst du dir als sittlich nicht den Einzelnen denken.«

In Hermanns radikaler Trennung zwischen Germanen und Römern ist der Einzelne nichts anderes als seine Herkunft. Und aufgrund dieser wird entschieden, ob er am Leben bleiben darf oder nicht.

Auch Thusnelda wird ihre Meinung noch ändern und den zuvor geschätzten Soldaten Ventidius, der in sie verliebt ist, von einem Bären zerfleischen lassen. Im Kampf um die Heimat gibt es eben keine Kompromisse.

In Kleists Stück gelingt den Germanen letztlich ihre List und sie besiegen das römische Heer.

Die Botschaft, die Hermann transportiert, ist eindeutig: Halten die Germanen zusammen, können sie selbst das große römische Reich besiegen. Es ist nicht überraschend, dass sich die Nazis so für dieses Stück begeistern konnten, ohne seinem historischen Kontext große Bedeutung zu schenken.

So ist es immer mit dem Faschismus: Er interessiert sich für die einfachen Antworten, für die oberflächlichen Bedeutungen, nicht verunreinigt durch Doppeldeutigkeiten, Metaphern oder Widersprüche. Die Sprache ist bloß eine weitere Waffe im Kampf für die eigene Sache, Sätze sind keine Ausgangspunkte für potenzielle Diskussionen, sondern Befehle. Klar, eindeutig, präzise.

So verliert das Theater sein Wesen und seinen Sinn. Auf der Bühne wird nicht mehr um Weltbilder verhandelt, um Bedeutungen gerungen, sie ist kein Vexierspiegel mehr für jene, die darauf blicken und ihre festen Überzeugungen plötzlich als entstellte Ungeheuer auftauchen sehen. Sie wird ein Schattenspiel, das eine einzige Emotion erzeugt, verstärkt und verherrlicht: die unbedingte Liebe zur Heimat.

Heimat wird in der Logik des Faschismus, anders als etwa in der Logik der Demokratie und des liberalen Rechtsstaats, nicht durch Sprache konstruiert, durch ihre Erzählungen, Geschichten und Mythen. Sie geht jeder Sprache voraus, ist der existenzielle Wesenskern, der in unserem Blut, unserer Herkunft, unserem Aussehen zum Ausdruck kommt und überhaupt erst bestimmt, wer und was wir sind. Ob Germane oder Römer, Deutscher oder Jude, letztlich: gut oder schlecht.

Es ist sinnbildlich, was das Ende des Nationalsozialismus für das Burgtheater bedeutete. Nachdem Goebbels zu Kriegsende das Ensemble des Theaters zur Arbeit in der Rüstungsindustrie geschickt hatte und viele Schauspieler an die Front mussten, um dem von Hermann so verklärten Heldentod entgegenzusehen, wurde es 1945 bei einem Bombenangriff getroffen. Das Gebäude lag in Schutt und Asche – doch der Geist des Theaters war zu dieser Zeit ohnehin schon lange daraus verschwunden.

Ein Dreivierteljahrhundert später bin ich künstlerischer Geschäftsführer des Burgtheaters. Die Zeiten haben sich zum Glück verändert. Es gibt keine Berufsverbote für Menschen bestimmter Herkunft oder Religion. Im Gegenteil, der Ruf nach Diversität wird stärker. Ich muss mich mit keiner Zensur herumschlagen oder Angst vor Repressalien haben, wenn ich ein kontroverses Stück inszeniere. Schlechte Kritiken und ausbleibende Besucher sind mein einziges Risiko, und dafür bin ich dankbar.

Dennoch ist Heimat immer noch ein politisches Schlachtfeld, genauso wie es das zu den Zeiten Kleists und den Zeiten der Nazis war. Theater verhandelt eben Probleme, die über bestimmte Gesellschaften und Zeiten hinausgehen und das Menschsein als solches betreffen.

Für mich persönlich ist Heimat ein stetig wachsendes Konstrukt gewesen. In meiner Zeit in Ljubljana fühlte ich mich als Slowene. Ich lernte die Sprache, spürte die Versprechungen einer Freiheit, die Menschen nicht als gegeben hinnahmen, sondern für die sie kämpfen mussten. Danach verbrachte ich viele Jahre in Deutschland, arbeitete in Theaterhäusern in Stuttgart, Hamburg, Berlin und München. Bald schon fühlte ich mich auch als Deutscher. In Fernsehinterviews war von meinem österreichischen Dialekt fast nichts mehr zu hören. Nun war ich 2019 wieder nach Österreich zurückgekehrt, und doch wollte es mir nicht so recht gelingen, mich als Österreicher zu begreifen. Warum war das so?

Das Burgtheater ist neben der Wiener Staatsoper die österreichische Kulturinstitution schlechthin. Lange Zeit war es das bedeutendste Theater in einem Reich, das sich von Wien über Triest, Budapest und Prag bis in die heutige Ukraine erstreckte. Das alte Burgtheater, eröffnet 1784 dort, wo jetzt der Michaelertrakt der Hofburg steht, erklärte der Kaiser Joseph II. zum deutschen Nationaltheater.

Burgschauspieler und Burgschauspielerinnen gelangen nicht selten zu Ruhm, der andernorts mit denen von Filmschauspielern vergleichbar ist. Das Burgtheaterdeutsch ist für viele Wiener das Ideal der deutschen Sprache.

Ich hielt nie viel von Mythen, denn sie verstellen meist den Blick auf die Gegenwart. Aber selbst ich konnte mich bei meiner ersten Inszenierung dem Zauber dieses Theaters nicht entziehen. Die Begabungen, die Virtuosität, die Stars, der mediale Rummel, die Erwartungen des Publikums, alles ist ein wenig größer als anderswo. Am Burgtheater zu inszenieren ist die größte Show, die ein Theaterregisseur für sein Publikum veranstalten kann.

Vor allem seit der Zeit nach dem Zweiten ...

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Impressum

- Titel

- Inhalt

- I. PROVOKATION

- II. IDENTITÄT

- III. TOD

- IV. ÖSTERREICH

- V. KÖRPER

- VI. SPRACHE

- VII. LIEBE

- VIII. FREIHEIT

- IX. GOTT

- X. HINTER MIR WEISS

- DANKSAGUNG