- 220 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

Mikromechanische Antriebstechnik für aktive Augenimplantate

Über dieses Buch

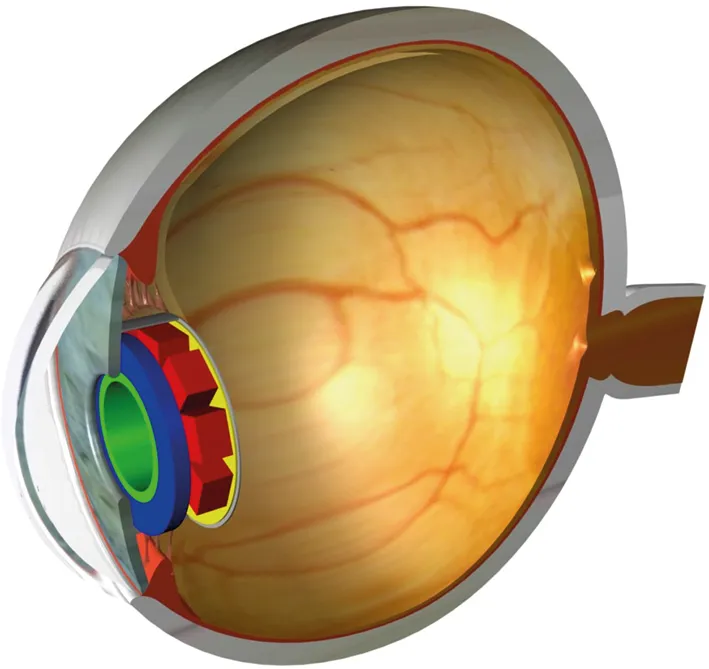

Das Buch beschreibt erstmals die Entwicklung von mechanischen Antrieben für die aktive Optik des Künstlichen Akkommodationssystems. Das intraokulare, mechatronische Implantat soll die Akkommodationsfähigkeit des menschlichen Auges bei Alterssichtigkeit oder im Rahmen einer Kataraktoperation wiederherstellen. Dafür besonders geeignete optische Wirkprinzipien sind nach früheren Forschungsergebnissen Linsensysteme mit parallel oder senkrecht zur optischen Achse zu verschiebenden Linsenkörpern in Form einer Triple-Optik und einer Alvarez-Optik. Beide benötigen einen mechanischen Antrieb.

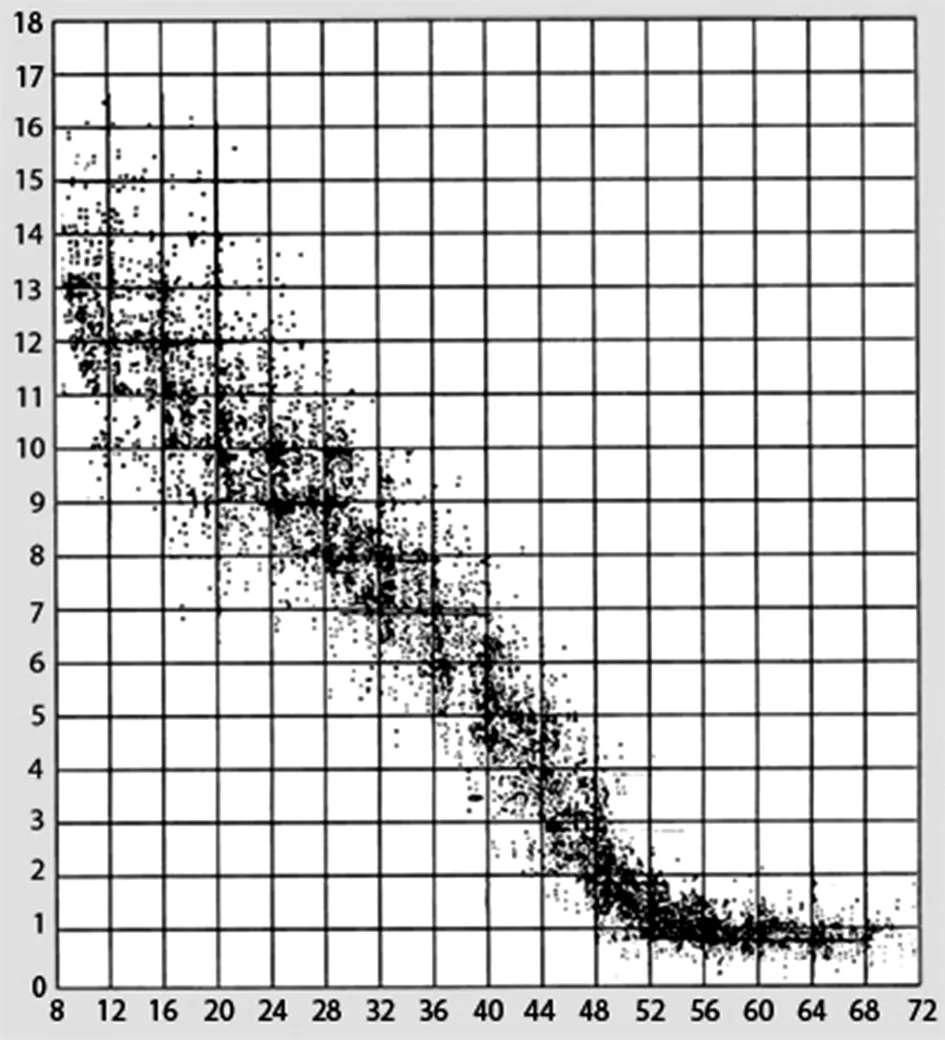

Eine Analyse der notwendigen Funktionen des Antriebs bildet die Grundlage für die Entwicklung der Funktionsstruktur eines generischen Lösungskonzepts. Für alle Teilfunktionen werden Lösungsansätze in Form von Wirkprinzipien erarbeitet. Mit ihnen wird das generische Antriebskonzept schließlich als Wirkstruktur formuliert. Auf Basis dieses Konzepts werden Antriebsentwürfe für eine Triple-Optik und eine Alvarez-Optik funktions-, fertigungs- und montagegerecht ausgearbeitet. Sie basieren auf piezoelektrischen Aktoren zur mechanischen Bewegungserzeugung. Für beide Antriebe werden planare Getriebe aus einkristallinem Silizium mit jeweils einem neuartigen elastischen Verformungsmechanismus entwickelt. Neben theoretischen Funktionsnachweisen wurden beide Antriebslösungen als Funktionsmuster im Maßstab 1, 5: 1 bzw. 1, 2: 1 entworfen, aufgebaut, erfolgreich in Betrieb genommen und mit positivem Ergebnis messtechnisch charakterisiert. Damit wird erstmals die Realisierbarkeit mechanischer Antriebe für das Künstliche Akkommodationssystem nachgewiesen.

Dr.-Ing. Thomas Martin promovierte am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) über die Entwicklung von mikromechanischen Antrieben für das Forschungsprojekt »Künstliches Akkommodationssystem«. Heute ist er bei Roche in der Entwicklung von Automatisierungstechnik für die In-vitro-Diagnostik tätig.

Häufig gestellte Fragen

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Information

1Einleitung

1.1Bedeutung der Akkommodation für das menschliche Sehen

1.2Stand der Technik

1.2.1Mechatronische Akkommodationsimplantate

Künstliches Akkommodationssystem

Anforderungen an das Künstliche Akkommodationssystem

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Titelseite

- Impressum

- Vorwort

- Inhalt

- 1 Einleitung

- 2 Neues Konzept für den Antrieb des Künstlichen Akkommodationssystems

- 3 Lösungen für Teilfunktionen des Antriebs

- 4 Gesamtlösungen für den Antrieb

- 5 Realisierung von Funktionsmustern des neuen Antriebs

- 6 Zusammenfassung

- A Anhang

- Literatur

- Stichwortverzeichnis