Anhang 1:

Akroterbasen auf

Giebeldächern aus Griechenland

(archaisch-hellenistisch) (mit einem Exkurs

zu den Akroterbasen der Tholos in Delphi)

Der folgende Katalog basiert auf bereits publizierten Funden aus Griechenland. 1 Anspruch auf Vollständigkeit erhebt diese Zusammenstellung nicht. Alle Akroterbasen, die Aussagen hinsichtlich der zentralen Fragen für die vorliegende Studie zulassen, wurden als eigenständige Katalognummer aufgenommen. Weitere, schlechter erhaltene oder unzureichend publizierte Basen sind zum Teil in den Fußnoten in Kap. I erwähnt. Die relativ große Anzahl lässt, so das Ziel, das Spektrum von Aussehen und Eigenheiten der steinernen und tönernen Basen2 mit den Befestigungsspuren für Akrotere beleuchten und zudem die Frage nach Konventionen untersuchen (Kap. II.1). Dabei stehen folgende Aspekte im Mittelpunkt: Sichtbarkeit der Basen, Größe und Lage der Basen (besonders in Relation zur Dachkante) sowie Informationen über die Befestigungsspuren und ihre Lage auf den Oberseiten. Nur diejenigen Dachteile (mit einer Basis oder mit Hinweisen auf eine direkte Befestigung) werden angeführt, die benötigt wurden, wenn ein größeres, rundplastisches Objekt aufgesetzt werden sollte.

Die angeführten Akroterbasen datieren (sofern sie aufgrund der zugehörigen Simaprofile oder der zugehörigen Gebäude datiert werden können) in archaische bis hellenistische Zeit. Auch wenn die Entstehung der Basen auf diese Weise in den meisten Fällen datiert werden kann, gilt dies nicht für die Befestigungsspuren, da spätere Aufstellungen möglich sind. Da in Kap. II.1 Konventionen und Entwicklungen untersucht werden, wurde für die Akroterbasen der Untersuchungszeitraum bis zum Hellenismus erweitert.

Der Katalog ist alphabetisch nach Orten gegliedert. Folgende Abkürzungen werden verwendet: # cm (G): Längenmaß parallel zur Giebelseite; # cm (T): Längenmaß parallel zur Traufseite; MAB: Mittelakroterbasis/-basen; EAB: Eckakroterbasis/-basen.

AEGINA

AEGINA-1 (Abb. 122. 150)

ZUGEHÖRIGES BAUWERK: Aegina, Aphaia-Tempel.

ERHALTUNG: MAB: Ein großes marmornes Fragment des linken Teils der MAB der Westseite sowie zwei Fragmente eines rückwärtig angesetzten Blockes aus Poros (Bankel Nr. 806. 807); ursprünglich war ein zweiter Block erhalten (Bankel Nr. 890). Diese passen in den Maßen und in dem überlieferten Klammerloch zur erhaltenen MAB. Ein anderer, kürzerer Block kann aufgrund der Klammerform nicht zur erhaltenen Basis gehören, sondern muss der verlorenen MAB der Ostseite zugerechnet werden (Bankel Nr. 808). Die Basis war separat vom Simablock gearbeitet; nach vorne hin zeigt sie die Negativ-Ausformung des Sima-Innenprofils. Sie ist sattelförmig aufgebaut und im vorderen Bereich erhöht.

EAB: Fragmente von zwei marmornen EAB (Nr. 1; Nr. 2), die heute als verschollen gelten, sind durch Skizzen Haller von Hallersteins überliefert, ein kleines Fragment einer dritten marmornen EAB (Nr. 3) konnte Bankel auffinden. Die erste Basis (Nr. 1) ist in einer Zeichnung überliefert (Bankel [1993], Taf. 37,1) und zeigte an zwei Seiten anschließend wohl Ziegelfortsätze; es kann sich um eine linke EAB gehandelt haben. Bankel (1993), 106. 174 erkannte in der Zeichnung aber zwei Fragmente, die durch die eingezeichneten geschweiften Klammern als zusammengehörig gekennzeichnet wären. Mir scheint vielmehr, dass es sich hier um ein einziges Fragment handelt, das von oben und im Profil gezeichnet ist (handschriftlich ist zudem Profil beigeschrieben). Nach Bankel ist das, zweite' Fragment wiedergefunden worden und das einzige heute erhaltene (Nr. 3): Bankel (1993), 106f. Nr. 883 Abb. 62 Taf. 32, 2. Da es aber kein Bruchstück der Basis Nr. 1 sein kann, muss es sich um den Rest einer anderen Basis (Nr. 3) handeln, die nur eine Ecke mit Simaprofil und Bettungsrest überliefert. Eine andere nur in einer Zeichnung überlieferte EAB (Nr. 2) (Bankel [1993], Taf. 41,1) von einer rechten Ecke war offenbar ziemlich vollständig mit Löwenkopfwasserspeier erhalten. Die EAB waren demnach in einem Block mit der Sima gearbeitet.

MASSE: MAB: erh. B 1,04 cm; T 0, 76 m; rek. 126 cm (G) X 76 cm (T), bzw. 141 cm (T) mit Zugblöcken. EAB: Gesamtmaße der Blöcke unbekannt. Die Basis Nr. 2 scheint die Sima (Simahöhe: 24,1 cm) kaum überragt zu haben.

BEFESTIGUNGSSPUREN: In der Mitte der MAB schließt das aus einem Stück gearbeitete Volutenornament an – links flankiert von einer Plinthenbettung am vorderen Rand der Basis, für die auf der anderen Seite eine entsprechende zu rekonstruieren ist. Im hinteren Bereich befinden sich mittig zwei Bruchstellen für eine Stützfigur des floralen Akroters.

Alle drei EAB-Fragmente überliefern rechteckige Bettungen. Nur bei Basis Nr. 3 ist die Bettungstiefe von etwas weniger als 5 cm bekannt. Die Maße für die Bettung können sich nur auf die Angaben in den Zeichnungen Haller von Hallersteins (vgl. Bankel [1993], 173) und auf die Angaben bei Furtwängler (1906a), Taf. 47 (33 cm [G] X 25 cm [T]) stützen, wobei die Maßangabe Furtwänglers auf Grundlagen von Informationen (wohl eine Zeichnung) aus Haller von Hallersteins Nachlass entstand (Furtwängler [1906a] Tafelband, V). Aufgrund der Angabe von 1,1 ft = 33, 02 cm für die Breite der Bettung (parallel zum Giebel) in der Zeichnung Haller von Hallersteins (Bankel [1993], Taf. 41,1) dürfte dies plausibel sein.

DATIERUNG: umstritten; zwischen ca. 500 und nach 480 v. Chr. datiert (evtl. Abstand bei der Giebelfertigung).

LITERATUR: Fiechter (1906a), 42; Fiechter (1906b) (zu den floralen Akroteren); Furtwängler (1906b), 274f. Taf. 47; Bankel (1993), 106-108 Nrn. 806. 807. 808. 809. 810. 883; 173–176; Abb. 62. 63. Taf. 32, 3; 37,1; 39,1; 41,1; 45, 1; Ohly (2001), Taf. 199. 200.

ARGOS

ARGOS-1

ZUGEHÖRIGES BAUWERK: Argos, klassischer Hera-Tempel.

ERHALTUNG: Fragment eines marmornen Sima-Eckblockes (von einer linken Ecke) mit kombiniert gefertigter EAB. Es zeigt an einer Seite das Relief der Giebelsima, die Ecke und die Seite an der Traufe sind jedoch verloren. Es sind keine Reste einer MAB oder eines Sima-Mittelblockes erhalten (Pfaff [2003a], 133).

MASSE: Pfaff vermutet das erhaltene Loch in der Mitte der Basis und rekonstruiert ihre Tiefe daher auf 43 cm (T). Aufgrund der beschädigten Oberfläche und des fragmentierten Zustands ist unklar, wie weit die EAB die Sima (Simahöhe 25,8 cm: Pfaff [2003a], Abb. S. 293) überragte.

BEFESTIGUNGSSPUREN: Rest einer Bettung, deren ursprüngliche Ausdehnung unklar ist, da nur die rechte Ecke erhalten ist. Beide äußeren Begrenzungen sind verloren. Der Abstand der Bettung zum vorderen Abschluss der Giebelsima beträgt 18,2 cm. Hinter der Bettung befindet sich ein sehr tiefes rechteckiges Loch (6,5 cm [G] X 1,8 cm [T]; erh. Tiefe bis zur Oberseite der erhaltenen Giebelsima 11–12 cm). Die Bettung selbst ist deutlich weniger tief (erh. Tiefe bis zur Oberseite der Giebelsima: 2.6–3,9 cm). Als Mittelakrotere werden aufgrund erhaltener Fragmente florale Akrotere vermutet, als Eckakrotere werden weibliche Statuen und Flügelfragmente diskutiert.

DATIERUNG: nach 423 v. Chr.; Bauzeit vielleicht bis zum Ende des 5. Jhs. v. Chr. oder bis zum Anfang des 4. Jhs. v. Chr.

LITERATUR: Pfaff (2003a), 132. 292f. (RS-1) Nr. 311 Abb. 74. 177. Zur Datierung: Pfaff (2003a), 191–196. Zu den Akroteren: Gropengießer (1961), 17–29 (florale Akrotere); Pfaff (2003a), 141–143 mit weiterer Literatur (florale Akrotere). Zur These der figürlichen Eckakrotere: Pfaff (2003a), 143; Danner (1989a), 16f. (Kat. 102); Unterkörper einer laufenden Figur: Eichler (1919), 20–23 Abb. 10–12. Die nur im Manuskript vorliegende Arbeit von R. Wood, Argive Heraion Sculpture. A Preliminary Catalogue 1952 (Hinweis bei Pfaff [2003a], xxx; Delivorrias [1974], 189f.) habe ich nicht konsultiert.

ATHEN

ATHEN-1 (Abb. 7–10. 143. 144)

ZUGEHÖRIGES BAUWERK: Athen, Akropolis, H–Architektur (Schuchardt [1935/1936], 95–98; Ohnesorg [1993], 10 f.; Wallat [1997], 28–35). Inder Forschung wurde diskutiert, ob die Akrotere der H-Architektur zu einem späteren Zeitpunkt ersetzt wurden und hierfür separate Basen in die Eckblöcke und hinter die Mittelblöcke der Sima gesetzt wurden (s. ATHEN-2).

ERHALTUNG & MASSE: Von der marmornen Schachbrett- und der Blütensima, die der H-Architektur zugewiesen werden und sich in Ausgestaltung und Höhe des Abschlussornamentbands unterscheiden, sind insgesamt drei Eckblöcke sowie Fragmente von beiden Mittelblöcken erhalten.

Mittelblock der Blütensima: Auf der Rückseite ist eine Zurichtung zur Aufnahme einer Akroterbasis nachweisbar: Zwei Fragmente des Mittelblocks zeigen auf der Innenseite eine waagrechte Auflagerfläche; die Sima ist in diesem Bereich nach oben hin verdickt, so dass sie eine gerade, zur Platte senkrechte Fläche bildet (rek. Breite ca. 46 cm [G]). Diese Verdickung war jedoch dem unteren Bereich der Sima vorbehalten, wie weniger dicke Stücke des oberen Sima-Abschlusses zeigen. Sie könnte folglich unten verdickt gewesen sein, um ein verstärktes Auflager für die Akroterbasis zu gewinnen.

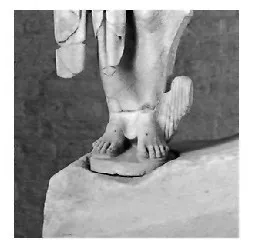

Mittelblock der Schachbrettsima: Dem Mittelblock ist das Fragment zuzuordnen, das Zehen auf einer Plinthe mit Schachbrettmuster am vorderen Rand zeigt (Ath. 1).Am anderen Teil des Mittelblocks sind Reste der Verdickung der Sima erhalten (rek. 25,3 cm Breite [G]). Die Verdickung nahm nicht die gesamte Höhe der Sima ein, sondern zeigt einen Absatz. Eine Verbindung zwischen den Fragmenten des Mittelblocks und dem Zehenfragment fehlt. Aufgrund der Krümmung des Fragmentes mit den Zehen, der fehlenden Befestigungsspuren auf der Unterseite sowie der größeren Tiefe kann es nicht direkt auf der Sima aufsitzen. Es liegt daher nahe, dass das Fragment an dem Mittelblock mittels Einklinkung befestigt war, wie dies Schrader und Schuchardt rekonstruierten. Weniger klar dagegen ist die Rekonstruktion aufgrund der geringen Erhaltung bei der Blütensima (Rekonstruktionsvorschlag bei Schuchardt [1935/1936], 32 Abb. 6).

In den Sima-Eckblöcken gab es keine EAB, da die erhaltenen Eckvoluten sich aus der Ornamentleiste entwickeln und direkt auf der Sima mittels Dübeln befestigt wurden.

BEFESTIGUNGSSPUREN: –

DATIERUNG: erstes Viertel des 6. Jhs. v. Chr. (Wallat); 580–570 v. Chr. (Schuchardt).

LITERATUR: Schrader (1909), 8–10 mit Abb. 7; Schrader (1928), u. a. 61 mit Abb. 1. 14. 15; Schuchardt (1935/1936), 4–8 (Kat. 1). 12–15 (Kat. 14). 19f. (Kat. 26). 29–35 (Kat. 47. 48). 82–85; 5 Abb. 1; 26 Abb. 2; 27 Abb. 3; 28 Abb. 4; 29 Abb. 5; 32 Abb. 6; 34 Abb. 7 Abb. 12 Taf. 1, 1–4; 3, 7; 4, 1–4; 5, 1. 3; 7, 5. 6; 8, 1–3; 11, 1–4; 12, 6–7; 16, 1; 17, 3–4; Plommer (1960), 154f. mit Abb. 12; Schuchardt (1963), 816. 819 mit Abb. 18; Beyer (1974a), Abb. 3; Ohnesorg (1993), 10f. Taf. 69, 1. Zur Datierung: Schuchardt (1935/1936), 65; Wallat (1997), 28–35. Zum Akroter: Kap. I. 2 zu A1.

ATHEN-2

ZUGEHÖRIGES BAUWERK: Athen, Akropolis, Alter Athena-Tempel (ursprünglich einer sekundären Phase der H-Architektur zugewiesen: Korres [1997]; zur Zuweisung zum Alten Athena-Tempel und der ...