1.1 Physische Beschreibung

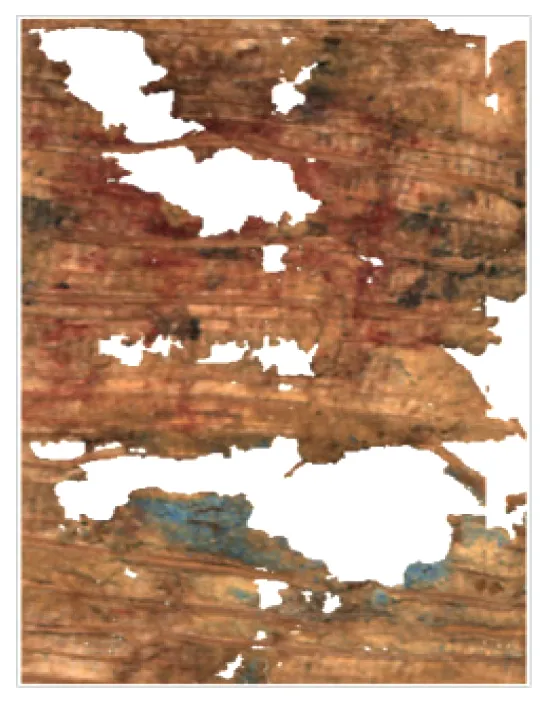

Die Aktenrolle P.Trier II 15 stammt aus Mumienkartonage1 und weist an diversen Stellen Farbreste der ursprünglichen Bemalung auf. Als Beispiel soll hier ein Ausschnitt aus dem unteren Teil der ersten Kolumne (Abb.1) dienen, auf dem Spuren von roter und blauer Farbe zu erkennen sind. In diesem Bereich ist zudem die Tinte verlaufen, was wohl während des Auflösens der Kartonage geschehen ist und irreversible Schäden an der Beschriftung des Papyrus hervorgerufen hat, besonders am Ende der ersten Kolumne, sodass der Inhalt des Schriftstücks (e) nicht rekonstruiert werden kann.

Abb. 1

Die Aktenrolle ist 99,8 cm breit und 31,2 cm hoch und bis auf ca. 4–5 cm, die am Beginn der Rolle fehlen, vollständig erhalten. Der obere Rand beträgt ca. 3,5 cm, der untere 4,5 cm und der rechte 1 cm.

Die Papyrusblätter der Aktenrolle sind von schlechter, grober Qualität und die Klebungen unsauber ausgeführt, sodass es sich um Schreiberklebungen zu handeln scheint, die im Büro desjenigen Intendanten angefertigt worden sind, der auch für die Beschriftung verantwortlich war. Insgesamt können vier Klebungen ausgemacht werden, die alle dem Typ II2 entsprechen, also sich aus drei Schichten zusammensetzen, und die ca. 2,5 cm breit sind.

Der Erhaltungszustand der Papyrusrolle ist, abgesehen von dem fehlenden Stück am Rollenanfang, gut, da sie kaum von Wurmfraß betroffen war und nur wenige kleinere Fehlstellen aufweist. Das Verso ist nicht beschrieben.

1.2 Herkunft

Der Fundort der Rolle ist nicht bekannt. Aus einer geographischen Angabe im Text, die sich auf eine Person bezieht, die im Herakleopolites in Garnison lag, liegt die Vermutung nahe, diesen Gau als den Ort anzusehen, an dem die Rolle beschrieben und höchstwahrscheinlich auch hergestellt worden ist. Wie oben bereits erwähnt, ist die Aktenrolle wohl nicht vom Schreiber gekauft, sondern von ihm selbst aus mehreren Kollemata zusammengestellt worden, worauf die Ausführung der Klebungen hinweist.

Der gesamte Text der Rolle ist eine Kopie, die wahrscheinlich im Büro der militärischen Verwaltungsbeamten im Herakleopolites verblieben ist. Dafür spricht auch, dass der Text von einer Hand geschrieben wurde.3

1.3 Beschriftung

Die gesamte Aktenrolle ist von einer Hand verfasst worden, deren geübter Duktus zuweilen in eine Kursive übergeht, die das Entziffern des Textes erschwert. Dennoch sind die vier Kolumnen – soweit der Zustand des Papyrus es zulässt – gut lesbar, und dank der verwendeten Paragraphoi ist der Text übersichtlich gegliedert.

Bevor auf die paläographischen Aspekte des Stückes eingegangen wird, soll hier zunächst ein tabellarischer Überblick zur Verteilung der Kolumnen gegeben werden, der ihre Breite und die Abstände zwischen ihnen sowie die Höhe der Zeilen und die Zeilenabstände umfasst. Die regelmäßig vom Schreiber gesetzten Paragraphoi werden unten in Kapitel 4.2 behandelt, da durch sie nicht nur eine äußere Gliederung der Akte erfolgt, sondern auch das Verständnis vom inhaltlichen Aufbau derselben vereinfacht wird.

Tabelle 1: Beschriftung

1.4 Paläographie und Abkürzungen

Aufgrund der erhaltenen Datumsangaben ist P.Trier II 15 sicher in die Zeit (kurz) nach dem 17. September 145 v. Chr. datiert. Die paläographischen Kriterien korrespondieren mit einer Datierung in die Mitte des 2. Jhs. v. Chr.

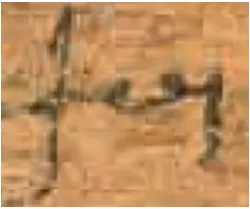

Das Schriftbild ist regelmäßig, wobei durch die häufig vom Schreiber ausgeführten Verbindungshäkchen der Eindruck eines einheitlichen oberen Zeilenabschlusses entsteht, der kaum durch Oberlängen einzelner Buchstaben unterbrochen wird. Das Omikron ist, wie in der Ptolemäerzeit üblich, höhergestellt und kleiner als in den späteren Jahrhunderten. Das Tau wird oft in Form eines Gabel-Tau ausgeführt, und auch das typisch ptolemäische Treppen-Ny ist im Schriftbild wiederholt vertreten, wie die untere Abbildung zeigt.

Abb. 2: P.Trier II 15, Kol. IV 99

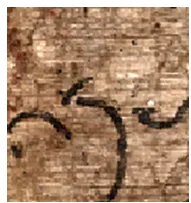

Auffällig ist das geteilte Epsilon, dessen obere Hälfte weder mit dem unteren Bauch noch mit der horizontalen Haste verbunden ist, die in der folgenden Abbildung in ein Iota übergeht.

Abb. 3: P.Trier II 15, Kol. IV 98

Der Schriftduktus weist Übereinstimmungen mit demjenigen in P.Köln X 413, einer Eingabe aus dem Jahr 142 v. Chr., auf, dem er im Folgenden kurz gegenübergestellt werden soll.

Beide Schreiber führen oft nur den linken Bauch des Omega aus und gehen dann mit Hilfe eines kleinen Häkchens in den nächsten Buchstaben über:

Abb. 4: P.Köln X 413, 10

Abb. 5: P.Trier II 15, Kol. IV 83

Die Schreibweise des καί ist in beiden Dokumenten fast identisch. Lediglich die Ausführung der Kappas variiert, da der Schreiber des Kölner Papyrus vom unteren Ende der senkrechten Haste aus in die obere diagonale Haste des Kappa übergeht, während im Trierer Papyrus die diagonalen Hasten in einem spitzen Winkel an die senkrechte Haste angesetzt werden. Bei beiden Kappas endet die horizontale Achse jeweils etwa in der Mitte des Bauches des Alpha, das wiederum an das darauffolgende Iota angebunden wird:

Abb. 6: P.Köln X 413, 18

Abb. 7: P.Trier II 15, Kol. IV 81

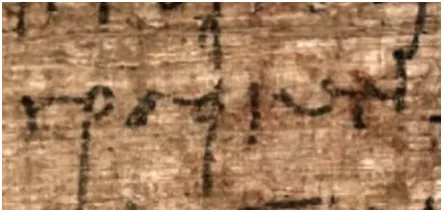

Ebenfalls auffällige Ähnlichkeit hat die Ligatur von Ny und Alpha, bei der die rechte Haste des Treppen-Ny in einem Bogen in das hakenförmige Alpha übergeht:

Abb. 8: P.Köln X 413, 20

Abb. 9: P.Trier II 15, Kol. IV 99

Auf Abkürzungen verzichtet der Schreiber weitestgehend. Lediglich das Drachmenzeichen wird mit dem typischen Häkchen abgekürzt (siehe Abb. 10). Dort, wo im Papyrus die Weizenartaben erwähnt werden (Kol. I 14.16, III 60), die Antiphilos erhält, ist die Tinte so stark abgerieben, dass man die Art der Abkürzung nur an einer Stelle erkennen kann (siehe Abb. 11). Dort ähnelt sie der in der Naukleros-Quittung BGU X 1933, 4 (230 v. Chr.). Vgl. auch Blanchard, Sigles et abbréviations, S. 36.

Abb. 10: P.Trier II 15, Kol. I 6

Abb. 11: P.Trier II 15, Kol. I 16