- 128 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

Manche Christen behandeln ihren Körper wie einen unliebsamen Gegenstand. Andere vernachlässigen ihre Psyche. Wieder andere pflegen ihre Beziehung zu Gott so gut wie gar nicht. Und manche vernachlässigen gleich alle drei Aspekte. Ergebnis: Der Glaube wird fad, die Seele müde, der Körper krank! Wie ein Glaube aussieht, der den Menschen zu einer ganzheitlichen Entfaltung führt, zeigt der Autor praktisch, lebensnah und mit einer Portion Humor.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Glaub dich nicht krank von Ulrich Giesekus im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theology & Religion & Religion. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Teil I

Gesund sein an Leib, Seele und Geist

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Am Anfang legt der Autor die »Karten auf den Tisch« und beschreibt, aus welcher Perspektive dieses Buch geschrieben ist und wo er selbst steht. Denn darauf haben die Leser ja ein Recht, oder? Also:

Kapitel 1

Christen haben’s besser – oder doch nicht?

Wenn ich als kontaktfreudiger Mensch beim Zugfahren oder ähnlichen Gelegenheiten mit anderen Menschen ins Gespräch komme, entwickelt sich eine Unterhaltung, die typischerweise so abläuft: Der andere fragt irgendwann: »Ja, und was machen Sie so – ich meine, beruflich?« »Ich bin in der Erwachsenenbildung tätig.« »Ach, wie interessant! Ja, und was für Erwachsene bilden Sie da so aus?« »Ehren- und hauptamtliche Seelsorger, die im Rahmen ihrer Kirche Gespräche führen oder Kranke besuchen usw.« »Dann sind Sie Pfarrer oder so was?« »Nein, ich bin Psychologe.« »Ach, dann muss ich aber aufpassen, was ich bei Ihnen so sage.« Gesprächsende. Manchmal denke ich, dass ich mich besser so vorstellen sollte: »Entschuldigen Sie, ich bin Psychologe, aber das macht nichts, ich bin völlig normal!«

Ich kann es mir gut vorstellen – die Leser reagieren ähnlich und werden skeptisch. Sie halten ein Buch in der Hand – »Glaub dich nicht krank!« – und das von so einem Psycho-Typen … Wird der uns wieder mal deutlich machen, dass die ganze Welt verdreht ist, dass alle eine Macke haben (ausgenommen er selbst …), und uns dann sagen, wir bräuchten Therapie?

Nein, das wird er nicht. Im Gegenteil: Als Psychologe, therapeutischer Seelsorger und als Christ freue ich mich sehr, zuerst einmal feststellen zu können: Inzwischen gibt es mehrere Tausend wissenschaftliche Studien, die den Zusammenhang von Glaube und Wohlbefinden untersuchen. Der Tenor dieser Studien: Christen sind psychisch und körperlich gesünder als der Durchschnitt der Bevölkerung. Menschen, die an einen gütigen Gott glauben, sind besser dran bei der Bewältigung von Lebenskrisen und Stresssituationen. Sie werden seltener psychisch krank und sind auch für psychosomatische Krankheiten weniger anfällig. Wenn sie dann doch krank werden, haben sie mehr Vertrauen in einen Heilungsprozess und werden dadurch auch schneller gesund. Sie sind insgesamt weniger ängstlich und depressiv, sie haben mehr Freude am Sex, und ihre Ehen und Familien sind gesünder und halten häufiger dem Stress des Alltags stand.

Christen saufen und rauchen weniger, nehmen seltener Drogen und sind schon rein körperlich deswegen fitter als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und das wirkt sich auch auf die seelische Befindlichkeit aus – in einem gesunden Körper ist es leichter, sich wohlzufühlen. Und auch ganz zum Schluss, wenn es ans Sterben geht, erleben gläubige Menschen den nahenden Tod mit weniger Angst und Verzweiflung.

Seit der Erstauflage dieses Buches hat sich in der humanwissenschaftlichen Forschung eine wesentliche Änderung vollzogen. Während in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der weitaus überwiegende Teil der Studien und Forschungsprojekte zu Problemthemen gemacht wurde, feiern wir heute in den Wissenschaftsinstituten auf der ganzen Welt die neue »positive Psychologie«, die sich seit der Jahrtausendwende deutlich vollzieht. Wissenschaftler fragen nicht mehr in allererster Linie danach, warum und was alles schiefläuft und wie man es reparieren kann – sondern sie schauen jetzt häufig auf gute Entwicklungen.

Wie entsteht Gesundheit und Zufriedenheit? Warum sind die meisten Paare ein Leben lang miteinander glücklich? Wie kommt es, dass manche Menschen trotz schwerster Traumatisierung gesund bleiben und an ihrem Leid sogar wachsen?

Die Glücksforschung zeigt, dass Besitz, Bildung und Gesundheit keine wesentlichen Faktoren zum Glücklichsein sind, aber Einstellungen wie Vergebungsbereitschaft, Optimismus (»Hoffnung«) und Dankbarkeit einen riesigen Einfluss haben. Wenn man sich die Menschen ansieht, die emotional sehr stabil sind, wird deutlich, dass bei ihnen – wie auch bei den unglücklichen Menschen – der Glaube häufig prägend für ihren Stil der Problembewältigung ist. In anderen Worten: Glaube wird in der Wissenschaft heute viel stärker als Ressource für ein gelingendes Leben wahrgenommen, weil Ressourcen an sich mehr in den Fokus genommen werden.

So zeigt z. B. eine berühmte Studie der amerikanischen Forscherin Emmy Werner1, die 550 Männer jahrelang wissenschaftlich begleitet hat, dass es eine erhebliche Anzahl von Personen gibt, die in sehr üblen Verhältnissen – sogenannte »Risikokinder« – aufwachsen und trotzdem lebenstüchtig werden. Ein Ergebnis dieser Studie ist, dass es wichtige Bezugspersonen geben muss, die die fehlenden gesunden Elternbindungen ersetzen können. Das sind häufig Mitglieder einer Glaubensgemeinschaft, die als eine Art Familienersatz dienen können.

Bei einer besonders gefährdeten Untergruppe dieser »Glück-im-Unglück«-Lebenskünstler, gab es in der Teenagerzeit ernste Probleme, aber als junge Erwachsene lebten sie ein gutes Leben. Werner stellt dazu fest: »Der Beitritt zu einer Religionsgemeinschaft, die ihnen Struktur, das Gefühl für Gemeinschaft und die Gewissheit der Erlösung vermittelte, war für viele Jugendliche mit Problemen ein wichtiger Wendepunkt im Leben.«2

Inzwischen gibt es weltweit mindestens 1500 wissenschaftliche Studien zum Verhältnis von Glaube und seelischer Gesundheit – und die weitaus meisten zeigen, dass es einen positiven Zusammenhang gibt. Das gilt für viele Religionen mit der Einschränkung, dass angstbesetzte und streng fundamentalistische Ausprägungen generell die Glaubenspraxis zum Schadensfaktor werden lassen. Tugenden wie Weisheit, Mut, Gerechtigkeit, Liebe und Mäßigung – die in religiösen Kontexten vermittelt werden – helfen Menschen, gut zu leben.3 Der Glaube selbst bietet offensichtlich emotionale Entlastung, moralische Orientierung, soziale Unterstützung und die Möglichkeit für eine viel positivere Sicht auf die eigenen Lebensumständen als die schicksalhaften Deutungen, die ungläubige Menschen konstruieren, um mit ihrem Leid klarzukommen.

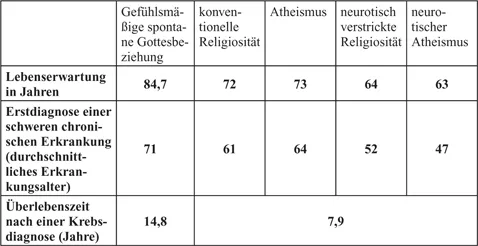

Die vermutlich umfangreichste europäische Untersuchung zum Thema »Glaube und Gesundheit« ist eine Langzeitstudie von R. Grossarth-Maticek, bei der 36814 ältere Personen über mehr als 20 Jahre lang wissenschaftlich begleitet wurden.4 Grossarth-Maticek untersuchte neben vielen anderen Faktoren auch das persönliche Glaubenserleben und konnte zeigen, dass der Glaube mit großem Abstand vor allen anderen Faktoren den weitaus größten Anteil zur körperlichen und emotionalen Gesundheit beitragen kann. Insgesamt fanden die Forscher 15 Faktoren – einer davon die erbliche Veranlagung, an der man nichts ändern kann; die anderen 14 sind jedoch verhaltensbedingt. Sie liegen im körperlichen, psychologischen, sozialen und spirituellen Bereich.

Was bei Grossarth-Maticek wissenschaftlich »spontan emotionale Gottesbeziehung« genannt wird, ist ein Glaube, der ohne äußeren Druck und nicht aus Angst gelebt wird (»spontan«) und der Auswirkungen auf die emotionale Befindlichkeit hat (»emotional«). Das trifft also auf Menschen zu, die von sich berichten, dass sie beten, weil ihnen das guttut, oder in die Kirche gehen, weil sie dort gerne sind, oder in der Bibel lesen, weil ihnen das Trost und Kraft gibt. Und diese Art des persönlichen Glaubens ist unabhängig von anderen Faktoren nachweisbar das mit Abstand Beste, was man für sich tun kann. Mit anderen Worten: Menschen, die auf diese Art gläubig sind, sind nicht nur deswegen glücklicher, gesünder oder leben länger, weil sie als fromme Leute tugendhafter leben – z.B. weniger rauchen, nicht so viel Alkohol trinken oder weniger Autounfälle haben. Nicht nur die unterschiedliche Lebensführung, sondern die Glaubenseinstellung selbst hat eine direkte Wirkung auf die Befindlichkeit. Ein paar Zahlen dazu:

Von den Personen, die alle fünfzehn Gesundheitsfaktoren aufwiesen, waren am Ende der Studie 93 Prozent gesund und aktiv bis ins hohe Alter. Wenn »nur« vierzehn Faktoren ausgeprägt vorhanden sind, sind es immerhin noch 70,6 Prozent – außer, wenn dieser eine fehlende Faktor die »spontan emotionale Gottesbeziehung« war: dann sind es nur noch 23 Prozent. Auch umgekehrt zeigt sich die einzigartig herausragende Bedeutung dieser Glaubensvariable: Wenn jemand in praktisch jeder Hinsicht ungesund lebt und nur einen Faktor stark ausgeprägt hat, erreichen die meisten der Probanden nicht das Ende der Studie lebendig. Es ergibt sich folgende Überlebenschance für die fünf größten Faktoren (von insgesamt fünfzehn):

| Gefühlsmäßige spontane Gottesbeziehung | 12% |

| Starke Lebenstendenz (»Lebenswille«) | 4,7% |

| Gute erbliche Voraussetzungen | 4,6% |

| Erholsamer Schlaf und regelmäßige Erholung | 3,9% |

| Freude am Leben (Wohlbefinden und Lust) | 3,9% |

Das heißt also: der Faktor »Glaube« ist über zweieinhalbmal stärker als der »Lebenswille« auf Platz 2 oder die »genetische Veranlagung« an dritter Stelle.

Ein Mythos, der besonders hartnäckig zum Vorurteil über die negativen Folgen christlicher Prägung gehört, ist die Vorstellung, Christen hätten weniger Spaß im Bett. Dass, ganz im Gegenteil, der Glaube auch Einfluss auf eine erfüllende Sexualität hat, zeigen viele Studien. Die beiden Forscher Bochmann und Näther5, fassen zusammen: »Christen haben eine erfüllte und erfüllende Sexualität: je gläubiger, desto mehr. Gerade in christlichen Kreisen höre ich immer wieder Zweifel, ob Christen tatsächlich so glücklich und zufrieden seien. Offensichtlich werden die Klischees der Medien, die gläubigen Menschen sexuelle Genussfähigkeit fast schon per Definition absprechen, leichter geglaubt, als gerechtfertigt ist. Umgekehrt: Menschen mit geringer Glaubensbindung erreichen sehr viel seltener hohe sexuelle Zufriedenheit« (Bochmann u. Näther, 2002, S. 141). Auch die von diesen Autoren in Deutschland erhobenen Daten bestätigen eine größere Anzahl vorheriger Untersuchungen, besonders im amerikanischen Raum, bei denen deutlich wird, dass christlicher Glaube im Durchschnitt auch in sexueller Hinsicht mit mehr Lebensfreude verbunden ist als Unglaube (z.B. Hart, 1995)6.

Glaube ist der wichtigste Faktor überhaupt – wenn es um Prävention (d. h. Vermeidung) seelischer und körperlicher Erkrankungen geht! Das überrascht auch manchen Frommen, der es gar nicht glauben mag. Klar: Christen erleben in der christlichen Gemeinde neben allem Guten auch erdrückende Moralisten, wir kennen »fromm« begründeten Machtmissbrauch und autoritäre Strukturen, ahnen das verschwörerische Schweigen, welches einen »guten Ruf« vor der Erkenntnis der Wahrheit schützt. Und wir bekommen links und rechts mit, wie Menschen die Bibel und den Glauben benutzen, um den eigenen Vogel mit frommem Vogelfutter zu mästen. Natürlich gibt es in der christlichen Gemeinde Verkündiger, die ihre vornehmste Aufgabe darin sehen, alles madig zu machen, was Spaß macht. Wir sehen, wie tatenlose Jammerer ihre Hilflosigkeit und Entscheidungsschwäche züchten (»So nimm denn meine Hände«) und wie herzinfarktgefährdete Macher auch am Sonntag ihren Stress und ihre Leistungsorientierung voll ausleben (»Auf, denn die Nacht wird kommen«). Und wir nehmen wahr: Anders wäre es wirklich gesünder. Die Gute Nachricht ist: scheinbar ist wohl das Gesunde glücklicherweise eher die Regel als die Ausnahme. Glaube ist ein viel stärkerer Präventivals Risikofaktor und wirkt förderlich in Bezug auf praktisch alles, was das Leben schön macht.

Wie kommt es, dass Christsein einen so viel schlechteren Ruf hat, als die Wirklichkeit es auch nur annäherungsweise zulässt? Wissenschaftliche Untersuchungen müssten an sich zu dem Schluss führen, dass Gottesdienste und Evangelisationen von der Krankenkasse bezahlt werden sollten, so gesund sind sie … Und trotzdem sind die meisten Menschen (auch viele Christen) der Ansicht, es handele sich bei der christlichen Gemeinde um einen eher verkorksten Haufen weltfremder Spinner, die mit dem Leben nicht klarkommen. Für die Zugehörigkeit zu diesem Club sollte man sich dann eher schämen (was viele auch tatsächlich tun).

Neben der bereits erwähnten »spontan-emotionalen Gottesbeziehung«, die im Wesentlichen einen am Evangelium orientierten, befreiten Glauben beschreibt, gibt es nämlich noch vier andere Glaubensstrukturen, die entweder keinen Einfluss auf die Gesundheit haben – oder sogar einen deutlich negativen:

Konventionelle Religiosität: Die Mitgliedschaft in einer Kirche oder Gemeinde ist formal vorhanden, der Glaube aber bekommt keine Alltagsbedeutung.

Normaler Atheismus: Jeder andere darf glauben, was er oder sie will – aber Gott existiert nicht.

Neurotischer Atheismus: Man glaubt nicht an Gott, aber man hat etwas gegen ihn oder andere, die an ihn glauben (verbittert, Gott hassen usw.).

Neurotisch verstrickte Religiosität: Der Glaube hat eine wesentliche Bedeutung im Leben – aber primär aus Angst vor Gott, der Hölle usw. Im christlichen Sprachgebrauch ist das ein gesetzlicher Glaube, der mit Enge und »frommer Leistung« verbunden ist.

Schauen Sie sich die durchschnittliche Lebenserwartung und Erkrankungsmuster in diesen Gruppen an:

Formen der Religiosität und Lebenserwartung7

Zwischen einem gesetzlichen, angstbestimmten Glauben und einem evangeliumsorientierten, befreiten Glauben ist also ein solcher Unterschied, dass sich die zusätzliche Last des gesetzlichen Glaubens in einer um über 20 Jahre reduzierten Lebenserwartung zeigt. Man kann also vereinfacht sagen: ein gesetzlicher Glaube kostet etwa 10 Lebensjahre, ein befreiter Glaube bringt 10 Lebensjahre dazu. Atheisten und konventionell Religiöse liegen im Bevölkerungsdurchschnitt. Menschen, die verbittert sind und Gott hassen, leben kurz und sind früher krank. Dabei ist zu vermuten, dass viele dieser Menschen Ehemalige aus der »neurotisch verstrickten« Gruppe sind oder die Eltern es waren. D.h., möglicherweise ist »neurotischer Atheismus« ein späteres Symptom eines ängstlichen Glaubens. Natürlich sind das Durchschnittswerte, die nicht mit einer Garantie verbunden sind. Unsinnig ist also die Übertragung auf den Einzelfall, und völlig daneben wäre der Umkehrschluss »wer krank ist, glaubt nicht richtig«. Es geht um Präventiv- und Risikofaktoren ohne Garantie – so wie es auch nicht garantiert ist, dass jemand, der sein Leben lang keine Zigarette geraucht hat, nicht trotzdem an Krebs erkranken wird. Es passiert nur deutlich seltener bei diesen Personen. Dazu eine Beobachtung aus der Bibel: »Mancher, der gerecht lebt, muss schon in jungen Jahren sterben, obwohl er nichts Unrechtes getan hat, und ein anderer, der nichts von Gott wissen will, darf dennoch ein langes Leben führen. Deshalb: Leb nicht übertrieben rechtschaffen und versuch nicht allzu weise zu sein. Oder willst du dich selbst zugrunde richten? Aber sei auch nicht zu schlecht und unvernünftig.« (Pred. 7,15ff)

Macht Glaube krank? Macht er gesund? Beides stimmt, je nachdem, von welchem Glauben wir reden. Wesentlich ist die Unterscheidung zwischen einem gesetzlichen und einem am Evangelium orientierten Glauben.

Noch einmal: ein lebendiger, im Evangelium verankerter Glaube ist keine Garantie für ein langes und gesundes Leben – aber eine der besten Voraussetzungen dafür; von dem Leben nach dem Tod ganz zu schweigen. Also: es lohnt sich!

Soweit einmal eine kleine Auswahl der Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen, die sich mit Lebensglück, Gesundheit, Lebenserfolg und dem Lebensstil frommer Menschen befassen. Meiner Meinung nach heißt es deshalb nicht »fromm, aber trotzdem einigermaßen fit«, sondern »fromm und okay«. Christsein und seelisch gesund sein widerspricht sich nämlich nicht.

Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, wie manche Leser denken: »Auf welchem Planeten ist denn der zu Hause? Die Frommen, die ich kenne, sind verklemmt, depressiv und zwanghaft. Sie können vor lauter Verboten nichts mehr richtig genießen. Ihre Einstellung zum Leben ist langweilig. Und wenn ›fromm sein‹ heißt, so zu sein wie die, dann bin ich es lieber nicht.«

Denen, die so denken, zum Trost: Jawohl, diese Leute kenne ich auch. Ich bin als Familientherapeut und Berater fast täglich mit ihnen beschäftigt und versuche ihnen zu helfen. Es stimmt, dass in bestimmten »frommen« Kreisen Depressionen, Sexualstörungen und Zwänge fast schon die Regel sind. Es stimmt, dass manche Menschen ihre Selbstunsicherheit und übertriebenen Minderwertigkeitsgefühle hinter einer »frommen« Pseudo-Demut mühsam verbergen.

Und natürlich ist es wahr, dass für manche die »Frömmigkeit« selbst zu einer Art Zwangsstörung geworden ist, bei der weite Teile des Alltags ritualisiert und unfrei gestaltet werden.

Ganz klar: Es gibt in christlichen Gemeinden auch die autoritären Unterwerfungsstrukturen, die unter dem Begriff »geistlicher Missbrauch« einzuordnen sind und die dazu führen, dass Menschen von anderen abhängig werden. Es gibt in christlichen Gemeinden dieses naiv blinde Vertrauen gepaart mit tabuisierendem Schweigen, das schreckliche geschützte Nischen für Täter sexuellen Missbrauchs schafft. Und es gibt für jede dieser Störungen und für manche andere Absurditäten bibelschwingende Vertreter, die das ganze krankmachende Getue »fromm« aufrechterhalten. Und, und, und …, aber das ist nicht gleichzusetzen mit einem biblisch orientierten und in Jesus Christus verankerten Glauben. Auch nicht mit einer ...

Inhaltsverzeichnis

- Umschlag

- Titel

- Impressum

- Inhaltsverzeichnis

- Teil I: Gesund sein an Leib, Seele und Geist

- Teil II: Krank machende Normen

- Teil III: Gesunder Glaube im Alltag

- Literaturverzeichnis

- Fußnoten

- Werbung