![]()

PRIMA PARTE

![]()

«J’ai tant de musique dans ma tête»

La patologia di Ravel e le anamnesi del Concerto per la mano sinistra

La sera dell’8 ottobre 1932 Ravel prese un taxi. Era l’una passata e chiese di essere portato all’hôtel in rue d’Athènes in cui aveva preso l’abitudine di pernottare quando, chiamato a Parigi da qualche obbligo mondano, lasciava la sua casa di campagna a Montfort-l’Amaury. L’hôtel era abbastanza confortevole, ma soprattutto si trovava a pochi passi dall’abitazione degli amici più cari che aveva a Parigi, i Godebski. Per quell’ospite di riguardo all’Hôtel d’Athènes c’era sempre a disposizione una stanza, nella quale gli era consentito lasciare alcuni effetti personali fra cui uno smoking.

Il taxi percorreva spedito le vie intorno alla gare Saint-Lazare e l’hôtel era ormai vicinissimo; anche quella serata stava per concludersi come tante altre: ancora un isolato della rue d’Amsterdam e poi si sarebbe raggiunta la rue d’Athènes. All’incrocio tra le due vie la vettura si scontrò violentemente con un altro taxi, e Ravel fu scagliato in avanti con tale violenza da mandare in frantumi il vetro divisorio. Ne ricavò una contusione al torace, un paio di denti rotti e alcuni tagli sul viso. Lo portarono in una farmacia vicina e quindi all’ospedale Beaujon dove, constatata l’assenza di lesioni interne, lo fecero riaccompagnare all’hôtel.

Niente di grave, in fin dei conti, eppure quel trauma avrebbe prodotto conseguenze funeste e sproporzionate. Per tre mesi restò annichilito, incapace di fare qualsiasi cosa, come veniamo a sapere da una lettera del 6 gennaio 1933 indirizzata a Manuel de Falla:

[...] comincio appena a rimettermi. L’incidente non era grave: abrasione al torace e qualche ferita al viso. Ciò non ha impedito che fossi incapace di fare alcunché, se non dormire e mangiare [...].

Quello stupido incidente doveva aver smosso qualcosa nel profondo di un organismo già fragile e molto affaticato. A farne le spese, più di tutto il resto, era la memoria, che già da qualche tempo si era messa a giocargli dei brutti scherzi, come quella volta a Madrid nel novembre 1928. Stava suonando il pianoforte all’ambasciata francese e, mentre eseguiva la sua Sonatine, qualcosa si era inceppato: semplicemente, non ricordava più il seguito. Era un compositore, e così riuscì a concatenare l’Esposizione col Finale. Come poteva accadergli una cosa simile eseguendo un pezzo che aveva suonato un’infinità di volte? Eccesso di stanchezza? Dopo tutto quello era stato un anno faticoso: una tournée di quasi quattro mesi in cui aveva percorso in lungo e in largo gli Stati Uniti e il Canada, un viaggio a Oxford per ricevere la laurea honoris causa; poi, incalzato dalla solita fretta, aveva composto il Boléro per Ida Rubinstein e alla fine si era lasciato adescare da quella tournée in Spagna e in Portogallo.

Sembrò – o piuttosto Ravel volle convincersene – essersi trattato di un incidente passeggero. C’erano all’orizzonte impegni prestigiosi, suscitati dall’onda del successo che dopo il Boléro montava irresistibile. Cercò di adeguarsi a quel ritmo frenetico, e con non pochi sforzi portò a termine i due concerti per pianoforte.

Era sempre più distratto: scordava i nomi delle persone, dimenticava le lettere nelle tasche senza aprirle, creando così non di rado situazioni imbarazzanti; ma in fondo che importava? Non è forse normale a una certa età? E i grandi artisti non hanno spesso la reputazione di persone quanto mai distratte?

In una lettera inviata il 7 febbraio 1933 al cugino Alfred Perrin, la fatica di quelle stagioni veniva rievocata con quell’understatement che è uno dei tratti più tipici dell’epistolario del nostro musicista:

Quanto a me, ho vissuto momenti piuttosto agitati: prima di tutto un lavoro senza sosta per quasi tre anni (due concerti). Poi, un lungo viaggio in Europa che mi ha veramente riposato, e quindi un periodo trascorso nel paese natale che mi ha riposato meno, come sempre.

Sul soggiorno estivo a Saint-Jean-de-Luz Ravel sorvola un po’: accenna fugacemente ai lavori iniziati e non completati, ma nulla dice della preoccupazione che deve avergli procurato in quell’estate una maldestrezza manuale destinata ad assumere nel giro di un anno proporzioni drammatiche. Gli sembrava che le cose non volessero saperne di tornare al loro posto, nel vero senso della parola. Quando cercava di afferrarle si sottraevano, o erano piuttosto i suoi movimenti che sfuggivano al controllo della sua volontà. Un pomeriggio, sulla riva del mare, voleva mostrare all’amica Marie Gaudin quanto era bravo a lanciare i sassi facendoli rimbalzare sulla superficie dell’acqua, ma all’improvviso e inspiegabilmente il sasso lo scagliò sul viso della donna.

Gli era sempre piaciuto fare lunghe nuotate e, sapendolo abile e resistente, gli amici che restavano a terra non si preoccupavano, anche se lo perdevano di vista per parecchio tempo. Una mattina in cui la nuotata si prolungava un po’ troppo, decisero di prendere una barca e di andarlo a cercare. Lo trovarono al largo che galleggiava immobile, lo issarono a bordo e alle loro domande i soccorritori si sentirono rispondere tristemente che si era accorto all’improvviso di non riuscire più a coordinare i movimenti del nuoto. Restarsene immobile a «fare il morto» finché fossero arrivati a prenderlo gli era parsa l’unica chance per sopravvivere.

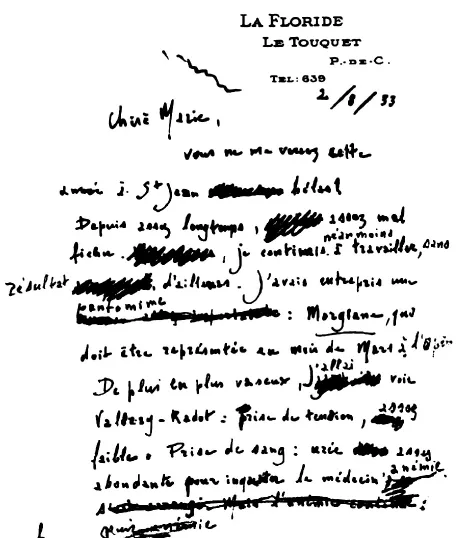

Dopo l’incidente automobilistico quello stato di cose peggiorò rapidamente e la maldestrezza delle mani finì col rendergli difficile e penosa la scrittura. Seguendo i consigli dei medici, nell’estate successiva scelse una località del Nord e accettò l’ospitalità che gli amici Jacques e Françoise Meyer gli avevano offerto nella loro villa al Pas-de-Calais. Di lì scrisse a Marie Gaudin una lettera che, dal punto di vista grafico, testimonia il progresso terribile della malattia. La bella scrittura di Ravel, in passato elegante e precisa come un’incisione, è disseminata di cancellature e incertezze d’ogni sorta:

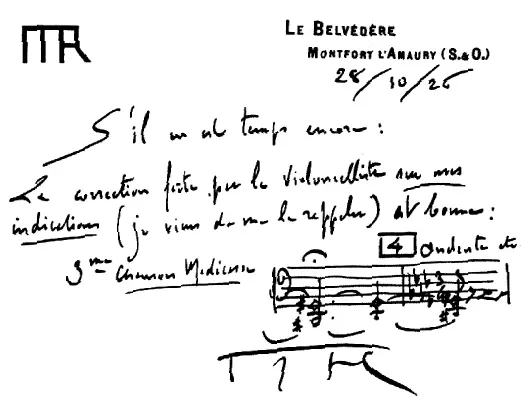

Lettera a Lucien Garban del 28 ottobre 1926.

Bozza di lettera a Marie Gaudin del 2 agosto 1933.

Cedendo alle insistenze degli amici, Ravel va in una clinica svizzera, dove gli prescrivono riposo assoluto; tenta di scrivere qualche cartolina, e tuttavia anche un’operazione così elementare per lui si muta in tragedia. I movimenti delle mani gli sono diventati penosissimi, e poi non ricorda come si fa a tracciare sulla carta le parole che gli vengono in mente. Deve andare a cercarle sul Larousse e copiarle quasi fossero geroglifici ignoti: sa ancora leggere, ma non è più in grado di scrivere.

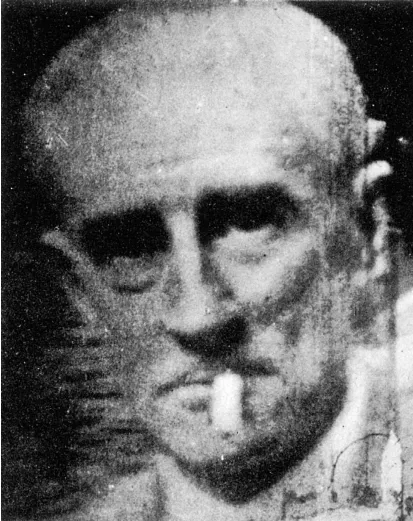

Nel febbraio 1935 Ida Rubinstein, devota e affettuosa come sempre, organizza per lui un viaggio in Spagna e in Marocco. La scusa ufficiale è quella di offrirgli qualche spunto folclorico per comporre le musiche di un balletto, Morgiane, ispirato alla tradizione araba. Non potendo partecipare lei stessa al viaggio, la danzatrice e coreografa russa lo affida alle cure solerti dello scultore Léon Leyritz, che rimuove ogni ostacolo e allestisce qua e là piacevoli sorprese. Le lettere di Leyritz alla Jourdan-Morhange, alla Rubinstein e agli amici parigini sono documenti da prendere con cautela. Saint-Jean-de-Luz, Bilbao, Santander, Madrid, Algeciras, Tangeri, Marrakech: pare che Ravel si compiacesse del viaggio, mostrasse curiosità, perfino qualche momento di entusiasmo, come quando gli capitò di ascoltare in Marocco un uomo in bicicletta che fischiettava il Boléro. I resoconti degli amici suonano però un po’ falsi, come fossero ispirati da una sorta di caparbio ottimismo – senza contare che Ravel era così riservato e gentile da arrivare a simulare reazioni svagate perfino nelle situazioni più imbarazzanti. Il ritorno a Parigi fu triste: le sue condizioni fisiche erano peggiorate e ora pareva un fantasma vagante fra i riflessi della propria celebrità:

Magro, grigio e bianco come la nebbia, era ancora capace di sorridere. Vedendomi disse «Toh, Colette!» con un tono perfettamente naturale, ma poi non si sforzò più di parlare. Seduto tra noi, sembrava un essere sul punto di dissolversi da un istante all’altro.

I concerti a lui dedicati si moltiplicano, tutti vogliono festeggiarlo. Nel novembre 1937 l’Orchestre National esegue Daphnis et Chloé; Ravel è dietro le quinte, e al termine del concerto si rivolge singhiozzando a Hélène Jourdan-Morhange dicendo: «Ho ancora tanta di quella musica in testa, non ho ancora detto nulla, ho ancora così tanto da dire [...]».

Non vogliamo dubitare delle parole di questa gentile signora, alla quale dobbiamo tante preziose informazioni su Ravel, tuttavia, più che prenderla alla lettera, considereremo la sua testimonianza come un indizio capace di svelarci qualche intimo aspetto di una musica la cui fascinazione non è quasi mai scevra da inquietudine.

Quel novembre Ravel era ridotto così male (morirà il mese successivo, dopo il vano intervento di chirurgia cerebrale tentato dal professor Clovis Vincent in una clinica di rue Boileau) che debolezza e smarrimento potrebbero avere indirizzato le sue parole, dalle quali, oltre alla condizione disperata dell’uomo che assiste al declino delle sue capacità creative, traluce il pensiero della fragilità della musica, sempre sul punto di dissolversi, poiché il silenzio che la cinge da ogni parte tende a inghiottirla. Far coincidere la minaccia portata dalla malattia all’integrità del proprio essere con la possibile dissoluzione della musica non è, per coloro che alla creazione musicale hanno dedicato la vita, un’idea peregrina. Nella coscienza del musicista la musica e il corpo tendono a fondersi in un’unica realtà, e se ci pare naturale che la musica induca dei brividi nel nostro corpo, perché stupirci se quest’ultimo comunica alla musica le sue spossatezze e i suoi tremiti? Le riflessioni sulla debolezza di un corpo appena scampato alla malattia non hanno forse trovato espressioni indimenticabili nel Quartetto op. 132 di Beethoven?

All’epoca di Ravel il pensiero della fragilità della musica si era fatto molto più assillante: su ogni parola e su ogni suono incombeva la minaccia di dissolversi nel limbo delle intuizioni non realizzate. Da assiduo lettore di Mallarmé, il compositore conosceva bene la sofferta parabola di un pensiero incapace di giungere a compimento; l’aveva messa in musica nell’ormai lontano 1913 con Surgi de la croupe et du bond, ultimo dei Trois poèmes de Mallarmé. All’inquietudine intellettuale che lo aveva accompagnato tutta la vita si aggiungeva ora uno stato di salute che comportava la minaccia di un annientamento fisico e psichico spaventoso.

Nel 1948, in un congresso di neuropsicopatologia tenutosi a Londra, il professor Théophile Alajouanine lesse una relazione sul caso Ravel. Aveva avuto modo di esaminare l’illustre paziente e aveva notato che, pur non essendo più in grado di leggere e scrivere la musica, la sua memoria e il suo orecchio restavano intatti. Avvertiva immediatamente errori anche lievi e piccole stonature nell’esecuzione della sua musica o delle partiture che conosceva a memoria. Il nucleo più intimo della sua musicalità (la musique dans la tête) restava intatto, dunque, ma lui non riusciva più a comunicare con l’esterno: «Maurice Ravel ha sperimentato la tortura di essere murato vivo entro un organismo che non ubbidiva più alla sua intelligenza. Osservava disperato vivere in lui un estraneo al quale lo aveva accoppiato un destino malvagio».

Non diversamente dalle parole, dai gesti e dalle memorie, la musica restava imprigionata nella sua mente e si vedeva preclusa ogni possibilità di contatto con l’esterno. Resa più acuta dalla malattia, questa specie di horror vacui era da tempo presente nella musica di Ravel; ne costituiva anzi uno dei tratti più peculiari e faceva sì che nella bellezza sovrana di tante partiture si infiltrassero sottili venature di inquietudine. I fremiti appena udibili destati dal rintoccare della campana del Gibet, gli sgomenti palpiti notturni della Alborada del gracioso o della Rapsodie espagnole, i brusii impercettibili da cui affiorano La Valse e il Concerto per la mano sinistra alludono sempre all’angoscioso rapporto tra musica e silenzio.

Se è lecito leggere un’opera come un reperto clinico – e come potrebbe non esserlo, nel momento in cui ci accingiamo a rievocare gli ultimi istanti di coloro che amiamo? –, dobbiamo rivolgerci a quel Concerto per la mano sinistra la cui trama consiste in un drammatico accavallarsi di reminiscenze nelle quali riconosciamo il tormento di una memoria che teme di smarrire se stessa. Questo componimento è soprattutto una drammatica meditazione in cui la coscienza del compositore chiama a raccolta i reperti musicali che costituiscono il suo passato per stringerli in uno di quei nodi di perfezione formale che le mani di Ravel già tante volte avevano superbamente intrecciato.

Anche nel mondo della musica le stesse cose ritornano; non come meri accadimenti, ma come esseri viventi, colti in momenti diversi della loro parabola esistenziale. Melodie, accordi, ritmi e timbri, non diversamente dai volti umani, mostrano i segni del tempo trascorso. Profili che in passato risplendevano di una radiosa ...