![]()

D Intervention und Teilhabe

![]()

Ziele formulieren und Maßnahmen beschreiben mit dem ABC-Modell

Stefanie K. Sachse & Tobias Bernasconi

Im Folgenden wird ein Vorschlag für systematische UK-Interventionsplanungen vorgelegt. Dieser ist als Beitrag zur Fachdiskussion und als Orientierungshilfe für eine zunehmend professionalisierte UK-Praxis zu verstehen.

Interventionsplanung ist ein zentrales Thema in der UK. Insbesondere bei der Versorgung mit Kommunikationshilfen wird oft davon ausgegangen, dass sich von einer kommunikativen Beeinträchtigung mehr oder weniger eindeutig Interventionen ableiten lassen. Kommunikative Kontexte sind jedoch so unterschiedlich, so abhängig von Umweltfaktoren (z. B. Gesprächspartner oder Gesprächssituation) und von psychosozialen Faktoren (z. B. Motivation), dass auf der Grundlage der Beschreibung einer kommunikativen Beeinträchtigung allein kaum umfassende UK-Interventionen geplant werden können. Aus Sicht der Autoren muss hier unterschieden werden zwischen a) einem grundsätzlichen Bedarf an UK – der sich tatsächlich oft von einer kommunikativen Beeinträchtigung ableiten lässt – und b) der konkreten UK-Interventionsplanung, die auf den Einsatz von UK in der individuellen Lebenswelt zielt. Dabei sind zwei Fragen zu beantworten:

• Welche Kompetenzen und Kommunikationsformen verbessern bei welchen Aktivitäten die soziale Teilhabe?

• Wie kann langfristig die kommunikative Unabhängigkeit einer u.k. Person unterstützt werden?

Im folgenden Beitrag wird zunächst beschrieben, was kommunikative Unabhängigkeit meint und wie UK-Interventionen definiert werden. Anschließend wird auf zwei Modelle (Kommunikative Kompetenz und ICF) eingegangen und abschließend ein Entwurf für systematische Interventionsplanungen vorgestellt (ABC-Modell).

1 Begriffliches: Kommunikative Unabhängigkeit und UK-Interventionen

Kommunikative Unabhängigkeit

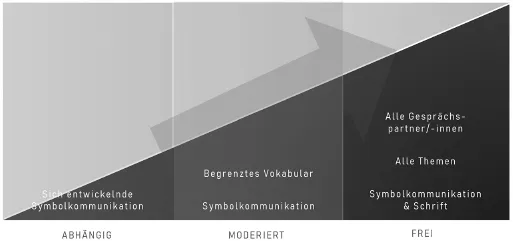

Der Begriff kommunikative Unabhängigkeit wird im Fähigkeitskontinuum (vgl. Dowden 2004) genutzt. Das Fähigkeitskontinuum wurde zur Beschreibung der expressiven Fähigkeiten unterstützt Kommunizierender entwickelt. Im Original werden die Stufen abhängige, moderierte und freie Kommunikation unterschieden (

Abb. 1; vgl. auch Blackstone/Hunt Berg 2006; PRD 2015).

Abhängig bezieht sich sowohl auf die Abhängigkeit von den Gesprächspartnern und vorbereiteten Situationen mit den Kommunikationshilfen (z. B. von passenden Aussagen auf dem BIGmack, der zur Verfügung gestellt und auf dessen Verwendung angemessen reagiert wird). Diese Abhängigkeit nimmt im Entwicklungsverlauf immer weiter ab: mehr Wörter/Symbole oder Gebärden können ausgedrückt werden, der Kreis der Gesprächspartner, die diese Kommunikationsformen verstehen und den gemeinsamen Austausch moderieren können, erweitert sich. Langfristig wird mit UK-Interventionen auf die freie Kommunikation der unterstützt kommunizierenden Person hingearbeitet oder wie Burkhart/Porter (2015, o.S.) beschreiben: »being able to say whatever I want to say, to whoever I want to say it to, whenever I want to say it«.

Abb. 1: Entwicklung kommunikativer Unabhängigkeit im Fähigkeitskontinuum (in Anlehnung an Dowden 2004)

UK-Interventionen

UK-Interventionen bezeichnen das geplante und systematische Unterstützen einer nicht lautsprachlich kommunizierenden Person bei der Erweiterung ihrer kommunikativen Unabhängigkeit und Partizipation. Dies geschieht vorwiegend durch Maßnahmen wie das Verändern und Anpassen von Kontextfaktoren (z. B. durch Unterstützungsleistungen der Gesprächspartner, den Einsatz von Kommunikationshilfen in unterschiedlich stark vorbereiteten Situationen; vgl. auch Romski/Sevcik 2018).

Das geplante und systematische Unterstützen zielt konkret ab auf:

1. gelingende Alltagskommunikation,

2. Unterstützung zur Erweiterung der kommunikativen Kompetenz (s. u.) und

3. die Entfaltung der schriftsprachlichen Fähigkeiten der unterstützt kommunizierenden Person (vgl. Light/McNaughton 2015; Beukelman/Mirenda 2013).

Angestrebt wird die Erweiterung der Partizipation einer Person. Wie sich die Partizipation einer unterstützt kommunizierenden Person gestaltet, ist dabei nicht nur von den Fähigkeiten der Person abhängig, sondern auch von den Kontextfaktoren wie den Gesprächspartnern, den Kommunikationsformen, dem adäquaten Vokabular usw.

Anhand dieser Beschreibung wird auch klar, was keine UK-Interventionen sind: So werden das Nutzen von Symbolen im Stundenplan oder der sporadische Einsatz eines BIGmack nicht als UK-Intervention verstanden.

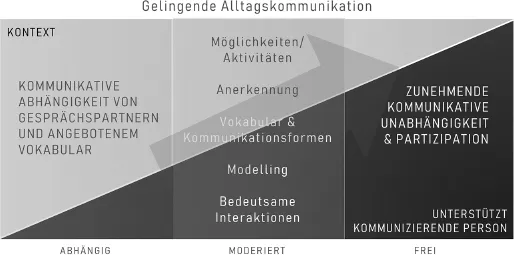

Im UK-Kontinuum werden die Ziele und zu berücksichtigende Aspekte von UK-Interventionen veranschaulicht: Die Ziele von UK-Interventionen sind gelingende Alltagskommunikation

und zunehmende kommunikative Unabhängigkeit. Die Umsetzung der Interventionen erfolgt im Rahmen von Aktivitäten, bei denen UK sinnvoll eingesetzt werden kann. Dabei spielen Anerkennung, adäquates Vokabular und adäquate Kommunikationsformen, Modelling und vielfältige bedeutsame Interaktionen eine wichtige Rolle (

Abb. 2).

Abb. 2: UK-Kontinuum mit Zielen und zu berücksichtigenden Aspekten von UK-Interventionen

2 Hilfreiche Modelle: Kommunikative Kompetenz und ICF

Kommunikative Kompetenz

Welche konkreten Fähigkeiten machen kommunikative Kompetenz einer unterstützt kommunizierenden Person aus? Light (1989, 139 ff.) legt dazu ein Modell vor, mit dem UK-spezifische Fähigkeiten für unterschiedliche Kommunikationsformen beschrieben werden können (

Abb. 3). Das Besondere an diesem Modell ist, dass es sich nicht um ein absolutes, sondern um ein relationales, dynamisches Konstrukt handelt (ebd.). D. h., dass die Kompetenz unter bestimmten Rahmenbedingungen (z. B. vertraute Situation und Gesprächspartner, die die körpereigenen Signale sehr gut verstehen) beschrieben wird. Dieses Modell berücksichtigt also die Abhängigkeit einer unterstützt kommunizierenden Person von verschiedenen Rahmenbedingungen. Es ist deshalb gut geeignet, Fähigkeiten und Interventionsbedarf einer Person bei konkreten Aktivitäten mit bestimmten Personen und der genutzten Kommunikationsform zu beschreiben.

Zur kommunikativen Kompetenz unterstützt kommunizierender Personen gehören:

• Linguistische Fähigkeiten: Wortschatz und grammatikalisch-syntaktische Fähigkeiten zur Kombination von Wörtern/Gebärden, um konkrete Gesprächsbeiträge realisieren zu können.

• Operationale Fähigkeiten: Um Beiträge in der jeweiligen Kommunikationsform zusammenstellen zu können, muss die unterstützt kommunizierende Person z. B.

Abb. 3: Das Modell kommunikativer Kompetenz in der UK (vgl. Light 1989)

Wörter auf der Kommunikationshilfe finden können. Dabei ist nicht das »Finden« von Wörtern in Übungssituationen gemeint, sondern das Finden der Wörter in Alltagssituationen.

• Soziale Kompetenzen: Um sich adäquat am Gespräch beteiligen und dabei an die Gesprächspartner anpassen zu können.

• Strategische Fähigkeiten: Situationsangepasst die beste bzw. effektivste Kommunikationsform zu wählen, bedeutet z. B. mit vertrauten Personen vorrangig körpereigene Kommunikationsformen zu nutzen und bei Bedarf Wörter oder Namen mit Hilfe der Kommunikationshilfe zu nennen; bestimmten Gesprächspartnern das OK zu geben, dass sie Aussagen vervollständigen dürfen; Möglichkeiten der jeweiligen Kommunikationsform kreativ zu nutzen und Fragen wie »Willst du auch was?« mit dem umgangssprachlich verwendeten Fragepronomen »was« zu bilden (oft auf der Startseite und somit schneller zu erreichen) statt mit dem eigentlich korrekten »etwas« (mehrere Klicks).

ICF

Light/McNaughton (2015) schlagen vor, die ICF (vgl. Bernasconi in diesem Band) als Planungshilfe zu nutzen. Gründe dafür sind die Orientierung an Teilhabe und die Beachtung aller Teilhabe-fördernden oder -hemmenden Umweltbedingungen. Ausgangspunkt und Ziel einer ICF-orientierten Interventionsplanung sind damit Teilhabemöglichkeiten einer Person im Kontext individuell relevanter Aktivitäten unter Beachtung der verschiedenen Komponenten der ICF (vgl. ebd.). Dazu gehören (in Anlehnung an Ryan et al. (2015, 8):

• Körperfunktionen (z. B. lautsprachliche oder alternative Äußerungsformen)

• Aktivitäten (konkrete Gesprächskontexte und -beteiligung)

• Partizipation (Häufigkeit und Qualität der Teilhabe, Erfahrungen der unterstützt kommunizierenden Person)

• Kontextfaktoren (Umweltbedingungen und personenbezogene Aspekte).

3 Empfehlungen zur UK-Interventionsplanung

3.1 Grundsätzliches

Ziel der Interventionen sind gelingende Alltagskommunikation und zunehmende kommunikative Unabhängigkeit. Dabei spielt der Gebrauch der Kommunikationsformen in der Interaktion mit anderen eine zentrale Rolle (vgl. Klang et al. 2016, 46). Der Blick wird demzufolge nicht nur auf die Person ohne Lautsprache gerichtet, sondern auch auf das komplexe Zusammenspiel zwischen UK-Nutzer, Umweltbedingungen und Bezugspersonen. Gleichzeitig werden weniger die Einschränkungen einer Person als vielmehr die angestrebte Teilhabe und Partizipation thematisiert (vgl. Beukelman/Mirenda 2013; Light/McNaughton 2015; Lage/Knobel Furrer 2017; s. auch UK-Kontinuum,

Abb. 2). Damit entsteht eine deutlich erweiterte Perspektive in der Interventionsplanung, aus der folgende grundsätzliche Handlungsempfehlungen resultieren (vgl. Light/McNaughton 2015, 89):

1. Vorhandene Fähigkeiten der betreffenden Person werden erweitert, um Kommunikation zu maximieren. Dies erfordert auch eine differenzierte Diagnostik der kommunikativen Fähigkeiten in unterschiedlichen Situationen, nicht lediglich eine Sprachstandserhebung.

2. Interventionen streben die Partizipation der Person in verschiedenen Alltagskontexten (Kita, Schule, WfMB, Freizeit, Familie) an; es geht vor allem um gelingende Alltagskommunikation.

3. Die Interventionen müssen einen Mehrwert für die Person und ihr Lebensumfeld haben. Interventionsziele orientieren sich daher an der Lebensrealität der unterstützt kommunizierenden Person (vgl. auch Klang et al. 2016).

4. Bei den Kontextfaktoren werden Umweltfaktoren (Einstellungen des Umfelds, Modelling-Fähigkeiten der Bezugspersonen) und personenbezogene Faktoren der unterstützt kommunizierenden Person berücksichtigt (vgl. auch Moorcroft et al. 2018).

Hier wird erneut deutlich, dass der Fokus bei der Interventionsplanung nicht nur auf die unterstützt kommunizierende Person, sondern auf das komplette Umfeld und die Lebenssituation gerichtet wird.

3.2 Vorgehen nach dem ABC-Modell

Entsprechend der vorangegangenen Punkte ist die Teilhabe einer Person an für sie relevanten Aktivitäten Ausgangspunkt und Ziel von UK-Interventi...