- 111 pages

- French

- ePUB (adapté aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

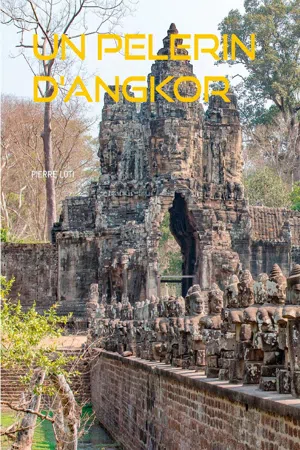

UN PELERIN D'ANGKOR

À propos de ce livre

Lorsqu'il fait le voyage d'Angkor en 1901, Pierre Loti exauce enfin l'un de ses rêves d'enfant. En révélant au célèbre voyageur le sens de son existence, ce périple devient à la fois un pèlerinage et une véritable leçon de sagesse. Puissamment évocateur, le magnifique récit de Pierre Loti nous plonge dans les splendeurs de la cité mythique des rois khmers, mais il peut se lire aussi comme la parabole intime du crépuscule d'une vie de marin, de grand voyageur et d'écrivain.

Foire aux questions

Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.

Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptés aux mobiles peuvent être téléchargés via l'application. La plupart de nos PDF sont également disponibles en téléchargement et les autres seront téléchargeables très prochainement. Découvrez-en plus ici.

Perlego propose deux forfaits: Essentiel et Intégral

- Essentiel est idéal pour les apprenants et professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la Bibliothèque Essentielle avec plus de 800 000 titres fiables et best-sellers en business, développement personnel et sciences humaines. Comprend un temps de lecture illimité et une voix standard pour la fonction Écouter.

- Intégral: Parfait pour les apprenants avancés et les chercheurs qui ont besoin d’un accès complet et sans restriction. Débloquez plus de 1,4 million de livres dans des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. Le forfait Intégral inclut également des fonctionnalités avancées comme la fonctionnalité Écouter Premium et Research Assistant.

Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.

Oui ! Vous pouvez utiliser l’application Perlego sur appareils iOS et Android pour lire à tout moment, n’importe où — même hors ligne. Parfait pour les trajets ou quand vous êtes en déplacement.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sous iOS 13 ou Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l’utilisation de l’application.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sous iOS 13 ou Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l’utilisation de l’application.

Oui, vous pouvez accéder à UN PELERIN D'ANGKOR par PIERRE LOTI en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Développement personnel et Voyage. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.

Informations

VII.

Jeudi, 28 novembre 1901.

Environ deux heures du matin. Nous sommes réveillés, mais délicieusement et à peine, par une musique lente, douce, jamais entendue et si étrange… Ce n’est ni très loin, ni très près… Des flûtes, des tympanons, des cithares ; on dirait aussi des carillons de clochettes, et des gongs argentins rythmant la mélodie en sourdine. En même temps nous percevons que le bruit des rames a fait trêve, que le sampan ne marche plus. Donc, nous voici au terme de notre voyage par eau, et amarrés sans doute contre la rive pour débarquer ensuite au lever du soleil. La musique persiste, monotone, répétant toujours les mêmes phrases, qui ne fatiguent pas mais qui bercent. Et nous nous rendormons bientôt, ayant dit en nous-mêmes, pendant ces minutes d’un demi-réveil : « C’est bon, nous sommes arrivés au Siam, devant quelque village, et il y a fête nocturne… dans la pagode… en l’honneur des dieux d’ici… »

Six heures et demie du matin. Réveil encore, mais pour tout de bon cette fois, car il fait jour ; entre les planches qui nous abritent, nous voyons filtrer des rais de lumière rose. La musique n’a pas cessé, toujours douce et pareille, mêlée maintenant à l’aubade sonore des coqs, aux bruits de la vie diurne qui revient.

Et c’est un enchantement de regarder au dehors ! Si la végétation de la forêt noyée, sur laquelle nos yeux s’étaient fermés, rappelait celle de nos climats, ici la plus extravagante flore tropicale s’éploie en toutes sortes de palmes, de grandes plumes vertes, de grands éventails verts. Nous sommes devant un village, sur une petite rivière aux berges de fleurs. À travers les roseaux, le soleil levant jette partout ses flèches d’or. Des maisonnettes de chaume, sur pilotis, s’alignent le long d’un sentier de sable fin. Des gens demi nus, sveltes, aux torses cuivrés, circulent parmi la verdure. Ils passent et repassent, un peu pour nous voir, mais les regards sont discrets, souriants et bons. Les fleurs embaument : une odeur de jasmin, de gardénia, de tubéreuse. Dans la pure lumière qui renaît, ce naïf va-et-vient matinal semble une scène des vieux âges où l’homme avait encore la tranquillité. Et puis, habitués comme nous l’étions à la laideur des filles d’Annam, qui n’y voient qu’entre des paupières bridées, par deux petits trous obliques, combien cela nous change et nous repose d’arriver au milieu d’une population qui ouvre ses yeux à peu près comme nous ouvrons les nôtres !

Et nous mettons pied à terre, – au Siam[1]. Là-bas, sous un hangar à toiture de nattes qui est la pagode, les musiciens de cette nuit, qui ont cependant fait silence, se tiennent accroupis auprès de leurs tympanons, de leurs flûtes et de leurs cithares. Ils avaient donné tout ce concert pour d’humbles images bouddhiques, peinturlurées de bleu, de rouge et d’or, qui sont là pendues et devant lesquelles se fanent des offrandes de fleurs : lotus, nénufars et jasmins.

Arrivent maintenant mes charrettes à bœufs, commandées depuis hier au chef du district ; cinq charrettes, car il n’y a place dans chacune que pour une seule personne, tout contre le dos du cocher. Elles ressemblent à des espèces de mandolines qui seraient posées sur des roues et que l’on aurait attelées par leur long manche, courbé en proue de gondole.

Il faut se hâter de partir, afin d’arriver à Angkor avant le midi brûlant. Et le voyage commence en suivant l’étroite rivière par un sentier de sable bordé de roseaux et de fleurs ; c’est sous une colonnade de hauts cocotiers d’où retombent des guirlandes de lianes, fleuries en grappes. Il fait une fraîcheur matinale exquise, sous ces grandes palmes ; nous traversons des villages, tranquilles et jolis comme à l’âge d’or, où les gens nous regardent passer avec des sourires de bienveillance timide. La race semble de plus en plus mélangée de sang indien, car beaucoup de jeunes filles ont de grands yeux noirs, ombrés comme ceux des bayadères.

Halte au bout d’une heure à Siem-Reap, presque une ville, mais tout à fait siamoise, avec ses maisonnettes toujours perchées sur pilotis, et sa pagode qui se hérisse de cornes d’or. Il y a cependant un petit bureau de poste, tout campagnard, où l’on peut affranchir ses lettres avec des timbres à l’effigie du roi Chulalongkorn. Et un petit bureau de télégraphe, car on m’apporte une dépêche ainsi conçue : « Résident supérieur de Pnom-Penh à gouverneur de Siem-Reap. Vous prie faire prévenir M. Pierre Loti qu’il trouvera quatre éléphants à Kompong-luong à son retour. » C’est à souhait ; les quatre éléphants, je les avais fait demander au bon roi Norodon, afin de pouvoir me rendre, après le pèlerinage d’Angkor, à la pagode où reposent les cendres de la reine mère du Cambodge, au milieu des bois.

Après Siem-Reap, nos charrettes à bœufs quittent la rivière, pour tourner dans un autre chemin de sable qui plonge en pleine forêt. Alors c’est fini tout à coup des grandes plumes vertes au-dessus de nos têtes ; toute cette végétation de cocotiers et d’arékiers se localisait au bord de l’eau ; nous pénétrons sous des feuillages qui ressemblent à ceux de nos climats, seulement les arbres qui les portent seraient un peu des géants à côté des nôtres. Malgré tant d’ombre, la chaleur, à mesure que monte le soleil, devient de minute en minute plus accablante. Suivant le vague sentier, à travers la futaie démesurée et la brousse impénétrable, nos charrettes sautillent, au trot de nos bœufs, entre deux rangées de buissons ou de fougères. Et les singes prudents grimpent au plus haut des branches.

C’est au bout de deux heures environ de cette course en forêt que la ville fabuleuse tout à coup se révèle à nos yeux, quand déjà nous nous sentions pris par le sommeil, à force de cahots, de bercement et de chaleur.

Devant nous voici de l’espace libre qui se développe : un marais envahi par les herbes et les nénufars ; puis toute une vaste coupée, pour nous dégager enfin de ces bois où nous cheminions enfermés. Et plus loin, au delà de ces eaux stagnantes, voici des tours ayant forme de tiare, des tours en pierre grise, de prodigieuses tours mortes qui se profilent sur le ciel pâli de lumière ! Oh ! je les reconnais tout de suite, ce sont bien celles de la vieille image qui m’avait tant troublé jadis, un soir d’avril, dans mon musée d’enfant… Donc, je suis en présence de la mystérieuse Angkor !

Cependant je n’ai pas l’émotion que j’aurais attendue. Il est trop tard sans doute dans ma vie, et j’ai déjà vu trop de ces débris du grand passé, trop de temples, trop de palais, trop de ruines. D’ailleurs, tout cela est comme estompé sous l’éblouissement du jour ; on le voit mal, parce qu’il fait trop clair. Et puis, surtout, midi approche, avec sa lassitude, avec son invincible somnolence.

Ces enceintes colossales et ces tours, qui viennent de nous apparaître comme quelque mirage de la torride chaleur, ce n’est pas la ville même, mais seulement Angkor-Vat, son principal temple, – auprès duquel nous devons camper pour ce soir. La ville, Angkor-Thom, on nous dit qu’elle gît plus loin, immense et imprécise, ensevelie sous la forêt tropicale.

Pour conduire à cette basilique-fantôme, un pont des vieux âges, construit en blocs cyclopéens, traverse l’étang encombré de roseaux et de nénufars ; deux monstres, rongés par le temps et tout barbus de lichen, en gardent l’entrée ; il est pavé de larges dalles qui penchent et, par places, on le dirait près de crouler dans l’eau verdâtre. Au pas de nos bœufs, nous le traversons, presque endormis ; à l’autre bout s’ouvre une porte, surmontée de donjons comme des tiares, et flanquée de deux gigantesques serpents cobras qui se redressent, éployant en éventail leurs sept têtes de pierre.

Et, cette porte franchie, nous voici en dedans de la première enceinte, qui a plus d’une lieue de tour : une morne solitude enclose, simulant un jardin à l’abandon ; des broussailles, enlacées de jasmins qui embaument, et d’où l’on voit çà et là surgir des débris de tourelles, des statues qui ferment les yeux, ou bien des têtes multiples de grands cobras sacrés. Le soleil nous brûle, maintenant que nous avons quitté l’ombre des épaisses ramures. Une avenue dallée de pierres grises allonge devant nous sa ligne fuyante, s’en va droit jusqu’au sanctuaire, dont la masse gigantesque domine à présent toutes choses ; avenue sinistre, passant au milieu d’un petit désert trop mystérieux, et pour mener à des ruines, sous un soleil de mort. Mais, plus nous approchons de ce temple, que nous pensions voué au définitif silence, plus il semble qu’une musique douce arrive à nos oreilles, – qui sont un peu troublées, à dire vrai, par la fiévreuse chaleur et le besoin de dormir… C’est bien une musique pourtant, distincte du concert des insectes et du grincement de nos chariots ; c’est quelque chose comme une lente psalmodie humaine, à voix innombrables… Qui donc peut chanter ainsi dans ces ruines, et malgré les lourdeurs accablantes de midi ?…

Quand nous sommes au pied même des écrasantes masses de pierres sculptées, des terrasses, des escaliers, des tours qui pointent dans le ciel, nous rencontrons le village d’où montent ces prières chantées : parmi quelques hauts palmiers frêles, des maisonnettes sur pilotis, en bois et en nattes, très légères, avec d’élégantes petites fenêtres festonnées, qui se garnissent aussitôt de têtes curieuses, pour nous voir venir. Ce sont des personnages au crâne rasé, tous uniformément vêtus d’une robe couleur citron et d’une draperie couleur orange. Ils chantent à demi-voix et nous regardent sans interrompre leur litanie tranquille.

Très singulier village, où il n’y a point de femmes, point de bétail, point de cultures ; rien que ces chanteurs, jaunes de figure et vêtus en deux nuances de jaune. Environ deux cents bonzes du Cambodge et du Siam, préposés à la garde des ruines sacrées, vivent là dans les continuelles prières, psalmodiant nuit et jour devant l’amas des blocs titanesques accumulés en montagne.

Tout de même l’arrivée de nos charrettes, de nos bœufs, de nos bouviers, interrompt un instant leur monotone rêve. Pour nous faire accueil, deux ou trois d’entre eux descendent des maisonnettes perchées, et, le crâne luisant sous le soleil, s’avancent à notre rencontre, sans hâte et à l’aise, dans cette chaleur qui tombe d’aplomb sur la terre et que la terre renvoie plus malsaine et plus mouillée.

Ils nous offrent comme gîte le grand abri qui sert aux fidèles pendant les pèlerinages : c’est, sur pilotis comme leurs maisons, un plancher à claire-voie et une toiture de chaume que supportent des colonnes en bois rougeâtre. Point de muraille ; nous n’aurons jour et nuit pour nous enfermer que les draperies transparentes de nos moustiquaires. Pour mobilier, rien qu’un vieil autel bouddhique, aux dieux d’or mourant, devant lesquels des petits tas de cendre attestent qu’on leur a brûlé beaucoup de baguettes parfumées[2].

Nous campons là sur des nattes, derrière nos mousselines hâtivement tendues, heureux de pouvoir enfin nous allonger, à cinq ou six pieds au-dessus de la terre où rampent les serpents, heureux de sentir nos têtes protégées par un vrai toit, qui donne, sinon de la fraîcheur, du moins de l’ombre épaisse. Et, cherchant l’ombre aussi, nos bœufs se couchent sous notre maison, contre le sol humide et chaud.

S’il y avait de l’air, il nous en viendrait de partout, même d’en bas, puisque le plancher est à jour ; mais il n’y en a nulle part, à cette heure où tout est brûlant, immobile et languide. La torpeur méridienne achève d’éteindre les bruits, de figer les choses ; l’éternelle psalmodie des bonzes, le murmure même des insectes semblent mettre une pédale sourde et se ralentir. À travers la mousseline comme à travers une brume, nous continuons de voir, tout près, tout près, les énormes soubassements du temple, dont nous devinons les tours se perdant là-haut, dans de l’incandescence blanche. La lourdeur et le mystère de ces grandes ruines qui emplissent la moitié du ciel, m’inquiètent davantage à mesure que mes yeux se ferment ; et c’est seulement lorsque le sommeil est près de me faire sombrer dans l’inconscience que je reconnais bien comme accompli mon souhait de jadis, que je me sens tout à fait arrivé à Angkor…

Je dois avoir dormi deux ou trois heures, quand par degrés la conscience me revient… Qu’est-ce donc que je rêvais ? Cela se passait dans un pays sans nom où il faisait tristement sombre ; près de moi, sur une plage blanchâtre, le long d’une mer confuse et noire, s’agitaient des silhouettes humaines, – que peut-être j’ai aimées au cours de quelque existence précédente, qui sait, car mon cœur se serre un peu quand la grande lueur réelle, tout à coup revenue, les chasse dans le non-être sans retour… Où suis-je bien ?… Sur quelle région de la Terre se rouvrent mes yeux ?… Il fait chaud, d’une chaleur molle, comme si je m’étais couché au-dessus d’une vasque d’eau bouillante… De l’ombre sur ma tête. Mais, autour de moi, encadrées par ces espèces de franges qui retombent de la toiture en roseaux, des choses proches éclatent dans une lumière trop vive : ce sont des feuillages inondés de soleil et d’interminables alignements de pierres grises, dont la réverbération m’éblouit. Et puis dans l’air il y a des chants, comme des plaintes, sur un rythme inconnu. – Ah ! les litanies des bonzes. – Et ces pierres grises ? – Oui, je me rappelle : les assises colossales des ruines… Je dormais depuis midi au pied du grand temple d’Angkor, dans cette clairière qui est gardée par des fossés et des petits murs, et que, de toutes parts, en silence, la forêt tropicale environne de ses épais linceuls verts.

Trois heures et demie, l’instant où chacun s’éveille ici, après l’accablement diurne. Sous le plancher à claire-voie, j’entends les bœufs qui se relèvent, les bouviers qui recommencent à parler. Les mouches bourdonnent en crescendo et les bonzes psalmodient plus fort.

Aucun nuage au ciel, aucune menace. Toute la voûte resplendit, pâlement bleue, au-dessus des énormes tours. Sans doute l’arrosage tropical va faire trêve encore pour ce soir. Que l’on attelle donc à nouveau les charrettes : au lieu d’entrer dans le temple, j’irai plutôt voir la ville, là-bas sous le suaire des arbres. Elle est loin, cette ville ensevelie. Tandis qu’il y a dix mètres à peine entre ma maisonnette suspendue et les marches qui mènent aux premières galeries du sanctuaire ; il me sera toujours facile de m’y rendre, sous n’importe quelle ondée.

Avec les mêmes grincements de roues, la même lenteur berçante, nous retraversons le bocage enclos, ensuite le portique du seuil, le pont où se tiennent en sentinelle les grands serpents à sept têtes.

Et, par les vagues sentiers de brousse, nous nous replongeons sous le couvert infini de la forêt. Alors la chaleur, qui continue de peser aussi lourdement sur nos épaules, se fait tout à coup ombreuse et mouillée ; des tourbillons de moustiques nous enveloppent, et nous respirons cette malaria spéciale qui donne la fièvre des bois.

Nous cheminions depuis une heure à travers la futaie ininterrompue, parmi les fleurs étranges, quand enfin les remparts de la ville se dressent devant nous, toujours en pleine nuit verte, sous l’enlacement des ramures. Ils étaient défendus jadis par des fossés de cent mètres de large, que la terre et les feuilles mortes achèvent de combler, et ils avaient plus de quatre lieues de pourtour. On croirait à présent des rochers, tant ils sont hauts et frustes, déformés par le travail patient des racines, envahis par les broussailles et les fougères. Et la « Porte de la Victoire », sous laquelle nous allons passer, on dirait, au premier aspect, l’entrée d’une caverne frangée de lianes…

À des époques imprécises, cette ville, depuis des siècles ensevelie, fut une des splendeurs du monde. De même que le vieux Nil, avec son limon seul, avait fait é...

Table des matières

- UN PÈLERIN D’ANGKOR

- À MONSIEUR PAUL DOUMER.

- I.

- II.

- III.

- IV.

- V.

- VI.

- VII.

- VIII.

- IX.

- X.

- XI.

- XII.

- XIII.

- Page de copyright