![]()

10

LA BONNE SOURCE D’ENERGIE

Le réchauffement global est évidemment un problème majeur pour l’humanité et la vie sur Terre.

Mais nous aurions bien tort de considérer que notre destin ne dépend que de l’évolution de la température du globe. Tout sacrifier pour résoudre cet unique problème serait une erreur funeste. En particulier, oublier que nous vivons grâce à des écosystèmes vivants qui nous fournissent quasiment gratuitement de nombreux services, nous conduirait irrémédiablement, et peut-être plus vite que le réchauffement lui-même, dans le fond de l’impasse évolutive.

Notre défi est moins de savoir quelle technologie énergétique favoriser pour limiter nos impacts, que l’ampleur du problème à résoudre. Du fait des ordres de grandeur de nos consommations d’énergie fossile, la généralisation à grande échelle de certaines solutions « alternatives » est catastrophique pour les espaces naturels, conduisant à leur morcellement et à la fin de leur fonctionnement comme entité capable de satisfaire les services écosystémiques. En particulier, nous allons montrer que la biodiversité est menacée par la multiplication des installations à faible production d’énergie par unité de surface, perturbant définitivement les milieux naturels.

L’énergie est au cœur de notre société. Le lien entre énergie et PIB, entre énergie et PIB par habitant est le pilier de notre société contemporaine. Notre contrat social présuppose que chacun dispose d’un accès massif à cette ressource.

Toucher à la consommation ou au prix de l’énergie, quasiment gratuite au regard des services rendus et des coûts de cette ressource pour les générations futures, et les peuples s’enflamment. Alors, nous sommes prêts à accepter n’importe quelle imposture, n’importe quel marchand d’illusion pourvu qu’il nous rassure sur l’avenir de cette manne.

Chaque démagogue y va de sa solution : l’éolien, l’hydrogène, la voiture électrique, les barrages… tentant de nous faire oublier que notre défi est moins de savoir comment produire de l’énergie que de savoir comment en réduire les besoins, et idéalement comment découpler énergie consommée et satisfaction de nos besoins réels, de notre pouvoir d’être.

Systématiquement, nous sommes dans le déni des ordres de grandeur de nos consommations, nous oublions l’exigence de maintien des services écosystémiques et des droits de la biodiversité. Systématiquement, au cœur du raisonnement, nous retrouvons l’anthropocentrisme.

Alors pour une fois, faisons face à ces ordres de grandeur et aux conséquences de nos choix sur les milieux naturels, avec courage et lucidité. Focalisons notre attention sur la consommation d’énergie globale et évaluons la crédibilité et la pérennité des substituts envisagés aux énergies fossiles.

Les trois derniers termes de l’équation de Kaya suffiront pour évaluer et suivre nos consommations globales d’énergie :

E = E/PIB x PIB/POP x POP.

Sans changement radical de notre relation de dépendance à l’énergie, notre consommation d’énergie primaire va croître dans le meilleur des cas de 24%, indépendamment de sa source, de son mode d’exploitation et d’utilisation finale, ce qui suppose néanmoins :

- de limiter la croissance du PIB par habitant à 1% par an au niveau mondial, tout en tentant de réduire les inégalités sociales internationales,

- de savoir obtenir et vivre avec une intensité énergétique de l’économie 2,5 fois plus faible qu’aujourd’hui.

Si le PIB par habitant croît de 2%, comme actuellement, alors la consommation d’énergie triplera d’ici la fin du siècle.

2% par an, ce n’est pas un chiffon rouge agité pour faire peur. Dans les années d’apparition de la classe moyenne en Asie, la croissance mondiale était de 4% par an. Quelle croissance mondiale serait nécessaire pour permettre à l’Afrique de sortir massivement de la pauvreté, alors que l’Inde, l’Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh et tant d’autres pays très peuplés ont encore tant de besoins élémentaires non satisfaits ?

Bref, il ne s’agit pas seulement de convertir quelques centrales à charbon et de humer une légère bouffée d’hydrogène mais de revoir de fond en comble notre philosophie énergétique, notre vision même de l’utilisation de l’énergie :

- pour limiter les besoins futurs tout en assurant à 10 milliards d’humains des conditions de vie décentes et justes,

- pour réduire les émissions polluantes,

- pour réduire notre ponction sur les ressources naturelles non renouvelables, pas seulement fossiles, tout en préservant les paysages,

- sans accroître la pression sur la biodiversité, de nombreux écosystèmes étant déjà au bord de la rupture, et c’est un euphémisme.

Il convient donc de faire des choix et pour le moins de ne pas se précipiter vers des solutions apparemment miraculeuses qui ne feront que déplacer le problème d’un endroit de la planète à un autre, de l’épuisement d’une ressource naturelle à une autre.

La métaphore du tas de sable, nous a déjà montré le danger de raisonner purement local.

Revenons un court instant sur nos rejets de CO2. Aucune des sources d’énergie ne peut se prévaloir de l’absence de rejet de CO2. Une technologie ne relargue pas du CO2 uniquement pendant la phase de production de l’installation. Nous dépensons du CO2 lors des forages, des raffinages, des transports, lors de la construction des ouvrages de génie civil (le béton est une source énorme de rejet de CO2), lors de la fabrication du silicium, de la fabrication des aciers, lors de l’exploitation des mines d’uranium, lors de la synthèse de l’éthanol ou de l’hydrogène…En réalité, il faut faire une Analyse de Cycle de Vie (ACV) complète pour comparer les différentes sources. Le classement relatif des émissions de CO2 de chacune de ces énergies est l’objet de nombreuses controverses : chaque partisan d’une technologie publie ses propres chiffres. L’ADEME publie des chiffres qui sont sans doute parmi les moins subjectifs, puisqu’ils se réfèrent à une méthodologie d’évaluation commune, sauf pour la biomasse où le mode de calcul est pour le moins sujet à caution.

| g CO2 / KWh |

| Charbon | 1060 |

| Pétrole | 730 |

| Gaz | 418 |

| Photovoltaïque | 55 |

| Biomasse et déchets | 30 |

| Hydroélectrique | 13 |

| Eolien | 13 |

| Nucléaire | 12 |

Tableau 10-1 : Comparaison des émissions de CO2 par KWh d’énergie finale produit entre différentes sources d’énergie primaire.

Parmi les énergies fossiles, le gaz apparaît logiquement (au vu de la structure chimique du méthane, composant essentiel du gaz naturel), comme la source la moins émettrice de CO2 par unité d’énergie fournie, le charbon étant la pire (tableau 10-1). Le photovoltaïque est mal placé du fait de l’énergie à fournir pour fabriquer le silicium des panneaux. La biomasse est également assez émettrice alors que dans ce calcul, les auteurs considèrent le cycle du carbone à l’état stationnaire, ce qui est une pure illusion dans un contexte de croissance de la consommation et du fait de l’inertie même du cycle du carbone dans l’atmosphère. Nous reviendrons largement sur ce point.

Hydroélectrique et éolien apparaissent au même niveau. Ces deux technologies consomment une quantité énorme de béton et d’acier, dont la fabrication est fortement émettrice de CO2. Le nucléaire industriel apparaît comme la source d’énergie la moins émettrice (12 gCO2/KWh pour le GIEC, 4 pour EDF).

Bref, aucune énergie, même si elle est baptisée « renouvelable » n’est absolument neutre du point de vue du réchauffement climatique. Mais il y a clairement des degrés dans l’horreur.

Du strict point de vue du réchauffement climatique, il est évidemment préférable de substituer les énergies primaires issues du fossile par de l’éolien, de l’hydroélectrique, du solaire ou du nucléaire. Les biocarburants nécessitent une vigilance de tous les instants si nous souhaitons les considérer comme renouvelables.

Ces énergies sont-elles si vertueuses par ailleurs ? Je suppose qui si je « tape à bras raccourci » sur le nucléaire, j’aurais les faveurs de mes lecteurs. Mais les autres ressources font-elles mieux ?

Je vous propose d’examiner les faits sous différents éclairages :

- quel « héritage » nos sources d’énergie laisseront-elles à nos descendants,

- quel espace ces sources d’énergie « renouvelables » vont-elles artificialiser au détriment de ce qu’il reste de nature sauvage et de biodiversité, de services écosystémiques,

- toutes ces technologies d’exploitation de sources renouvelables sont-elles réellement pérennes dans un contexte de réchauffement climatique et de demande croissante ?

En effet, classer les vertus relatives de ces technologies sous l’angle de l’Analyse du Cycle de Vie constitue un indéniable progrès, mais la vie ne se résume pas au cycle du carbone, et regarder les autres aspects peut changer radicalement notre appréciation. Dans le chapitre suivant, « la bonne ressource minérale », nous verrons que des technologies peuvent être « renouvelables » sans être pérennes, si elles viennent à épuiser des matières minérales qui leur sont indispensables.

10-1) Mix énergétique actuel et ampleur des efforts de conversion à consentir

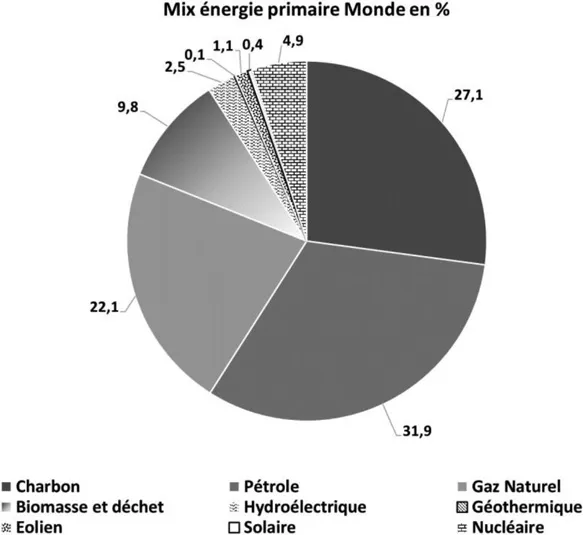

Un constat pour commencer. La figure 10-1 montre la distribution des sources d’énergie primaire, en pourcentage, dans le monde de 2016.

Au niveau mondial, la somme des énergies issues de l’éolien, du solaire (photovoltaïque et thermique) et de l’hydraulique représente 4,2 % ! Le nucléaire compte pour 4,9%.

Le bois, les déchets, les biocarburants, qui renvoient le CO2 stocké par photosynthèse dans l’atmosphère, apparaissent comme la principale source « renouvelable » pour 10% environ. Cela comprend les huiles de palme utilisées en carburant, les déchets plastiques brulés en incinérateur, le bois de déforestation utilisé pour le chauffage, …d’où la symbolique de dégradé de gris du graphe.

Au total, notre consommation annuelle d’énergie approche les 14 milliards de tonnes d’équivalent pétrole, dont 11,2 milliards proviennent des énergies fossiles.

Figure 10-1 : Répartition mondiale des sources d’énergie.

Voilà le véritable défi : trouver 11 milliards de tonne d’équivalent pétrole par d’autres sources d’énergie ! Et ceci de façon réellement pérenne pour l’ensemble de la planète.

Le chapitre précédent nous incite évidemment à rejeter les énergies fossiles pour cause de réchauffement climatique. Mais le défi est clair. Il faut remplacer 81% de nos sources d’énergie à l’échelle mondiale, par :

- soit plus de nucléaire,

- soit plus de « biomasse »,

- soit plus d’hydroélectrique,

- soit plus d’éolien,

- soit plus de solaire,

- soit un mix de ces sources, le géothermique restant marginal,

tout en assumant une croissance démogr...